M87ブラックホール画像の再評価は物理学に革新をもたらす 4月28日

2019年4月10日に、乙女座のM87楕円銀河中心にあるブラックホールの画像が公表されています。天文学者達はこの画像でブラックホールの存在が証明されたように、一般の人々向けに訴えているところです。

2017年にはブラックホールの合体から発生する重力波をとらえたとして、ノーベル賞が贈られています。ブラックホールの存在が証明されたと多くの天文学者達が考えることも普通に考えると当然でしょう。

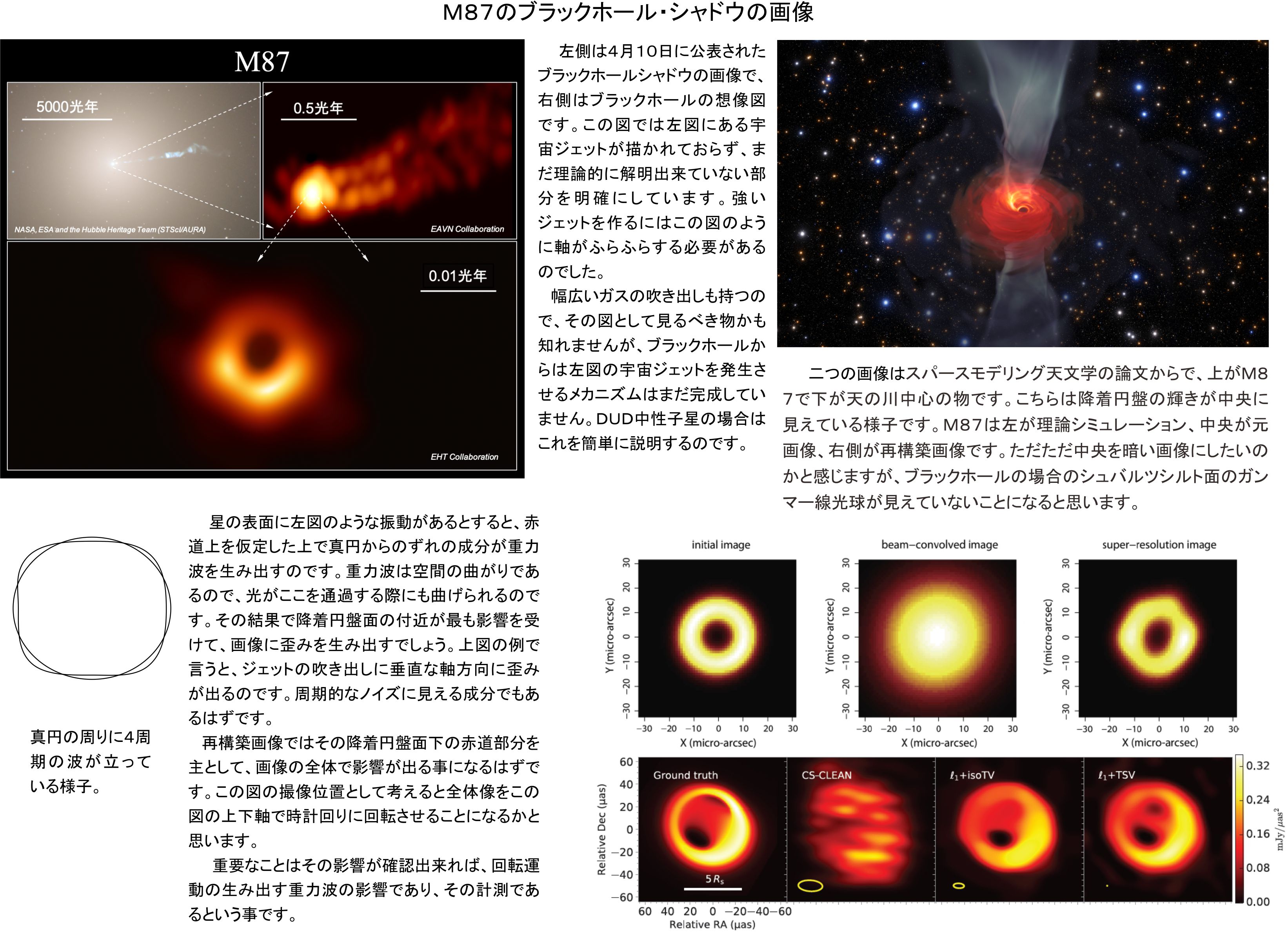

M87楕円銀河の中心にあるブラックホールの画像は、中心にブラックホールがあることを仮定して、そこから出てくる電波の進み方を重力的に解析し、どの場所から来た電波であるかを明確にした結果で作り出されています。作り出された画像には予想通りにブラックホール・シャドウと呼ばれる影があるので、これで予想通りだという結果です。このデーターにはブラックホールの存在を仮定して計算している部分が明確にあるのです。

このあと説明する、重力に潰された中性子で出来ているDUD中性子星がブラックホールの位置に存在するとします。重さはブラックホールと同じで、大きさが少しだけブラックホールよりも大きく、シュバルツシルト半径の外側に少しか、半径の数倍まではみ出していると仮定します。この時に何が起きるかは興味深い結果を多くの人々に提供します。

DUD中性子星はヒッグス場の存在から想定出来る素粒子論上の物質で出来た星です。今の天文学にはヒッグス場の物理が素粒子論として取り込まれていないので、ここに大きな問題を抱えているのです。

1)得られる画像はブラックホールの計算とほとんど変わらない。全体が多少大きくなる程度でありシャドウは存在する。大きなDUD中性子星になるほどシャドウが明るくなるはず。

2)M87は非常に強力な宇宙ジェットを5千光年先まで放出しているが、ブラックホールの場合、この放出理由を適切には説明出来ない。この状況なのにブラックホールの存在が証明されたとするのは大きな問題がある。DUD中性子星の場合は表面に現れているdクオークの電荷が回転により強磁場を発生するし、表面もあるので星間ガスの吸い込みも非常に限定的になる。その結果でこの問題を簡単に解決する。

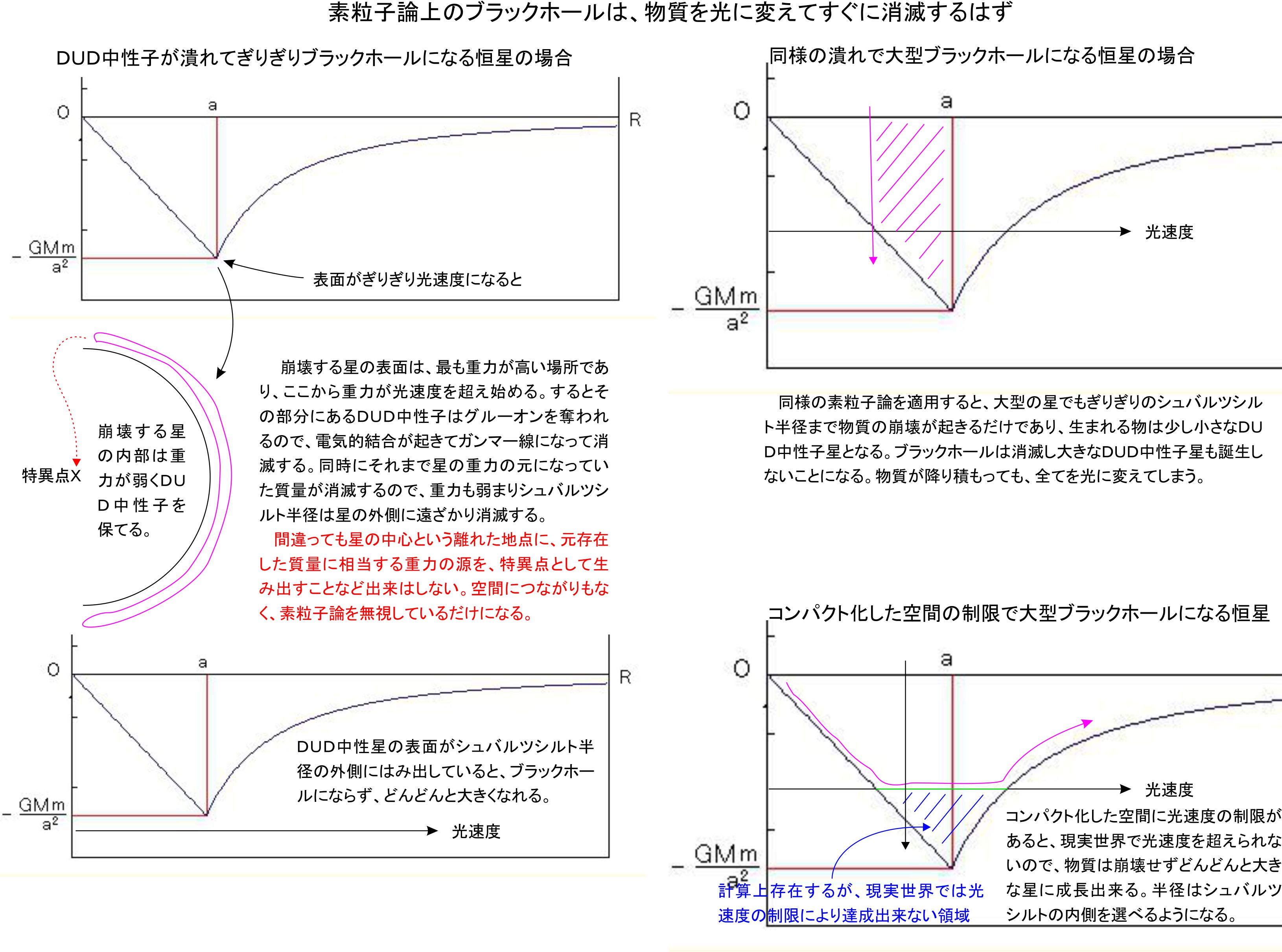

3)シュバルツシルト半径をDUD中性子がよぎる時に、グルーオンがはがされてDUDが電気的に結合してガンマー線になって消滅する。消滅と同時にその分の重力も消滅するので、シュバルツシルト半径が縮んで生み出されたガンマー線を大量に放出してこの面を光らせる。ブラックホールがあるのであれば、シュバルツシルト半径において物質を光に変えてしまうので、全体の重量は増えず、しかも既存のブラックホール・シャドウのシミュレーションにない大きな発光量を持つことになる可能性がある。

4)DUD中性子星がシュバルツシルト半径の外側にはみ出している場合には、3)の発光はない。シュバルツシルト半径の内側にしか存在しない場合、場の量子論の概念に一般相対性理論の制約を加え、コンパクト化した空間を超弦理論的な状態で考えると、このコンパクト化している空間要素が、光速度を超えない限界を提供し、物質の形状は光をやりとり出来る状況に保たれる可能性がある。この場合シュバルツシルト半径の内部でも、物質の崩壊は避けられる。

5)現状の解析結果は、シュバルツシルト半径面での光球の非存在であり、光速度を超えるシュバルツシルト半径の存在を否定している。これはブラックホールの存在を否定しているに等しい結果である。

3)は特に奇異に感じると思います。これは星の崩壊の始めに生まれる非常に小さな恒星質量ブラックホールが、銀河中心にあるほどの巨大ブラックホールへ大きく成長出来ないことを表しているのです。現実は超巨大ブラックホールの存在を議論しているところなので、始めからブラックホールは存在せず、DUD中性子星が存在してこれが成長していると考える方が理にかなっています。この物理の説明から始めたい所ですが、まずは2017年の重力波のノーベル賞の問題に触れて、説明のための下準備をしておきます。

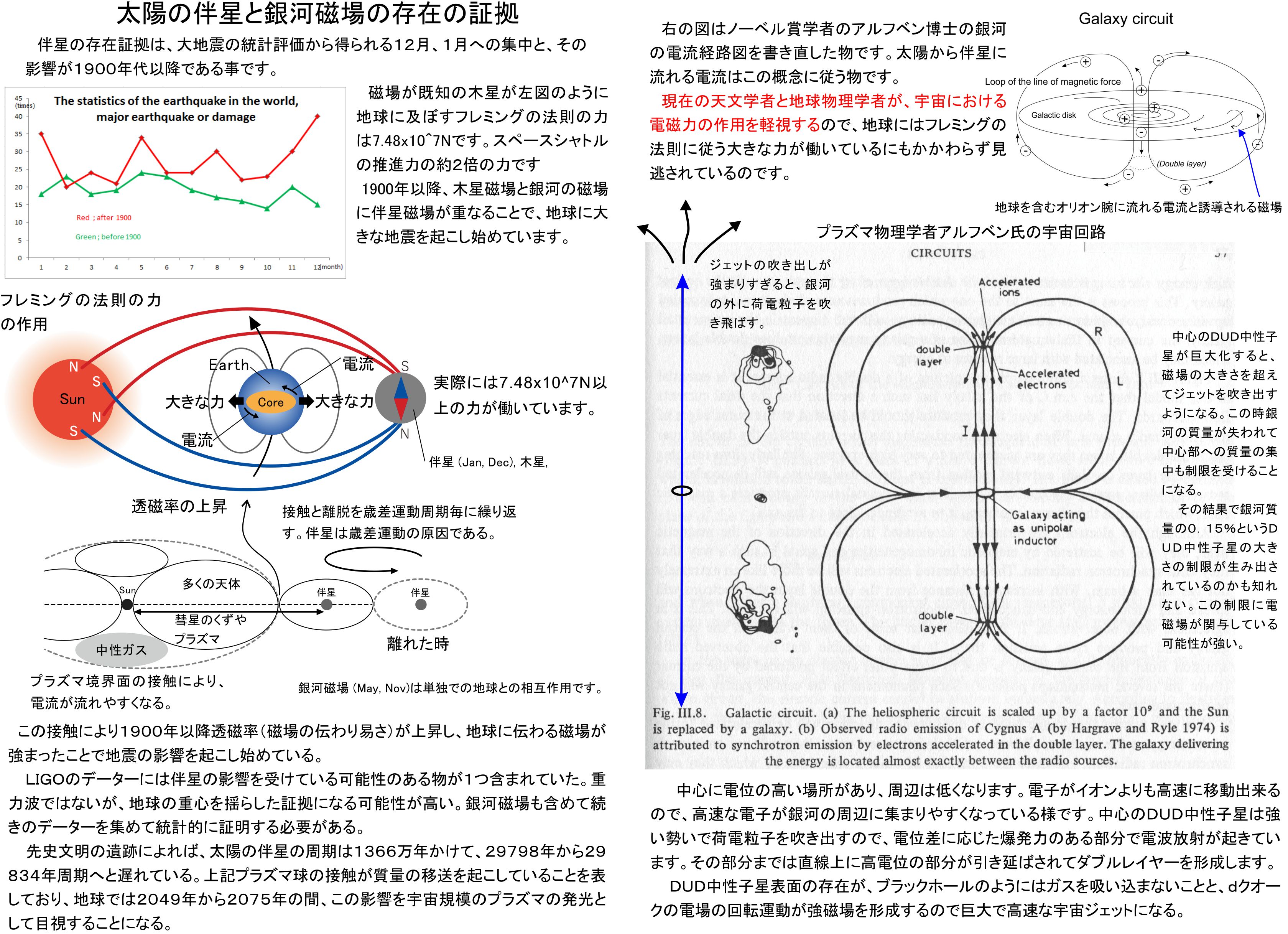

ブラックホールの合体による重力波のデーターは、その多くが地球と太陽の公転面を月が通過する前後や地球軌道の近日点、遠日点の前後に取得されており、地球の重心が揺さぶられる時に集中しています。これは偶然ではなく、ノイズの可能性を除去出来ていないことを示していました。

天文学の分野には、2014年に明らかになったヒッグス機構の質量発生メカニズムがまだ取り込めておらず、超新星が生まれて中性子星やブラックホールに変わってゆく部分での素粒子論が適切に扱われていない状況が明確です。

素粒子論は質量発生メカニズムに合わせて陽子一つの質量をやっとスーパーコンピューターでシミュレーションする所です。これをブラックホールの誕生時に起きるガンマー線バーストの原因解析に用いないと、圧力による質量変動の物理としての現象を本来は明確に出来ない状況なのです。

従来の理論では中性子が潰れると、ブラックホール以外にはクオーク星になる可能性が指摘されている程度です。普通の潰れる星はその該当質量よりも重いのでブラックホールにしかならないとされている現状です。

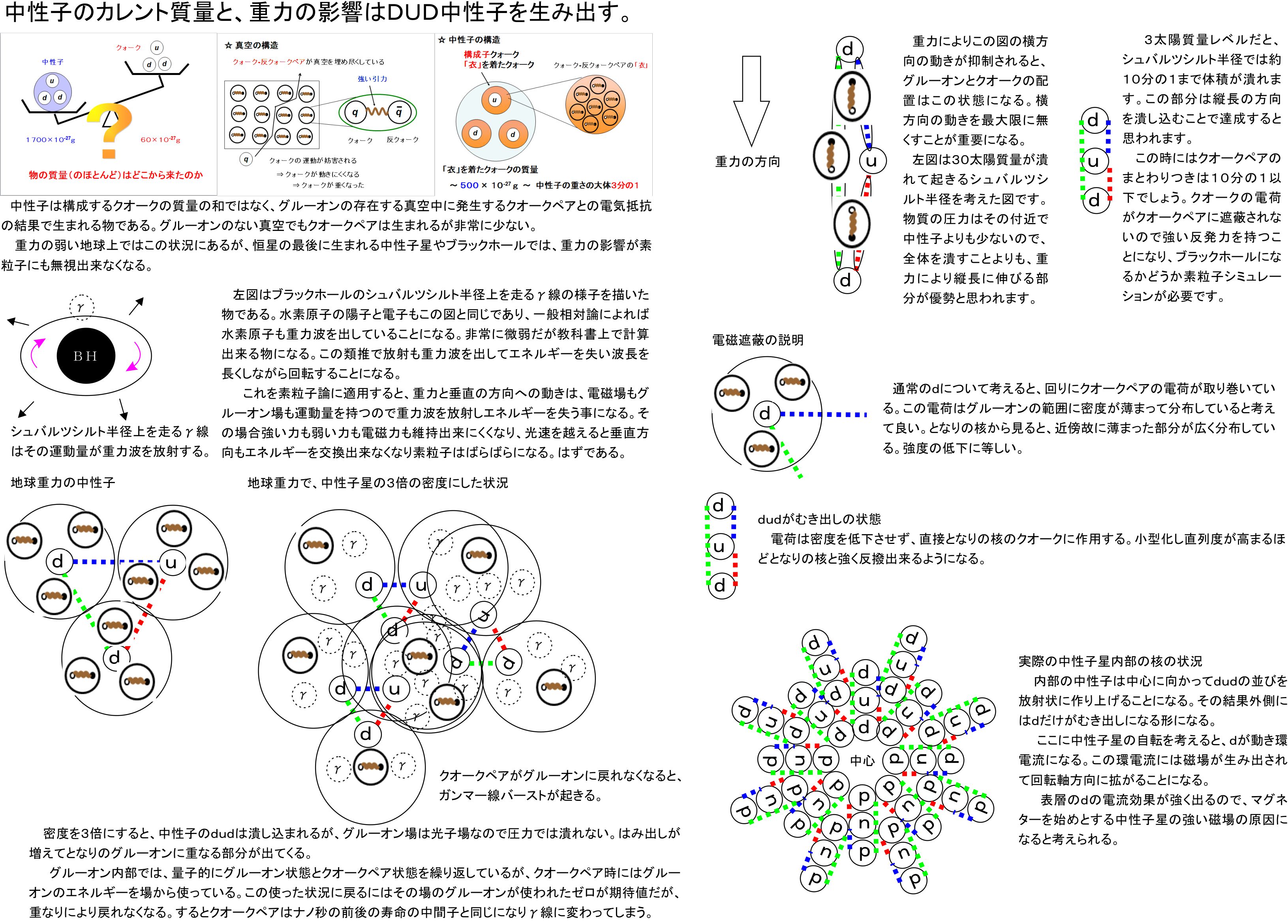

ここに質量発生メカニズムと、強重力下では中性子の中のクオークがDUDに上下に並ぶ中性子に変化する可能性を検討することで、ブラックホールレベルの重力下でも素粒子がまだ存在する可能性を確認することが重要です。普通の中性子が重力で潰れてDUD中性子になる時には、グルーオンが最大98%まで失われてガンマー線として放出されるので、ガンマー線バーストを起こすのでした。そしてDUD中性子になると、電気的に方位性を持つので、これを重力下で並べる時に、電気的反発から非常に潰れにくくなるのです。

詳細の議論は記事にまとめてありますのでそちらを参照下さい。

客観性の追求による科学の進歩とノーベル賞の間違い1~5

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=623

ID@=623から627までのアドレスです。

DUD中性子ですが、これは重力が強くなるとグルーオンが水平方向に動く時に運動量成分が重力波を発生してエネルギーを失うことに対応する形状です。光が重力に引かれて波長が伸びる話と同等です。上下の動きはdとuのクオークが受け取るのでエネルギーの損失がないのですが、水平の動きはグルーオンのエネルギーを減らすことになるのです。これを避けるために垂直の並びになるはずなのです。ここまでやってもシュバルツシルト半径になると上下の動きのグルーオンが光速度に制限されるので、以後グルーオンはdudの並びの形状を保てなくなるのでした。結果は3つが電気的に結合して電荷を失いガンマー線に変えてお仕舞いでしょう。

ガンマー線バーストにより恒星が潰れる時に、グルーオンにまとわりついていた質量を構成するクオークペアがその存在を維持出来ず、グルーオンのエネルギーとして最大98%の質量を失うのです。その結果は重い恒星質量ブラックホールの存在の否定です。ノーベル賞が例示する重さで合体するブラックホールは、確率的に予想を遙かに超えて少ないのです。この部分は再評価される必要のある重要な部分です。

重力波の信号はノイズとの区別も素人レベルに不十分ですし、この種の質量のブラックホールの合体がどれほどの確率で起きるかを再評価する必要があるのです。天の川銀河で発見されない重さのブラックホールが二重星になって、合体する確率がどれほどの物か、ノーベル賞の例ではほとんど起きない現象が起きているという印象しか持てないのでした。

今の地震科学が非常に遅れているので、地震と地球重心の揺さぶりに対する情報がないことは、彼らを困らせたでしょう。科学者達は木星磁場が太陽磁場に結合し、その中を地球が通過する時に起きるフレミングの左手の法則さえも計算したことがないのです。コアに流れる電流に対して電磁誘導で10^7Nレベルの力になるのであり、私達は自由空間上におけるこの種の動きを調べ始めたばかりなのでした。将来地球重心系の天文学になる部分です。

星が潰れてブラックホールになる時を、場の量子論の概念に一般相対性理論の制約を加え、コンパクト化した空間を使って考えます。超弦理論的な状態で考えるという意味にとって頂いて結構です。まだ理論が完成していないのですが、場の量子論は素粒子論そのものです。ここでは場は一点ですが、これだと一般相対性理論を組み込めないのでこれを弦に拡張しているだけです。

現実的には未完成ですが、弦が量子化と一般相対論の計量(性質)に対処出来ている部分はすでに明確と言って良いでしょう。この意味はコンパクト化した空間こそ全ての理論を包含するという事であり、現状はその高い可能性の指摘までです。ここでは結果を先取りしますが、最後に出てくる結果にはDUD中性子星の存在を認める部分で十分であり、超弦理論に頼り切るわけではありません。話をわかりやすく進めたいのです。

天文学の最大の問題は、何でも一般相対性理論で考えて、そのほかの部分がおろそかになる所です。今のブラックホール理論は素粒子論を明確に無視しています。それでも良かった時代に構築されたので、今もその流れを持つのでした。同様に電磁気も無視されて来たに等しく、宇宙に働く力を無視する部分でひどい状況でした。

ノーベル賞の間違いの記事に書いたらせんの力という回転が生み出す力があるのですが、これなど銀河を形作るほどの大きな力です。この力がどこから来るのか、どうして銀河に棒渦巻き型があるのか、誰にも説明出来ない状況です。大きな力の存在を無視してアインシュタインの宇宙方程式を解くからこそ、2011年のノーベル物理学賞の結果が間違いになるのです。彼らは見たい物だけを見て、そこから出る結果で満足しているのであり、現実を無視した報いを受けることが必要なのです。

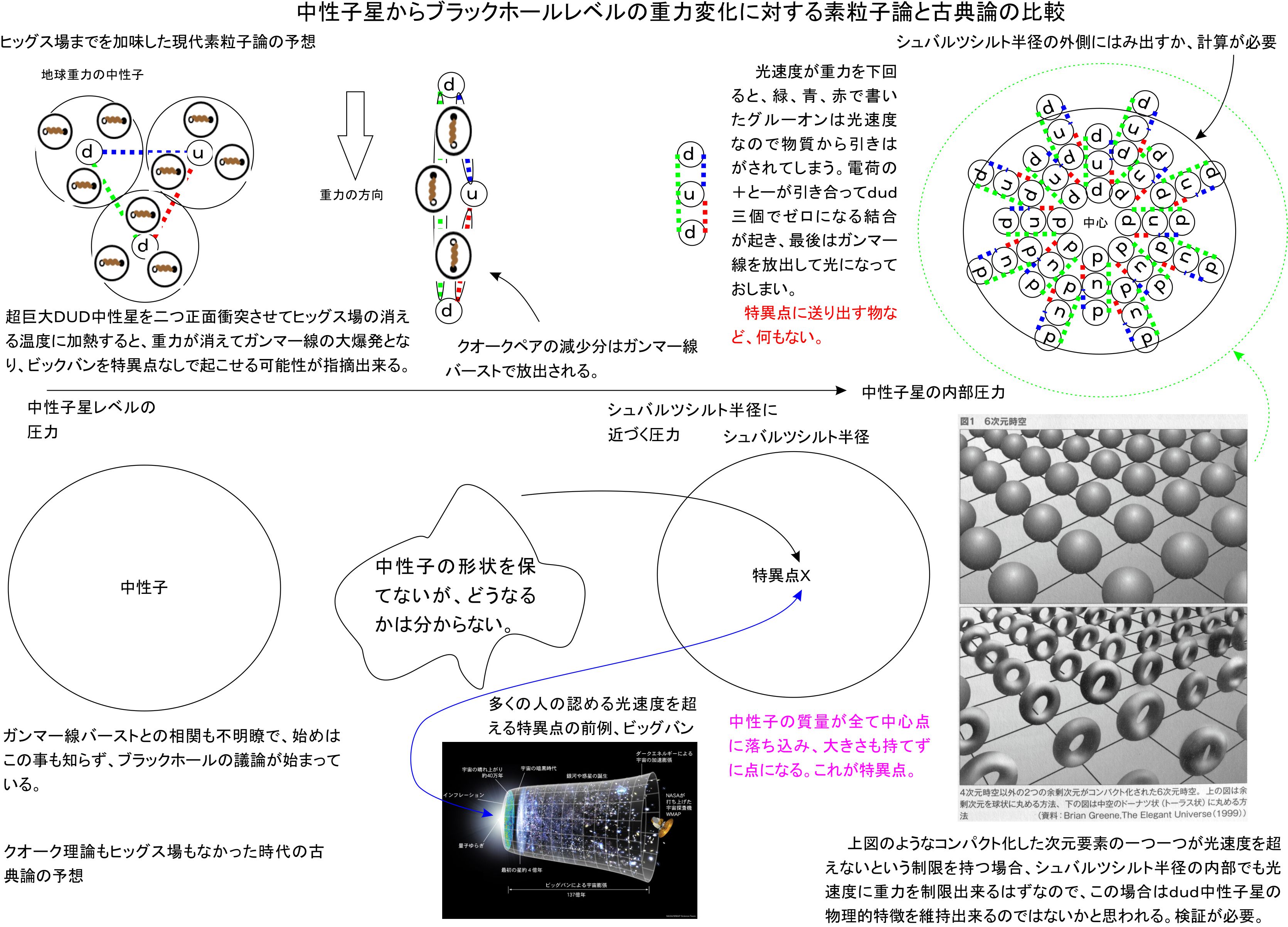

今回の話に戻ります。コンパクト化した空間を利用したい理由は、星が潰れてブラックホールが出来る時に、星の表面が最初に光速度を超える重力を達成してから何が起きるかを明確にするためです。特異点が発生するという話がどこまでいい加減なのかを見てゆきます。

一般相対論の世界では、空間は一つにつながるXYZ方向+時間の4次元です。これに対してコンパクト化した空間ではXYZ方向+時間の4次元に加えて非常に小さくコンパクト化した空間が無数に空間に充満しているとします。プランク長さ程度の空間が無数に存在しているのです。加えてこの空間は光速度の上限を物質と電磁波、重力波にも与え、一般相対論の重力を媒介する物にもなり得ます。

この差ですが、一般に言うところのブラックホールの内部には、通常の空間とは異なる性質があります。光速度を超えていることと、もう一つが時間が明確に定義出来ていない部分です。この世の時間が通用しないのです。これは計算上の問題でもあるのですが、特殊相対論において光速度になると時間は止まるという概念です。その先がどうなっているかは未知なのです。

この得体の知れない部分を計算して喜んでいるのがブラックホールの理論であり、始まりから数学的にうさんくさいと考えても良いと思います。リアリティが難しいのです。

こちらのアプローチは、この部分をなるべく回避したいのです。数学のおもちゃで現実を語っても無意味であり、分からないところは分からないと明確にします。

極端に言うと、コンパクト化した空間は、光速度の制限を実現する空間要素であり、ここに光速度を超える物を持ち込むと、その瞬間から物質世界は崩壊するです。光速度を超えると素粒子論が成り立たないので、すでに書いたように、DUD中性子がここに到達すると、グルーオンが引きはがされてエネルギーになり、発生する重力場は消滅します。

物質がブラックホールに落ち込む時を考えます。物質は特殊相対性理論の制約で、神様でもこれを光速度に加速することは出来ないのです。時間が止まるし、エネルギーも無限に必要なのです。

シュバルツシルト半径まで来たところで、その物体の持てる速度は光速度の99%やそれ以下でしょう。その状況下で重力の強度が光速度を超えるのです。

その瞬間に物質を内部で支えるグルーオンが引きはがされます。その後は中性子の単位であるdとuのクオークが3つで電荷をゼロにするように結合して、ガンマー線になって消滅です。関連する質量は消えて重力も減少するのです。

イラストを見て下さい。重力の強度をグラフにしています。星の中心部ではゼロであり、どんな強力なブラックホールも中心部では重力はゼロです。そこから表面に向かってどんどん重力は上昇し、表面で最高になるのです。

星が潰れる時には、この表面にまずはブラックホールで言うシュバルツシルト半径が生まれます。重力と光速度の釣り合う点です。この重力は表面の物質の発生する重力も込みで、シュバルツシルト半径を生み出すのです。

そのときに表面の物質は、何度か繰り返したように、グルーオンを引きはがされてdとu二個が合体してガンマー線になって消滅します。同時に質量の実態であるdとuというクオークの実態を失うのです。失った分の重力は減少するはずです。

こうなるとシュバルツシルト半径は失われて、表面では99.9・・%になるでしょう。再び物質が増えてシュバルツシルト半径が発生すると、その場所の物質が再びグルーオンを失って消滅し、シュバルツシルト半径もまた消滅するのです。

ここでの説明のミソは、コンパクト化した空間には特異点が発生しないことです。過去の理論では、重力に逆らえる物質を支える力が存在しないので、ある程度の重さになるとどんどん潰れてシュバルツシルト半径の内側に落ち込んでゆき、重力の中心点である特異点に重力などの全てが集中するという事でした。

今の時点で考えると、この光速度を超えた時間軸の不明瞭な特異点の存在を認める部分は、ビッグバン理論の始まりの一点を認める考えと同じでしょう。ここに根拠はないのですが、ビッグバンの始まりでも存在する特異点が、ブラックホールの中に生まれても不思議ではなかったという事でしょう。

双方とも理論的根拠はないのですが、推定出来る部分が同様に存在するので、多くの人に認められて現在に至るのです。

こちらとしてはまずはビッグバンの特異点の否定からです。ノーベル賞の否定の記事ですでに説明していることになるのですが、ヒッグス場の理論が明確になったことで特異点がなくてもビッグバンを起こせる部分は明確です。DUD中性子星を二つ準備して、互いの重力を使って正面衝突させればよく、衝突後にヒッグス場を失いDUD中性子がガンマー線に戻る温度になるようにすれば良いだけです。その後は重力が消えてガンマー線の圧力でビッグバンになるのでした。

これでブラックホールの特異点に前例はなくなります。特異点はあるかないか分からないという状況が明確になったでしょう。加えて神様が一点からビッグバンを起こしたという宗教も否定可能です。

続きが本質です。

今のシュバルツシルト半径ぎりぎりの潰れたDUD中性子星ですが、表面に物質が降り積もると、その都度その物質をガンマー線に転換するので、表面に生まれるブラックホールが大きな物に成長することはあり得ないでしょう。素粒子論的には星の中心に特異点など生まれないのです。

現実はどうでしょうか。私たちは今、M87の中心部分に大質量のブラックホールを検証しようとしているところです。大きくする方法には二種類が存在し、一つはDUD中性子星の半径がシュバルツシルト半径よりも大きくなれば良いのです。これは素粒子学者のシミュレーションが必要な領域です。あと、ノーベル賞の否定の記事を書いた時には気づいていなかった条件も追加があり、DUD中性子への重力の潮汐力にも配慮をすべきと考えています。計算しないと無視出来るかが分からないので、条件から外すことは出来ないでしょう。

もう一つが、コンパクト化した空間に光速度を超えないという制約をつけることです。これは出来ている可能性があるので検証の難しい部分でもあります。この条件を入れると、現実の世界では光速度以上に永遠に達することが出来ないという事になります。分かりにくいと思いますが、光速度の100%まで達成出来るけれど、100.000・・・001%にならないという意味です。グルーオンがクオークから引きはがされなければ良いのです。

質量の制約では重力は光速度を超えるはずなのですが、これを通す媒体であるコンパクト化した空間が、光速度以上の速度になれないで、飽和するという世界です。この場合この部分がどの様に振る舞うことになるのか検証が必要でしょう。単純に上限を削るだけなのかそれとも削らずにエネルギーとして外部にわき出すことになるのか、コンパクト化した空間の制約次第でしょう。意味はイラストからの方が想像しやすいでしょう。

この場合、コンパクト化した空間の性質で、DUD中性子星の状況が決まることになり、シュバルツシルト半径以下の大きさでかつ、質量的にはブラックホールになる計算量でも、ブラックホールにはならないで大きく成長出来るでしょう。そして恐らく、シュバルツシルト半径よりも小さな光球が観測出来るのではないかと思われます。

現在のM87におけるブラックホール・シャドウの画像構築には、質量から計算したシュバルツシルト半径が使われているでしょう。スパースモデリング天文学という論文に2017年のデーターが出ており、元データーとその手法が書かれておりこの延長線上での画像作成であると思います。この論文だけで批判しても十分ではないかも知れませんが、素粒子論を無視している部分を明確にするには十分でしょう。

ここまで説明してきたように、素粒子論を加味すると、ブラックホールの存在は可能性が非常に低いでしょう。素粒子論を無視出来る時代が長かったので仕方のないことだと思いますが、ガンマ線バーストが計測されてその仕組みが理論化し、他方ではヒッグス場の存在が証明されて物質が質量を失う現象こそ、中性子星の誕生からブラックホールの発生にまで大きく影響しているでしょう。

M87の画像に使われているシュバルツシルト半径が正しく存在するというのであれば、そこには素粒子論上はガンマー線の光球が存在し、光り輝いているでしょう。この場合今のシミュレーション結果とは大きく異なるシャドウが、今よりも明るい状況下に生まれているはずでしょう。

現実のシミュレーション結果は、ここに光球の存在を感じさせることが難しい状況です。現実的には他のパラメーターで解析して比較しないと明確な状況は分からないと思います。

元画像からDUD中性子星周辺の重力の状況を考えて本来の画像を再構築する部分には、2011年のノーベル賞が無視しているらせんの力の影響も検討する必要のあることが明確です。今回は二重星の出す重力波の効果をDUD中性子星上で考えることになります。

重力波は、教科書によれば、球対称の物体からは回転による発生はないことになっています。これに対してM87のDUD中性子星の直径は0.001光年くらいはありそうです。普通に考えてこの表面に対してガスの流入と吹き出しがあるはずであり、表面に振動がないと考える方が難しいでしょう。完全球対称からのずれはそのままに重力波を生み出し、周辺の空間を曲げるので、ブラックホール・シャドウを歪ませることも間違いない所です。球対称にならない歪みが生み出される可能性の指摘です。この大きさの評価もまた、非常に難しい物になるでしょう。

この効果は一般相対論しか考えていないから無視されている物になるでしょう。らせんの力は二重星の重力波発生で明確なので、ここでも影響していることを否定することに意味はないでしょう。DUD中性子星の物性がシミュレーションで明らかになった後に、どの様な表面振動に可能性があるのかを、解析計算することが重要になるでしょう。

結果は降着円盤面に画像の歪みをもたらすと思われます。これは発光による画像と歪みによる画像の区別が必要になるという重要な物理でもあり、降着円盤面の状況を明確にする上では避けて通れないでしょう。

スパースモデリング天文学の論文からイメージを載せておきます。M87のDUD中性子星の再構築画像では、画像の対称性が崩れています。この原因がM87銀河の中にある影を生み出す何かなのか、それともこの種の歪みなのか、検討が必要でしょう。大きさを検討して除外出来ると楽ですが、計算しないと分からないとしておきます。

この論文には天の川銀河の画像も載っており、こちらには降着円盤と思われる発光の重なりが見られています。この部分の画像は同様に表面からの重力波の影響を受けるはずであり、無視出来るほど小さいのかが重要になるでしょう。

4月10日公表された画像で見ると、この降着円盤面は画像の端にあるので、画像その物を歪ませている可能性を持つでしょう。表面ぎりぎりで強まっている重力波の非対称な影響がもし見えていれば、これも重力波の存在の重要な証明です。時間を使って試す価値が十分にあるでしょう。

あと、以下アイデアベースの話ですので、きちんと計算して何が起きるかを予想して調べることに意味があるかも知れません。天の川銀河の中心にある大型DUD中性子星ですが、この星で地震が起きると、そこから振動数が高くてLIGOでも検出出来る重力波が出てくるのではないかと思います。単純に可能性を確認すべき話です。

普通の表面から来る重力波の振動数は恐らく低いのでLIGOでは検出不可能でしょう。計算しないと分からないですが120天文単位の大きさを秒単位に振動させられるか何とも言えませんので確認下さい。

太陽の場合、ガス球であることも影響していますが、太陽表面に震動画像の見られることがあるのです。これと比較して非常に堅いDUD中性子星表面ですがその分広大なので大きなエネルギーが地震波として発生すると、秒震動レベルでも大きなエリアが動き、球対称性を破って重力波を発生出来るのではないかと思います。

ガスが流れ込んだり放出をしている環境のはずであり、表面の上下動を伴えばそこに地震が起きても不思議はないでしょう。天の川銀河の恒星サイズのDUD中性子星も含めて、何が起きているのか、そこから観測可能な信号が来る時に備えて、準備をすることには意味があるのではないでしょうか。地震は不定期に繰り返すのですが、この件では宇宙のどこから来るのかは明確でしょう。信号が捕まえられたら、計測位置の精度を上げる事が重要になるでしょう。

M87のブラックホール・シャドウの画像について、天の川銀河の画像も含めて再評価に関するこちらの提案です。

1)シュバルツシルト面に流入する物質量を計算し、面の輝度を求めてシミュレーションをやり直して比較する。面も輝度分布が求まるはず。

2)質量から求められるDUD中性子星の大きさを素粒子学者と協力して計算し、シミュレーションに反映する。

3)2)には時間がかかるし、参考データーを提供し合うと良いと考えます。今の実測光球の以上と以下で、複数の大きさのDUD中性子星を大小何例か仮定して、画像をシミュレーションして比較する。同時に降着円盤なども探してみる。

4)DUD中性子星の場合の強磁場により、降着円盤に何が起きるかなど検討が必要であり、円盤の発光状況など、今後の天の川銀河の解析にも参考になるはず。

5)DUD中性子星表面から発生する重力波の影響を、画像解析と重力波検出で検討する必要があるはず。

ざっと考えるとこの様になりますが、始めから結論ありきで進めても上手くゆかない部分もあるでしょう。こちらの考えに間違っている物もあるかも知れませんし、未知の分野を進める状況下であり、客観性に留意してここに書いた以上の何かが見つかるように進んでゆけることを願っています。

その結果で大きく3つの天文学上の進歩になると思います。

1)ブラックホールは一般相対性理論が統一場理論に組み込まれる前に生み出された幻であると明確になる。一般相対性理論は絶対的な物ではなくニュートン力学同様に、特定条件下に近似される物になる。

2)2017年のブラックホールの重力波がノーベル賞に値しないと明確になる。らせんの力の重力効果も明確になる場合は、2011年のノーベル賞も同様になる。2011年分からは、ダークマターとダークエネルギーの総量が大幅に減る結果になるので、これらがブラックホール同様に幻であったことを遠からず明確にすることになると思われる。

3)超弦理論を始めとする統一場理論に、ブラックホールを組み込む必要性がなくなり、理論の進歩を大きく促せる。

ノーベル賞が科学を狂わせる部分を持つことを知って欲しいと思います。2017年と2011年で間違いを繰り返した以上、ノーベル財団には物理学を判断する能力が明確にないのです。そして現実的にそれ以上に、サイエンス紙やネイチャー紙も含めて、各国の物理学会の査読には、その正しさを保証する能力がないのです。ノーベル財団が特別ではないのでした。客観性を保証もしないし重視もしない査読の恣意性こそ問題なのです。現状の査読は先人達の間違いを正す能力に著しく欠けるのであり、査読のあり方は多数決的な政治であって、根拠に乏しい中世の教会の宗教の教義と変わらないのでした。権力者の自由にさえなり得るのです。

アメリカ物理学会が公表しない、こちらの明確にした放射能の反動の存在など良い例です。放射能被害の1/2と特定臓器への集中を、主にアメリカの軍産議会複合体の利益のために隠しているのでした。

2017年のノーベル賞により、遠方からの重力波の到達が「間違いなのに」証明されたことで、重力波天文学の幕開けとされています。そして現実は、一般相対性理論の教科書に書かれていることを無視する所まで狂わされています。重力波は水素原子や、電子やクオークの対発生・消滅時に調和振動子として影響を受けて減衰するのですが、これらが存在しないがごとくに書かれるようになってしまっているのです。

重力波にとって宇宙は透明ではなく、物質の存在と、空間の存在そのものに減衰の影響を受けるのに、これを無視するほどに狂わされているのでした。光は物質の吸収波長を特定しない限り透明で遠方に届くのですが、重力波はこれとは異なり、調和振動子になる物質の存在の全てがこれを減衰させるのです。重力波に対する空間の減衰率の評価は教科書には書かれていないのですが、当然ですが評価すべき重要な現実です。そして、その結果は2017年のノーベル賞の間違いという現実で答えているのでした。

約2400年前のソクラテスの言葉に無知の知という物があります。知らないことを知っているという意味であり、知ったふりをしても科学を進歩させることなどないと言う意味にここでは解釈出来るでしょう。今の査読のあり方はソクラテスに劣るのです。人間のあるべき哲学を知る時でしょう。

査読の間違いに接することが二例ほどあったのでこれにも触れておきます。量子テレポートと、ニュートリノの電荷です。詳細はこちらの記事で以下となります。

査読の問題を教える量子もつれとニュートリノの電荷とバイオ技術1~7

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=926

ID@=926から930と、935と936がこれらのアドレスです。

量子テレポートは時々ニュースになるので御存知の方も多いかも知れません。時空を超えて情報が伝わるという不思議な現象として論文化されています。現実は実験に使っている光の長さが700mとかあるのに、これをゼロとして扱うので狂わされているのでした。この種の実験に使う光の長さは数百メートルあるのに、この長さ全体に存在する運動量の効果を誰も考えたことがないので時空を超える現象が起きるとされているのでした。

700mある運動量の先頭が物質にぶつかると、ほぼ同時に700m後ろまでその反動が伝わるのでした。この反動こそ不思議なテレポートの正体であり、光子の長さが評価されていないだけのお粗末な現象だったのです。時空を超える情報伝達など見かけの現象であり、トランプマジックと同じでした。これを不思議好きの物理学者が査読を通してテレポートと呼んでいたのです。マジックの謎解きという残念な結果でしたが、この種の苦労の先にコンパクト化した空間の理論があるのかも知れません。科学者の皆さんがんばりましょう。

ニュートリノの電荷は、かの有名でノーベル賞学者であるウォルフガング・パウリ氏のプレゼントでした。ニュートリノには電荷が存在しないことになっているのですが、ゲージ場と、不確定性原理の制約により、電荷のゼロなど選べないのです。相対ゼロは可能ですが現実の世界において絶対ゼロ電荷は存在出来ないのです。当時の物理にはクオークの素粒子論が存在していないので、電荷ゼロの中性子から電荷ゼロのニュートリノが飛び出してくることは、余剰エネルギーの扱いとして普通に考えられることでした。

今のクオーク論からは、電荷を持つクオークの組み合わせから電荷を持たないニュートリノを発生させることは、手品でしかないのでした。電荷ゼロを破片で作ることなど不可能なのでした。ごくごく微少な電荷をニュートリノに持たせて対発生させると、この世界の物質が反物質よりも圧倒的に多いという対称性の破れを説明する可能性までを指摘出来るのですが、間違いを呼び起こすパウリ効果の前には、まだ現実を広められずにいるのでした。

さて、M87の画像はリストアップしたここまでの事を私たちに教えてくれるでしょう。やっと一般相対性理論だけの呪縛から、天文学者達が解放される時になるのでしょう。理論研究の底の深さを多くの人が知り、謙虚に客観的に科学が進められるように変化することを願っています。統一場理論の進展を促す部分は科学全体に影響するのであり、この大きな意義に責任を感じて科学を進めて欲しいと思います。

天文学者さんにとっては、コンパクト空間の科学が進歩することで、その空間を拡大して曲がりをワープ航法に使うことで、天の川銀河の中心にあるDUD中性子星を見に行けるようになることが大きなメリットでしょう。必要なエネルギーは電子軌道の潰れを利用した常温核融合で、シリウスの中性子星の重力を曲がり率の強化に利用してワープの距離を稼げるでしょう。UFOの飛行技術である質量の制御も私たちは可能にするのであり、グルーオンにまとわりついているクオークペアを電気的にゼロ抵抗に出来るように進めるのです。

科学は自然環境を保護して温暖化を止めるところまで回復させる事と、2049年以降の地殻変動を緩やかな物にすることにも使えるでしょう。科学の進歩は未来の発展にとって非常に重要であり、多くの科学者の皆さんの努力を必要としています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン