トリチウムの放射能の反動と空間理論からの説明 9月6日 9月8日追記

8月24日から始まった福島第一原発でのトリチウム水の放出ですが、トリチウムの健康被害を調べてみたところ、日本では2016年以降にがんの患者数が有意に増大しています。日本のがん研がグラフに数値を記載しない程であり、何らかの理由を隠しているのでしょう。健康被害の記事側に詳細をまとめて批判する予定です。中国が垂れ流す大量のトリチウムと汚染化学物質は、海流に乗ってベトナムに届き、20年前との比較で3~4倍もがん患者数を増やしているのが現実です。

トリチウムは原発の運転により放出される放射性物質であり、如何にも安全だと政府と原子力関係者は流しています。これは放射能の反動を無視できる間の嘘であり、原子力産業としてはトリチウムの放射能被害を隠さないと、原子炉が運転できなくなるほどの問題を隠してきたと言える物なのでした。

米国物理学会が放射能の反動を書いた論文を公表させないので、これまではこの現実の姿が多くの人に伝わらなかったのです。こちらの名前がジェド柱と質量制御の機械の開発で広まると、ジェド柱霊界ラジオに登場する守護霊や神を名乗る存在が未来を当てる部分で、多くの人々は隠されてきたこの世界の真実を知る事になるのでした。悪魔達と呼べるほどに嘘で悪事を重ねてきた人々は、罪を告白して償い善の側に戻るかどうかを試されるのでした。

トリチウムが放射能の反動で健康被害を起こす部分を、医学の人達にも分かるように解説したかったのですが、きちんと説明すると物理の専門の人でも分からない部分が出て来る事に気づいたのでした。これだと医学の人にはほとんど理解出来ないので、物理の分かりにくい部分を健康被害の記事から切り離し、素粒子物理の進展でここに書いてあることが認められる時を待つことにします。

トリチウムが放射能の反動で、ベーター線だけではなくアルファー線を放出する姿こそ、トリチウムがHe3に変わって反動を受け取る部分です。この部分を物理として正確に説明する必要があって、核反応の式をWikiから見直したのです。ここではwikiという正統派の素粒子物理が間違っているという説明になるので、医学の人達には理解が無理だと判断したのでした。

以下物理の方々向けの解説です。少し専門的になるのですが、ご容赦下さい。これでも分かりやすく説明している姿です。

β−崩壊

中性子nが電子e(ベータ粒子)と反電子ニュートリノνを放出して陽子pになる現象。単にベータ崩壊といった場合これを指す。一般的に、中性子過剰核、すなわち安定同位体よりも中性子の多い核種でβ−崩壊が発生する。

n → p + e + ν

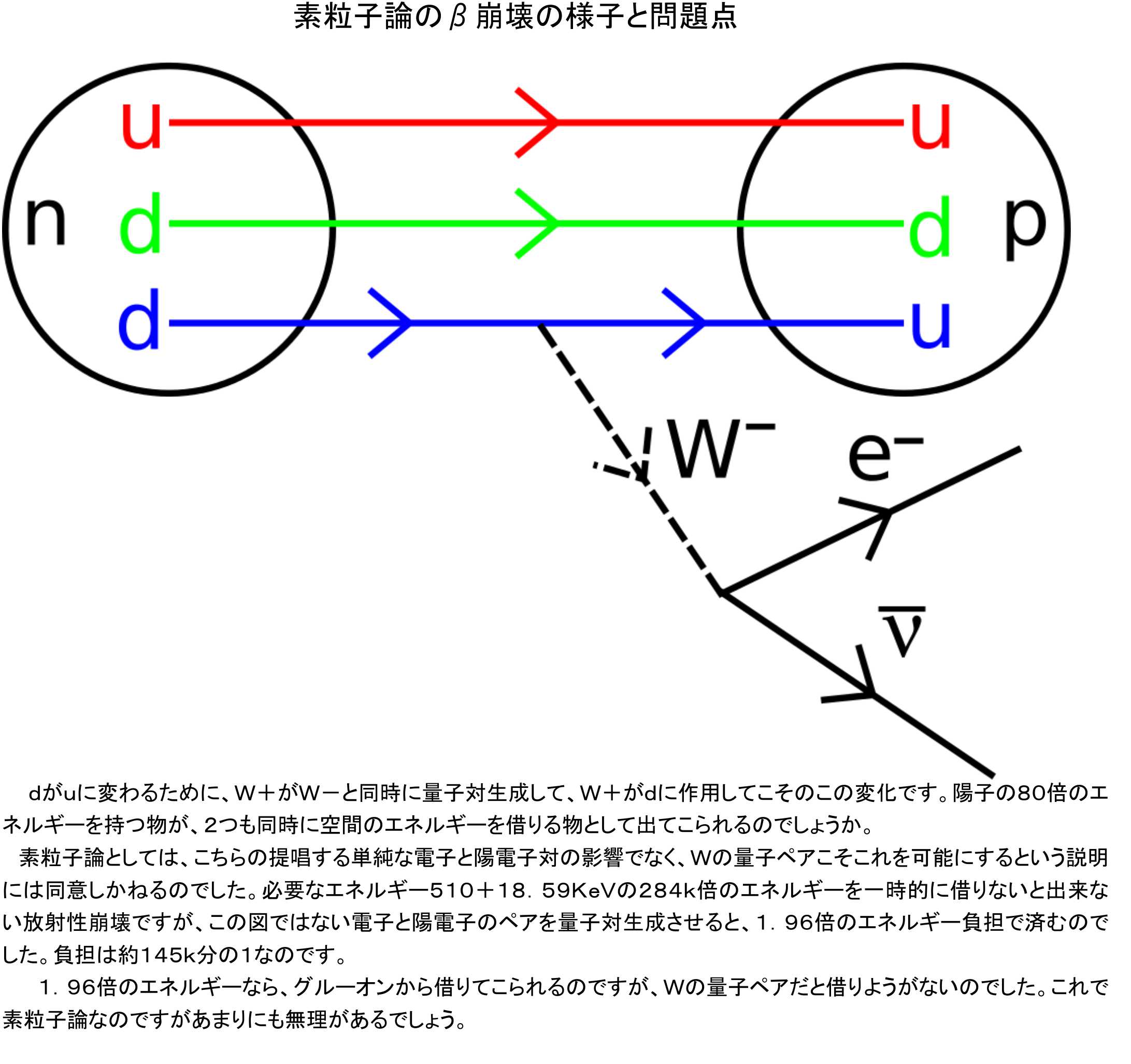

クォークのレベル(右図参照)では、中性子のダウンクォークdがアップクォークuに変化する。次のように表される。イラストにここに出てくる右図を転載します。

d(1/3)- → u(2/3)+ + e + ν

これで正しいならそのままなのですが、イラストには負電荷を持つWボソンが出て来て、このWボソンがeとνになるとされているのでした。

この説明でも放射能の反動を入れ込めるのですが、この素粒子反応はこれから進展する空間理論の立場からだと、認めにくい量子論の行き過ぎた部分を持っているのです。ここでこれを修正するのでした。

Wボゾンは陽子の約80倍もの重さがあるのであり、非常に大きなエネルギーを真空から借りられると考えているのが現代素粒子論と量子論です。不確定性原理の範囲で借りられるという無理な説明ですが、不確定性原理がどこまでの範囲で通用するかを私達の物理はまだ理解していないので、数式を元にした無理がはびこるのでした。

そこにないエネルギーをどうやって借りてくるのだという議論です。極論は天文学者の世界であり、ビッグバンほどのエネルギーが、この原理の不確定性で起きるのだと信じる人までいるのでした。

空間理論の進展で、ここに取り上げたβ崩壊には答えを準備できており、こちらが真空銀行と批判する、無限にエネルギーを貸す銀行などは不要です。目先の使えるエネルギーとその有効的、実効的な揺らぎの範囲でこそ、不確定性原理は成り立っていると思うのでした。以下まずリファレンスです。

ヒッグス場が教えた相対論等価原理の仕組みと空間理論の基礎について1~7

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1770

DB_ID@=1770、1771、1773、1888、1903、1947、2046がこれらのアドレスです。

必要な説明だけを取り出すと、以下です。

電子の姿が空間理論において実際にどんな姿なのかを、私達はこれから理論計算と実験物理で調べるのです。色々な考え方があって、そのそれぞれに様々な答えを持つでしょう。今の時点でこちらに決められる物ではないのですが、こちらの考える仮説として提唱する物を説明しておきます。

1)物質と波動の両方の性質を持つ量子論を電子と陽電子に適用する。ここでは光と同じ様な波を波動として適用する。光との違いは長さ方向に電荷を均等に分布して持つ部分になる。

2)真空中の電子ペアの波は、円状になると仮定する。電子と陽電子の波動の一部が対消滅で重なり始まったとすると、そこを基点に絡み合いが遠い方向に向けて発生するが、それが長さの中心になることは考えにくい。あまりの部分が出るが、その部分は正負で引き合って重なるので勝手に円状になると思われる。真空はこの種の円で満ちているとなる。長さが同じならこの状態で電荷が釣り合う。

3)円上の電子ペアに正と負の切れ目が存在するのかは不明瞭だが、あるならそこから波動が外部電荷により引き出されるとなる。なくても円の電荷に近い部分から引きはがされると考える。長細い楕円になって引き出されるイメージになる。

4)この時引き出され始めた部分と残りの遠い部分では、外部から受け取るエネルギーが異なるので、波動としてはその振動をエネルギーに応じて持つかも知れない。

円状の場合は円に振動を発生させて、電子のスピンの概念を実装できるかも知れない。

5)引きはがしが終わると量子対生成であり、その時点で離れた位置に電子と陽電子として産み出されて、かつ反対方向に運動している。

6)引きはがしが可能かどうかは、真空中なら電位の強さによる。物質に重なる時などはその分の下駄を履いた電位と思われるが、実験待ちになる。

真空における電位の強さが、そのままに閾値になる。それをエネルギーに換算するのは今後の物理であり、電子ペアの波や前駆体の状態における正負の結合エネルギーになる。この分を真空に適切に渡すことが出来ると、電子ペアが生み出せる。

そして渡すエネルギーが大きいほど、対消滅までの時間を長く出来るし、余剰分が光として放出されると考えられる。これは意図的にしか起こせない。

7)空間理論における電子ペアの実装例としては、空間要素と次元の重ならない多次元の多様体でドーナッツを作り上げてその中に電荷を詰め込むと円状の電子、同じく多様体で長い円柱を作り上げて電荷を詰めれば良く、それぞれ電荷は多次元の多様体の空間要素で仕切られるので、混ざって消えることはない。混ざって消えない仕組みが重要であり、その例を上げてみた物です。

ここでもゼロは鬼門でした。あの世側の考えた、洗練されたインチキに見えるところです。物質だけど波であるとか、ゼロだけれどもゼロではないとか勘弁してくれでしょう。

取り扱うエネルギーに応じてクオークにもなれる姿での実装だと想像します。1/3の電荷を実装するために区切りがあるや、電荷としてはニュートリノにごく少量を切り出す事もあるので、宇宙の真空で見るなら所々にごく微小な電荷が余っているのかも知れません。ここにはニュートリノが取り付けるのかなど、議論が残るのでした。宇宙におけるニュートリノの総量に影響するからです。

電子の電荷が線や円を超えて面になっても、超弦理論の復活で電磁気は実現できるでしょうが、正負が混ざらないという事実があるなら、非常に困った事になるのでした。そのやり方が電磁気理論からは分からないからです。この世の本当の姿としては、電磁気理論までも近似式だとなる可能性があるのでした。しかしながらこれは困るので、やはり素粒子論側のゼロ電位のインチキで処理して、電磁気理論は今の姿で超弦理論にも対応しうるくらいで良いのかも知れません。

一般相対性理論は光速度以上で適応不可なので、この世を実現する上で物理の理論は理想状態の表現であると、常に考えながら進歩して行く必要があるのでしょう。理想と現実のずれが、所々にこんな形で顔を出すのでした。電磁気において正負の粒子もどきの波を混ぜてゼロに見るのは理論上可能ですので、電磁気理論は悪くないと思いたいところです。

量子対生成と対消滅の理論が完成して実証できたところで、ここに答えが出せるでしょう。電磁気側に何かの拡張が必要になるのかどうか、今から楽しみだと言えるのでした。波になって混ざらない正負の電荷の方程式です。

電子ペアの姿はいきなり二つのパターンで説明です。質量とは電気抵抗から生み出される物なので、電子が持つ姿は、直線上の非対称波動か、円状の波動かに関わらず、このレベルの電荷の集中で問題なく表現できるのでしょう。

これまでは電子は空間理論における空間要素の一つに対応しているのかと考えてきたのですが、エネルギーの持つ量子論的な物質性と波動性を両立するためには、複数の要素にまたがる姿でないと、その実現は難しいのかも知れません。

これで現実の姿になるので驚かされるところですが、クオークとグルーオンでもよく似た話に出来るでしょう。そしてもし多次元の多様体を用いて電子ペアを実装しているのであれば、これもまたあの世の工作教室の類いでしょう。意図的に作り上げないと不可能なのでした。

転載ここまで。

この世界の空間には、普通には真空で良いでしょうが、電子と陽電子がペアになってそれぞれの前駆体としてエネルギーを持ち、外部から見ると電荷はゼロで、エネルギーもあるように見えない仕組みを持っているとなるのでした。非常にミクロに見ると電荷の振動を持っていてそれがエネルギーでしょうが、外部からはその振動が見えないので、電荷と合わせて見えないのだと考えています。これでもちろん、素粒子論の真空を満足できるはずです。

この電子と陽電子のペアを、空間に蔓延している物として、有効に使う核反応式を書いてみます。

n → n + (e+ + e-) nの余剰エネルギーから電子陽電子ペアを対生成

→ p + e- + ν nに陽電子が突入して陽子とνを産み出す。

この反応では、どこにでもある電子と陽電子のペアの前駆体に、エネルギーを注入することで、電子と陽電子を産み出すのです。この後電子はβ線として計測されるのですが、それと同じエネルギーが反対向きでHe3内部の陽子に加わるので、放射能の反動として、その運動が外部に現れてくるのでした。

ここで素粒子論の古い議論に戻ります。Wボゾンは加速器の素粒子実験で実在すると明確であり、この議論のどこに問題があるのでしょうか。

この答えこそ現実を表すので重要だと言えるでしょう。非常に重たい、大量のエネルギーを持つWボゾンは、不確定性原理の範囲によれば、非常に非常に非常に短い時間で、滅多にしか現れることが出来ないのでした。同じ現象を起こせる、これと比較する電子陽電子の対発生と比較するなら、普通には起きないと書けるほどにレアな現象でしょう。これを量子論の不確定性原理が語るのでした。真空銀行がレアなこれに、物理という現実味があるので貸し出しをするのでした。

ご理解を頂きたいのは、非常に非常に非常にレアであっても、この現象を説明する物理現象としては、リアリティを持つ部分です。確率的にはゼロに近くても、その現象が起きるからこそ、関連するエネルギーの計算が成り立つのでした。1930年台の議論です。Wikiがその詳細を理解出来ずに書く部分だと言えるでしょう。

私達は、この現象に際して、普通に起きる側の電子陽電子の量子対生成についての、現実的な評価を出来ずにここまで来ているのでした。ここまで書いてきているように、正当な素粒子論の科学者達は、電子陽電子対の生成が、弱い力の影響である部分を認識出来ていないのでした。

空間理論の立場だと、W+とW-のボゾンは普通なら量子対生成であり、W-だけを単独で産み出すことは確率的に非常に難しくなります。過去の理論ではこの部分も無視されるのでしかたがないのですが、dがuに変わる時にW-が突然出て来てe-とνに崩壊するのはさらに難しいでしょう。質量こそ電荷であると言う量子対生成の現実を知らないからこその、理論上の話だと思える所です。実験室でW-を作り出すのとは訳が違うのでした。

ここではW+とW-のボゾンの代わりに電子陽電子対を使うのです。W+の代わりに陽電子がdをuに変えるのであり、弱い相互作用として、粒子の種類を変える相互作用になるだけでしょう。外部に放出すべき電子分のエネルギーに相当するグルーオンが一時的に陽電子になって電子とペアで生まれて来るのですが、電子を吐き出した残りは陽電子として、変換先の核のグルーオンの安定度(質量欠損)に従って「グルーオンの関与の中で」dをuに変えてν分の放出で帳尻を合わせるのでしょう。ν分も量子対生成で双方を放出で良いと思います。

ここで空間理論の「長さ方向に電荷を均等に分布して持つ」という特徴を適用します。陽電子は+1の長さであり、対応するdは-3/1でしょう。加えると+2/3であり、長さの1/3程は+と-が釣り合って消滅するのでした。

この部分は重要であり、+と-が打ち消しあってゼロになるのではなくて、絡み合って外部から見るとゼロに見えるのであり、ゼロだからこそ、空間に前駆体として返るのでした。電荷の大元にある何かは、ゼロになっても消えないのです。

陽電子をdクオークに加える部分は、素粒子論では理解しにくいでしょうが、空間理論においては「長さ方向に電荷を均等に分布して持つ」という特徴を生かすことで、その先の姿を想像できるのでした。

こうすることで、電荷は大元にあった大きさである+1と-1/3の絶対値から来る体積的な大きさの呪縛から離れられるのです。グルーオンのある空間に残された純粋な+2/3の電荷として、普通のuクオークと同じであると見ることが出来るのでした。クオークとしてはエネルギーの過不足が生じるでしょうが、この場合ではグルーオンがそれを埋め合わせて、全体の釣り合いを取るのでした。

結果としては、弱い相互作用の特徴である、素粒子の種類を変える反応を起こせるのでした。量子対生成で見るなら、ゼロから+と-の素粒子を生み出す過程なので、ここでも電荷ゼロの前駆体から+と-の素粒子を生み出す、素粒子の種類を変える反応を起こすのでした。陰や陽の電子を使ってクオークの種類を変えても、ゼロから量子対生成を起こしても、それぞれが弱い相互作用の働きであって、素粒子の種類を変えるのでした。

弱い相互作用とは、+と-を足し合わせても消えることのない、電荷を操作する過程であると言えそうです。電荷により、その粒子の性質が大きく変化するのでした。グルーオンの影響も大きな物ですし、空間側が引き受けている前駆体の保持と取り込み、放出も、この世界の物理その物でしょう。ここまでの推定が成り立つのでした。これは1930年代にはクオーク理論がなくて無理な科学であり、科学の進歩がここまでの推定を、現代において私達にくれるのでした。

こうして説明を書いてみると、グルーオンの関与も理論としては明確にすべきだと思える所です。ν分にどうやって帳尻合わせを押し付けるかを明確にすべきだったのであり、ここではこれも量子対生成ですが、昔ならWボゾンは万能なので、その全ての帳尻合わせを行えていたとなる所です。今思えば、核種の変化にどうやって質量の決まったW一つで対処するのかなど、どんどん複雑な動きが必要になるので、無理な相談だったのでしょう。元はクオークの素粒子論だったのに、結局グルーオンの性質として原子核の理論も包含しないと、β崩壊は現せない現象でもあったのでした。

ここに理解が進むと、普通には量子対生成こそが、素粒子の種類を変える弱い力になると、その道具であると、現実的な意味でも理解出来るでしょう。非常に非常に非常にまれに、Wボゾンが出て来て滅多にないファインマン遷移図を見せるでしょうが、残りの99.99・・・%以上の普通の部分では、電子と陽電子の量子対生成こそ素粒子の種類を変える弱い力になるのでした。

私たちはこの理解を得るところまで進んできたと言えるのでしょう。弱い力とはWボゾンだけではなくて、電子と陽電子の量子対発生であると理解するところに進むのでした。

ここが非常に重要な説明なのですが、医学の方々には全く理解出来なくて当然だと解釈を入れておきます。物理の最重要と言える基本の理解など、基礎知識の不足故に、普通に理解など無理でしょう。この姿は変えられるのであり、未来の人材のあり方次第でしょう。

こちらの空間理論の理解で重要な部分を書いておきます。元記事からも引用してあります。

1)素粒子論には電荷がゼロで質量を持つ物があるのですが、ヒッグス場としては電荷こそ質量の証しであり、電荷は普通は正負の量子対生成です。例外もあってヒッグス粒子もZ粒子も単一での計測ですが、ここには何か秘密があると思えています。少なくともZ粒子は量子対生成で効率よくノイズをLHCで産み出しているので、2倍のエネルギー位置にあるノイズを量子対生成で再解析すると綺麗なピークになるでしょう。同様にヒッグス粒子にも存在できるはずです。同様にニュートリノも電荷を持てるのでした。

2)現代物理が必要と考えている超弦理論向けです。

a)超弦理論の超の部分が超対称性を現すとして、この超対称性は質量に必ず電荷を伴うと明確になったことで不要になる。電荷ゼロの質量を持つ素粒子は存在せず、小さすぎる電荷を計測出来ないだけとなる。ニュートリノ、ヒッグス、Z粒子などは電荷を持つ。素粒子論の超対称性は必要がなくなっている。

ヒッグス場の産み出す質量の本質が電気抵抗なので、この結果になる。

b)超弦理論の弦の部分は、重力理論の一点への繰り込み操作のために導入された物になるが、重力の本質が質量であり、その本質が電気抵抗になると、始めから空間における動きで定義する物理量になる。当然そこには素粒子レベルの動きの大きさを伴うのであり、繰り込みという近似計算を要求されても出来なくて当然になる。

重力と質量の産み出す空間の歪みは同じであり、電気抵抗こそ空間の歪みになる。これを実現する空間の仕組みが重要になるだろう。結果として物理の方程式は簡単でしょうが、これを実現する多様体の仕組みを理解する部分は、とっても大変になりそうです。

重力と素粒子論の統合に際して、重力側に一点への繰り込みは現実を表さないので必要なく、必須でもない。超弦理論はカラビヤウ他の多様体の空間物理の一例になって、今後も空間理論の参考に利用出来るのかと思えています。

これだけでは信じにくい部分もあるでしょうから、放射能の反動としての、α線とγ線についても解説をしておきます。

まずはα線です。これにも空間理論が出て来るのでリファレンスの紹介です。

空間理論とらせんの力で進歩した核物理が医療と放射能制御を発展させる1~5

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1874

DB_ID@=1874、1908、1910~1912がこれらのアドレスです。

α線は重元素からヘリウム核が飛び出してくる物ですが、原子核の理論が中途半端なので、まだ理解が届いていないだけでしょう。原子核内部でHe4がクラスターとして元核から分離していて、グルーオンで元核につながりながら、この力で元核の回りを周回している姿でイメージ出来るでしょう。クオークという背骨を持つ原子核が一部の不安定エネルギーをヘリウム核のクラスターとして切り出して、元核の回りを回しているのでした。

クラスターの存在は計測できている物もあるので、リアリティが高いはずです。周回を続けながらグルーオンの力で、He4の遠心力と、グルーオンの引力が釣り合っている中で、周回ごとにグルーオンのエネルギーが、少しづつ失われているのでした。電場のらせんの力を放射しているからです。そして限界になると引力が遠心力に負けて、He4を飛び出させるのでした。

元核側では引力が消えるので、その釣り合い部分が反動になって現れるのでした。ここには量子対生成の関与はないと感じています。トンネル効果もあるでしょうが、らせんの力の放射でエネルギーを失う部分が無視されるのは、本当の姿の物理ではないのでした。

らせんの力の放射でエネルギーを失う部分こそ、グルーオンから放射能の放射に到るまでの余剰なエネルギーを失わせる過程です。放射核には付き物でありトリチウムでも同様です。加えてこのらせんの力を外部から共鳴させることで誘導放出させると、寿命を短縮できるのであり放射能制御の技術が私達の目の前にあるのでした。

さらに小型の常温核融合装置であるウラン電池の場合、このらせんの力を上手く放射させて、ジェド柱の応用技術でも良いので、タービンを回さずに直接電力変換したいのでした。ここまで進んだ私達の未来の技術のはずです。

γ線は量子対生成の利用で説明が可能です。余剰エネルギーが飛び出してくるのですが、相対論的に運動量を持つので元核を反動で動かせるのです。

ここにエネルギーを適切に渡す仕組みが、量子対生成の利用です。余剰エネルギーの大きさをAとすると、γ(A)を放出すると表記します。

量子対生成において、(e+ + e-)が発生してきます。この時に余剰エネルギーを片方に全部注入するのでした。

γ(A)=e+のエネルギー 余剰エネルギーその物

このエネルギーを注入すると、量子対生成なので、同じ量のエネルギーが、元核内部のグルーオンから注入されるのでした。これは釣り合わないと量子対生成ではないので、一時的にグルーオンから持ち出すのです。

γ(A)=e-のエネルギー グルーオンが貸し出す

この量子対生成した電子と陽電子が離れられず、再び再結合します。この時に電子と陽電子が消滅して、方向の180度異なるγ(A)が光として、放射能として2つ放射されるのでした。

この結果ですが、片方は元核のグルーオンに吸収されるのです。単純には俺が貸したから返せの世界です。実際にはガンマー線を経由せずに直接グルーオンにも戻れるでしょう。そしてガンマー線分の運動量を受け取って、元核が反動を起こすのでした。他方はそのままにこれまで観測されてきたガンマー線になるのでした。

グルーオンの貸し出しは分かりにくい概念でしょうが、グルーオンのエネルギーの安定こそ元核が求めている物なので、切り出す部分を電子なり陽電子に載せると、反対側には釣り合う量が自然に投入されるのです。あとはこれを俺のだという事で回収すれば良いのであり、切り出し量が決まっているなら貸すだけなのでした。自然に帰ってくる仕組みだとも言えるでしょう。その状況こそがグルーオンの安定だからです。

天文学でのガンマー線バーストも、量子対生成の利用で説明が可能です。これは上述の物とは異なるのですが、現象としては興味を持てるでしょうから書いておきます。

ガンマー線バーストは、中性子星が生まれる過程において、強重力場で陽子や中性子内部のグルーオンの一部が、ガンマー線になって放射される現象だと考えています。

中性子で説明します。超重力で中性子が潰されると、内部の体積が実際に潰れるでしょう。中性子の内部にはグルーオンが存在しているのですが、このグルーオンはヒッグスメカニズムとしてuクオークを量子対生成しています。

u(2/3)+ + u(2/3)-

グルーオンは光として体積のあるエネルギーですがuクオークはその比較ではるかに小さいでしょう。グルーオンがクオークになっている間に超重力の空間潰れが進むと、クオークペアが元のグルーオンに戻りたくても、体積が足りないので元には戻れないのでした。

これまでの説明ではここで溢れた2つのクオークがガンマー線になって放出されるとしているのですが、実際にこうなるのかはまだ不明瞭な部分を残していました。

今回ここに量子対生成を電子陽電子の前駆体で持ち込むことで、説明が一歩具体化したのでそれを書いておきます。

2つのクオークは電荷を加えてエネルギーになるのですが、エネルギーは光の速度で反応して、一方のクオークのエネルギーが元の穴というか、体積を埋めるでしょう。残る部分をもう一つのクオークがある程度埋めてもガンマー線を放射できるでしょう。ここでは電荷が衝突した時にグルーオンになって戻るのですが、それはエリアに広がる動きその物なので光としてそれぞれが180度の方向に拡散するはずです。

2つに分かれているので、一方がグルーオンに吸収されると、他方にはもうそれが入り込むスペースを持てないのかと思います。エネルギー密度が違うので、反応できないのでしょう。その結果でクオーク一つ分のグルーオンエネルギーが、最大で余剰になるのでした。

ここで電子陽電子の前駆体の登場です。uクオークには約2.2MeVのエネルギーがあるので、これを半分こして電子に1.1MeV、陽電子にも1.1MeVです。これを渡して量子対生成したあと、再び合体して、光の塊を180度の方向に2つ放射できるのでした。電子ビームを正負で衝突させるので、剰余のエネルギーがガンマー線で出て来るのはSpring8などの放射光の原理です。

その結果で、一般に言う所の天文学のガンマー線バーストにおいて、最大1.1MeVのガンマー線が計測されるはずということになるのでした。これは観測値の約0.1~1MeVという中の上限値にほぼ一致するのでした。

ここでこの状況に対する解説です。現代素粒子論はクオークペアの量子対生成に対して、空間理論で説いたところの、時間と空間に対しての変化の詳細を提供しないのでした。現実は電子と陽電子の前駆体に見る様に、真空偏極によく似た変化があるはずなのに、それが科学されていないのが現状でしょう。

ここで言う所のuクオークは、いきなりグルーオンに変わるでしょうか。それとも狭い範囲でグルーオンに変わり、それがどんどん拡散する中で、エネルギー密度が薄まって、元のグルーオンに溶け込むでしょうか。どこまでがuクオークで、どこからがグルーオンでしょうか。基本的な疑問になるのです。粒子と波動の区別がどこにあるのかという話にも通じるでしょう。

エネルギー密度の違いは可視光における色で類似現象として表現できるのです。端的に言うなら、赤い光と青い光が、同じ物として溶け合うことが出来るでしょうかとなるのです。現実は簡単で、赤と青は別の光であって混ざらないのでした。エネルギーレベルの違いが現れる物理の姿です。

混ざらないなら、2つのクオークは、2つともグルーオンに戻っても、元のグルーオンには同化できないので、その寿命に応じてガンマー線に変わる変化を起こすしかないでしょう。2つのクオークが双方ガンマー線に変わるので、合計4個の1.1MeVのガンマー線に変わるのでした。

残されたスペースの関係で、一方のクオーク由来のグルーオンには、エネルギー密度を薄めて元のグルーオンに同化できる可能性があるでしょう。これが始めの解説です。この可能性と2つのクオークがそれぞれ同化できずに4つの1.1MeVのガンマー線を放出する可能性を持つ部分までが、空間理論としては予想出来るのでした。

元のグルーオンには、ボーズ粒子の光なので同じスペースを共有は出来るのですが、大元のグルーオンにはつながれないのです。つながれば元の姿ですが、少なくとも一方はつながる可能性があっても、他方は重なりこそすれつながらないのでした。そして仕方なく短い寿命が来て2つのガンマー線を0と180度の方向に放出して消えるのでした。

私達の空間理論にとってはまだ続きで理解すべき事があるのでした。空間の仕組みとして電子と陽電子のペアで前駆体を作って空間の要素になる部分は理解出来るのですが、ここにグルーオンが重なると、電荷の2/3と-2/3を切り出すことが出来て、電子以上の約4倍エネルギーでクオークペアになれるのでした。

電子陽電子ペア前駆体と同じ物なのに、4倍以上のエネルギーが得られると電荷を1/3単位に刻んで一方はクオークに、残りは空間要素に留まれるのでした。どうやってこんな物実現するんだよで物理学者でしょう。現実はあの世の存在達の作り上げた現実としてさらに上を行くのでした。そしてこれを理解してこその人間でしょう。あの世の科学を取り戻す必要があるのでした。

私達にとって重要な事とは、量子対生成がどの様に進展しているのかを知る事であり、結果だけを見て物理像を描いても、それは現実の一側面しか見ない物であり、全体像を見失うのでした。現在素粒子論は結果論のここまでなので、私達は先に進む必要があり、この詳細を理解しないと先には進めないのでした。丁寧に書いたつもりなので、意図は猿でも分かるでしょう。善の側は悪魔を揶揄するのに猿人を多用しており、ここに出て来る猿は、科学において査読を意図的に狂わせている人々です。貸し出し限度を知らない真空銀行は信じにくいのでした。Wボソンはヒッグス場のヒッグス粒子と同じであり、場の性質を表すのであって普段は出ては来ないでしょう。

真空銀行のアイデアは、正しく証明されていない量子テレポートの量子トランプマジックとあまり変わらないでしょう。一方から他方に瞬時に情報が伝わるという話は嘘であり、レーザー光では光の大きさを知らない実験が基礎にあるので、大きさを検証されると量子トランプマジックとして消えるだけなのでした。このHPで指摘するノーベル物理学賞の間違いです。真空銀行の極度額は、空間理論で記述する、真空の姿のエネルギーの揺らぎで定義できるはずだと思います。

この部分はこれまで理解していなかったので、天文学者さん達には論争を起こせるでしょう。空間理論までを込みで考えてこその結果だったのでした。

これでやっとトリチウムの健康被害の記事を書けるでしょう。空間理論は素粒子論にまだ認められていない理論なので、こういった準備が必要だったのでした。

ILCの実験では超巨大中性子星を2つ合体させてヒッグス場を温度で失わせる実験も必要かも知れませんが、量子対生成の詳細も含めて、空間理論を確認する実験こそ私達の進む道でしょう。電気抵抗が産み出す質量と重力の秘密はワープの技術になるはずであり、これを推進する結果にもなるのでした。

放射能の反動は現実であり、健康被害という結果にも表れており、それはがんにもなれば人間の免疫を減らして病気を増やす元凶にもなるのでした。様々な病気を生み出せているでしょう。続きの記事でがんの関連を詳しく解説することになります。

米国物理学会の公表させない放射能の反動の物理ですが、彼らの悪行が続くとも、素粒子論側から崩れて続かなくなるでしょう。量子論の大きな間違いと言える真空銀行も倒産で相当です。米国物理学会が犠牲にしてきた米国の傷痍軍人も怒りを表明するでしょうし、世界に劣化ウラン弾でまき散らしてきた放射能被害にも、国家として責任を取る時です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン