太平洋プレートの回転運動が引き起こす現代の日本の地震 8月24日

2018年4月末に始まったキラウエアの噴火とM5クラスの地震の繰り返しは、8月2日のM5.3地震で活動の低下を明らかにしています。

M6以上の地震は月平均10.2回ほど起きるのですが、キラウエアの活動の影響を受けて大きく世界の地震発生率を変化させています。

3/20~4/19 12個

4/20~5/19 6個

5/20~6/19 0個

3/20~7/19 8個

7/20~8/19 14個

8月12日以降では、24日20時現在までに16回起こされており、月約37回のペースです。M8x1、M7x2も含まれるほどの活動です。

キラウエアからM5以上の地震波が放射状に広まり、プレートの端を広範囲に同時に揺らすことで、地震の原因になる引っかかりを大きく成長させないことに効果がある様子です。

日本では沈み込みの深い場所でM6などの大きな地震が起きると、その後約1ヶ月ほど周囲のM5クラスの地震が抑制されることが統計的に再現性のある現象として見られます。アスペリティモデルでは説明出来ない現象であり、同様にキラウエアの抑止を促す地震もアスペリティモデルの間違いを明確にしています。

M6に成長する地震のトリガー部分は、キラウエアのM5の地震波を遠距離から受けるだけで、M6レベルに成長することが抑制されるのです。深い場所からのM6地震の地震波で、1ヶ月ほどM5の地震を抑制できることと同じであり、プレートの動きがどこかで引っかかる時に、そこに地震の原因が生まれる様な状況です。

地震の原因はこれだけではなく、二つのマグマ溜まりの活動軸が交点を持つ時に、双方のマグマ溜まりが活性化して交点に力をぶつけ合っても地震になります。これは引っかかりがマグマ溜まりの動きで急速に成長する状況になるでしょう。プレートの動きに対してマグマ溜まりのマントルの動きが地震を起こすきっかけを作るのです。そしてこの引っかかりは、微弱な地震波でも影響を受けて大きな引っかかりに成長できなくなるのです。

太平洋プレートが同時に回転運動を起こしている部分は、関連する動きが増えるまでは認めにくいでしょう。回転運動が起きるべき非常に大きな歪みの存在は、ハワイの南側に存在するマントルの蓄積領域の存在から明かですが、実際の動きを計測する事を誰もしていないでしょう。1cm動いても非常に大きなプレートなので全体では膨大なエネルギーです。

これがプレート端の一部で5mも動けば、断層地震の大きな物を簡単に起こすでしょう。M7やM8の地震が続いている現状は、このレベルの動きが一部に出ていることを表していると思います。

統計的に日本にもM6以上の地震が増えてもおかしくないのが現状です。太平洋プレートの回転は4月のキラウエアの活動開始から、加速したと思われます。同時に世界でM6地震の抑制が起こり、現在はその抑制が取れてため込まれたエネルギーが各地で放出されている所でしょう。

日本でのこの動きは、6月に明確になった千葉県のスロースリップと、7月7日の千葉県東方沖の地震M6.0に表れています。その後は8月16日の硫黄島のM6.6と続いています。

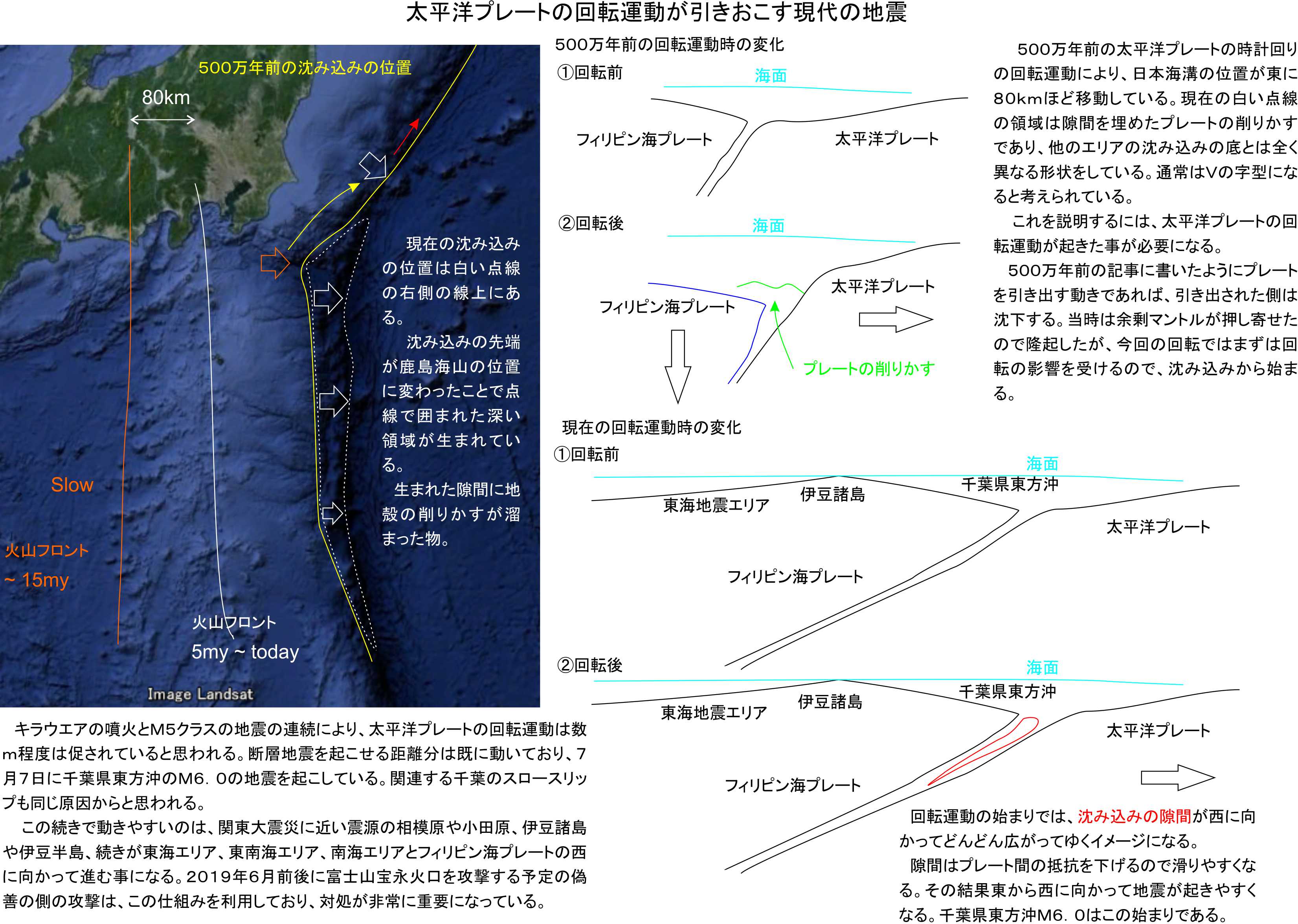

太平洋プレートに回転運動が起きると、1枚目のイラストに説明する動きがフィリピン海プレート下部に生まれます。500万年前と同じように、太平洋プレートは北北東に向かってずれて、如何にもプレートが東にずれる様に隙間を広げるのです。

言葉では分かりにくい所ですので、イラストを見てプレートの動きが隙間を生み出す部分を確認下さい。太平洋プレートが回転する動きをすると、例えば伊豆大島や伊豆半島では、下部の太平洋プレートが結果として東に抜き出される様に動いて、隙間を広げるのです。

この隙間は現実には、プレート間の摩擦抵抗に現れる現象であり、その分地震が起きやすくなるのです。この実例が千葉で起きたスロースリップであり、その後の千葉県東方沖のM6.0の地震です。

太平洋プレートの回転運動は、太平洋プレートの周辺の地震発生に合わせてどんどん進展するでしょう。キラウエアに促された部分も、その周辺での大きな地震の発生がないと、大きな動きになって現れるかは分からないのでしょう。約3ヶ月分のキラウエアが促進した動きか顕在化するのに、ここ数ヶ月は必要になるかも知れません。

実際に千葉県東方沖で地震が起きたのは7月7日であり、キラウエアの活動中でした。この時期までの動きがこの地震でキャンセルされているかも知れませんが、残り約1ヶ月分は残されているでしょうし、もう少し西側ではまだ動きがないので、隙間は拡がり続けているでしょう。

遺跡には未来の計画が組み込まれており、偽善の側の自然の存在の聖地であるイタリア・サルディニア島のペンタクルから富士山宝永火口に20196の組み込みがあります。

この時期を選んでいる理由は分かりませんでしたが、太平洋プレートの回転運動を自然が促したこの時期になって、やっとその根本的な理由が理解できました。

未来の計画としてこの時期に善の側が太平洋プレートを回転することを知っており、これを利用して南海トラフと富士山の噴火を求める動きを攻撃として、組み込んでいたのです。

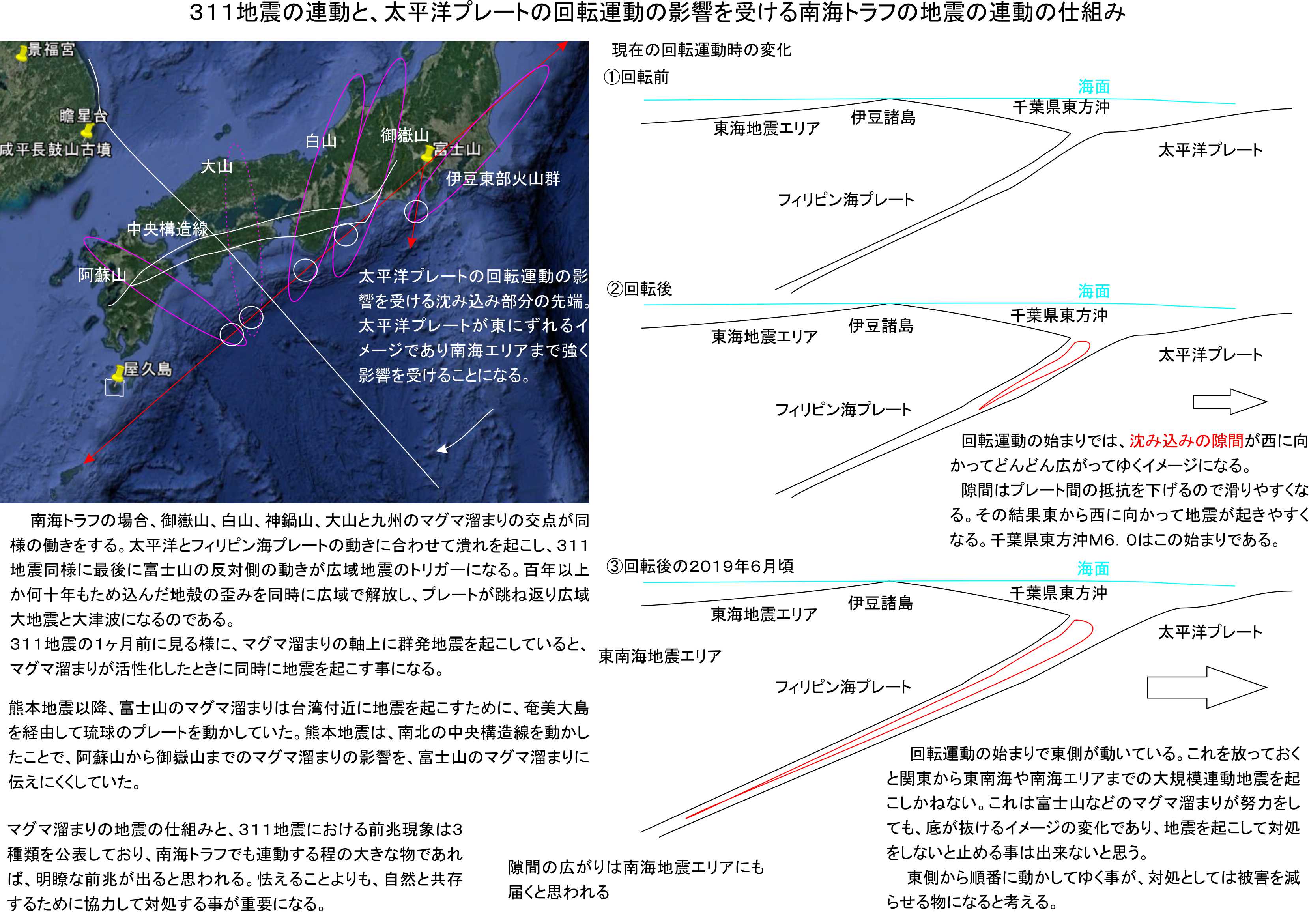

イラストの二枚目に太平洋プレートの動きが南海トラフを西に向かって進む部分を説明しています。これは太平洋プレートの回転運動が進展すると定期的に繰り返される動きでもあり、日本の関東から南海トラフの地震が繰り返される理由の大きな一つでしょう。

この動きの特徴は、連動地震を促す部分です。東側から底が抜けるイメージになるので、我慢すればするほど広範囲に大きく同じ種類の歪みが蓄積するのです。

同時に各火山も下部に圧力が抜ける状況になるので、減圧すると火山ガスの発生など火山活動を強める部分も出て来るでしょう。その結果でマグマ溜まりがそれまで以上に大きく潰れることになり、富士山が複数のプレートを同時に動かして連動地震になるのでしょう。

私たちはプレートの沈み込みばかりを見てきましたが、ここにもう一つ大きな要因である太平洋プレートの回転運動も、実は大きく寄与していたのです。富士山が活性化して複数のプレートを同時に動かすのは、富士山下部の底が抜ける時に、同時に東からフィリピン海プレート下部が広範囲に摩擦を大きく失う事が影響していたのです。

8月24日の夜現在、7月7日の千葉県東方沖に続く相模原や小田原、伊豆大島と伊豆半島、駿河湾の地震はまだ起こされていません。富士山と伊豆諸島のマグマ溜まりはこれから琉球弧を動かして、九州と琉球弧の火山が上海にエネルギーを送る手助けをする所です。この動きの中でこれらのエリアが動きやすくなることは現実です。大きなエネルギーを通す準備が台風19号と20号で完了していると思われ、続きの動きを待っているところです。

被害の大きくなる地震にはならないと思いますが、揺れには注意が必要でしょう。また、今現在大きな地震の起きる前兆は見られていないと思います。

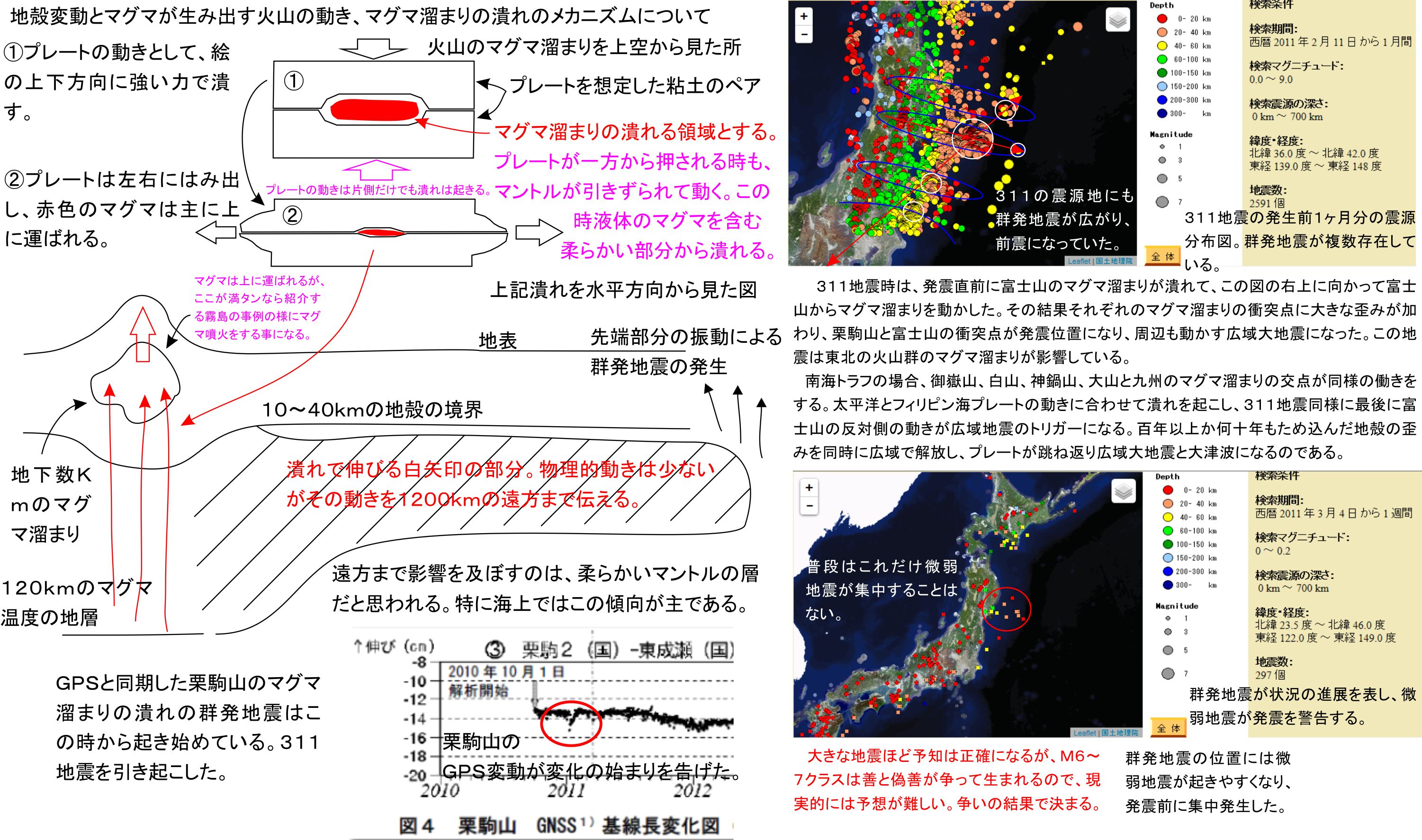

地震の前兆は311地震の前兆とその仕組みを3枚目のイラストに載せますので参照下さい。解説は古い記事をご覧下さい。

こちらとしては311地震の様に、南海トラフの地震が連動するサインはまだ出ていないと明言します。微弱地震のデーターが使えないので一部不明瞭ではありますが、関連する火山の活動は今のところ、心配なレベルには届いていません。サインとしての群発地震も起こされていないので、地震はM7以下になると思います。被害は起きうるので注意が必要ですし、海沿いなどは場所によって津波にも注意が必要でしょう。

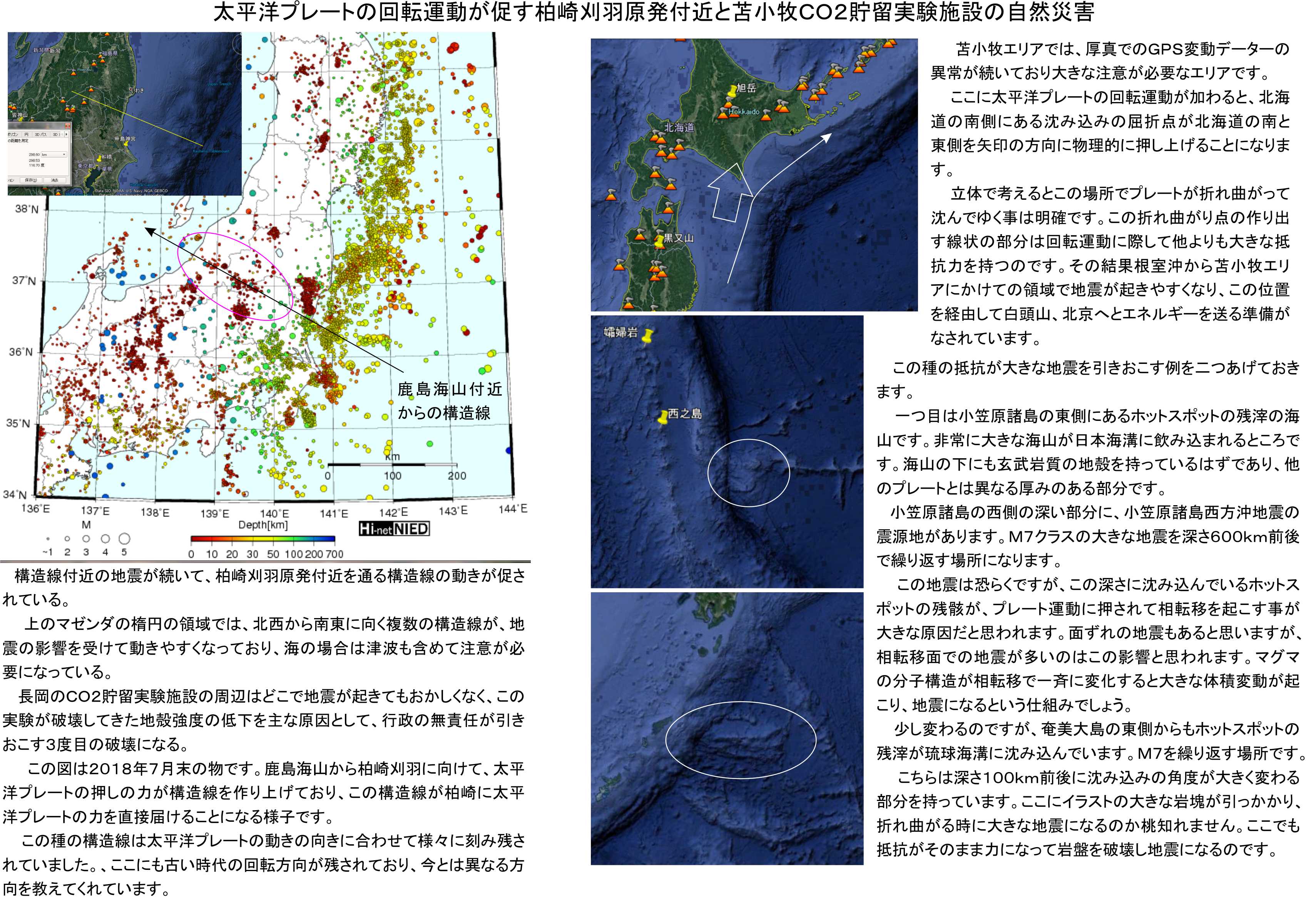

この他に日本では柏崎刈羽原発の付近と苫小牧のCO2貯留実験施設の周辺に自然災害のリスクが高まっています。柏崎刈羽原発の付近の状況については既に記事を書いていますので参照下さい。太平洋プレートの沈み込み先端から構造線で柏崎刈羽原発の付近が動かされるイメージです。太平洋プレートの回転運動が進展すると、どうしてもこの構造線が動いて地震になりやすい場所になるので、今後も注意の継続が必要な場所になります。

柏崎は長岡でのCO2貯留実験施設の影響で地殻の強度が失われ続けていることが大きな問題です。構造線はきっかけであり、御用学者の嘘で地殻の強度が下方に向かって失われる部分が、科学として意図的に無視されているような状況です。

よく似た状況が雄勝のCO2貯留実験施設でも繰り返されて、311地震の遠因を作り上げています。この実験がなければ栗駒山のマグマ溜まりが311地震に際して活性化することはなかったでしょう。

CO2貯留実験施設は科学のいい加減さを証明する施設であり、北海道の苫小牧でも同様に地殻強度を劣化させており、まもなく石狩低地東縁断層帯を動かす事になると思われます。1ヶ月以上GPS変動データーの異常が厚真地区で続いており、地殻下部の変化を教えている状況です。

この苫小牧の状況ですが、ここでは愚かな嘘で固められた科学による地殻の劣化で、大きな断層地震が起きるところです。実際にこのエネルギーを利用するかは不明瞭ですが、太平洋プレートが回転すると北海道の南側にあるプレートの折れ曲がりが、強く北海道を北東に押すことになり、本格的な回転時には北海道をkmで上昇させるでしょう。今は根室沖から苫小牧でも有珠山でも、大きな地震や噴火などの活動を起こせる事になります。

この動きを白頭山の地震レンズ効果で北京の構造線に送る事が可能です。自然はこのタイミングを待っているので、こちらでも太平洋プレートの回転運動が顕在化すると、苫小牧の地震や樽前山の噴火など、さまざまな変化に注意が必要になる情勢です。

柏崎と苫小牧は可能性を指摘しているだけに感じるかも知れませんので、類似の例をイラストに載せています。今回も同様にこのタイミングで大きな地震を起こしそうな場所です。一つは小笠原西方沖地震であり、ホットスポットの残滓が沈み込みを起こして大きな抵抗になっている場所です。ここから700kmの底にある残滓の塊に向けて太平洋プレートの回転運動と移動の力が伝わり、大きな地震を繰り返しています。繰り返せる理由が、地下にある残滓の塊と、地峡に見えているホットスポット火山の岩塊です。大きな物が物理的につながって大きな力を生み出して伝えている状況です。M7クラスの大型地震を繰り返しています。

もう一つ日本には例があり、奄美大島の東側でM7クラスの地震が繰り返されています。こちらは深さ100km位で起きる地震であり、沈み込みがこの深さで浅い角度から深い角度に変化する部分が地震の震源にされています。

ここにはイラストに紹介する通り、大きなホットスポット海山の破片が沈み込みを起こしています。ホットスポットはハワイの海山列を元にたどると分かる通り、活動の初期は多量のマグマを噴出して島列と言うよりも、マグマの道を作り上げるほど活溌です。この意味で小笠原の物と起源は同じホットスポットの物ですが、こちらは分厚くて折れ曲がるだけで大きな地震を起こすのでしょう。深さが100km前後の地震を繰り返しているので、この可能性が高いと考えています。

ここでも地震のエネルギーの大元は、沈み込みに際して大きな抵抗力になる程の大きな岩塊が隙間に突っ込まれているからでしょう。無理して突っ込むのに大きなエネルギーが必要になって大きな力を生み出しているのですが、これがさらに沈み込むと100kmで折れ曲がる必要があって、破断というか割れるというか、大きな動きで大地震を起こしているのでしょう。

ここで生まれる抵抗力は構造線を生み出すレベルです。この意味で小笠原では西之島を経由して鬼界カルデラに通じる構造線を生み出しています。この力はこれから鬼界カルデラで使われる物であり、上海エリアに自然災害のエネルギーを送るところです。

奄美の物は目に付く物を探せませんが、ここから東シナ海に向けて複数の構造線が走っているはずです。動きが少ないので分かりにくいですが、近傍の火山が活動する時など活性化するエネルギーをやり取りすることになりその構造線の存在が明らかになると思われます。

同様の力を通す構造線が、鹿島海山から柏崎刈羽原発の南側を通っています。今回の太平洋プレートの回転運動に際して、柏崎刈羽原発を破壊する事になるのかも知れません。柏崎でも耐震性など今も偽装されているとこちらは考えていますし、東京電力が総力を挙げて耐震性を高めたところで、将来の地殻変動時に、原子炉施設が破壊されずに済むのは夢物語でしょう。

日本列島を3km以上持ち上げる程の動きなど、今の科学は考えないのです。知る範囲でさえも、なるべくひどいことは起きないようにとデーターを操作するレベルであり、CO2貯留実験により強度劣化している地殻による影響などは、全く考慮されていないでしょう。これを証明する破壊を起こすかまでは分かりませんが、将来の地殻変動の大きさは、これから起きる期間と規模限定の小規模地殻変動から、恐ろしいその姿を知る事になるでしょう。安全な原発などあり得ないのです。

稲生雅之

イオン・アルゲイン