中越と中越沖地震の発震メカニズムについて 5月25日

5月11日に小千谷市のGPS変動データーの異常について説明しています。GPS変動の教える人災地震とイタリア地震の牽制という記事でイラストを描いて、GPSの上下変動の異常が起きている原因を説明していました。

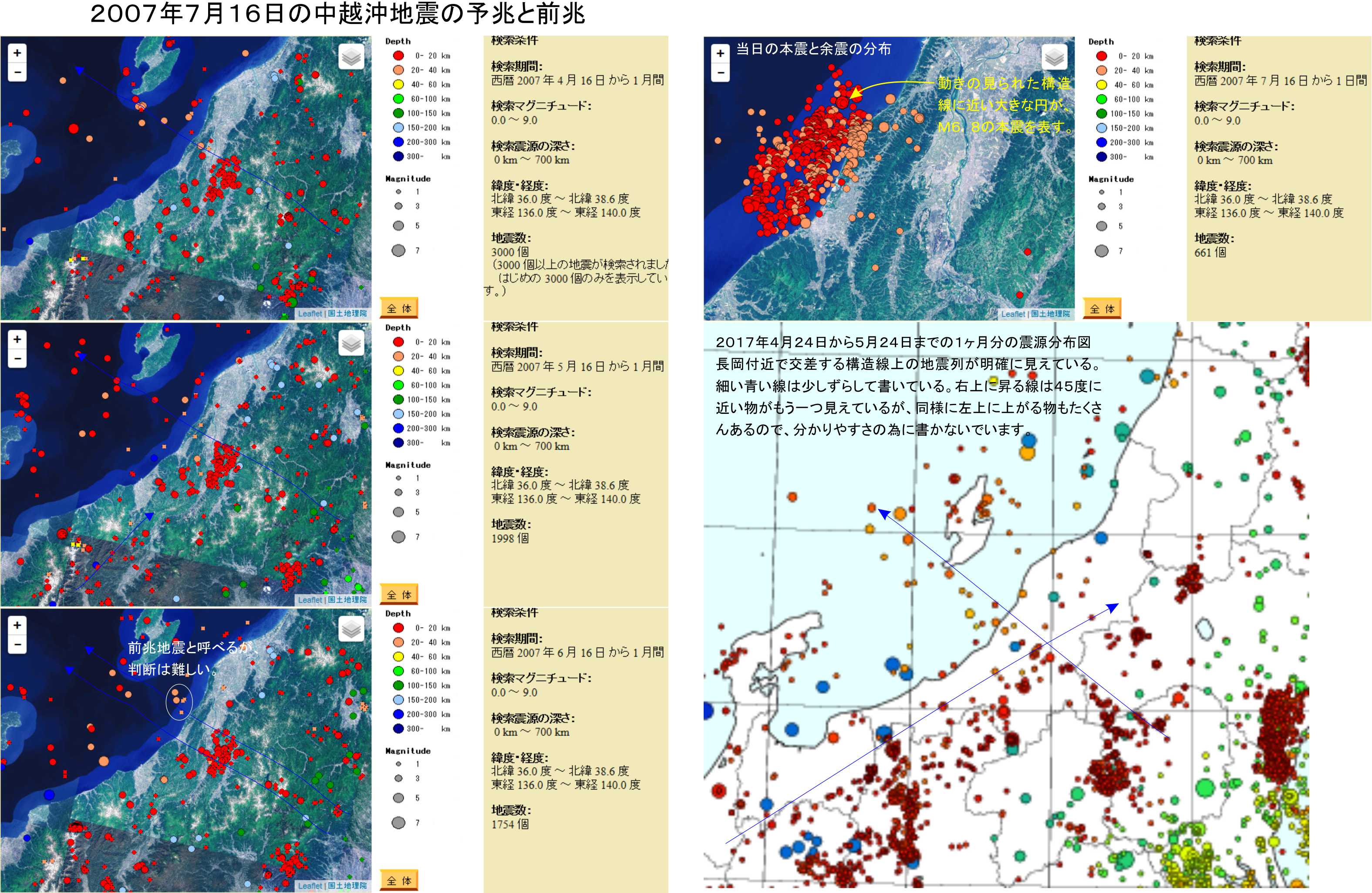

今回はこれに続いて、震源分布データーに構造線上の動きを表す地震列が見つかりました。直ちに地震につながる物ではないと思われるデーターですが、現状でも柏崎刈羽原発付近に地震を起こすことは可能です。現状と、過去に続いて起きてきた中越地震と中越沖地震の発震メカニズムを説明したいと思います。

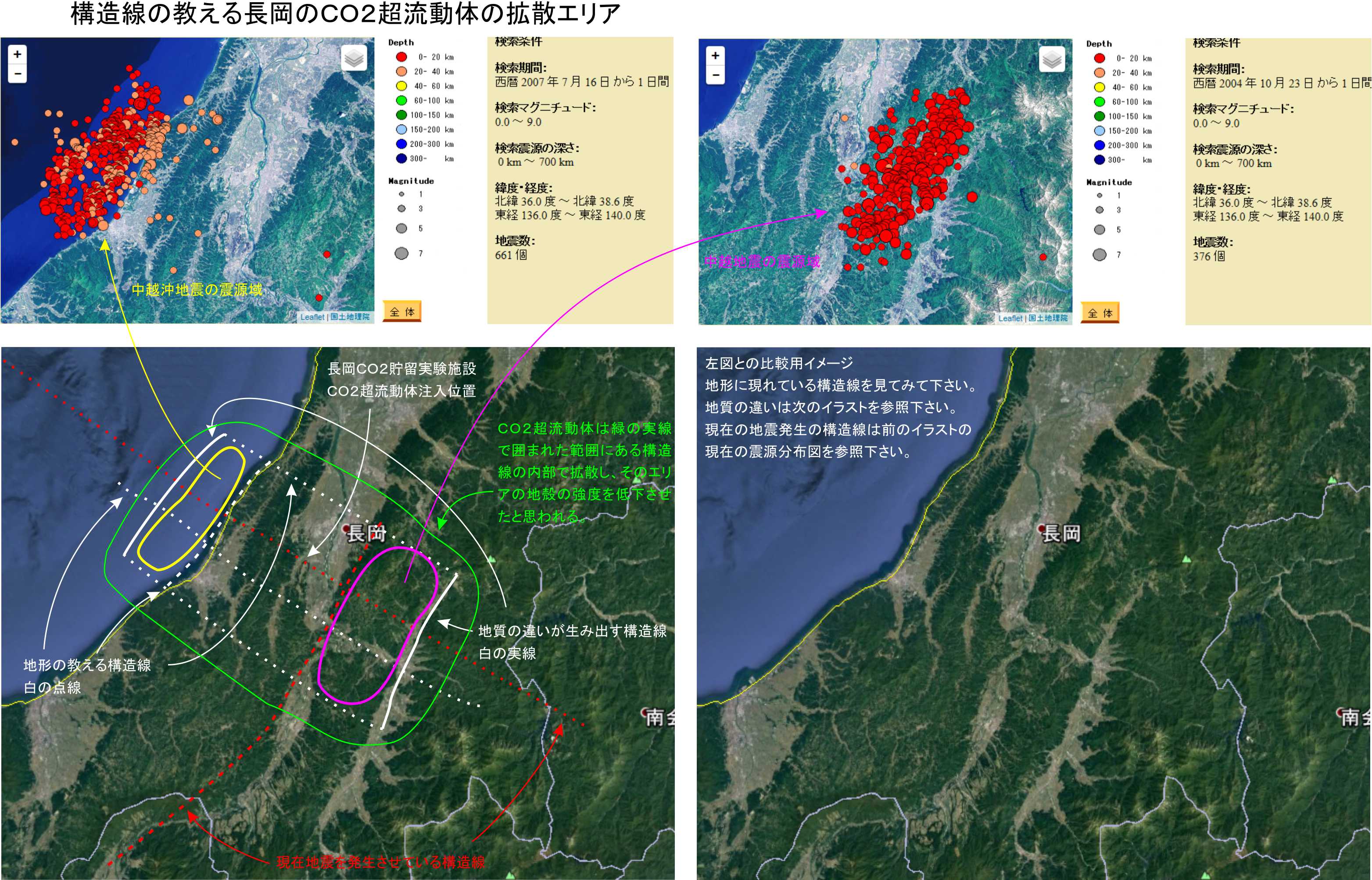

これまで長岡のCO2貯留実験施設が地下に封入しているCO2超流動体が地殻の強度を劣化させて地震につながりやすくなっている所までは説明出来ていました。これだけではどうして震源地が中越地震で約15km、中越沖地震で約22kmも離れているのかを説明する事は出来ませんでした。この部分も上下の電気の流れを計測すれば明確に出来ると考えて来ましたが、ここに来て長岡周辺に存在する構造線の存在が、この離れた地点が本震の震源地になる理由であることが明確になりました。

地震が起きる場所は一般にはランダムと言われますが、動く断層のある部分では直線上に並んだり、沈み込みのある場所では面上に並んだりしています。

2017526に向けて地震の関連情報にも注意をしており、その一環で長岡周辺に存在する構造線上の地震列を見つけることになりました。ここしばらくは1日か7日分の震源分布図を見ており1ヶ月を見ることはまれでした。気象庁のデーターベースが当てにならないこともあって思うように動けないのですが、GPSデーターに続いてこの震源分布のデーターでも、こちらへの気づきを促していたように感じられました。

またしても手のひらの上で遊ばれている状態ですが、中越と中越沖地震の発震メカニズムは分からないままでしたので、大きな進歩である事は確かです。どうやってこの様なタイミングを計れる物か大きな疑問もあるのですが、前回に引き続き今回も、重要なイベントの前に自然のデーターから進歩が得られています。まずはありがとうございます。

GPSデータとCO2超流動体との相関は、2016年の11月22日の福島沖の地震とその後のGPS変動がなければ明確に出来ない物です。今回気づいたデーターは構造線上に並ぶ過去の地震列がもう少し明確であれば見落とさなかったでしょう。

地質図を見ながら状況を考えるのは半年以上前から出来ていることであり、ここでも問題と向きあう姿勢に問題があったと明確になりました。新しく出来る様になったことを過去の問題にも向ければ良かっただけでした。その時点で位置の特定が期待出来る地震列の存在に気づけたことでしょう。

他の例も含めて繰り返し気づくのが遅くて正直情けないのですが、これを演出して導くのはさらに難しいと思える状況です。様々に足引く部分には、進歩よりもタイミングを重視せざるを得ない部分が現れている所でしょう。手がけていることが多いので、準備の出来た所から一つずつしか進めないでしょう。

2014年に311地震における微弱地震の前兆に気づいたのですが、311地震の連動メカニズムが明確に出来て、他にもたくさんの前兆のある事を知ったのは2016年でした。遺跡に組み込まれていた情報のおかげでした。そこから約一年でCO2超流動体地震の原因解明です。この先にある2049年以降の地殻変動についてはまだ疑問だらけです。一人では時間の制約が大きく、多くの人の理解と協力があってこそ先に進める部分になるのでしょう。

2017526で北朝鮮の核実験やミサイル発射が起きて、その後27、28日の前後に日本のどこかの原発付近で自然災害が起きるかは決まっていない未来です。現状伊方と柏崎刈羽原発を始めとして複数の候補が出されていますが、実際にその事象が起きるまでは待つしかない状況です。今回も先送りになっても不思議はなく、自然災害にしても他の物であるにしても何を起こそうとしているのか次第でしょう。

これまで公表していませんが、21日の日向灘の地震をキーにして呪いのサークルからの距離で発震日時を予想出来る様にされています。気づいていることのみを公表します。本来は複数の手で状況を確認して重要な部分を公表する物と考えますので、今回は外す意志であればこの情報には意味がないでしょう。当てるにしても敵に教える理由がないので混乱を避ける選択をします。

今回もイラストから説明を進めたいと思います。まずは4枚のイラストを順番に見てみて下さい。長岡周辺には不自然な直線に見える構造線が数多くあります。グーグルアースと産総研の地質Naviの画像には、この種の直線が地質の差や過去の日本列島の動きを反映している部分が現れています。

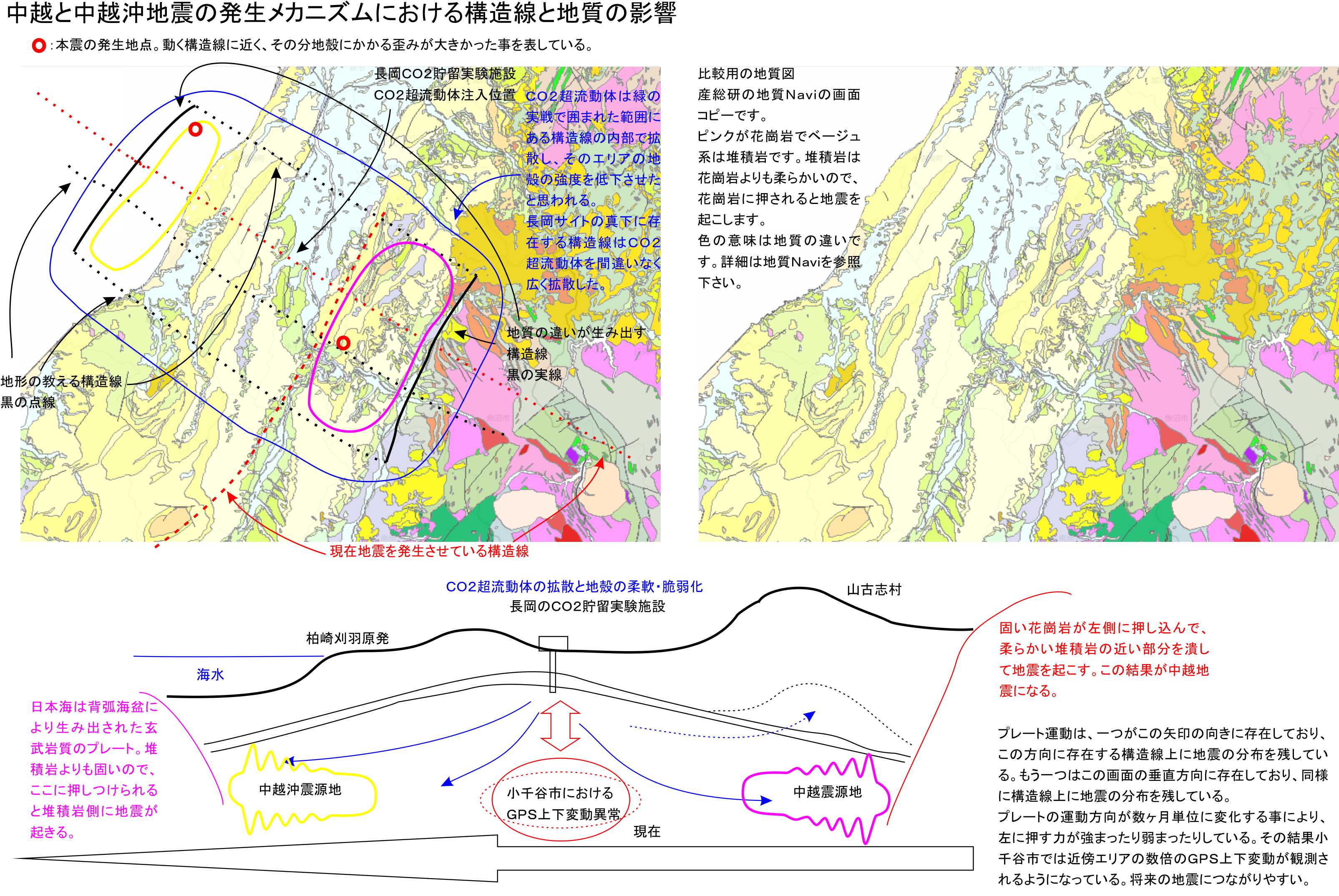

日本列島は3~2500万年くらい前から1500万年くらい前に日本海が拡大して現在の形に近付いたとされています。この時新潟付近は青森を軸にして反時計回りに回転する東北地方と、九州を軸にして時計回りに回転する西日本の中間であり、関東方向に向かってせり出して生み出された大陸です。

始めから存在していた東北部分が地質図の花崗岩で古い時代の物であり、この時以降に生まれた部分が堆積岩で出来ている長岡周辺になるのです。堆積岩ですので海底に堆積した物の地層であり、花崗岩よりも柔らかく脆い物です。

この堆積岩が伏せたお椀状になっていることを利用して、お椀の上部にCO2超流動体を貯留する実験が長岡でおこわなれている実験です。地震の起きた中越と中越沖に関連する地層断面図を推定で描いていますので、そちらも参考にしながら説明を見て下さい。

2017526の関連地震を予想する為に、日本各地の震源分布図をこれまでよりも詳細に見ていました。統計的な蓄積状況を見る必要があるので1ヶ月分の震源分布図も確認しています。

現在の気象庁のデーターベースはその内容が全くもって不十分であり、2016年4月1日以降は使える状況にありません。この整備がされることを待っています。

現状は防災科学研究所の震源分布図を利用していますが、こちらも時々重要な震源が抜けることがあるので、利用する側としては中途半端な運用である事は確かです。それでも現状の気象庁の物よりは統計的に信頼出来ると考えています。

長岡周辺の震源分布の拡大図をイラストに載せていますので参照下さい。1ヶ月分の蓄積データーです。これまで気づかなかったのですが、新潟を東北方向に横切る地震列に加えて、これに90度で佐渡島に向かう地震列の存在する事に気づきました。この気づきが過去と未来のこのエリアの、発震メカニズムを教える事につながっています。

地震列の存在は、そこに地殻の動きを伴う構造線の存在を示しています。この構造線がどの様な状況にあるのかを調べる事を促されたことになります。

構造線は中越地震と中越沖地震の双方の周辺にある物を探しました。こちらの推定する構造線をグーグルと産総研の画像に重ねて書いていますので参照下さい。

この構造線は日本列島がフィリピン海プレートと太平洋プレートに押されて動く中で、西寄りに動いたり北寄りに動いたりする方向の変化に合わせて、その向きと力の大きさによって作り出されている物です。元々日本列島が生まれた時に、その動いてきた痕が構造線になるのです。この構造線その物である部分と、その後の動きの中でプレートの固さに応じた動きと力で生まれている物があると思っています。

長岡エリアで言えば、北東向きの構造線と北西向きの構造線が複数存在し、角度は微妙にそれぞれ異なるという事になります。今動いている物が動き続けるのではなく、日本列島の押される方向に応じて、その角度に近い物が動く状況です。

長岡ではCO2貯留実験施設から大量のCO2超流動体が地下に送り込まれています。深さ1.1kmに届くトンネルにより、19Mpaと言う高い圧力で1万トンのCO2超流動体が貯留されています。上には漏れ出していないのですが、その他の方向には広く拡散している様子です。その結果が地殻の強度の劣化を招き地震につながっています。

これまで気づかなかったのですが、この構造線の真上に長岡のCO2貯留実験施設は建てられています。地震として深さ10kmより深い部分で動く場所にCO2超流動体を入れ込むのですから、当然の様にこの動く線である構造線に添って拡散したでしょう。高い圧力と元々地殻に存在しない物であるCO2は浸透圧の大きな差も持つので、この拡散をさらに助けているのです。

地殻は元々月と太陽の重力で上下に動いているので、この動きだけでも前後左右と下に拡散します。これに加えて割れ目に等しい構造線は、その動きが他の地殻部分よりも大きいので、時々地震を起こすのです。ここにCO2超流動体という潤滑剤を流し込むのですから動かない理由はないでしょう。

この状況は1995117における阪神淡路大震災の明石海峡大橋直下の断層に似ています。橋脚が断層に近い位置で設置されたことにより、海水の流入を招いて断層が滑りやすくなり、災害地震を招いているのです。元々動きのある場所なので、海水が潤滑剤となってその動きを拡大したことになるのです。

ここ長岡では状況が異なり、断層地震になる前にCO2超流動体が劣化させた地殻をエリアレベルで破壊したのが中越と中越沖地震なのでした。

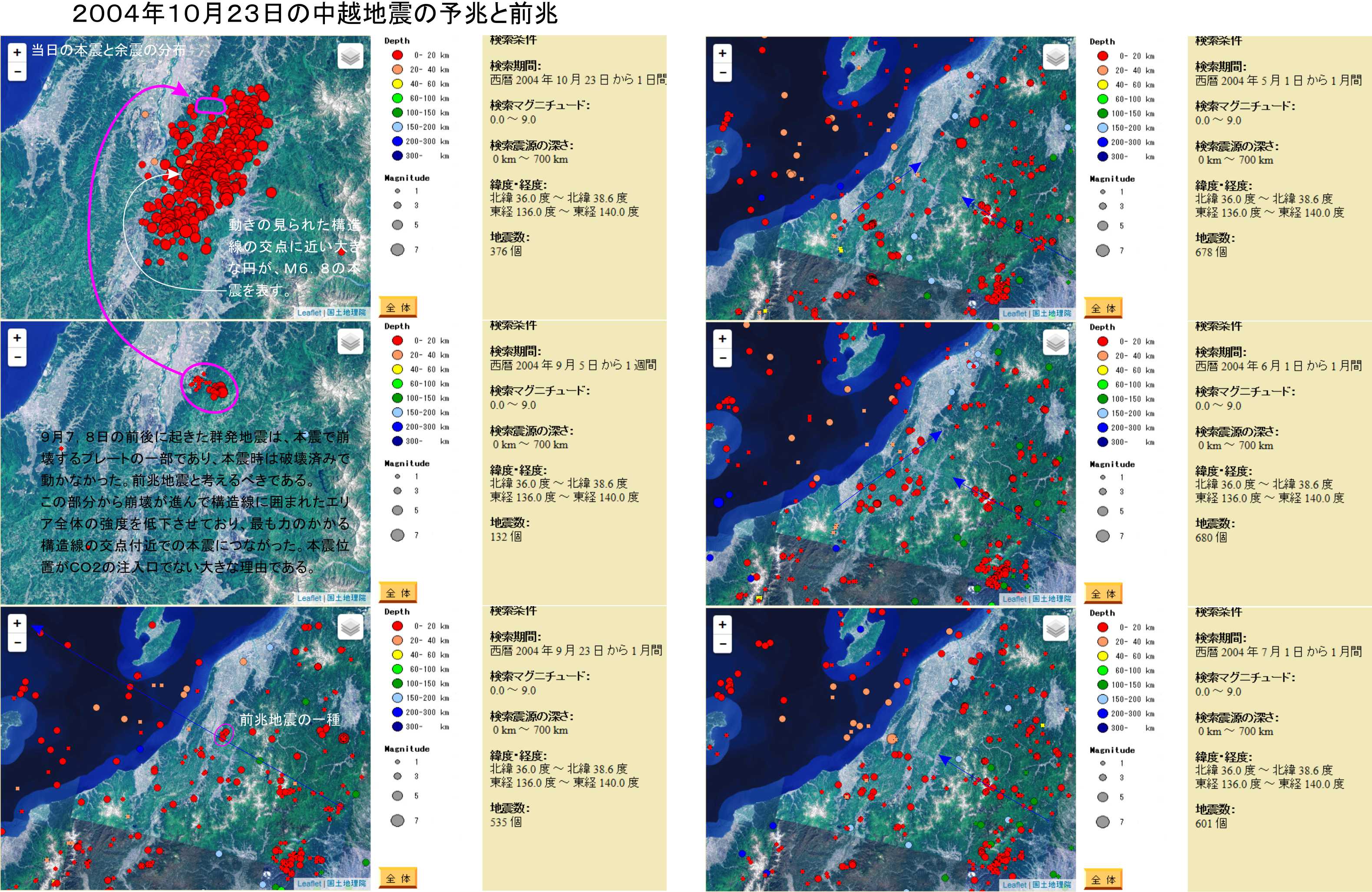

中越地震の前に1ヶ月単位で震源分付図を評価した物をイラストにしていますので参照下さい。ここでは地震の前兆現象とみられる9月7、8日の前後の群発地震と本震位置に向かう構造線上の地震列が見られています。

長岡より拡散したCO2超流動体は東南方向には花崗岩質に阻まれる魚沼までの拡散だったと思われます。その先は固さが異なるので大きな拡散は難しいと思います。下に向かう拡散次第ですが、この拡散は深さ400km以上で京都北部に向かう流れでしょう。

北と南にも拡散しておりそれぞれ構造線に阻まれています。これはCO2の圧力がここまでしか影響しないのかと思いますが、地層の隙間に入ってゆく部分が圧力に影響されることは確かです。隙間に入るよりも動く層である構造線に流れる方が優る部分がその境界になっていると思います。

西側には海がありその沖には深さが500mまで届く深い部分が存在します。海底の上側には堆積層がある事が明らかですが10kmまでの深い部分では不明瞭です。日本海が拡大した時に生まれた部分は、背弧海盆としての玄武岩質の固い地殻である可能性があります。明確な証拠はボーリングが必要ですが、現状ではこの可能性を否定することは難しいので、仮説としてここに固い物があるとしておきます。

構造線に囲まれた範囲でCO2超流動体が拡散する部分が明らかになりました。深さ10kmの地震が起きる部分、地殻の動きの明確な部分でCO2超流動体はその強度を奪っていると思います。その結果が地震になって現れたのでした。

まず中越沖地震の前兆地震です。9月7、8日の前後の群発地震の場所は本震では動いていないのです。この部分は前震時に崩壊しており、再びの崩壊を必要としなかったのです。構造線に囲まれたエリアの強度が失われており、まずこの場所が一部崩壊したのでしょう。

構造線に囲まれたエリアは長方形の広域です。この一部が強度を失うことで、全体の力のバランスが崩れて、弱い部分から全体を崩壊させる地震につながったのでしょう。

本震は構造線の交点付近で起きています。動きのある構造線には大きな力がかかっているので、その力に耐えられなくなった部分が崩壊してM6.8の本震を招いたのです。力の大きくかかる場所で、弱い部分から壊れただけという結果でした。この構造線の交点の場所が長岡の貯留実験施設ではないので、長岡が本震の場所ではないという結果です。力のかかる構造線上に本震が起きたのであり、劣化した地殻は面で崩壊を始めてしまい、構造線内に収まる不思議な形の余震域を作り上げたのでした。ここには断層地震との差が明確に現れています。線上に並ぶのではなく構造線に囲まれたエリアの強度劣化が明確な場所に、余震が集中したのでした。

プレートの動きとしては、東南から北西に押す力が大きな役割を果たしています。固い花崗岩により押されてその隣の堆積岩が強度劣化により崩壊しているのです。これが面での破壊をもたらしたもう一つの大きな理由です。ここに固さの異なる部分が存在してその場所全体が北西に押し続けるので、強度の劣化域は見逃すことなく破壊されるのでしょう。

中越地震により深さ10km前後において堆積層の南東側は崩壊し、内部の歪みを失いました。この意味は砂や土砂が横から揺さぶられて固くなるに等しい動きです。しばらくこのエリアには大きな地震は起きにくいでしょう。強度を失った結果、動ける余裕を失いその後の固さにつながります。

この続きが北西に押される状況より生まれます。今度は北西側にある固い層に、柔らかい堆積層がぶつかって崩壊するのです。この時まで約2年半でした。

CO2超流動体の拡散は続いており、柏崎刈羽原発の南西側の地殻を強度劣化させており、中越地震同様に、構造線で囲まれた面での破壊が起きたのでした。

この時に動きが大きかったのは北側の構造線であり、6月の前兆地震を起こしてから7月の本震を起こしたのでした。この構造線に力が集中し、崩壊が起きて本震になったのです。そしてこの本震が面全体の強度を失わせたので、順次面を破壊して面上の余震域を構成したのでした。

長岡のCO2貯留実験施設は柔軟な地殻に囲まれており、この時も破壊を免れたのでした。破壊は固い地殻にぶつかった北西側で起きており、構造線の動きが中越地震同様にその本震を起こしたのでした。これが理由で中越沖地震も長岡から約22km離れた震源地になったのでした。

この続きは未来になるのですが、難しい状況です。深さ10km前後の動く部分は長岡の北西側と南東側で崩壊しています。その結果で一時的に強度を失いますが、その後は歪みがない分固くなるのです。柔らかいのは中央の長岡付近の破壊を免れた部分です。

柔らかいのでGPS変動が上下に現れているとも言えるはずです。冒頭に書いた5月11日のGPSの記事の通りです。

現状地震列が現れているのは柏崎刈羽原発と長岡のCO2貯留実験施設を通る構造線です。この構造線への動きが大きければこの線上のどこかで本震が起きてもおかしくないでしょう。その時期がいつになるかの問題ですし、CO2超流動体が北東と南西に流出が大きければ、その方向でも地殻強度の崩壊による地震が起きるでしょう。

これ以外にも20km程度など、もう少し深い部分での地震にも発生のリスクがあるはずです。これは地下の状況次第なので、こちらには予測する為の情報がありません。現状この深さの地震が少ないと思えるので、深さを変えた地震には可能性が低いと思いますが、ここまで進むと自然が何を見せたいのか次第でもあるでしょう。

柏崎刈羽原発付近に地震を起こす事は可能ですが、その場合やはり御嶽山と那須岳、必要に応じて日光のマグマ溜まりも協力し、構造線を動かしての地震になるでしょう。断層型でも良いのです。前二つの地震とは状況が異なるので、長岡の真下の構造線を深い部分まで動かして断層型の地震に出来るでしょう。こうなると誰にもこの地震の原因が明らかになり、その結果でここに書いた中越と中越沖の地震の原因が明確になる流れを生み出せるでしょう。CO2超流動体が潤滑剤となって構造線を断層のように動かし、長岡から柏崎刈羽原発付近までを動かせるのです。状況は1995117の阪神淡路大震災と類似した物になるのです。

自然がどの様な選択をするのかは分かりません。他の再稼働中の原発を損傷して臨界事故になれば、このエリアの愚かさにも光が当たるでしょう。柏崎刈羽原発では保管中の燃料棒からの放射能漏れという事故と、原発が地震には耐えられないという結果を出すことになるのですが、この自然災害までを起こすかどうかは彼ら次第です。

5月25日の18時半の現状で、善の側は解析が必要な地震を起こしていません。偽善の側もM5.8止まりであり、思うようには動けていないのかも知れません。

明日以降がどの様に動くのかこちらにも分かりません。28日くらいまでは津波と地震の双方に注意が必要でしょう。日本の原発周辺には注意を向けて頂けますようにお願いします。どこかに動きがあった場合、東なら西、西なら東にも注意が必要であり、28日以降にも災害が続く可能性があります。この点にも注意をお願いします。この場合地震分布にも前兆が現れる可能性があり、地の声の情報としてここに載せる予定です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン