偽善と善の望む地殻変動の計画について3/5

3)500万年前に起きた地殻変動とその関連科学・太陽の伴星の影響

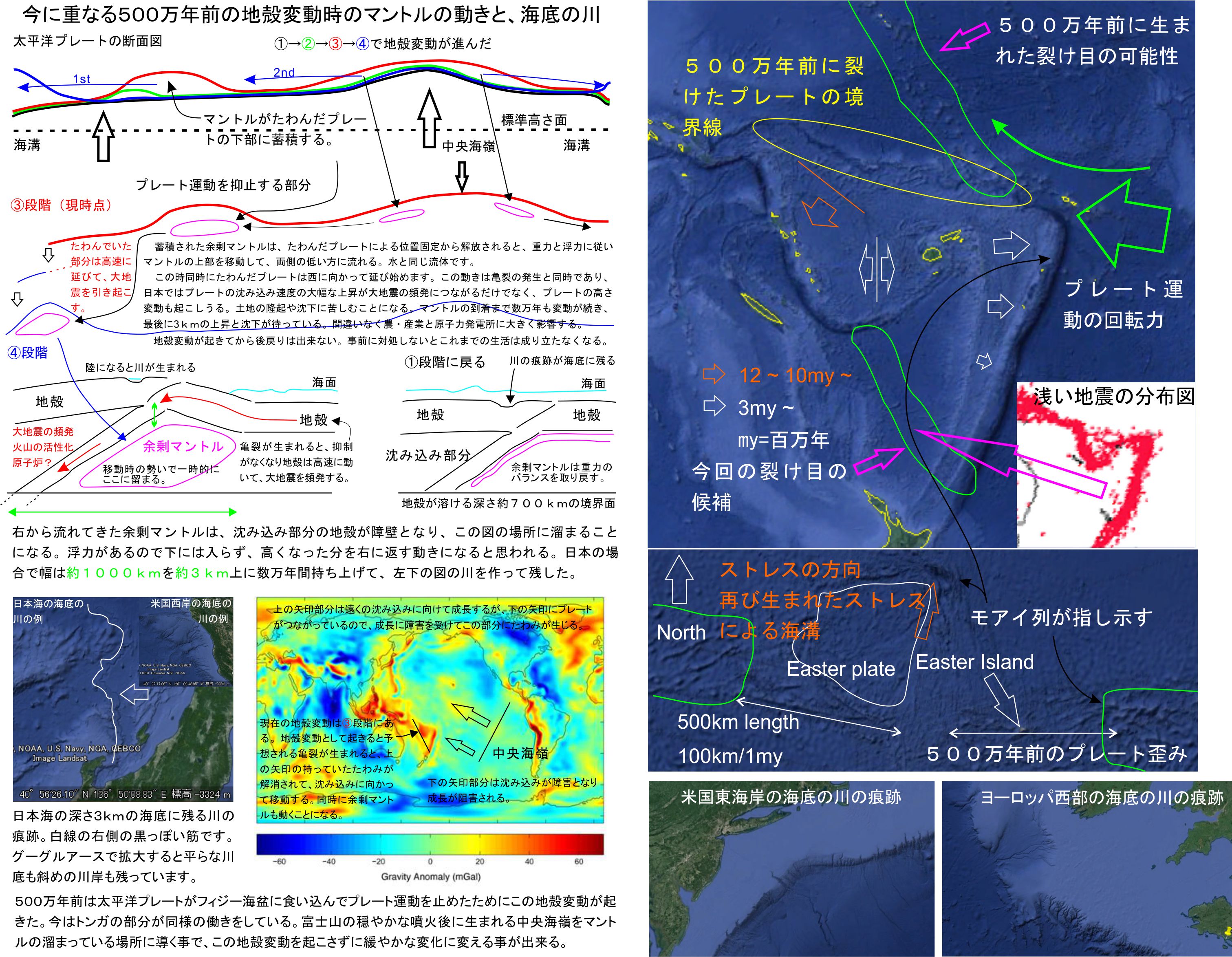

地殻変動のリスクの存在は、大陸に刻まれた構造線と海底に残されている川の痕跡に現れています。構造線は大地の裂け目、割れ目のたぐいです。

現在の地球科学の理論はプレートテクトニクスに代表されていますが、この理論では説明が出来ない物が現実にはたくさんあるのです。

現代科学に都合の悪い情報は本になりにくいのでその存在を知らなかったのですが、こういった事にも誠実に対応する科学者が少数ながら存在していました。

彼らの残した情報がギュヨーと呼ばれる海山の情報です。直径数キロの島が海に沈んでいるのですが、その先端が波に洗われて平らに削れている物です。

このギュヨーの高さが問題を提起しています。海山の生まれた場所から離れるに従って沈んでゆくというのが現代科学の説明ですが、これに当てはまらない物がたくさん存在するのです。ギュヨーは海底面の高さが理論以上に変動するという現実を表しているのです。

これに似た話が海底に残る川の痕跡です。これはグーグルアースで探すと誰にも分かる簡単な物であり、米国の西海岸とヨーロッパの西側の物は分かりやすい物になっています。

日本にも影響のある話です。日本海の約3kmの深さの所に富山湾から佐渡島の西側を通って長い川の痕跡が北に向かって残されています。川岸の斜面も川底の平らな部分もきれいに残されており、普通に見れば川以外の何物にも見えないでしょう。

地殻変動に関連してこの部分に川が出来た時、同時にマリアナトラフの西側にも川が出来ています。こちらは深さ4kmの位置になります。

何故この様な場所に川が出来るのか今の科学では説明出来ないので、証拠その物から無視されているのです。これは誰が見ても分かる情けない姿です。

ギュヨーという海山は専門家にしか分からない話ですが、川の痕跡は一般の人がグーグルアースを見ると分かる物になります。今までは説明出来ないので無視されてきた物になりますがこの意味が伝わる時、はたして隠しきれる物か現在の科学が問われるのです。

論文に添付のイラストを日本語にしました。一部英語が残っていますがご容赦下さい。ハワイの南側に不自然な形でマントルが蓄積されています。これをグーグルアースで見ると2000kmx3000kmもの広さがピークで700mほど盛り上がっています。

科学としては海底で最も高い部分は中央海嶺というプレートの生まれる部分になっています。このハワイの南側のマントル蓄積部分はここから離れた場所にあるのです。

ここにプレートの山が出来る理由はトンガ・ケルマディック海溝によりプレートの成長が阻害されている事です。本来は日本に向かってプレートが延びるはずなのですが、延びたくてもここの沈み込みに捕まるので、沈み込みの北側が日本に向けて延びられないのです。沈み込み速度より早い成長部分が、たわみを生み出してマントルを蓄積しているのです。

これは現在の様子ですが、約500万年前にも同様のことが起きており、この時はフィジー海盆が約500万年分のプレートの成長を阻害していました。

当時はこのプレートが裂ける形で太平洋プレートに激変と呼べる回転運動を伴う変化が起きて、プレートの下に蓄積されたマントルが解放されたのです。

プレートの切断部分は、添付イラストからその状況が分かると思います。これだけのプレートを引きちぎるだけの力が、盛り上がったマントルの生み出す重力に存在しているのです。

解放されたマントルは水平方向に広がります。当然プレートの伸びる方向が動きやすいので、当時は東アジア、マリアナ、日本と反対側の南アメリカに届きました。この時に押し寄せるマントルはプレートの沈み込み帯に止められる形になります。深さ700kmもあるプレートの壁にマントルが衝突して、その壁ごと全てを押し進むのです。

マリアナや日本はこの押しの影響で3~4kmも万年単位で押し上げられているのです。信じられないという方も多くなると思いますが、川の痕跡は今もそこにあるのであり、科学者が説明出来なくて避けて通る現実です。

押し寄せるマントルはkm単位にプレートをも動かします。この動きで大地も割れてしまう部分がたくさん出るのです。この割れ方もマントルの動きと、インド側から押されている東アジアの状況を反映した物になっており、マントルの移動が大きく影響した証拠になるのです。構造線の発生がチベットの上昇のきっかけになるなど他の地質上の証拠にも合致しています。

これらは当時起きたと思われる、今の私たちには考えられないレベルの天変地異だったのです。

私たちの問題は再びこの大きな変化が起きるべくマントルの蓄積が進むだけでなく、次の裂け目の候補の部分に、裂け目の発生を予告する地震が起き始めていることになります。添付のデーターは気象庁の物(1990~2000年)であり、普通に信頼出来る物です。

遺跡はこの事実を指摘しており、AD4160年という期限まで提示しています。さすがに単純には受け入れられない話になると思いますが、彼らの進んだ科学にとってはこのレベルは簡単に理解出来る物だったのでしょう。

こちらは地震予知をするために地球科学の本も読んで理解しています。その関連で太平洋プレートにこの問題が起きており、ここに説明したことを理解していましたが、発生時期を予想することはまだ出来ないのです。

天文学と地球科学が電磁気的影響を無視しているので、地球のマントルとプレートのシミュレーションが正しい物にならないのです。ここを直すと時期が予想出来るように進歩出来る部分なのです。もちろん川を刻んだ3~4kmの上昇変動も明らかになります。

そして、上昇変動が数万年遅れて起きる事も明らかになりますが、裂け目の発生後は地球全体の地殻変動が加速し、地震と噴火の影響が考えられないレベルに大きくなるのです。

伴星接近に際しては、地殻変動もその電流により加速します。この時点でのリスクは大きな物になるのであり、電磁気と向き合う地球科学を進めないと私たちはまだその状況の予想さえ科学することが出来ないのです。個人的には地殻変動を起こしうる影響であり対策が必要と考えています。

これが彼ら利益を求める主観的な科学者と政治のせいで、問題に正面から向き合えない現時点の大きなマイナスです。この地殻変動には中央海嶺の誕生で遺跡の残した対策も出来るのに、検討さえ出来ないのです。

60カ所以上の善の側の遺跡は地殻変動に向き合おうとしていますが、偽善の側の14カ所の遺跡はこの問題を隠そうとしており、今の一部の科学者と同じなのです。地殻変動の混乱時に恐怖で人々をこれまで以上に支配したいのでしょう。地球の総人口が大きく減るレベルです。そしてこの状況を伝えることが、彼らがその14カ所の流れを汲む存在である事を明確にする事になる様です。

簡単に想像出来ることですが、地球の広範囲に大地震と大津波の地殻変動が起きる時、この影響で多くの原子炉が損傷し放射能を大量に放出することになるでしょう。地球に放射能が満ちる様になれば安全な暮らしなどなくなるのであり、厳しい生存競争が引き起こされるでしょう。

寒冷化の影響も受けて人口は激減し放射能の影響で遺伝子の劣化が起きるところまでゆくでしょう。様々な差別も含めて恐怖で支配を望むごく少数の権力者にとって、その支配に適した環境になるでしょう。今のままではこの様な未来になりかねないのが現実であると知って欲しいのです。

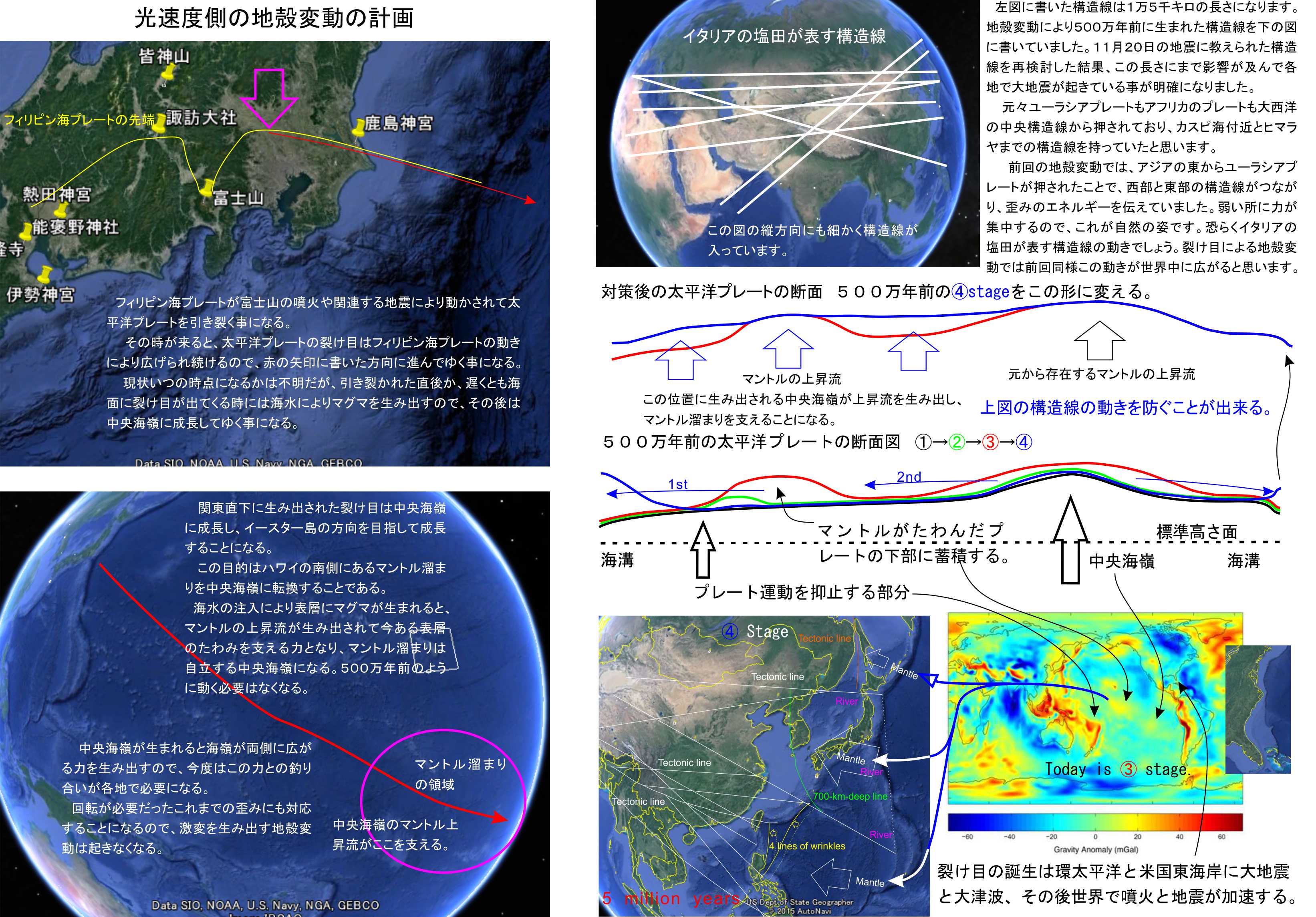

遺跡は地殻変動に対して解決策も伝えています。日本の富士山の噴火から生まれる中央海嶺をイースター島方面まで成長させて、マントルのエネルギーを中央海嶺に変える事です。彼らは5万年ほど富士の噴火を待っていたようです。

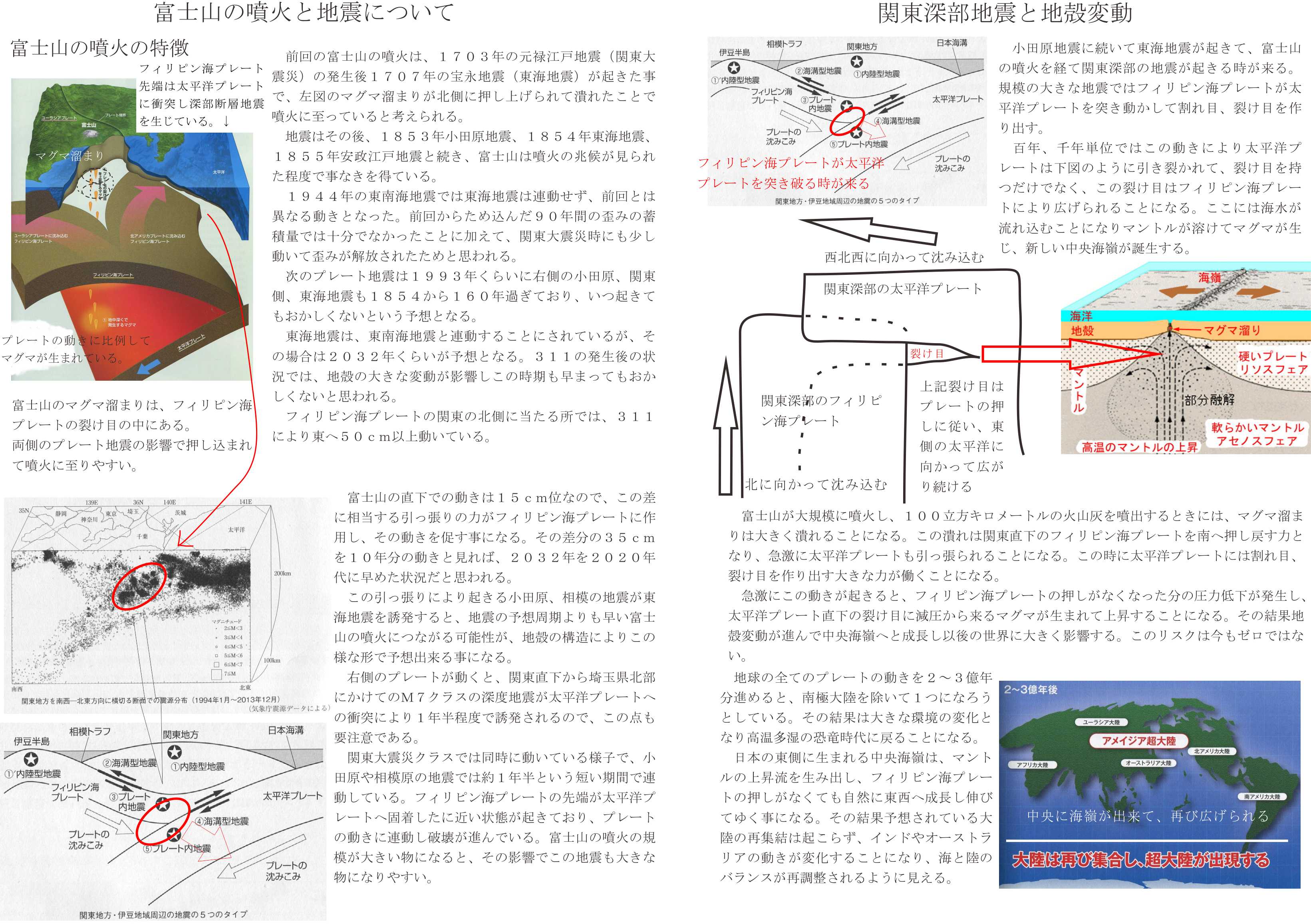

1万年ほど前から富士山の噴火の様式が変化しており、東京直下において噴火に影響しているフィリピン海プレートが太平洋プレートに衝突し裂け目を生み出す準備が出来ている様です。この裂け目が中央海嶺となりハワイの方向に成長してゆく事が期待されています。人工地震の技術も利用して導く事になるでしょう。イラストを参照下さい。

屋久島の遺跡は2015~49年の富士山の噴火のリスクを伝えています。この後2049~75年は伴星接近による地殻変動のリスクに重なります。恐らく2015~2075の中で噴火から中央海嶺の誕生にまで至ることになるのではないかと思います。

富士山の噴火はマグマ流出型の穏やかな物になるよりも、火山灰型の大爆発になる可能性が高まっています。この点にも配慮することを遺跡は促しています。中央海嶺誕生時の被害対策が出来るまでの先延ばしと、出来るだけ被害が少なくてすむ様にマグマの中の火山ガスを抜くなどの対策が必要でしょう。

AD4160年までにハワイの南側に中央海嶺を成長させてゆく必要があるので、富士山の噴火も含めてこれより先に延ばせるかはこの先の科学が考えることになると思います。

イースター島のモアイ列の教える地殻変動のリスクは、中央海嶺の誕生により穏やかな変化に変える事が出来るのです。

中央海嶺がハワイの南側まで届く時、太平洋プレートの回転による大地震も大津波も発生する事はないでしょう。溜まったエネルギーが中央海嶺に代わるので、放出の必要がほとんどなくなるのです。

中央海嶺の誕生により新たな動きがプレートに生まれます。新しい変化ですので、これまで地震の起きなかった場所で地震が起きる様に変化する事もあると思います。この動きは海底面を動かし、これまでとは海面の高さの変わる場所が出てくるでしょう。ただ、この変化は穏やかな物であって私たちが対処しながら生活を変えて行けるレベルになるでしょう。

善の側はハワイの南にあるマントル溜まりまで日本で生み出す中央海嶺を延ばして行くことを考えています。中央海嶺をイースター島付近まで伸ばして現在の中央海嶺につなぐ事で、マントル溜まりをそのまま中央海嶺に変えて地殻が激しく上下する激変を伴う地殻変動を避けることを目指しています。

善の側の目指す中央海嶺の誕生は、富士山の噴火に関連して起きるプレート変動の先にある物です。

偽善の側が引き起こそうとしている地殻変動は、ニュージーランドの北側にある裂け目の候補地を動かして、その場所からバヌアツまでのプレートの裂け目を作ることです。

次の章でこの具体的な方法について説明します。彼らは非常に複雑な方法で裂け目を生み出そうとしています。ここではその説明の前に必要になる科学の説明をしたいと思います。主に以下の5つが使われています。

1)マグマ溜まりが遠方に地震を起こす

2)構造線が遠方に地震を起こす

3)中央構造線の生み出すプレート運動が遠方に地震を起こす

4)人工池や湖により電流経路を作り出して地震を起こす

5)地球の反対側を動かす地震を起こす

この中で1)のマグマ溜まりが遠方に地震を起こす例は、富士山が台湾に地震を起こす所で見ています。マグマ溜まりの動きとプレート運動の組み合わせですが、約2000km先までM7以上の地震を起こすエネルギーを運べているのが現実です。

2)の構造線が地震を遠方に起こす例は、熊本地震とミャンマー地震がその例です。ミャンマー地震はプレート運動を主に利用していますが、約4000kmに近い距離にも関わらず熊本地震の発震に影響しています。熊本地震は台湾地震を起こす上で、約800km分の中央構造線を動かした例になります。

熊本地震の近傍では、九州においてマグマ溜まりへの連鎖地震を起こしており、構造線がエネルギーを運べる例になっています。大きな地震の例になってはいませんが、構造線を遠方まで動かせること、離れた位置に地震を起こせる例になっています。

残る3つについてはこれから説明したいと思います。

中央構造線の生み出すプレート運動ですが、こちらの考えているプレート運動の科学を一通り簡単に説明してから、その地震への利用を説明したいと思います。詳細は公表する論文によりますので、専門家には物足りない説明かも知れませんが詳細を書くと長くなるのでご容赦下さい。

500万年前の地殻変動の証拠としては無視されている海底に残る川の証拠ですが、海底に残るもう一種類の川の証拠が存在します。北アメリカ大陸の西側にある深さ約3kmの川の証拠です。

こちらはマントルの対流が熱対流ではなく、海水の供給による上昇運動と、その補流である事を明確にしているのです。中央海嶺には大きな力があり、これまでマントルの対流と考えられていた物は、大半が中央海嶺の上昇力とその関連のマントルの力だったのです。

熱対流派のプレートテクトニクスが見ないことにしているのがこれらの川の証拠です。海底面の変動が説明出来ないのでこの状態にある情けない姿です。地震予知と同じく太陽から地球に流れている電流の効果を無視している大きなツケでもあるのです。

米国西海岸では3千万年前に太平洋プレートの東側に存在した中央海嶺が、北米プレートの下に沈み込み消滅しました。この変化がホットスポットを生み出しています。

中央海嶺で海水により溶け出すマントルは海水の供給がなくなるとマグマを生産することが出来なくなります。すると下からわき上がってくるマントルはマグマになって向きを変えて左右に広がってゆく事が出来なくなるのです。

その結果中央海嶺を形成することが出来なくなります。マントルには慣性的な性質があるので水の供給が止まっても深い部分のマントルには影響もあるはずがなく、すぐには止まれないのです。その結果プレートを3km持ち上げてそれまで海底だったところを陸にしてしまうのです。この3kmというのは現在の海底を見る時、深い場所と中央海嶺の高さの差が2~3kmありますので、この力の大きさには説得力があります。左右に広がる時は大陸を動かすレベルでしょう。

この時マントルの勢いのある部分は、漏斗状になっています。この漏斗の中身が数十万年かけて盛り上がり3km高くなった後、落ちてくるのです。その時は漏斗の中心に向けて中身が集中しますので、漏斗の表面を3km持ち上げると下では漏斗の面積比の分だけ何倍も下までマントルを突き動かすのです。

慣性的な物とは中央海嶺下に残されたマントルの上昇を生み出してきた圧力分布と、海水により冷やされてきた領域の下で地電流が流れ続け、温度分布と電気泳動により形成された電流通路の影響です。上昇流を生み出し続けるでしょう。

漏斗の半径を海底の川の到達域とすると200kmは存在します。中央海嶺方向は、となりのホットスポットまでの距離を利用すると長さ100km程度になります。

下に突入したマントルは、コア表面のD層を大きく損傷するのです。イエローストーンの初期の地表のホットスポットの大きさは20x40km程度です。コア上の穴の大きさが反映されると仮定すれば、50倍の動きが深さ方向に生まれ150kmになります。熱絶縁性のあるD層の厚みに穴を作るでしょう。

このD層の穴はそのまましばらく残ります。温度の高い液体がコアですので、ここに突入したマントルは溶けて消えてしまいますが、D層に空いた穴から熱をマントルに渡すようになります。これがホットスポットを形成することになる原因です。

漏斗部分には活動初期において上下の力学的振動が残る可能性があり、この振動が地表に現れるホットスポットの始まりが線にならない理由かも知れません。そして一連の動きはマントルの熱対流では起きない反応です。

メキシコの西部にあるカリフォルニア湾の北部に、ピナケイトと言う名前の火口群があります。ここはこちらの立場では生まれたばかりのホットスポットです。生まれる前には約3kmほど地殻を持ち上げており、カリフォルニア半島の南端にはこの深さに川の痕跡が残されています。この場所は生まれたばかりであり、上下運動の証拠である沈んだ時の証拠も残されていました。

後で説明するメキシコのサンタ・マリアの丘の周辺を調べている時に、テーブルマウンテンを見つけることになりました。イラストを添付しますので確認下さい。山の形が上側を水平に削られてしまった形をしています。サンタ・マリアの丘の西側の29798の点がこの山中にありこの山の存在を遺跡に教えられることになりました。

この山は一度海に沈んで作られた物です。2kmほどを数万年間海中で過ごしている間に上側が波に削り取られてしまったことを表しているのです。この周辺を調べると2km前後の位置に削られた痕跡のない火山も存在します。火山として後から生まれた物であるのでしょう。さらに北側を調べると高さの多少異なるテーブルマウンテンが存在しており、かなりの広域にわたって地殻が上下したことを表していました。

科学が無視したい現実の証拠です。

動きの非常に遅いマントルに比べてその抵抗値に比例して流れる電流は、量は少なくても迅速な熱交換作用を持っています。マントルが熱的対流を起こすよりも早いでしょう。この効果は検討されるべきであり、上下方向の熱対流は起きにくく上昇流と沈み込み部分に見合った流体の補流のレベルが優勢と思われます。

ホットスポットはD層の形状が修復される状況に合わせて、ゆっくりと形を変えて大きくなります。発生するエネルギーは小さくなって大陸地殻を貫くことは出来なくなるようです。

これは流体のコアが、D層の形状の出っ張った部分を削り取ることと、コアとマントルの熱平衡が釣り合って再びD層を形成するまでの変化です。D層に穴を開けたホットスポットもゆっくりですがコアの流体に沿って南東方向に移動している様です。

この種のホットスポットは山脈を削り取って平らにしてしまうほど活動的です。この目で他の部分を見ると、カナダにはもっと多くの不自然な場所があることが分かるのです。

イラストにはカナダ、メキシコ、日本の例と、ハワイの物の始まり部分を載せています。

カリフォルニア湾は今の時点で消滅中の中央海嶺の動きを表しているのです。ホットスポットも生み出しています。良く見ると中央海嶺の消えかけの部分が海底に見えており中央海嶺は20km位まで小さくされています。ここでは北側が陸に飲み込まれて動けなくなるので、南側が動いて中央海嶺を時計回りに回しています。その途中の状況が現在の構造線に残されています。東西に走る構造線が次第に時計回りに回転させられているのが分かると思います。向きが揃った所で陸になり最後はサン・アンドレアス断層のように左右のずれを生み出すプレート境界になるのでしょう。

ここにたくさんの構造線が残されており、それぞれが中央海嶺の折れ曲がった部分に対応していることが分かると思います。

プレートを押す力の大きさは、大陸をこの様に切断出来るほどの力であり、大陸をも動かせるでしょう。プレートテクトニクスにつながった大陸移動説ですが、アフリカと南アメリカの大陸をつなげてみると、そこに想定出来る中央海嶺により押し出された構造線が残されています。熱の対流ではなく中央海嶺の押しの力がこの動きを支えていると見る事が出来るでしょう。インドの例も載せておきます。

こういった構造線が出来る程の動きです。この誕生時には大地震が起きた事は簡単に想像出来ると思いますし、その成長の過程でも押される事による動きが構造線上でずれとして地震になる部分も分かりやすいと思います。

中央海嶺の押す力の源泉は、月と太陽による地球の変形運動だと理解しています。地球は月に引かれると地殻が50cm位上がると言われています。日々上下運動をすることになるのですが、この時にその表面は50km当たり38mmほど伸びる計算になります。

中央海嶺の幅は25~50km位とのことです。ここが月に引き寄せられる時に約38mm伸びるのです。するとミクロン単位かも知れませんしcm単位かも知れませんが各地に隙間が出来るでしょう。引っ張るのは月の引力であり強大な力です。恐らくこうなるでしょう。中央海嶺の下部にはマグマがあるのであり、その表層は冷えて固まる所の地殻です。引っ張れば割れて当然です。そして海水も流入するのでこの割れ目の奥にあるマグマがさらに固まることになるでしょう。再び下に下がる時に、この部分が邪魔をして元の長さには戻れずに長くなるのです。

太平洋プレートの成長速度は日本エリアでの計測で年80mmもあります。一日換算で0.2mmです。この量を固化することで生み出すとすれば、38mmが38.2mmになる計算です。この部分を動かすのは月の引力ですから、非常に大きな力で下に押し下げられるのであり、自分の重さが引力の影響を受けて動ける方向である成長方向へ地殻を動かすのです。実際に計算してみて驚きましたが、大きな誤差なく実現可能に見える数値でした。大きく動き始めるとマントルにも地殻を引きずる力が生まれますのでこの説明の力が全てではありませんが、主要な部分でこの働きが作用していると思われます。

中央海嶺はその成長方向が変化する時に細かく細分化して小さくなります。20km単位くらいまで小さくなって、プレートが直線ではなく曲がる部分に対応しています。これは成長の方向を変える時に起きる自然現象ですが、おおよそ20km以下になると中央海嶺を探すことが出来なくなります。この意味こそ大陸プレートを押す力を生み出す限界サイズでしょう。ある程度の大きさで月の引力の影響を受けないと大陸プレートを押して割ってゆく事が出来なくなるのです。

反対に長い部分では500kmとかになります。こうなると押す力も強くなり成長速度も速くなっていると思われます。熱対流では説明出来ない部分です。

あとは沈み込む部分ですが、日本の東北地方がその例になります。世界的にも沈み込み地帯は手前に重力異常地帯を持っており、ここにマントルの上昇流を仮定出来ます。その内容を説明します。

中央海嶺では上昇するマントルに押されて全体が3km前後も持ち上がります。その後このマントルは遙か彼方の沈み込み帯まで何千キロも動くのではなく、大半は近傍で回収されてほんの一部が表層の地殻に引きずられて動いてゆくだけだと思われます。

地殻は立体ですので、これを沈み込み帯で地下に押し込めば、その分の体積の釣り合いが必要になり、重力のバランスを取る事になります。

この沈み込み帯の手前にはマントルの上昇を思わせる重力異常が計測されています。これだけなら意味不明なのですが、東北地方ではこのエリアにはマグマ溜まりの地震がほとんど起きないという現実があります。ここにマグマ溜まりの動きを止める動きが存在するのであり、それこそ流体の補流としてのマントルの上昇です。地殻が飲み込まれてゆく分をここに上昇流として体積と重力のバランスを取っていると考えられるのです。

中央海嶺につながる構造線は、そのつながる中央海嶺の大きさに比例した力で動きます。大きければ早く小さければ遅いでしょう。ここに生まれている成長速度の違いは構造線にずれを生み出します。このずれは歪みとして存在しており時々地震として解放されることになるのです。中央海嶺から遠く離れていても、構造線によって直接つながっていれば、非常に大きな陸を動かす力がかかっているのです。構造線の抵抗と押す力のバランスで成り立つ地殻の安定が実際の現実なのです。これを乱せば大きな地震になるでしょう。

続いて、人工池や湖により電流経路を作り出して地震を起こす科学です。これは実際に大地震が起きる時に発光現象が目撃されることでも明確です。電気の流れが大きな地震に結びついているのですが、電磁気を検討しないことが理由で地震との関係が明確にならないのです。

地球レベルの電磁気の話からにします。太陽の伴星の影響の説明です。

近日点である2062年の伴星の位置は12月21日の太陽の対蹠点です。

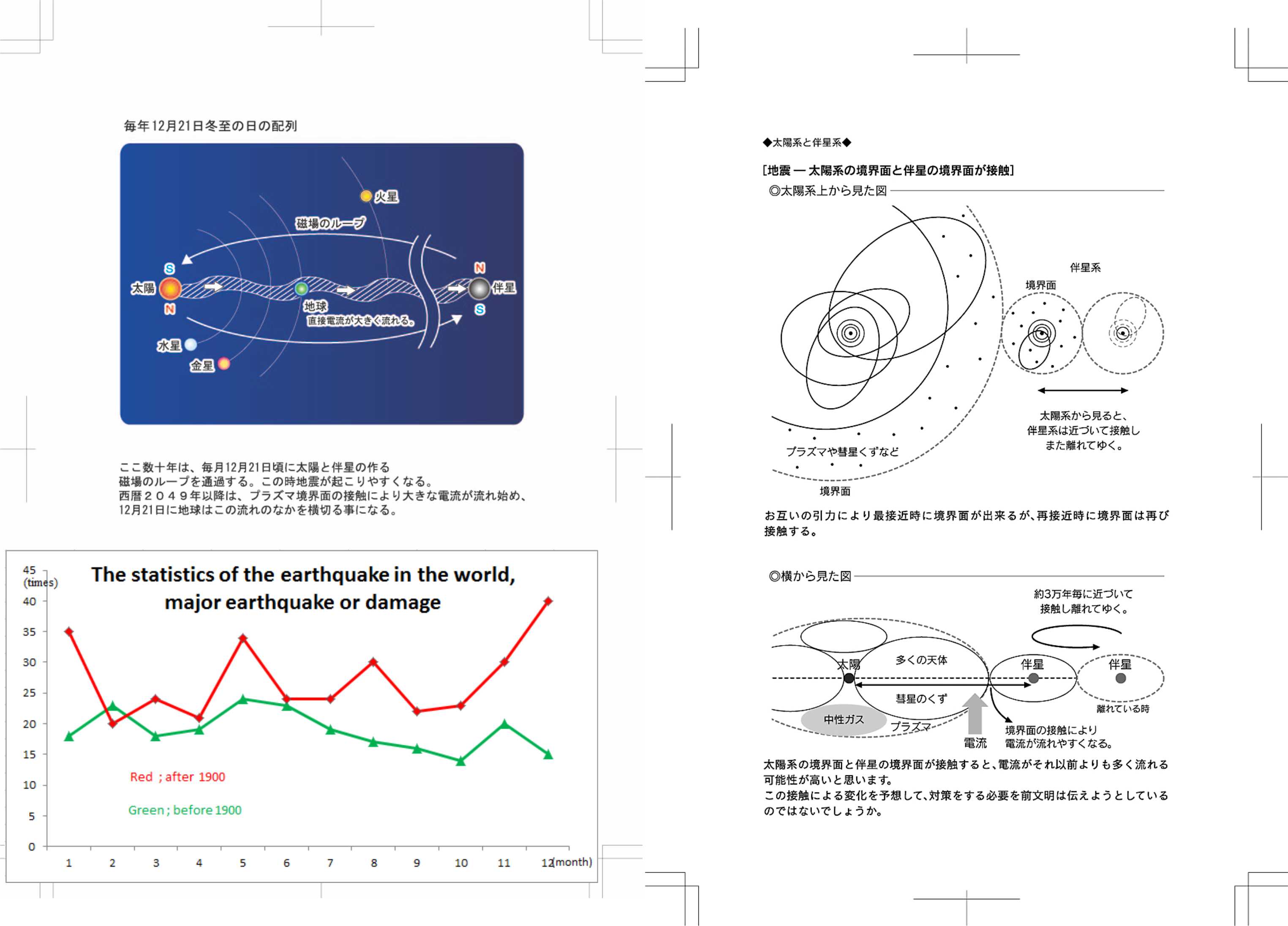

伴星の存在証拠は、大地震の統計評価から得られる12月、1月への集中と、その影響が1900年代以降である事です。12月は平均値の1.46倍でした。統計データーをイラストに示します。理科年表のデーターからのグラフです。

伴星の磁場は太陽の磁場と結合しループを作ります。地球がこのループの中を通る時、フレミングの法則に従いコア内部の環電流が力を受けます。

木星の影響を考えてこの状況を明確にします。木星は強い磁場を持つので直接地球に影響することと、伴星磁場を磁石として太陽に中継する中で地球に影響することが出来ます。衝の時に地球は太陽に向かう一様磁場の中をよぎることになるのです。この2種類とも木星が衝の位置にある時に働く力になり、区別が難しくなります。

木星の影響は磁場が既知なので加わる力は7.48×10^7Nになります。木星と太陽のループを通過する1ヶ月間は、1900年以降他の月よりも1.22倍に大地震の発生率は上昇しています。

木星の影響と比較する事で12月と1月の間の位置に伴星の磁力の中心があり、12月と1月に影響していると考える事が出来ます。

1900年以前のデーターには、この時期の地震のピークは存在していません。理由は太陽系のプラズマ密度の濃いエッジと伴星系のプラズマ密度の濃いエッジが接触を始めたことにあるのではないかと思います。近日点と遠日点の差が144天文単位で、この変化によりプラズマ密度の濃いエッジが接触を始め、透磁率(磁力の伝わり易さ)の上昇が磁場の作用を強めたと推定します。遺跡が1912年という時期から伴星情報を残しているのは、この現実を伝えるためだと思っています。

結局の所、これまでの科学は木星の磁場で地球内部の地磁気を生み出す電流がフレミングの作用で力を受ける部分を考えてこなかっただけなのです。恐らく単純にこれだけです。

地磁気を生み出している地球のコアの電流が、地球外部の電磁場と作用するのであれば、その影響がコア以外にも流れ出すのは電気的には止められない自然現象です。マントルも地殻にさえも電流は流れるのであり、絶縁体でないことは明確な現実です。

すると電気の流れやすい場所とそうでない場所が存在する事に気づきます。マグマのような流体になっている場所は電気が流れやすいですし、恐らく中央海嶺の上昇流になっている部分も動きがある分電気抵抗が低く、電流を流しやすいでしょう。

反対側の沈み込み帯は、海水を地球深くに取り込んでゆく事になるので、この部分の電流も流れやすいでしょう。その結果が大地震につながっているかもしれません。

日々の動きで重要なのは、地球が息をするように電気を吸ったり吐いたりしていることに注意を向けることです。太陽からフレアと呼ばれるガスが届くと地球には磁気嵐が引き起こされます。この磁気嵐により地磁気は乱されて、その分の変化がコアの電流に生じるのです。プラスになったりマイナスになったりしていると思います。

311地震を大きな物にした一つが、太陽で発生したXフレアと呼ばれる大規模ガス爆発です。地球にフレアの影響が届き地電流が流れ始めて数時間後に地震が起きています。この本震の前までにM7の前震が起きていましたが、ここまでの大きさには成長出来ませんでした。そこにこのフレアによる電流が加わり、マグマ溜まりの押しだけでなく全体を動かす電流による地殻の破壊が起きたのです。電気の流れが破壊を大きくしたと考えて下さい。電気刺激により破壊の規模が大きくなってしまったと言えるのです。

大地震に必ずこの電流の流れが必要なわけではありません。電気が流れる方が動きやすいという事であり、経験上7割くらいはこの条件を満たして大地震になりますが、そうでないケースもあります。後から遅れて地震になるイメージです。

日本では1995年の兵庫県南部地震でも発光現象は確認されています。最近でも11月13日のニュージーランドのM7.8の地震でこの発光現象がビデオに撮られて公開されています。一般現象なのですが、一般の地震学者はまだこの電磁現象に向き合えるだけの科学を持たないのです。地震雲さえもその一部をこの種の電気の流れで説明出来るのですが、彼らはその現実に向き合おうとしないだけに見えています。

地殻変動に関連して偽善の側が大地震を起こそうとしている場所に、スペインの南西部とアルジェリアの北部があります。ここに数多くの人工池が作られており、構造線にも重ねられています。

断層に水を流し込むと地震になります。人工地震として兵庫県南部地震の原因にもなっています。同様の事を行っているのみならず、ため込んでいる水が地殻へ拡散する部分が電流の流れる経路を作っているのです。長年にわたるこの経路の存在が電流を流す時に大きな効果を発揮して、その場所の地震を大きくするのです。単純に考えてみると空に電気がたくさんある時にその電気は流れやすい場所に集中すると言う事です。その場所には水があったり火山の火口があったりするのです。電気の性質を利用して大きな地震を起こすことに利用している例でした。

電気に関連してもう一つ重要な事があります。伴星の接近する2049~75年の間は、これまでの10~100倍もの電流が流れるようになると言う事です。

今でも311地震時に大きな影響を受けたのに、普段の10~100倍もの電流が流れると、地球の様相まで変わってしまいます。

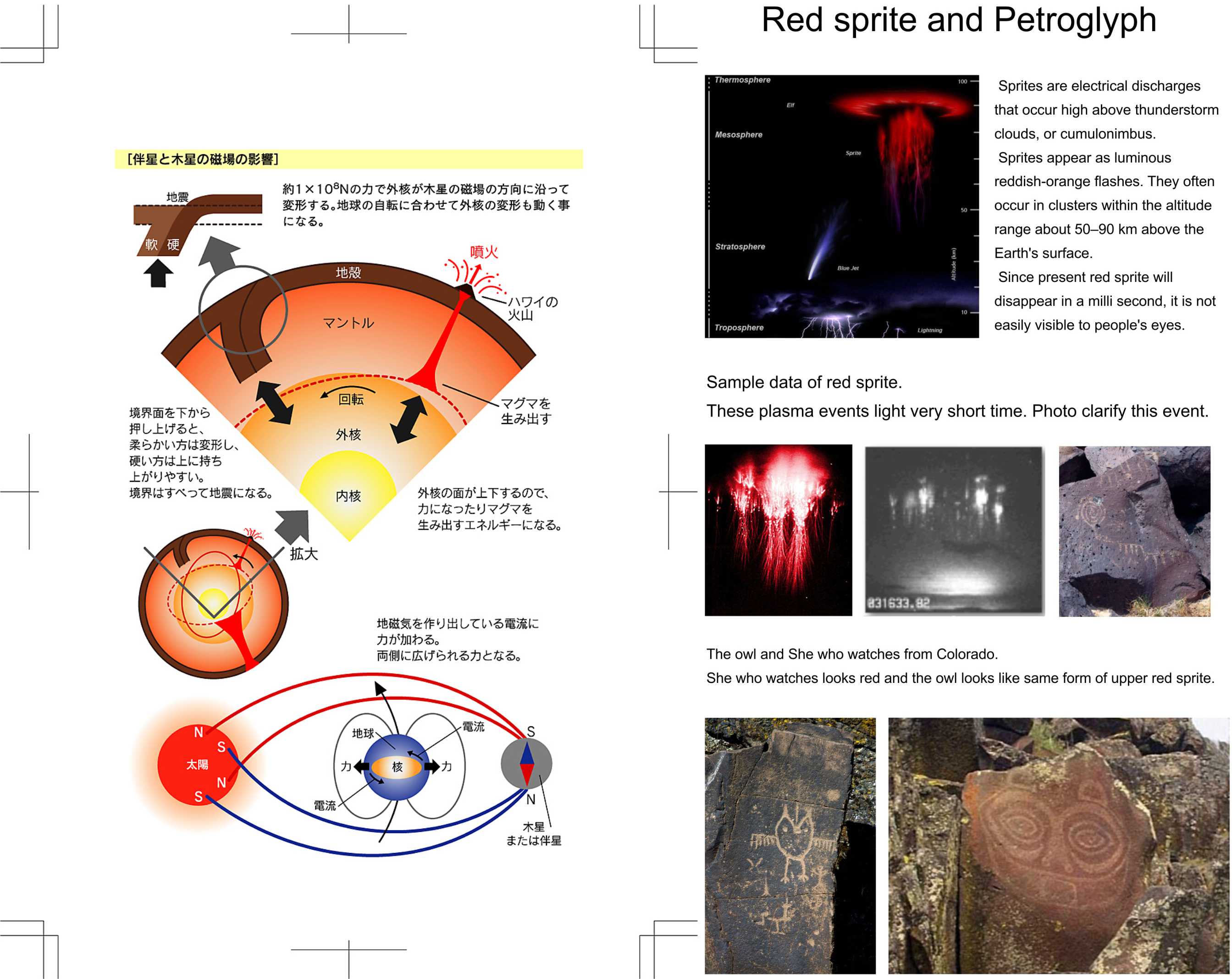

この状況は神話と岩絵と石像などの遺物に残されています。詳しくは関連記事を参照下さい。ここにはその一部を紹介します。

プラズマ物理の研究者が、petroglyph(岩絵)に書かれたプラズマイベントの存在を指摘しています。現在地球のプラズマイベントで知られる物は、通信に影響する磁気嵐と極地に見られるオーロラ位になります。これに対して世界中のpetroglyphにこの種のプラズマを見たと思われるイメージが存在することから、petroglyphが描かれた当時の空には今の10~100倍ものプラズマがあったのではないかと推定されています。

伴星が地球に近づく26年間はこのプラズマ密度が大きく上昇するはずなのです。遺跡の警告する時期に対応して電流が太陽から伴星に流れる事は可能性の高い予想です。その流れの中に位置する時に地球も大きな影響を受けるのです。2049~75年の12月1月になるでしょう。

論文からはプラズマイベントとしてスクワットをする人のイメージや、円形の車輪の様なイメージ、梯子のような長さをイメージするpetroglyphが出てきます。これだけではなく、petroglyphにはもっと具体的に両目が赤で表現された`She who watches`(目の女神、見守る者)や、それに似たフクロウなどが描かれています。図 参照下さい。

対応するイベントをオーロラ以外に探してみると、red sprite(レッド・スプライト)と呼ばれる雷の存在があります。この放電は世界各地で起きており、雷雲の発生に対応してその上空100km以下の領域で起きているプラズマ発光です。色は赤がメインであり図 参照下さい。一般的な放電プラズマについてのイラストになります。

伴星接近により10~100倍もの電流が空に流れる時、この種の放電プラズマが明るく光り輝くでしょう。これらを描いた物がpetroglyphの一部になるはずです。太陽からのプラズマ流が一時的に地球に流れ込むのです。

red spriteにはイメージデーターがあるので、これを2点ほど紹介します。図 参照下さい。一方は解像度の低い白黒の物で申し訳ありませんが、petroglyphに描かれたフクロウや見守る者に良く似ている物を探してきました。

10~100倍以上の電流が流れる時、この種のパターンのプラズマ発光が長い時間に渡って世界各地で見られる可能性があるのです。現状のred spriteはミリ秒で消えてしまいますが、電流が大量に流れるときには数秒どころかオーロラのように数時間動いている姿として見える可能性もあります。

petroglyphを見ると、伴星と思われる渦からぎざぎざの線が出ていて、天を二つに引き裂く状況に見える物があります。プラズマの流れとして様々なぎざぎざの線が書かれており、太陽から伴星への物と地球上で地上に流れる電流を表現した物の双方がある様です。

正しいのか分からないシュメールの神話ですが、ニビルの話は伴星の話に当てはまります。

・大いなる星よ。現れると暗く赤くなり、天を二つに引き裂き、ニビルはそびえ立つ。

・天の王座にいるその惑星が、もっと輝きを増すとき、洪水や大雨がやってくる。

・そしてそれが通り過ぎる日に、光はなくなり、凍るように寒くなるだろう。

大きな天変地異になる事を予想させるだけでなく、岩絵との共通点まで指摘出来る情報が残されているのです。これだけの電流が流れる中で地震を起こせば今のM9以上の大地震さえも頻繁に起こせるようになるはずです。出来るだけ止める必要があると思います。

科学の最後は地球の反対側に地震波でエネルギーを送る話です。これは前例がなく説明に苦慮した部分です。

大きな地震が起きると地震波が地球を何周もする話が出てきます。イラストを参照下さい。この事実はエネルギーが地球の反対側に送れることを表しています。

私たちが普通地震と感じる物はS波とP波に分かれます。これらが地球をどの様に伝搬するかはイラストを参照下さい。これらの地震波は地球を周回することはありません。

反対側に届くのは表面を伝わるレイリー波です。この伝わる様子が先ほどのイラストになります。

レイリー波は地球の反対側の一点に集中します。この到着に合わせてその場所は沈み込みその後上昇するという動きになるので、地殻を折り曲げる作用もあると思います。

このレイリー波を波で考える時、エネルギーの伝達に使えるのです。地球の反対側に大きな地震を起こすと、その地震の引き起こす変化をレイリー波が通過出来なくなりそこにエネルギーを渡す使い方が出来るのです。タイミングを合わせて反対側への到着時に地震を起こすのです。

レイリー波は地殻の動きがあるからこそ波として遠方まで伝わるのですが、この波を吸収する状況を地震により作り出されると、その場所に地震波の持つエネルギーを渡すことになります。結果としてその地震の破壊をより大きくする方向にエネルギーが転換されるのです。

現在起きる地震大型の物はM9クラスです。このエネルギーの1%が地球の反対側に送れるとM7クラスの地震になります。この地震になるエネルギーを利用してもっと大きなM8以上の地震を起こすことに使えるのでしょう。この部分は科学としてシミュレーション出来るようになります。エネルギーを1%渡せるのか、それとも工夫次第で10%になるのか、きちんと科学する必要のある部分です。

前段で説明した電流の流れる時期にこれを行うとM9クラスの地震を地球の反対側にあるニュージーランドの裂け目の候補地に起こせるのでしょう。しかも、これを繰り返すことで、裂け目を広げてゆく事が出来る準備がされているのです。次節でこの詳細を説明します。

4/5へつづく