富士山のマグマ溜まりの活性化2 4月18日 4月23日追記

富士山のマグマ溜まりの活性化の元記事が追記の連続で長くなったので、こちらにページを更新しました。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

4月18日追記

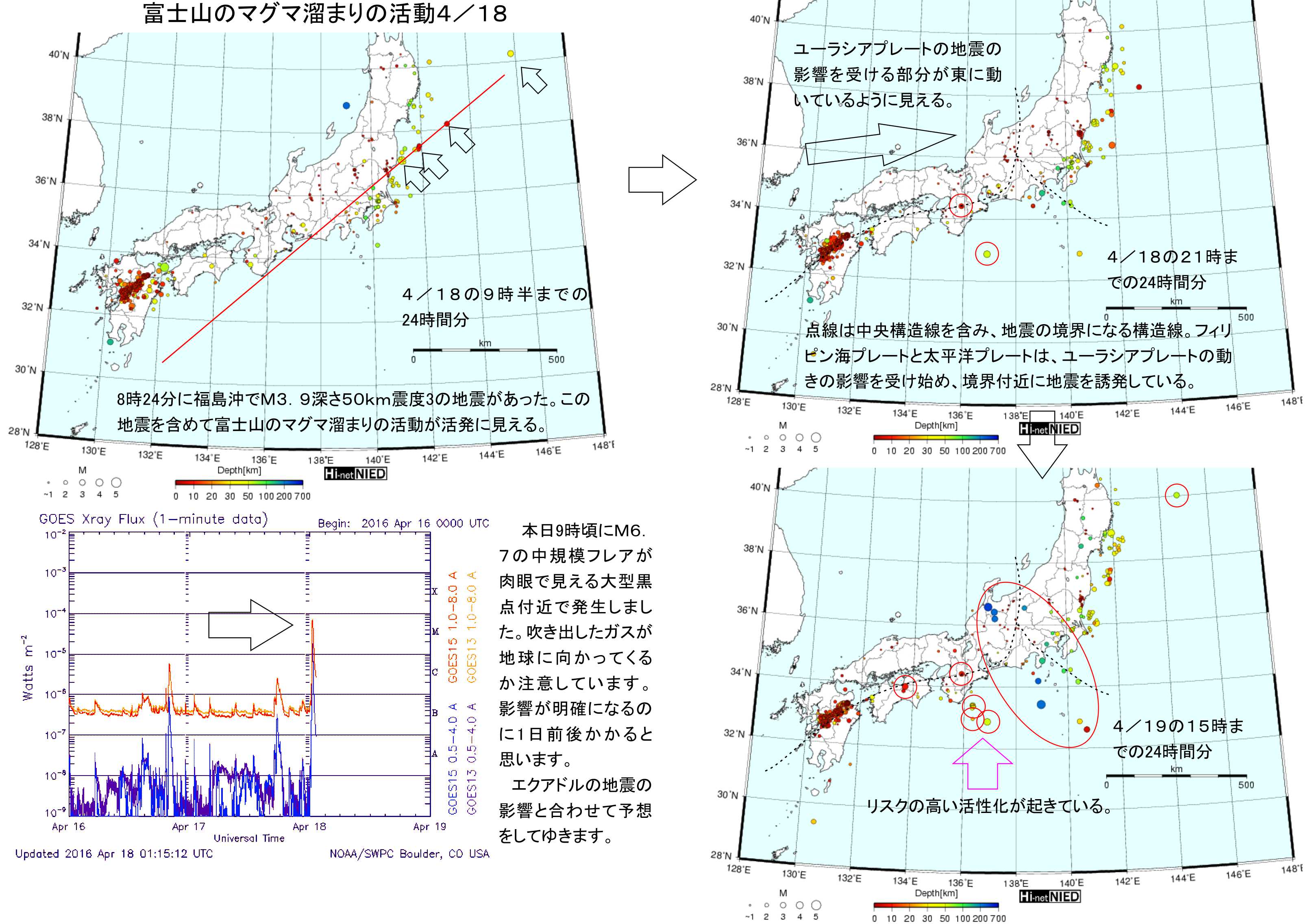

本日8時24分に福島沖でM3.9深さ50km震度3の地震がありました。これ以外にも吾妻山のマグマ溜まりと栗駒山のマグマ溜まりの潰れの交点位置に群発地震が起きています。富士山のマグマ溜まりの活動の状況が分かりやすいので、イラストにしました。

4月15日の駿河湾南方沖M4.8深さ280kmの地震の影響で、このエリアの地震が活性化することを伝えています。過去に書いてきた深い部分の地震は他の地震を抑制するという話と相反する部分を説明したいと思います。

深い部分で地震が起きると、その上側にある地震に至るべき固着点を揺れで解消します。固着点はプレートの動きに合わせて生まれる物なので、この動きが改めて必要になり1ヶ月前後の抑制期間が生まれるのです。

これに対して、マグマ溜まりの潰れによる地震は群発地震であることが特徴です。地殻下部のマントルが動いていることが原因で起きる地震です。この動きは深い部分の地震でリセットされるわけではなく、それまでの動きの障害をその地震に取り除かれる形にもなる物です。この結果は影響がより広く、遠方まで及ぶという事になります。

他の地震が抑制されているせいか、添付のイラストでは富士山のマグマ溜まりの影響域が分かりやすくなっています。三陸沖にもより遠い位置に地震が起きており、少しずれていますが富士山の影響の可能性を伺わせています。

熊本地震の影響も広がっており、福岡の地震など阿蘇山のマグマ溜まりの影響を感じます。くどくてすみませんが大分県東部の地震と津波に注意が必要です。メカニズム的には富士山の影響域である日向灘の地震にもつながりそうです。

本日の記事の目的はもう一つあります。9時頃に中規模フレアであるM6.7が肉眼で見える大型黒点付近で発生しました。吹き出したガスが地球に向かってくるかは1日前後で分かると思います。その状況をエクアドルの地震の影響と合わせて評価し、ここに載せたいと思います。

大型黒点は地球の正面位置を通り過ぎて大きくずれています。311地震時のXフレアほどの大きな影響にはなりにくいのですが、ガスがどの方向に吹き出しているかが問題です。早くて明日夜から明後日には地球に到達すると思うのですが、エクアドルの影響に重なる可能性もあるので、早い時点の今注意を促すことにしました。しばらくの間揺れが大きくなりやすいので注意が重要です。

12時46分にも茨城県北部でM3.9深さ10km震度2の地震がありました。この分は那須岳のマグマ溜まりの分です。ほぼ富士山の直線上ですが那須岳の想定直線からは少しずれており、その分震源が浅くなっています。

宇宙天気ニュースが更新されて、M6.7のフレアの状況が一部明確になりました。ガスの主要な吹き出しは地球には向いていないように見えます。確認のために明日の情報を持つ必要があります。地球に向いたガスを見る衛星の情報待ちです。

微弱地震の状況も確認したいのですが、4月15日の分から更新されておらず、困っています。熊本の解析にエネルギーを取られているので仕方がないでしょう。

太陽の反対側から見るガスの吹き出しでは、弱く全体に広がるガスのような物もある気がします。見にくい希薄な物が出ていて影響ないと思った変化が来た事は過去にも起きていますので、弱い変化が届く前提で考える必要があると思っています。リスクサイドに立つからです。太陽風もこの時期に高まる予測が重なります。

昨日トンガでM5.8の地震があり、小さいですがエクアドルのお返しを負担してくれているようです。明日の夜までにもう少し他のエリアにも地震が広がると思います。

M7をM8にする変化は来ないと思います。地震のトリガーになり少し強度を上げる変動が明日の夜以降に地球に届くつもりで、それ以降2日くらい少し大きな地震が起きやすくなる事への備えをお願い出来ればと思います。リスクを伝えている場所はM6前後、マグマ溜まりの交点はM7前後の地震に注意が必要です。三陸沖と大分県東部は津波の発生にも留意下さい。

広域地震のメカニズムとしては琉球から北海道までの太平洋沿いと小笠原までの地震に可能性があることになります。2005年の福岡県西方沖地震では房総半島の南東遠方で群発地震が起きているので、ここには注意が必要かも知れません。

世界で分散がうまく行く仮定でM6以下のレベルを予想しておきます。地震は必ず来るという物ではなく一時的に発生率が高まるリスクに備える必要があるという状況です。マグマ溜まりの活動が低下するまではリスクを意識する必要がある状況が続きます。

火山性地震を調べていたのですが、九州の鶴見岳から雲仙岳まで強い影響を受けているのを確認しました。マグマ溜まりが強く反応しているのは今のところ阿蘇山、九重山、由布岳、鶴見岳、伽藍岳になります。

雲仙岳周辺には今のところ群発地震が起きていませんが、マグマ溜まりは影響を受けています。念のためにここにも地震と津波のリスクがあることを警告しておきます。こちらへの広がりの確率は低いですが、リスクとして見るならここにも警戒が必要と判断した物です。雲仙岳周辺に群発地震が広がったら要注意です。大分同様に小規模でも津波のリスクが生まれてきます。

21時前後と思いますが、東南海地震の位置にM3クラスの地震がありました。御嶽山のマグマ溜まりの活動に見えますが、富士山の位置よりも南側にあり、伊豆東部火山群の位置に見えています。こちらも活発に地震を起こしており伊豆半島にも地震のリスクが現れてきています。

2005年の福岡県西方沖地震後には東南海地震の位置に群発地震が起きていました。この状況に似てきていると思います。当時は2004年12月26日のスマトラ沖地震があり、プレートの運動としては似ています。影響が及ぶのに時間がかかったのかも知れません。

この意味で当時の地震域には注意が必要でしょう。データーで見る限りではこのエリアと十勝沖から三陸沖エリア、房総半島の南東遠方です。

4月19日追記

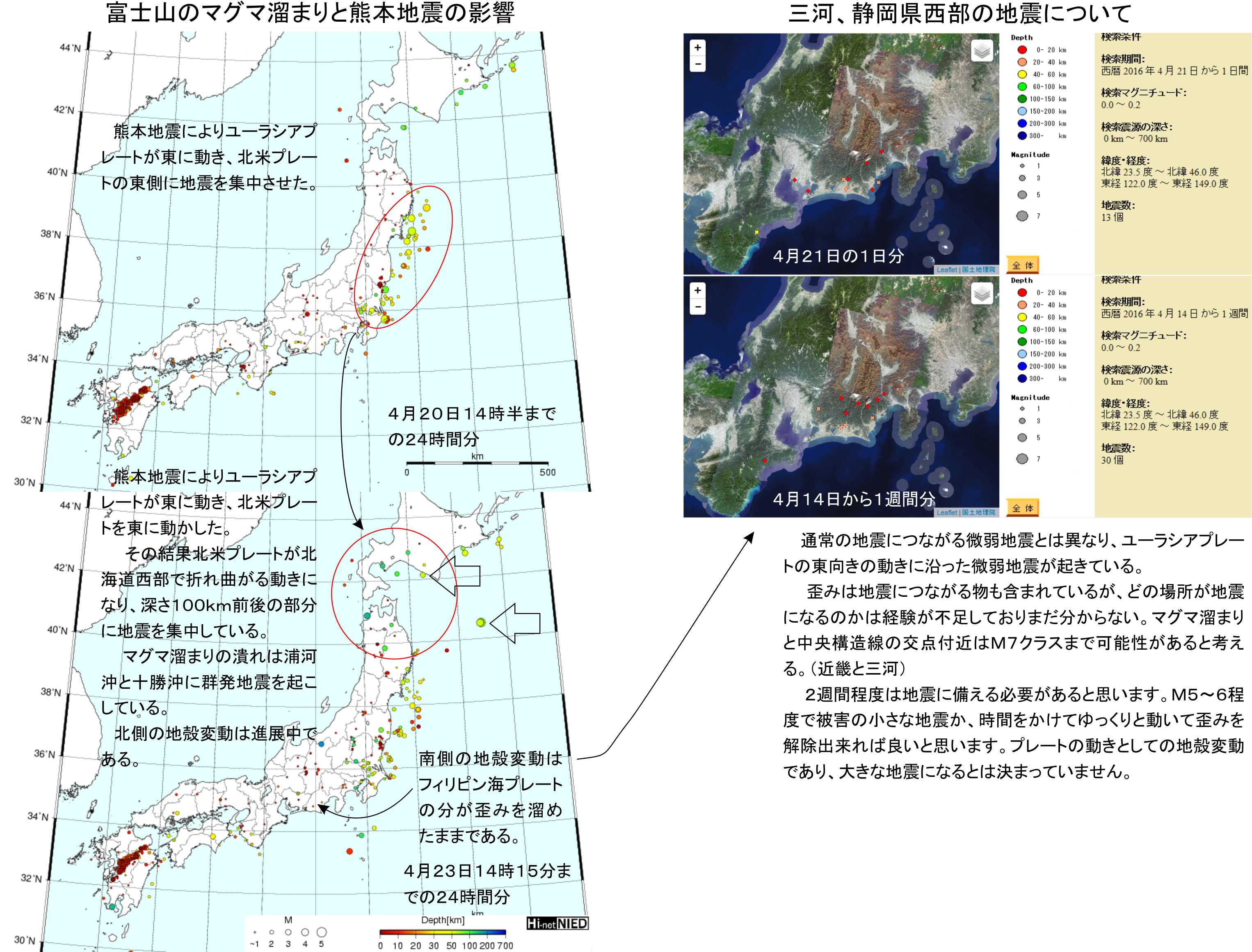

本日公表のGPS変動にも富士山の変動は先週と同じレベルで現れていました。4月2日までの1ヶ月間の動きになります。ここまで来たので、4月1日の東南海エリアのM6の地震はこの影響を受けていた可能性が高いと言えるようになりました。マグマ溜まりの活動の高さを表しています。

バヌアツでM5.9の地震があり、エクアドル地震のお返しの分担をしてくれています。日本では富山県と岐阜県の深部で地震が相次ぎました。300km前後でM4と3クラスと思います。上に書いた駿河湾南部沖地震と同様に働くとして、今現在御嶽山のマグマ溜まりの活動が活性化しています。弥陀ヶ原までの範囲で近傍の地震が起きやすくなりますので、少し広い範囲になりますが注意を喚起です。

ユーラシアプレートが東向きに押される影響です。東南海エリアに生まれる群発地震と元は同じですが、深い部分にも影響が及んでいることになるので、周辺の断層タイプの地震に影響が起きやすくなっています。この関連分は地殻変動が原因であり2005年の前例に倣い1ヶ月くらい注意が必要と思います。ここ2~3日は揺れやすくなります。

昼頃から東南海エリアの地震が増え始めており、リスクの上昇を明確にしています。4月1日のM6の震源地付近では群発地震になっていますし、その周辺にも地震が起きています。群発地震の分は富士山のマグマ溜まりの活動でもあり、御嶽山との交点付近における地震の前震とも取れるでしょう。

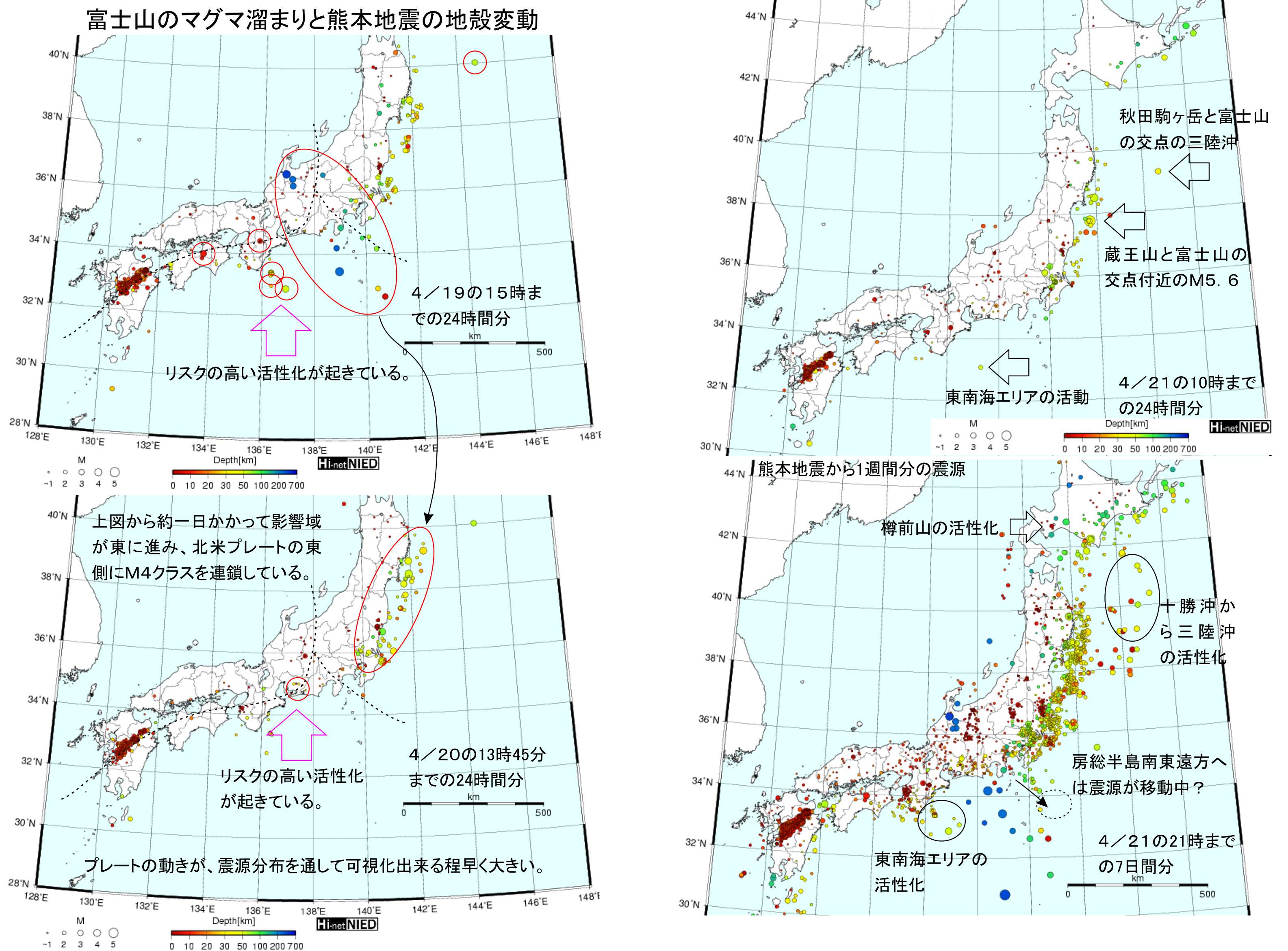

昨夜と比較すると中央構造線上の徳島県、奈良県に地震が起き、フォッサマグナ付近では200km以上の深度地震が相次いでいます。イラストに説明したように西日本のユーラシアプレートが東に向かって動かされていると考えると納得の出来る状況です。3月26日の記事に地震の境界の話を説明しています。この境界が中央構造線や各地の他の構造線に相当すると思います。

ユーラシアプレートの東向きの少し大きな動きにより、御嶽山のマグマ溜まりは直接潰されている感じです。その結果が東南海エリアの地震であり、今増えつつあるのはこの状況に対応している物だと考えます。

この押しの力は諏訪湖の所で南側はフィリピン海プレートに添った動きに、北側は北米プレートを東に押すことになります。その結果ですが、北米プレート側は三陸沖から十勝沖にかけて折れ曲がる力が加わる形になり、ここに地震が起こされてくる事になると思います。(北海道の火山のマグマ溜まりの潰れを伴う可能性があります。20日追記。)フィリピン海プレート側は富士山と伊豆東部火山群などの今活性になっているマグマ溜まりを潰しながら、太平洋プレートに衝突する部分に地震を起こすのでしょう。続きの2つは2005年の福岡県西方沖地震の後で起きた群発地震を参考にした物です。プレートの釣り合いの力学的にもこの様になる可能性が高いと思います。

南海トラフの地震ですが、2005年とは異なり、今回は富士山のマグマ溜まりが活性化しており、このエリアの地震を起こしやすくなっています。幸いなのは富士山の南側のマグマ溜まりがそれほど活性ではないことです。ここが活性であれば、東海地震に相当する駿河湾地震がすでに誘発されていたと思います。

現状の震源分布は今後の駿河湾地震の誘発に可能性があります。富士山の北側のマグマ溜まりの潰れが駿河湾エリアを大きく刺激しており、下からも刺激を受けたことで動きやすくなっています。ここに現在の東向きの押しの力も加わっており、残るはマグマ溜まりの状況次第という所です。

東海地震と東南海地震の連動は避ける必要のある事態です。同時に動くとお互いの動きを抑制する部分がなくなるので、その分強く揺れるのです。津波の心配も必要になるでしょう。現在は311地震の時ほど地殻にエネルギーがある状況ではありませんが、ユーラシアプレートの動きで一時的に影響を強く受けておりリスクの高い状況になっています。

駿河湾地震側を力を抜くために動かすのは難しいですが、東南海エリア側は群発地震が少し大きめになってエネルギーが抜ける事態の方が望ましいと個人的には思います。

太陽からのMフレアによるガスですが、衛星写真では地球への影響はないとのことでした。弱い物は見えている気がしますので、リスクサイドでの注意は継続頂ければと思います。今大きめに動いているユーラシアプレートは予想外でしたので、この動きが落ち着くまで2~3日は注意が必要と思います。

流れとしては房総半島南東遠方と三陸沖、十勝沖にもリスクが及んでゆくはずです。それぞれ群発地震になって現れて来ると思いますので、その状況に注意が必要です。前兆の始まりは東南海よりも少し遅れますが、どこが先に大きく動くかは決まっていないと思います。その他では琉球列島側も止まっていた動きが再開したレベルと思います。

19時5分に千葉県北東部でM4.3深さ50km震度2の地震がありました。房総半島の東側であり、2000年の三宅島の噴火時に群発地震を起こした位置です。深さも合わせて新島、神津島のマグマ溜まりの潰れです。

有感地震にはならないですが、M4クラスが伊豆東部火山群の関連位置でも続いています。ユーラシアプレートの動きもあるので、この2つのマグマ溜まりにもM5クラスの可能性が出てきたと考えます。これまでよりも強めの地震が起きる事への注意を促したいと思います。

4月16日の震源データーが公表されましたが、全く信頼出来ない内容でした。有感地震のデーターさえ含まれていません。しばらく混乱が続くと思われます。残念ですが、微弱地震データーも群発地震データーも信頼度が失われている状況下での予測になります。

20時43分に長野県南部でM2.4深さ10km震度1の弱い有感地震がありました。御嶽山の東側であり本日の記事の始めで予想した分です。活動が活発になっていることを表しています。御嶽山から弥陀ヶ原周辺の地震の大きさの予想ですが、大きいとM6前後まで可能性があると思います。

これまで構造線とマグマ溜まりの交点に留意していませんでした。ここまで来るとこういった場所にも地震の可能性があることが分かります。中央構造線は今動いていることもあるので、マグマ溜まりの影響域にある部分は地震につながりやすいのがメカニズムでしょう。プレート運動中は構造線その物にもリスクがありますが、交点にはマグマ溜まりの交点同様のリスクを見る必要があると考えます。白山と御嶽山の交点付近である近畿から静岡にかけての地域にも2~3日リスクが高まると思います。

単なる想定ですが、大山のマグマ溜まりが徳島の、白山のマグマ溜まりが奈良の昨日の地震になったと考える事が出来るので、リスクサイドから書く事にした物です。

4月20日追記

本日2時37分に岩手県沖でM4.3深さ不明瞭震度2の地震がありました。この地震は携帯情報では深さ10kmになっていますが、気象庁のHPには載らない地震です。気象庁のこの運用には問題があると思います。このエリアの地震の状況を伝えず過小評価させることになるからです。確か今月に入って3回目だと思います。秋田駒ヶ岳の活動を表す地震です。

2時46分には茨城県南部でM2.6深さ40km震度1の地震がありました。こちらは伊豆東部火山群と思いますが、富士山との区別が難しいです。

5時53分には茨城県沖でM3.9深さ90km震度2の地震がありました。こちらは富士山のマグマ溜まりと那須岳のマグマ溜まりと思います。

今のところ太陽風に影響は出ていません。明日まで様子を見る事になります。

昨日書いた構造線とマグマ溜まりの交点ですが、調べてみた所1945年の三河地震M6.8が参考になると思います。1944年に東南海地震M7.9が起きておりその影響を少なからず受けていると思います。今回は近畿から愛知にかけてどこが動いても当時と似た状況になると思われ、東南海側の動きを助けることになると思います。東海地震への連動を抑制し、東南海単独の動きを小さく出来る可能性があると思います。

御嶽山のマグマ溜まりと中央構造線が活性化しているのでM5程度の調整に見える、大きな被害にならない程度にこの場所が動く可能性があると思います。

今日は13時6分に宮城県沖でM4.0深さ60kmで震度1の地震も起きています。栗駒山の分になります。北米プレートの東側の浅い部分に震源が集中してきています。ユーラシアプレートに押された力が、北米プレートの西側の端からここまで届いてきたことを表していると思います。富士山関連以外が多くなっており、押された歪みの場所がこのエリアに来ていると言えるでしょう。

地震域は銚子から北に大きくあるので、フィリピン海プレートへの影響がまだ小さいことも表してもいます。地震分布としては埼玉県東部にも少し集中がありますので、富士山のマグマ溜まりとしての有感地震の活動が現れるかも知れません。

この続きが十勝沖、三陸沖と房総半島南東遠方に至るのか、その結果を待つことになります。あと、これまで北海道の地震をイラストには載せていませんでしたが、変化を見るためにこの部分の情報も載せることになると思います。多少見にくくなりますがご容赦下さい。火山の影響を見る上で必要だからです。

21時19分に福島県沖でM5.6深さ40kmで震度3の地震がありました。少しずれていますが、蔵王山と富士山のマグマ溜まりの潰れによる物になります。北米プレートの動きに影響を受けている部分と思います。予想通りではありますが、揺れが強まっており今後に注意が必要です。

太陽風は南北磁場の強度が強まっており、4時間前から向きが電流を止める北向きの方向に変わっていました。強度が強いままなのでこの先まだ南向きに変わると影響が大きくなります。注意してみています。こうなると22日の満月を過ぎるまで様子を見る必要がありそうです。

4月21日追記

東南海エリアと三陸沖に小さく一つずつ地震が起きており、リスクを伝えていると思います。イラストに載せました。大分も地震が増えており津波を含む活動に注意をお願いします。揺れになれてしまい、津波は忘れられてしまうと思っています。

イラストから昨夜の蔵王山と富士山の交点分は、群発地震の後にM5.6が発生したことが分かると思います。地殻変動中なので、24時間の変動にもかかわらず群発地震が多発していました。今後の参考までに、マグマ溜まりの活動を示す群発地震であったことを示しているので載せました。

埼玉県東部から三陸沖までM3クラス以上の大きめの震源が並んでおり、富士山のマグマ溜まりの活動を目立たせています。太陽風は一段落していますが、もう少しの間注意が必要です。

お昼前に樽前山の付近に弱い地震が起きています。北西側にも地震が起きており、この火山のマグマ溜まりが潰れ始めているサインになります。予想した影響が及び始めた物か、この先の変動に注意が必要になりました。十勝沖、三陸沖にも影響すると思います。活動が活発化すれば少し前に書いたCO2貯留実験の影響域であり、注目を集めることになりそうです。

18時11分に福島県沖でM3.6深さ80km震度1の地震がありました。こちらは吾妻山と富士山の交点付近になります。地殻変動の影響が続いています。

熊本地震から丁度1週間分のデーターが表示されましたのでイラストに載せました。2005年の福岡県西方沖地震以後1ヶ月の状況によく似てきたことがわかると思います。

調べてみたところ当時も樽前山と倶多楽の火山性地震が増えており、現在の樽前山の地震がこれにつながると思われます。群発地震の位置も秋田駒ヶ岳と富士山の北側になると思われ、すでに2つほど地震が起きています。この先どの程度活性化するか地震と火山にも注意が必要になりました。火山は当時よりも活性ですので、噴火につながりやすい状況にあり注意が必要です。

太陽風速度は6時間前から上昇しており少し高速になって420km位です。磁場には強度がありますが北向きなので今のところ影響は少ないです。何らかの変化が到来しているように見えています。向きが変化すると電気を大きく流して地震の強度に影響します。

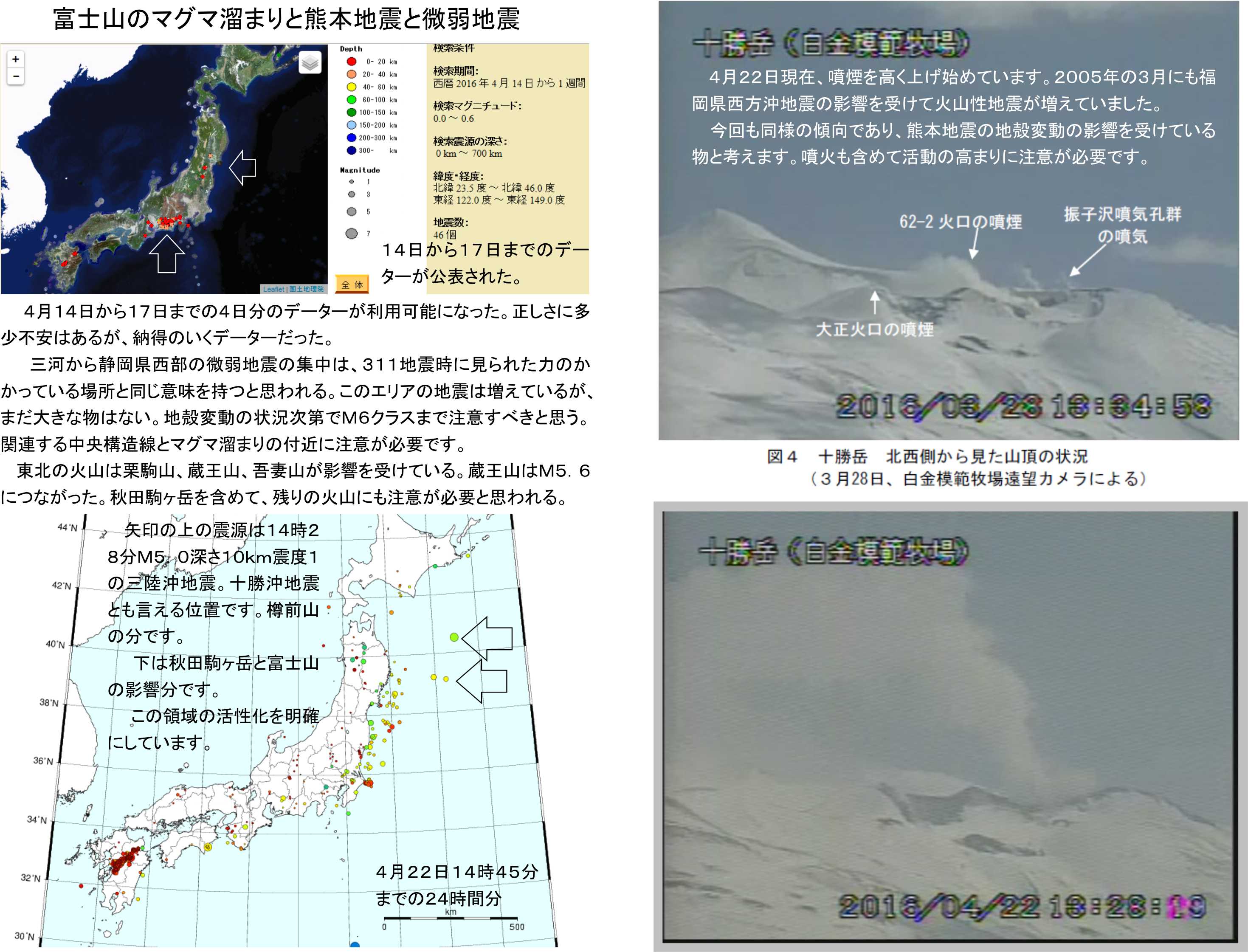

4月14日から17日までの4日間分ですが、震源データーが利用可能になっていました。15日のデーターも修正されておりある程度信頼出来ると思います。

データーは三河から静岡県西部に微弱地震の集中を見せており、311地震後に長野県北部と富士山に地震を起こした状況に似ています。ここに地殻の歪みの力が加わっていることを表しています。

M6クラスの地震に可能性があると思いますので、注意を喚起です。19日に説明した中央構造線とマグマ溜まりのメカニズムに関連する微弱地震ですので、2週間前後は注意が必要です。被害の少ないM5レベルで何とかなって、その後東南海エリアのエネルギーを抜き出せるとありがたいところです。

東北の火山に微弱地震が起きており、蔵王山の分はM5.6の地震につながりました。栗駒山も吾妻山も影響を受けています。秋田駒ヶ岳と合わせて関連地震に注意が必要です。

4月22日追記

7時59分に千葉県東方沖でM4.1深さ10km震度3の地震がありました。新島、神津島のマグマ溜まりの群発地震です。

太陽風は現在430kmで、向きが南向きに変わりそうになっています。今後に注意が必要であり今日は満月なので、揺れやすくなります。

昨日書いた三河から静岡県西部の地震の予想ですが、震源が中央構造線上を東から北に向かってずれるほど、富士山を始めとする伊豆諸島関連のマグマ溜まりの潰れに大きく影響することに気づきました。地殻の歪みは広域に起きているので、地震の起きる場所が状況によって変化すると思います。起きる場所に応じて次の変化につながる可能性が出てきます。南海トラフの地震を強くするか弱くするか、関東への影響を強くするのか、発生する位置と強度次第でしょう。ここが大きくか小さくか動いてから、房総半島南東遠方に震源が明確に現れると思います。

先史文明やここに書いている地震予知の情報を広めたくない立場があるとすれば、ミャンマーと熊本の地震はタイミング的にも彼らの望み通りです。今回の予想地震では彼らがどの様にしたいのか、過去から続く善と偽善の争いの結果として現れる事になると思います。悪いケースでは富士山のマグマ溜まりの潰れを被害地震に変えるだけでなく、先史文明の伝える地殻変動を進める事につながります。

あと5年もあれば科学の進歩でかなりの調整が出来るようになると思いますが、それまでの時を戻すことは出来ません。重要な時期であることをご理解頂ければと思います。地殻変動の進展を遅らせることが、将来の負担を小さくすることに確実につながります。

沖縄の自然信仰家の比嘉氏は24日に祈り合わせをされるそうです。何年も前ですがこちらの記憶では伊勢湾北側で地震が起きてから東南海地震が起きると規模が小さくなると言う話をされていました。地殻の状況は上記説明がこれを現実化する事に可能性を見せています。お正月の初詣で祈る気持ちを自然災害を防ぐ物に変える簡単なイメージで結構です。詳細がまだ公表されていませんが、ご協力頂ければと思います。

こちらが北海道の噴火湾周辺の火山に気を取られている間に、十勝岳が活性化しました。20日に予想した分で、噴煙をこれまで以上に高く上げています。イラストに追記しましたので参照下さい。

調べてみると2005年の福岡県西方沖地震時にも影響を受けて、火山性地震が増加していました。地殻変動由来と思われ、今回も同様に影響を受けているようです。

十勝岳は元々活動的な火山ですが、熊本地震の前から襟裳岬周辺に地震を起こしていました。今回も活性化するので小規模な噴火を含めて注意が必要になりました。

雌阿寒岳も2005年にはほんの少し活性化していました。それほど影響しないと思いますが、こちらも噴火しそうなので注意が必要です。

太陽風は450kmに上昇し、南向き磁場に切り替わるところです。電気が流れ始めると予想しているエリアの地震が強くなりますので注意して下さい。

14時28分に三陸沖でM5.0深さ10km震度1の地震がありました。富士山と秋田駒ヶ岳の交点より少し北側であり、樽前山のマグマ溜まりの分と思います。予想している領域の活性化が進んでいますので津波を含めて注意が必要です。この地震も気象庁のHPには載っておらず、何らかの問題を抱えているようです。

秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりが活性化していますが、岩手山を含んで火山の直下のマグマ溜まりの深い部分に地震が起きています。近傍の八甲田山まで深さ100km近くに地震を起こしています。何らかの地殻変動の影響に見えるのですが、この辺りから北海道の十勝岳までが強めの影響域である気もします。これまでも書いてきましたが、一時的に活動的になっており小規模な噴火も含めて注意が必要です。

4月23日追記

太陽風は一時580kmまで速度が上昇しましたが、向きが北向きで時々南になる程度ですみました。11時現在は460km程度に下がっており、Mフレアガスの影響は一段落するかも知れません。こちらとしてはこの後コロナホールの高速風が予想されていますので、まだしばらく様子を見ています。

樽前山のマグマ溜まりの潰れは、十勝沖と言える場所に2つめの地震を起こしており、群発地震としての特徴を示しつつあります。十勝岳は噴煙を高めたほどなので、双方のマグマ溜まりが活性化したと考える必要があると思います。

この時交点は浦河沖になり、M4クラスの地震は常に起きる場所になると思います。これよりも大きめの地震にも可能性が出てきます。

秋田駒ヶ岳から十勝岳まで影響がそれなりにあると考えると、北海道駒ヶ岳と有珠山の影響も加味して考える必要があるでしょう。交点が増えて浦河沖の地震の可能性が高まると思います。

気になる可能性ですが、噴火湾の火山のマグマ溜まりの潰れは、浦河沖で十勝岳のマグマ溜まりの潰れに衝突します。この時に物理としては多少の反動があるのでそれぞれ火山に近い側にも地震を起こしやすくなるでしょう。これまでに書いてきた苫小牧など実際にリスクの上昇域になり、東側の断層など動いてもおかしくない条件が整うと思います。あとはCO2の影響がどの様に及ぶか次第です。

太陽風は15時現在で時速430kmのまま推移しており、次の変化を待っている感じです。

昨日の18時半から有感地震が止まっており、不思議な状況に感じています。九州エリアには雨が降り始まったので、このエリアの抑制はまだ続くのかも知れません。

4月20日頃には北米プレートの東側にM4クラスの地震が集中し地殻変動の状況を教えていました。この続きが秋田駒ヶ岳から十勝岳までの深い地震の増加です。イラスト参照下さい。

この部分は北米プレートの南側が東に押されることで、折れ曲がる力の働く部分に歪みがかかってマグマ溜まりの潰れを起こしている様子です。浦河沖1つと十勝沖の2つの震源がこの関連の群発地震です。表層側に出ている影響がまだ少ないせいか、地震が抑止されているように感じられるのだと思います。深い部分の変化は起きているので、注意が必要な状況に変わりありません。

先日から指摘している三河、静岡県西部の微弱地震は、フィリピン海プレートの影響域であるこの部分が、西から押されて歪んでいると考えると理解出来る分布でした。ここのリスクの存在も解消されておらずゆっくりと動くか、地震になって動くかこれからだと思います。

微弱地震のデーターが4月21日の分まで公表されました。地下の歪みを反映しやすいM0.2までの地震で愛知県と静岡県の発生数は以下の分布となりました。

14日 1個

15日 2個

16日 3個

17日 2個

18日 0個

19日 3個

20日 0個

21日 9個

先日公表しているデーターは14~17日分の分布でした。ここに見るデーターはその後一度落ち着きかけて、19日と21日の増加を見せています。

現状はリスクの高まりを表していますが、横滑りしている中央構造線とその周辺への歪みを表しており、ある意味分散しています。この意味ですぐに発震するかは微妙な問題であり現在23日ですが2日間抑止出来ている状況です。

311地震の時には、発震前に震源周辺への集中が見られています。地下の動くべき歪みが現れてきたとも言える状況でした。今回はどの様に変化するのか、震源の予想が出来るかも含めてお伝えしたいと思います。

現状の予想は大きくてM7です。通常のM7地震に予想する微弱地震の数は2~4個くらいです。これに対して今回は非常に数が多い状況です。これは地震時における地殻の損傷とは異なります。ユーラシアプレートが現実に東向きに動いているからであり、地震につながる部分と動きで解消される分とが混在しているはずです。311地震後の誘発地震のサインでもよく似た状況でした。

中央構造線上の動く部分に広く微弱地震が起きている状況であり、単純に数と地震のエネルギーが比例している状況にはないと思います。発震時は広域に動く分広範囲にエネルギーを解放し、揺れが小さくても全体では大きなエネルギーになるという予想です。最低2週間程度は地震への備えをお願いします。M5~6程度で被害の少ない地震で済むことを願っています。