富士山のマグマ溜まりの活性化 4月2日 4月17日追記

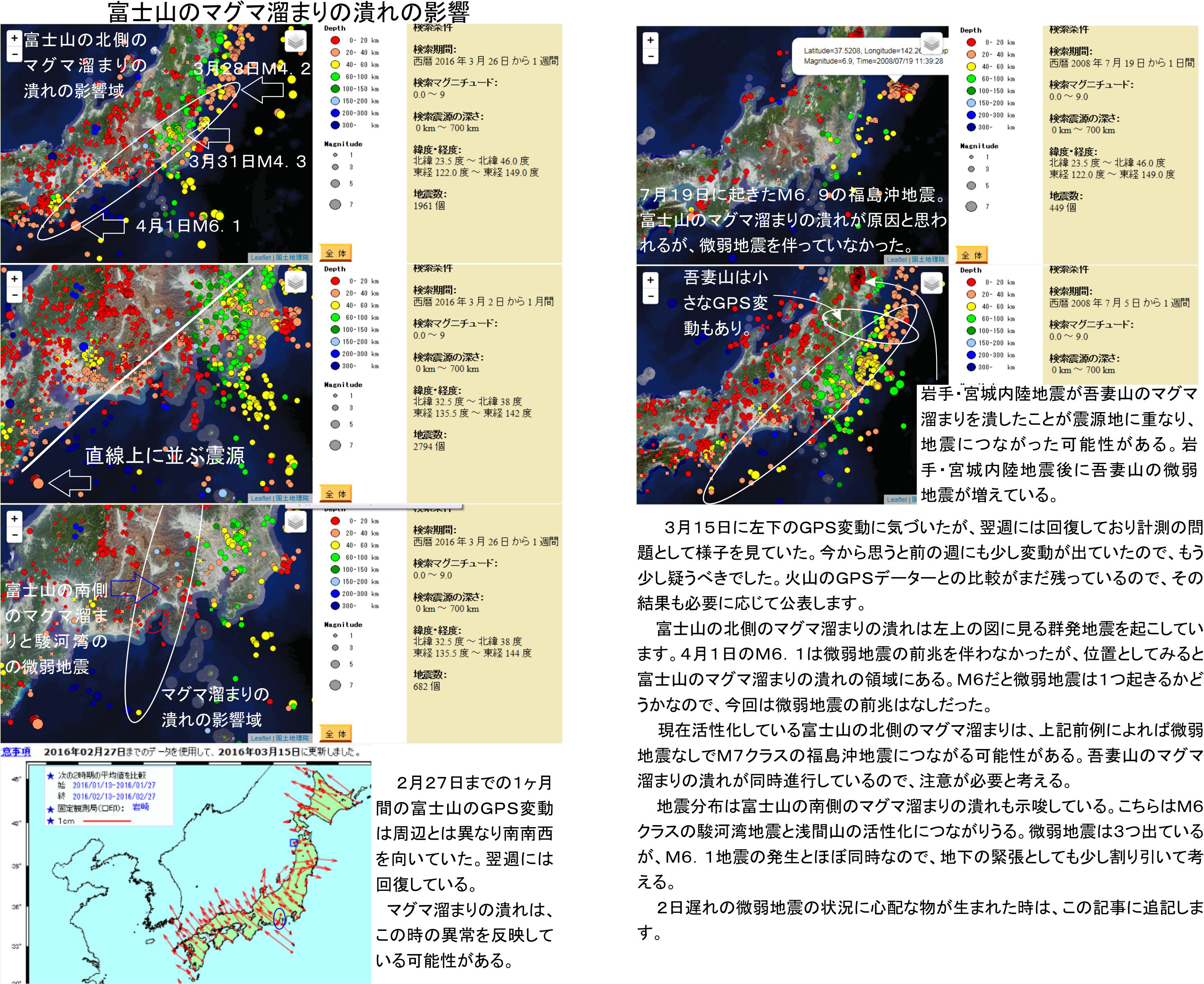

様子を見ていた富士山のマグマ溜まりの活性化ですが、3月15日のGPS変動に現れた変化は地下の異常を伝えていた可能性が高まりました。

4月1日に紀伊半島の南東部分で、東南海地震の類似地震M6.1がありました。本日の夕方にデーターを見る事が出来ましたので、その評価を行いました。M6クラスは微弱地震を伴わないことがあり、今回はその状況でした。

この地震に関連して発生している地震の分布から考えると、富士山の北側のマグマ溜まりが潰れており、関連するエリアに群発地震を起こしています。現在同時進行している吾妻山の群発地震エリアに重なる福島沖では2008年7月19日の前例同様のM7クラスの地震に可能性があると考えます。前回同様に微弱地震を伴わない可能性があるので、現状での発生にリスクがあると考えています。

同時に富士山の南側のマグマ溜まりも潰れを誘発している可能性があり、こちらはM6クラスの駿河湾地震と浅間山の活性化を促しうる状況です。しばらく変化に注意が必要な状況になりました。

イラストに状況を紹介しています。

富士山北側のマグマ溜まりに関連する群発地震は福島県沖に3月28日、茨城県に3月31日、東南海地震の類似地震が4月1日です。

富士山の火口直下にも微弱地震は起きており、南側と北側のマグマ溜まりにそれぞれ微弱地震が群発しています。今のところ噴火につながる状況ではないと思います。

吾妻山も同様に微弱地震の群発が起きています。こちらは3月末です。吾妻山のマグマ溜まりの潰れは状況がまだ不明瞭ですが、東北全体が活性化している状況なのでここにも影響が及んでいると思います。火口周辺の微弱地震はこの影響を反映している可能性があるでしょう。

富士山南側のマグマ溜まりですが、火口に加えて駿河湾と駿河湾南部のプレート境界上にも地震が起きています。過去の前例にある位置ですので、注意が必要と思われます。

火山観測用のGPS変動からではなく、国土地理院のGPS変動からマグマ溜まりの潰れを見るのは初めてだと思います。こちらの経験が足りないので、機器の誤動作か誤計測と勘違いしかけていました。火山計測GPSの変動情報を待っていたのですが、現実がこれよりも早く動いた感じです。

GPS変動は1週間前のデーターにも少し変化が生まれていましたので、この変化を見逃さなければ異常に気づけたかも知れないと思います。経験のない現象を始めから間違いなく理解するのはやっぱり難しいです。

来週には火山計測のGPS変動データーが気象庁から公表されますので、必要に応じて公表したいと思います。

富士山の北側のマグマ溜まりが潰れた時に、どの場所に群発地震が起きるのか、特に東南海エリアについては確証を持っていませんでした。マグマ溜まりがくの字に折れ曲がっている部分がエネルギーをその方向に曲げるのですが、大きく潰れる時にはこの折れ曲がりではエネルギーを捌ききれずそれぞれの直線方向に逃がすと考えていました。

その一方が東南海地震のエリアであり、もう一方は浅間山の方向になり、少しずれていますがこの火山を活性化してきていると考えていました。こういった状況は統計的に確認すべき物なので、今後も事例が積み上がる中でより明確になると思います。

現状富士山の火山に噴火の兆候はなく、この心配はない状況だと考えます。火口直下の地震が増える程度でしょう。M6クラスにも可能性はあると思いますがそれほどの活性化なのかまだ判断がつきません。現状は低い可能性に見えています。

すでに地震の起きている場所にも余震の可能性がありますし、同じレベルか少し大きくてもおかしくないので、この注意も必要なのがマグマ溜まりの潰れの影響だと思います。

この意味で福島県沖には注意が必要です。吾妻山のマグマ溜まりについても前回評価していますが、この潰れと富士山北部のマグマ溜まりの潰れが重なると微弱地震なしでのM7クラス以下の地震が起こり得る状況です。2008年に前例があるので、これに従い警告するレベルです。マグマ溜まりの活動が弱まるまで注意が必要になりました。2週間ですむのか評価が必要な状況です。

もう一つ注意が必要なのが富士山南側のマグマ溜まりの潰れの影響です。4月1日のM6.1の地震に前後して駿河湾に微弱地震が3つほど起きておりここに地震が起きる時の駿河湾南側の群発地震の位置にも地震が起きています。

3つも微弱地震が起きると大きな地震を心配するところですが、4月1日は富士山の南西方向に微弱地震が広域に発生しています。マグマ溜まりがそれだけ大きなエネルギーを生み出したと言う事であって、地震につながる地下の異常を表していると考えて良いのか判断に苦しむところです。微弱地震にこだわると静岡県の広域にまたがる大きな地震を予想することになるのですが、メカニズムとして考えにくい広域地震になるのです。

この事を加味してリスクサイドからM6クラス以下の地震の可能性を警告することにした物です。もちろん分かる方には今回のエネルギーが30倍あればM7クラスを東南海エリアに引き起こすだけでなく東海地震も同時に引き起こせたと想像出来ると思います。前兆に見える広域の微弱地震は普通の地震になっているだけだった事でしょう。恐れる連動地震のメカニズムを弱い形で見せたとも言えます。

このマグマ溜まりの北側への影響は、浅間山の活性化になります。浅間山が南から押されるイメージになります。火山活動が実際に活性化したところで周辺の影響も含めて解析し改めて紹介することになると思います。

富士山のマグマ溜まりが潰れると広範囲に影響が広がります。フィリピン海プレートの動きによる変動であり、先日の三宅島、神津島に続いて少し大きな変化が見られているのは、これらに共通するこのプレートの動きが原因だからです。

微弱地震の発生他、必要に応じて記事を追記してゆきたいと思います。関連エリアにしばらく注意を喚起です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

4月3日追記

富士山のマグマ溜まりは今日も活動的で、近くにM2の有感地震を起こしています。

草津白根山周辺に微弱地震が少し増えており、火山活動の活性化につながるかもしれません。火山性地震が増えてくるかも知れませんので、変化に注意が必要です。

もう一つ、浅間山と草津白根山のマグマ溜まりが影響を受けるとすると、長野県北部の断層地震が誘発されやすくなります。弱い地震が続いたら注意が必要です。陸域は微弱地震がそのまま前兆というわけではない場所が多いので、状況の変化に注意が必要です。

4月4日追記

全体のバランスを見直すと、神津島については房総半島の太平洋側から先端部分にかけての地震に注意を促す必要があると考えました。大きくてもM6に前後するレベルだと思いますが、三宅島と神津島のマグマ溜まりの潰れも進行中なので、影響の重なるこのエリアに注意を促したいと思います。前にも書いており状況を明確にした物です。関連する群発地震も起きています。

関東深度地震につながる箱根山、伊豆東部火山群については、大きな動きは見られていません。東京湾とその周辺でM4クラスの連鎖が始まったら過去の例に倣い注意を喚起しますが、まだそのレベルにはなっていません。この地震は深さがあるので上下方向の電流計測でないと予想が難しいです。富士山のマグマ溜まりの影響を直接受ける地区は引き続き注意というレベルです。

4月4日追記2

可能性は低いですが、南海地震のエリアにもM6前後以下の大きくない地震のリスクを見ておく必要のあることに気づきました。富士山のマグマ溜まりの活性化に合わせて揺れるかどうか、3連動地震のメカニズムになります。このエリアに地震は弱く1つ起きていますので、メカニズムを教えてくれる事になるかも知れません。本日も12時にM3.4を静岡県中部で起こしており、こちら向きのエネルギーを感じる状況です。

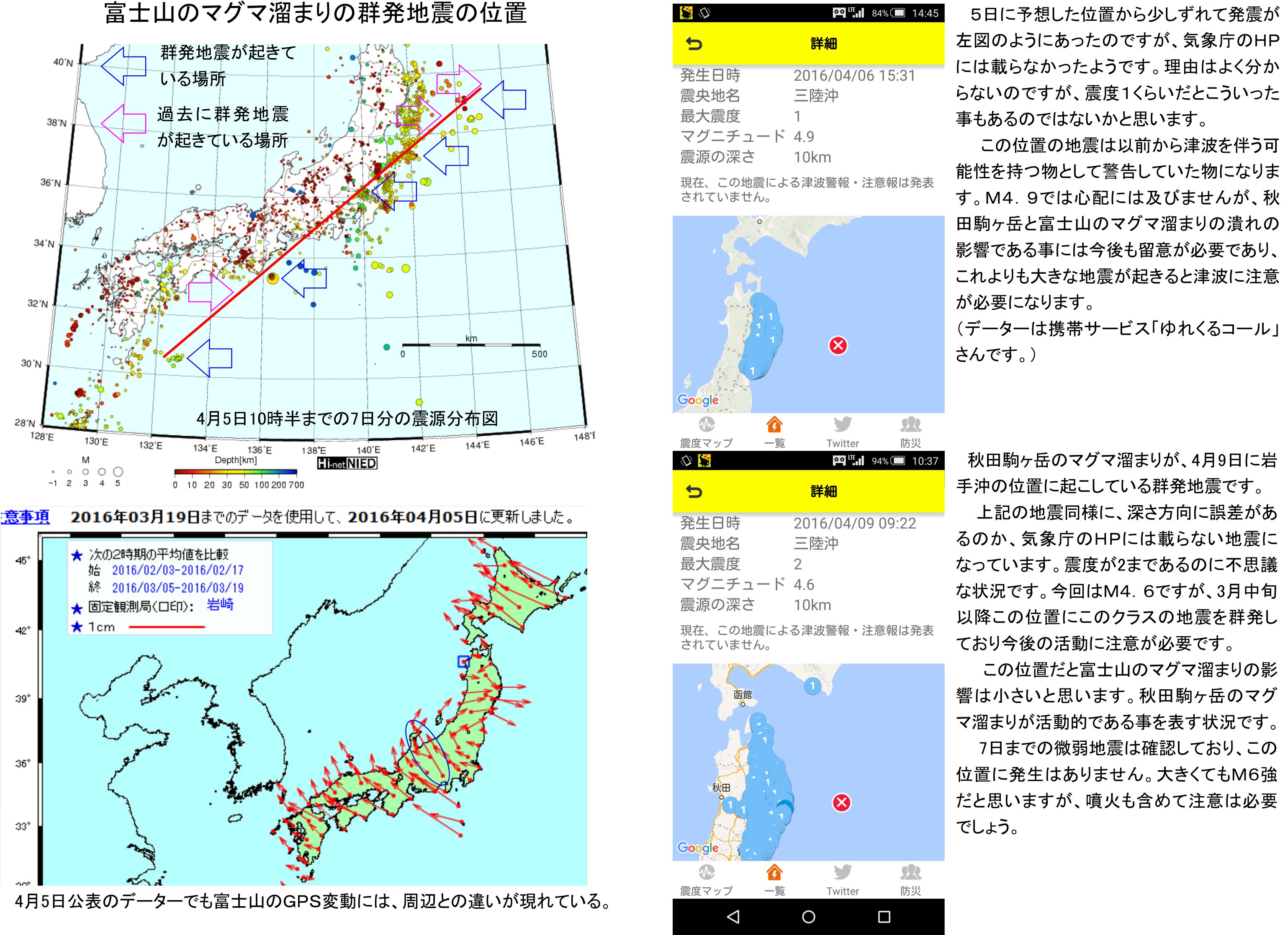

4月5日追記

本日公表のGPS変動データーにも富士山のマグマ溜まりの潰れを示唆する変化が現れていました。イラストを追加しましたので参照下さい。

桜島、霧島の活動を表す大隅半島の南東部の群発地震ですが、いつまでたっても消えないことに疑問を感じていました。今回3月末から地震活動が活性化しており、富士山のマグマ溜まりの活動時期と重なっていました。

過去の例で調べると2004年の東南海地震の類似地震が起きた時にも同様に活性化していました。こう考えるとここまで富士山の影響が届くと考える必要があると思います。750kmもあるのですがフィリピン海プレート下部の障害のないところなので、ここまで届くのでしょう。

反対側を考えると、秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりの影響域にある三陸沖の地震域に重なります。同様にここまで届いていてもおかしくないでしょう。

吾妻山と富士山のマグマ溜まりの潰れの交点に地震が起きる話を書いています。この種の交点上に力が加わりやすいので、群発地震の起きやすい場所になり、311地震を始めとして大きな地震にもつながりやすいのではないかと思います。

昨日南海地震のエリアに注意を書きましたが、同様に宮城沖も三陸沖も注意すべき状況にあると思われます。日向灘沖にも可能性があり4連動のメカニズムになりますが、距離もあるので起こりにくいと思います。今回のマグマ溜まりの潰れのエネルギーはたくさんの群発地震を起こすほどではない状況だからです。

南海エリアは白山のマグマ溜まりの潰れの影響域です。日向灘は阿蘇山の影響域になり、交点が弱い結果でしょう。今回のマグマ溜まりの潰れのエネルギーは大きくないと思っていますが、フィリピン海プレートのエネルギーの集中する場所の潰れであり、他の火山に比べると広い場所に強く影響するタイプです。

イラスト上図の軸上において遠距離でもM6程度以下の地震になりうると思います。リスクは小さいのですが、富士山のマグマ溜まりの活動がどの様な物かを教えてくれる可能性があると思いますので、一通りを書く事にしました。

4月6日追記

秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりと富士山のマグマ溜まりの交点は三陸沖地震の位置になります。本日この位置にM4、M3クラスが1つずつ発生しています。原因は昨日の記事の通りです。もう少し大きければ相関が分かりやすいのですが、これだと普通の地震との区別が難しいでしょう。残念ですがこれが現実です。正確な大きさと位置は明日明確になります。

富士山と阿蘇山のマグマ溜まりの交点である日向灘の位置には3月18日にM3.9が、白山との交点である南海エリアには少しずれていますが3月19日にM3.9がそれぞれ起きています。普段地震の少ない位置であり、富士山のGPS変動との相関は明確です。ずれがあるので南海エリアの位置にはまだ今後の発生に可能性があると思います。

メカニズムを知る上での残りは、宮城沖の311地震の震源地の位置になります。現状では大きな物にはならないと思いますので、被害もない事もあり起きてほしい物です。

科学としての富士山北側のマグマ溜まりの潰れは明確な位置の相関を残していますが、この先大きな物が起きなければ多くの人の信じる物にはならないでしょう。こちらが無理してアピールすることはありません。自然はこちらの資金繰りの苦労との関係はなく、単にこちらが理解のある人の助けを必要としているものです。

こちらの進めたいことを3つにまとめてみました。偽善の敵他、様々に足引かれる中でも真実を伝えることは出来るでしょう。

1)国民主権に基づく署名による司法権行使は、政治の嘘と科学の嘘を明らかにするための情報公開を可能にする、簡単な法改正である。

2)客観性を重視する科学はこれから進歩し、未来を豊かな社会にする。その例としての地震と噴火の予知と常温核融合の技術、加えて放射能の反動が明らかになっている。

3)2つに分かれて争ってきた地球の過去、隠されてきた先史文明の存在を知ることが、未来を平和な社会にする。

寄付他、ご理解のある方のご協力を重ねてお願い致します。

4月7日追記

まだ昨日の地震の詳細データーを確認していませんが、携帯サービスの情報ではM4.9で東北の東側に震度1を起こしていたことが明らかになりました。2枚目のイラストの中にデーターと説明を追記しました。気象庁のHPには載らなかったのですが、震度1では明確な判断基準がないのかも知れません。

防災科学技術研究所の震源図では2つ地震が起きています。この2つのエネルギーが一つであれば、M5を越えて分かりやすい物になっていたと思います。また、震源の深さはもっと深い事になっており、何か解析上の不明瞭な部分が残っている様子です。

秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりの活性化に際して、この位置の三陸沖地震を警告していました。M4.9では津波も観測されないと思います。5日の記事では富士山のマグマ溜まりの交点になる事を指摘し、地震につながり得ることを書いています。

小さい地震ですが、M5相当であり科学としての当たりにはカウント出来ると思います。イラストの赤い軸上付近の地震には今後も注意が必要です。くどくてすみませんがマグマ溜まりが活動的な三陸沖は津波にも要注意です。

あと、夕方のデーターではM4.9はM4.3とM4.0の二つに分かれて深さも49kmでした。4分の発生間隔なので、震源が遠くて区別が出来なかったのでしょう。二つ合わせてM4.9相当と思います。大きくなかったのは残念ですが、こちらの科学としては複数の地震であることが、マグマ溜まりの潰れの引き起こす群発地震であることの証明にもなっています。

4月8日追記

本日は重要なニュースがあったので載せたいと思います。新潟県中越地震と中越沖地震を起こした無責任なCO2貯留実験があったのですが、4月6日から北海道の苫小牧沖で同様の実験が始まったとのことです。

現状の苫小牧沖に長岡と同様の影響が起きるとすると、ここでは噴火湾周辺の火山に大きく影響が及ぶでしょう。周辺の地震が増えるだけではすまないと思います。特に近くにある樽前山は噴火が近いと思える状況にあるので、リスクは高く正直破壊される自然が悲しいです。加えて観光資源に大きく影響するでしょう。

現在の実験への評価は上側にCO2が漏れてこないことを実証するだけであり、地震科学なのに下の岩盤の破壊への影響を無視しているのです。上下に流れる電流が大きく変化するので、この計測により地盤を破壊したことを将来証明出来るようになりますが、それまでに起きる長岡以上になりかねない被害はここでも見過ごされる情勢です。長岡の失敗に学ばない無責任な行政には責任の追及が重要になるでしょう。

このエリアにおけるこの実験は、3つの大きな火山の地下のマグマ溜まりのバランスを崩すことになります。火山は活動的になっている状況下であり、非常に憂慮する事態です。

今朝の3時半頃に福島沖で深さ30km、M4.1の地震があり、福島の一部が震度1で揺れました。震源は吾妻山と富士山のマグマ溜まりの潰れの交点付近になります。群発地震がまだ続いており活動が活発である事を表しています。もう少し大きくないと富士山の影響が及んでいることを感じにくいでしょう。

M6クラスが起きるのは確率的な問題だと考えており、様子を見ています。本日の記事は非常に重要であり、ここまで時間調整をされているのかも知れません。

4月9日追記

本日も岩手沖にM4.6の地震がありました。秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりの活性化を表す物です。携帯情報では深さ10kmになっていますが、この位置の群発としては浅い発生なので、計測誤差が出ているかも知れません。イラストに追加しました。震度が2あるにもかかわらず気象庁のHPには掲載されない地震になっています。

7日までの微弱地震に関連エリアでの発生はありませんので、大きくてもM6強だと思います。群発地震が続いていることもあるので、小規模な噴火も含めて注意が必要でしょう。

昨日の記事に関連して、北海道駒ヶ岳を始めとする火山の活性化と八戸沖の地震など2月にあった活動の兆候が明確に現れてくるのか、それとも樽前山や有珠山に影響するのか、注意しています。関連する温泉など変化に注意が必要と考えています。

火山の状況を見直したところ、那須岳のマグマ溜まりの潰れを示唆する地震が増えていることに気づきました。3月末の吾妻山のマグマ溜まりの潰れの影響を一時的に受けた物と思います。M4.4までの群発地震が起きていましたので、この関連にも注意が必要になりました。

4月10日追記

苫小牧に予想される人災と同様である兵庫県南部地震の余震がありましたので、この解説を簡単にしておきたいと思います。

1995年1月17日のM7.3の地震が淡路島から神戸にかけて多くの人々の人命を奪う地震になりました。この地震の原因の大きな一つが明石海峡大橋が断層上に作られた事による海水の流入による地電流量の増大です。地震当時にも多くの人が目撃した発光現象が記録に残されており、その原因として大量に電流が流れたことを明らかにしています。物理における岩盤の破壊において電気は重要な役割を果たすのであり、破壊の状況との間に大きな相関を持ち流れた分だけ破壊が進むのです。

2013年4月13日に淡路島でM6.3の地震が起きています。断層の動きから阪神淡路大震災の余震とは考えられていないのですが、現在の日本の地震科学は地震に至る電流の流れは研究対象でなく無視ですし、断層を動かした周辺と深い部分の地殻の動き、プレート運動との相関についてはさしたる知識を持たないのです。

淡路島から神戸を通って京都につながる断層帯に動きを促す電流を流し続けているのが明石海峡大橋なのです。この領域の地震を活性化したからこそあの地震が起きたのですが、仕組みを理解出来ていない当時は仕方がなかったでしょう。

本日1時22分と1時53分にM4とM3.5の地震が上記断層の少し北側で動いています。電流の増大は広域に影響しているので、破壊が今も進んでいると考えるべきなのです。苫小牧同様に上下に流れる電流計測がこの現実を教えてくれる場所であり、この対策をどうするかを考えることにつながると思います。明石海峡大橋は断層を避けたトンネルで作り替えることになるかも知れません。次に大地震が同じ動きを断層にもたらすと考えると、明石海峡大橋はずれた動きが橋本体をねじり耐震バランスを崩すので、寿命が縮むだけでなく最悪利用不能になります。今後はその都度橋脚以外が作り直しを必要とするのです。地盤を動かす次の地震の時期は今も加速中です。

富士山のマグマ溜まりとは関係ないのですが、偶然の中で自然が苫小牧と長岡のリスクを警告させたなら、本日の地震のリスクも同様です。上下に流れる電流計測は現実の大きなリスクを私達に教えてくれるでしょう。客観性を重視してこなかった科学は、その修正により大きく進歩出来るのであり、生活の役に立つ使い方が出来るのです。

4月11日追記

昨夜23時32分M3.7茨城県南部、本日1時38分M3.4茨城県北部でそれぞれ震度2の地震がありました。マグマ溜まりの潰れの影響域であり、活動が活発である事を示しています。

三陸沖の位置に群発地震が、南海地震のエリアにも1つ小さく地震が起きており、エネルギーは南北に広く拡散しています。

9日現在の微弱地震には気になる物はありません。大きな地震にはならないと思いますが、マグマ溜まりの交点付近ではM6強まで可能性があると思います。

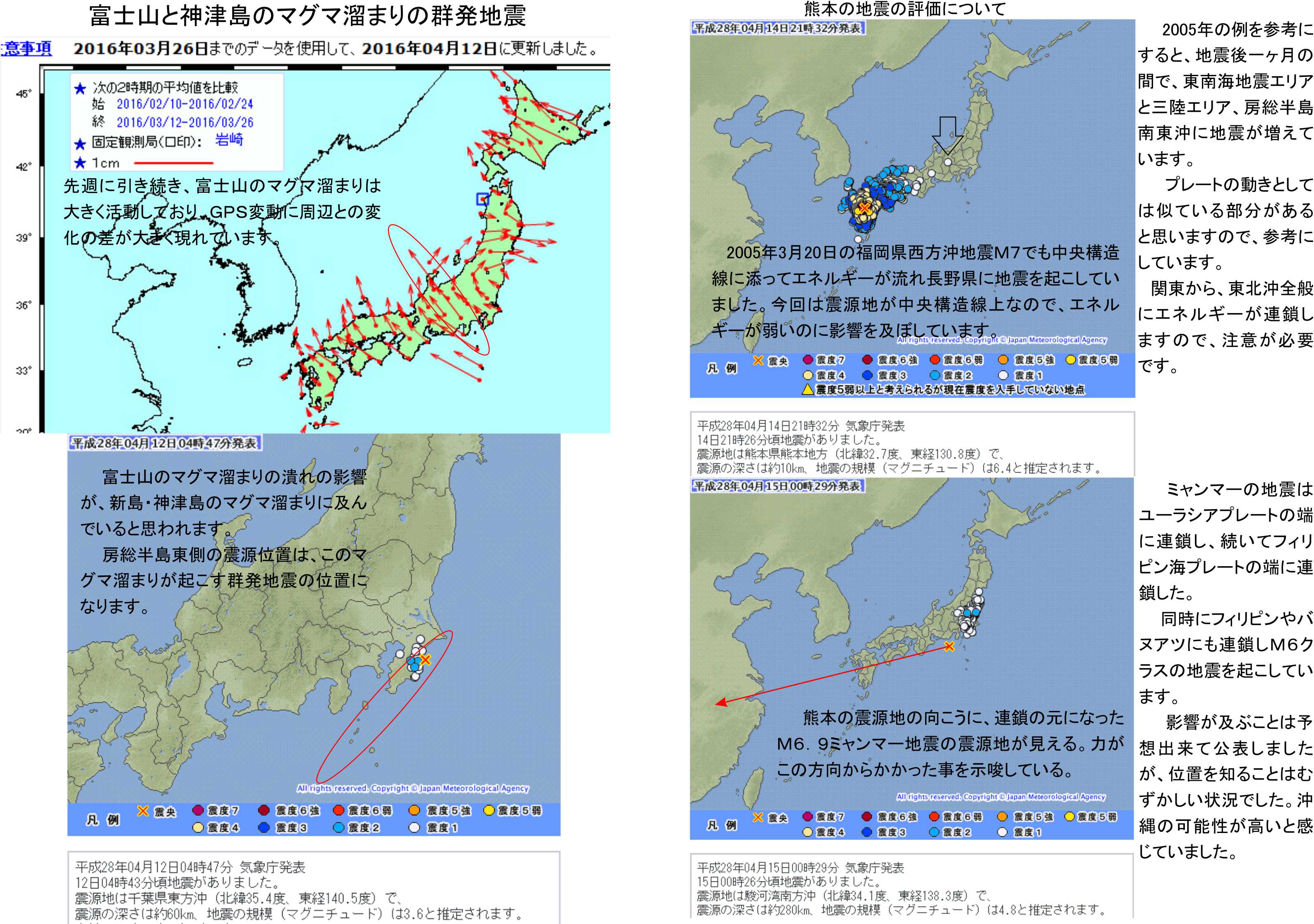

4月12日追記

本日のGPS変動データーも、先週に引き続き富士山のマグマ溜まりの潰れを表しています。関連地震への注意が必要です。屋久島も180度逆になっており意味を調べています。

本日4時43分にM3.6、震度2の地震が房総半島の東側で起きています。新島、神津島のマグマ溜まりの潰れが引き起こす地震として予想していた物になります。群発地震の起きている位置であり深さも一致しています。イラスト参照下さい。

新島、神津島のマグマ溜まりは富士山のマグマ溜まりの潰れの影響を受けている活動と思われます。現状では被害につながる大きな地震は起こさないと思いますが、富士山のマグマ溜まりの活動が続く間は注意が必要でしょう。

4月13日追記

4月12日のデーターを確認したところ、三陸沖にはM3.0,M3.2,M3.5,M3.6,M3.8と5連続しており深さも50km前後です。富士山のマグマ溜まりの交点が活性化しており秋田駒ヶ岳の活動と合わせて注意が必要です。微弱地震はこのエリアにはありませんが、計測が難しいこともあるので津波に至る可能性も含めて注意を再度喚起しておきます。

本日の13時46分M4.4が福島沖で起きており、吾妻山と富士山のマグマ溜まりの交点から少し外れた場所になります。活動が活発である事を表しています。数が増えると大きな地震にもつながりやすくなります。

4月14日追記

本日1時24分にM3.2、震度1の地震が房総半島の中央部付近で起きています。深さが60kmあり小さいですが新島、神津島のマグマ溜まりの群発地震と考えます。12日に引き続きの発生であり、活発な活動である事を表しています。

日本時間の昨日23時頃にミャンマーでM6.9深さ135kmの地震が起きています。インドプレートがユーラシアプレートを押してヒマラヤ山脈を作っている部分です。

この結果が日本のユーラシアプレートの端に地震のトリガーとして現れる可能性があります。西は台湾から東は富士山であり北は糸魚川のフォッサマグマになります。4000kmも離れていますが地震の広域メカニズムの一部であり、富士山に影響する部分があるので書くことにしました。

これまで琉球は関係ないので評価してきませんでした。現状の群発地震の評価で歪みの現れている場所は、与那国島北方、沖縄西側、奄美大島のそれぞれ周辺となり、微弱地震は沖縄東方です。2週間くらい地震につながりやすくなると思います。

夜9時少し前にM3.6深さ50km震度2が東京でありました。少しずれていますが、深さの点からも富士山のマグマ溜まりの関連地震と考えます。活動が活発なので、これよりも少し大きめの発震にも注意が必要です。

本日は続いて9時半頃に熊本でM6.4深さ10km震度7が発生しました。被害も出ていると思います。今後の余震に注意が必要です。この地震は調べた範囲では前兆が微弱地震一つであり上記のメカニズム以外には考えにくい物でした。大きなユーラシアプレートにとっては端になりますが、この地震の位置を正確に当てる事は私には難しかったと思います。プレートがバランスを取るメカニズムが働いた物になると思います。

10時45分現在余震域が中央構造線上に広がりつつあります。構造線はプレートの歪みが出やすい場所であり、バランスの崩れが弱いところに現れた地震になると思われます。この種の地震の統計評価をもう少ししていれば、プレートの端だけでなくこういった構造線付近にも注意を出せたと思います。

ミャンマーにおける深さ135kmという地震だったために、表層のバランスだけでなく地殻全体のバランス調整が必要になりました。プレートが押される方向への調整が必要になり日本に向かったと考えています。

構造線上の阿蘇を始めとする九州の火山が活性化することは分かりやすいと思います。今回はプレートの端としてその先の御嶽山から弥陀ヶ原まで影響が出る可能性がありますので、多少の活性化に注意を喚起しておきます。遠く離れた諏訪湖が震度1で揺れており影響が中央構造線上に流れたことを表しています。群発地震他発生があれば改めてお知らせします。

4月15日追記

本日0時25分頃、駿河湾の南方沖にM4.8深さ280km、震度2の地震がありました。この地震は予想していた物ではないのですが、震源地が駿河湾地震を刺激するだけでなく房総半島先端から仙台まで揺らしており、広域に下から揺らしたことで、地震を促進する働きがあります。

過去の駿河湾地震は、この種の深度地震に刺激を受けて発震している物があります。今回は位置が過去の例を思い出せていることと、富士山のマグマ溜まりの影響域を広域に刺激しているので、以降の地震にさらに注意が必要になりました。大きくするのではなく起きやすくする方の刺激です。関東から福島沖くらいまでは影響が大きいと思います。

昨日からの一連の流れの一部と思われます。こちらとしてはメカニズムを考える必要がある地震です。

上記に対して3時29分にM4.4震度1ですが、茨城県沖に地震がありました。この地震は赤城山のマグマ溜まりで考える地震です。311地震後に日光白根山から赤城山へとマグマ溜まりの潰れの地震が移動してきており、最近はこのエリアの地震になっています。昨日も15時半頃にM3.5震度3で日光が揺れていました。どうしてここが揺れるのかと思ってみていましたが、今思うとここまでミャンマーの影響が及んでいたのかも知れないと思います。活性化した部分に地震が誘発された物が本日の地震です。

0時25分の駿河湾南方沖の地震は、ユーラシアプレートが動いてフィリピン海プレートに影響が及んだと考えると納得の出来る物でした。3月26日に地震の境界の話を書いています。この境界よりもユーラシアプレートとフィリピン海プレート寄りの発震であり、深さはこの位置の影響が強いという理由と思われます。イラストに説明を追記しました。

富士山から福島県沖までマグマ溜まりのエネルギーが通りやすくなったと考える必要もあります。この意味で三陸沖地震は可能性が高まったと考えて下さい。関東から東北沖全体に注意が必要だと思います。311地震の影響ほどではないのですが、広域に注意が必要な状態です。

被災地の救助活動が進むことを願っています。離れたエリアにはこれから2週間程度は地震の影響が出てくる可能性がありますので、注意が必要です。

今まで書かなかったリスクがもう一つあります。太陽に肉眼で見えるほどの大型の黒点が現れており、Xフレアを起こすと地震に予想している最大エネルギーがM7からM8に上がります。こうなると被害地震なので可能な範囲の対処が重要になります。昨日は太陽からのエネルギーが高まっていた中での地震であることも書き添えておきます。

今回の熊本の地震はこちらの科学ではまだ正確な予想は追いつけないのですが、神事をする人々には予想が出来ていたようです。対処が必要になったらここに紹介しますので、ご協力を呼びかける事になると思います。

4月16日追記

本日3時1分岩手県東部でM4.1深さ60km震度2、8時19分房総半島の東側でM3.2深さ30km震度2の地震がありました。それぞれ秋田駒ヶ岳、新島、神津島のマグマ溜まりの活動を表す地震です。

昨日は20時46分相模湾でM2.8深さ30km震度2の地震がありました。深さもあるので、箱根山か伊豆東部火山群のマグマ溜まりによる地震と思われます。

これまでこの2つのマグマ溜まりの活動はそれほど目立つ物ではありませんでした。新島、神津島の活動が目立つようになってきたので、その影響を受けているかも知れません。こうなってくると、東京湾周辺にもM4クラスの地震に可能性があると思いますので注意が必要です。大きくなる気配を感じた場合は根拠を明示して情報を流します。

今朝の熊本地震のM7.3に連鎖して大分県西部でも地震が起きており東部での地震と津波の発生を心配しています。詳細は熊本地震のページを参照下さい。

熊本地震の影響を見ていると、2005年の福岡県西方沖地震後に東南海エリアに地震が増えた理由が分かる気がします。すでに警告している御嶽山から弥陀ヶ原の火山の活性化ですが、マグマ溜まりの潰れがこの東南海の位置に出ます。当時のデーターは熊本地震側のイラストに載せてあります。

今回はすでにM6の地震が起きているので、少しずれた位置に現在小さく地震が出ている状況です。同様に白山についても小規模の噴火と地震に可能性があるので、南海エリアにもM6クラス以下の地震に可能性があることを改めて指摘します。富士山のマグマ溜まりの潰れの一環ですが、白山と御嶽山のマグマ溜まりに影響が及んでの結果が、このエリアの交点付近の地震になると思います。現状は可能性が高まったレベルと思います。

4月17日追記

本日20時34分千葉県北西部にてM3.8深さ80km震度2の地震がありました。昨日予想した伊豆東部火山群の起こす群発地震の位置です。今後も関東だけでなく東京湾周辺の地震が増えそうな雰囲気ですので注意が必要です。

本日発生したエクアドルのM7.8の地震に関しては、熊本地震のページに評価しています。影響がどの様に出てくるかは今後の世界各地の地震に依存し、ここに評価記事を追記します。当面今までよりも予想していた地震が起きやすくなったと考えて下さい。