地震の境界がある神津島と三宅島 3月26日

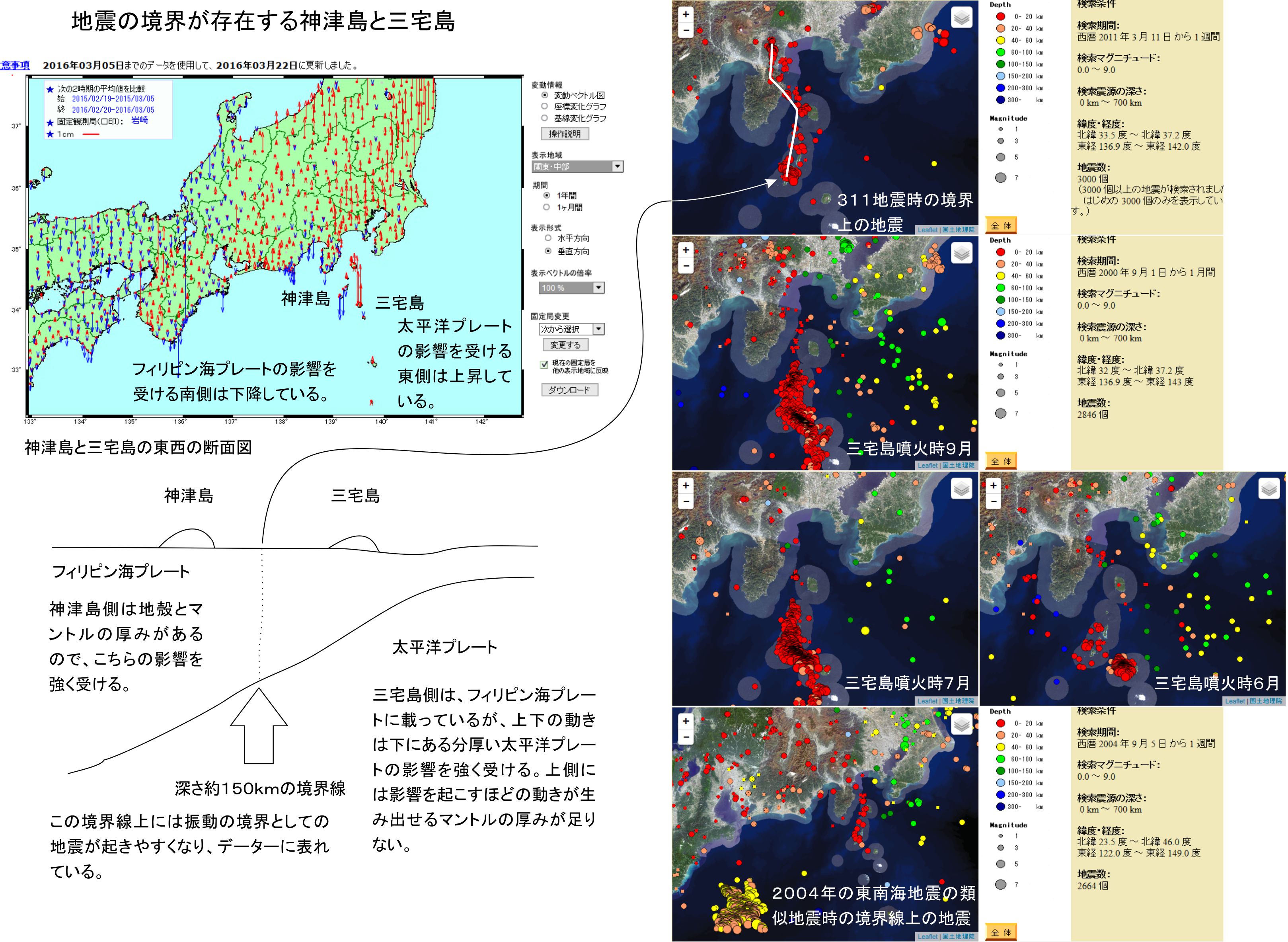

前回の記事の説明イラストで、神津島と三宅島のGPS変動が全く逆向きになっていることを見つけています。三宅島は大きく上昇し、反対に神津島は沈んでいました。

同じフィリピン海プレート上の島なのに、どうしてこれほど大きく違いのある動きをするのか、解析する必要を感じていました。2000年の三宅島の噴火と311地震を経て現在に至るのですが、単純にこの差を説明する事は出来ないと感じます。

3月23日に神津島で低周波地震の発生がありました。こうなると原因を解析しないといけない状況なので、まずは地震の状況を色々と調べプレート運動にどの様に影響をしているのか考えました。

2月22日に三宅島が火山性微動を起こしておりその前後にもマグマ溜まりの潰れを示唆する弱めの群発地震が起きていました。

この影響を受けて神津島のマグマ溜まりも潰れを少し引き起こし、弱い群発地震を起こすだけでなく火口上部での低周波地震にの発生に至った様子です。

この島の地震波を調べたのですが、観測点では普通の地震も低周波地震になっておりマグマが存在するから低周波地震になるという状況ではありませんでした。この意味で一般の低周波地震に比べて神津島の物はリスクが低いので、噴火につながるリスクは小さいことが分かりました。

三宅島とほぼ同時に神津島のマグマ溜まりも潰れている感じでした。三宅島の潰れの方が大きく、この影響を受けて今回の神津島の低周波地震になったと思います。今後の注意が必要になりましたが、変化に注意するレベルと思います。

ここまで調べた結果で、特に注意を必要とする状況ではないと考えましたが、神津島と三宅島で動きが真逆になるメカニズムを理解しないと、マグマ溜まりの潰れを単なる伝染と考えて良いのか分からなくなります。東北の火山同様の隣への影響ですが、メカニズムにまだ続きがあるかもしれません。

311地震は様々な事を教えてくれました。大きな地殻変動を伴っていたのでその影響が分かりやすい形で現れていたのです。今回の上下の逆の動きも311地震を参考にすることで、そのメカニズムを教えてくれることになりました。

その結果ですが、上下の動きにおいて神津島はフィリピン海プレートの動きに主に支配されており、三宅島は太平洋プレートの動きに主に支配されています。地震波は上下の動きを抜きに出来ないので、地震その物にもこの状況が生まれるのです。

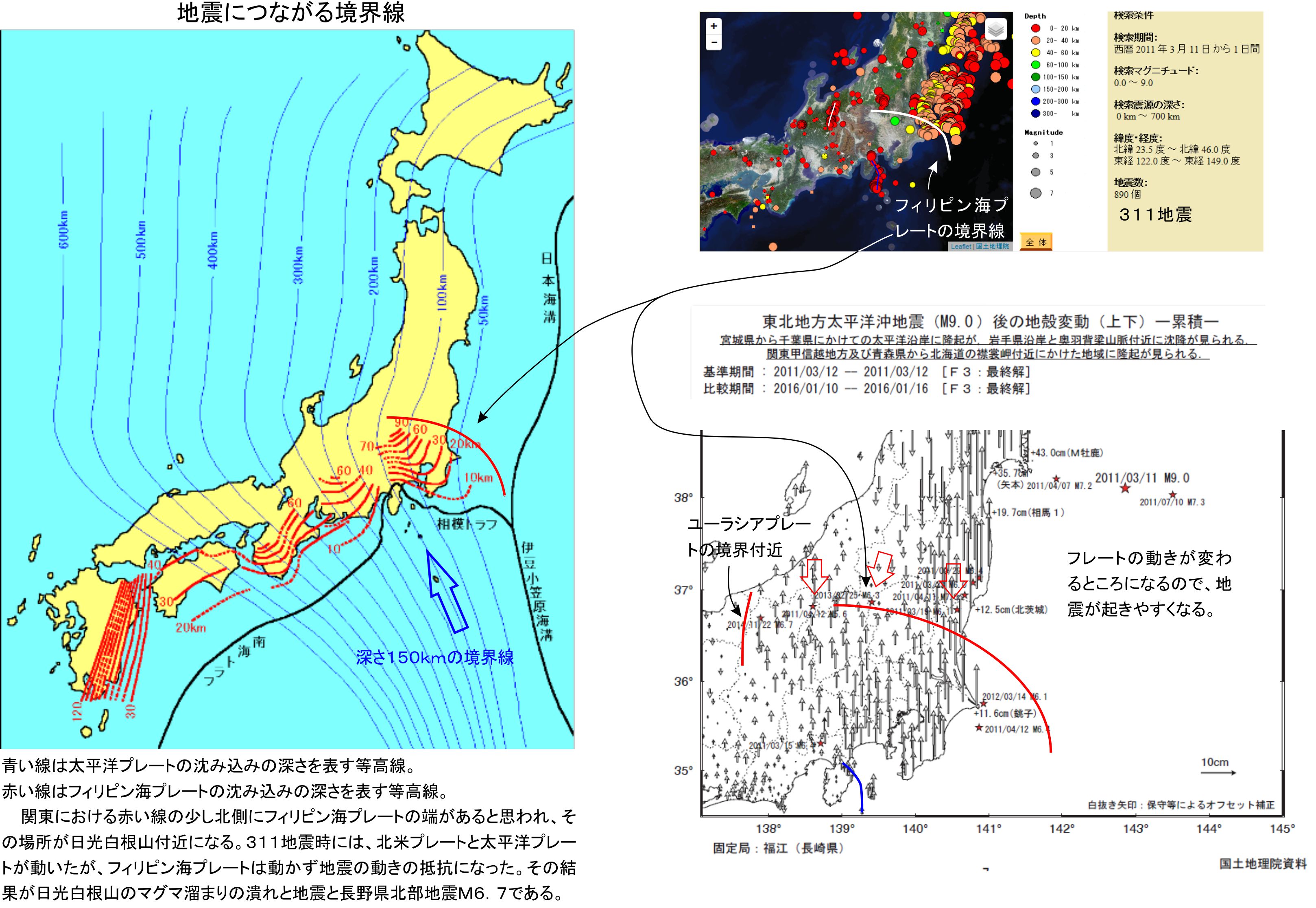

イラストに311地震と東南海地震の一種である2004年9月5日の地震の震源分布図を載せています。北米プレートと太平洋プレートの地震である311地震が起きた時に箱根山から神津島までの間に大きめの地震が起きて、その後の富士山直下の地震につながったところを見ています。この地震の線が何故生まれたのかを考えるために2種類の比較をしました。

1つめは2000年の三宅島の噴火時における地震の震源位置の変化です。地震は6月に三宅島で始まり、7月には神津島、新島に広がって行きました。伊豆東部火山群の位置を経て箱根山、富士山まで影響しています。三宅島の噴火でありながら、三宅島の影響は少なく、伊豆大島にもほとんど影響していません。神津島のマグマ溜まりの潰れが原因の噴火だったので、この状況が生まれたのです。震源域が311地震の直後の大きめの地震の分布によく似ていることが分かると思います。

2つめは2004年の地震です。フィリピン海プレートの地震が起きた時にその後1週間の地震分布図を見ると、311地震とほぼ同様の震源位置が箱根山から神津島に生まれていることが分かるのです。

フィリピン海プレートの地震が起きても、太平洋プレートの地震が起きても、同じ場所に地震が起きるのです。ここに境界線がある様に見えると思います。三宅島の噴火に相当しますが、近くで地殻変動が起きてもこの境界線上に地震が生まれるのです。ここに揺れやすい理由がある事になります。

物理としてのメカニズムは簡単な物になります。深さ約150kmまではそのプレートの地震が主要な振動になりますが、これよりも浅くなると、その下にある150kmよりも厚い側のプレートの地震が主要な振動になるのです。大きなプレート型の地震ではこの厚みがないと振動がうまく伝わらない様子です。地殻とマントルは互いに引きずり合う影響を持っています。この影響が150kmまで及んでおり、この深さまでを一体に動くと考えると状況を説明します。プレートのゆっくりとした動きとしてみても同様です。

神津島と三宅島の中間にこの深さが存在するようです。防災科学技術研究所の説明画像では三宅島の真下が150kmでした。深さの位置はおおよそ合っていると思います。伊豆大島と三宅島は火山フロントにあるので、マグマの生まれる深さである約120kmのプレートの上に乗っているはずです。深さは誤差の範囲で正しいと考えるべきでしょう。

この場所で普段から地震が起きるので、表層の地殻にも弱い部分が生まれていると思います。その結果地殻変動で地表部分が動くと、この裂け目も影響を受けて地震を起こしやすくなっているのでしょう。2000年の三宅島の噴火がこの状況でした。

2015年に箱根山の噴火が起きて、その後周辺に地震が起きています。網代を経て伊豆大島に影響が及ぶと考えていましたが、この状況にはならずに神津島側に影響が及ぼうとしている状況です。過去にも伊豆大島に影響せずに新島、神津島に影響しておりこのメカニズムを知りたいと思っていました。今回判明した原因がこの現象の理由です。

これに似た変化が311地震における、日光白根山での群発地震と、その後の長野県北部地震M6.7になります。こちらはフィリピン海プレートの存在が関東平野側を北米プレートとは異なる動きにするので、この境界部分に力が加わり日光白根山のマグマ溜まりが潰されて、長野県北部地震になったのでした。

防災科学技術研究所のイラストに、フィリピン海プレートの一部が赤色で書かれています。現在計測出来ている部分であり実際にはもう少し北側にまで広がっており、その影響の途切れるところが日光白根山付近と考えられます。

GPS変動では少し分かりにくいのですが、新潟県中央部から日光にかけて動かない部分がありこの場所に境界線が重なっていると思います。イラストに載せていない水平方向の動きではこの当たりに向きの緩やかに変わる部分が存在し抵抗が加わっていることを表しています。結果として地震が起きる程である事は赤い星印で分かると思います。

同様に伊豆諸島を見ると、上下の変動が地震の境界線付近で大きく変動していることが解り、東側は太平洋プレートの影響で上昇している事が明らかです。

富士山の噴火に至る伊豆諸島の火山のメカニズムを理解する上で、重要な役割を果たしている部分でした。神津島はフィリピン海プレートの動きである沈み込みを大きく表しており、三宅島は311後に上昇を続けている太平洋プレートの動きを表していました。

三宅島には2000年の噴火後に溜まり始めたマグマの影響もあって上昇している部分があると思います。神津島は沈むだけなのですが、マグマ溜まりは活動的であり、今回の低周波地震同様に今後も大きな活動につながってゆくでしょう。この部分は双方の刺激を受けるので、地震が多い分噴火の回数は少なくなるのでしょう。エネルギーが溜まる前に地震で分散されるような感じです。その分噴火する時は大きなエネルギーで噴火する様子です。

現在活動的になっている神津島と三宅島のマグマ溜まりは、関東南部と東部に群発地震を起こす事もあり、その後の地震の前兆になります。今後の変化に注意が必要です。

あと注意している秋田駒ヶ岳ですが、三陸沖地震の位置に地震を起こしています。群発地震になるかは不明ですが、ここに大きめの地震が起きると津波を伴う可能性があり注意が必要になりました。地震の揺れで被害を受ける可能性はまだ低いと思いますが、津波を伴う地震には注意が必要です。微弱地震のデーターが見られるのは2日後であり、しばらく様子を見ながら必要な情報をここに載せたいと思います。主に津波への心構えをお願いするレベルの警告です。距離が遠くて微弱地震の予知が難しい場所であり、現状は微弱地震なしでの低レベルの警告状態です。また小規模の噴火にも注意が必要です。こちらは普通に火山計測での前兆が出ると思います。

稲生雅之

イオン・アルゲイン