雌阿寒岳の噴火の仕組みについて 3月24日

なかなか噴火に至らない雌阿寒岳の状況を、噴火の仕組みを知るために見直しました。他の火山とは異なる仕組みの解析結果です。火山の深い部分での熱活動は今も進行中ですが、新たに判明した仕組みの中では噴火に至る可能性は五分五分と考えます。マグマ溜まりの潰れが起き、火山の上側にGPS変動が起きて噴火に至るという仕組みとは異なり、十勝岳のマグマ溜まりの潰れの影響を強く受けている火山活動です。

この潰れは大地震を起こす物であり、この影響により火山全体が影響を受けています。その結果火山全体に上に持ち上がる動きと力が生まれ、このプレート内部の力が時々外部の刺激で微弱地震を引き起こしていると思われます。

簡単に説明するとこの様な感じです。こちらの心配していた微弱地震による地殻変動には、噴火に向けた動きよりもこの種の内部にたまっている力が抜ける動きの方が多いのではないかと思います。

十勝沖地震と浦河沖地震の大きな物が起きた時に、噴火しやすいという実例はあるのですが、必ず噴火するというわけではありません。この部分も含めて今の状況を再検討しました。近い所では1月14日の浦河沖地震M6.9が影響しており、この地震は十勝岳のマグマ溜まりの潰れの影響で引き起こされた物であると考えています。

過去の浦河沖地震でも地震活動が活発になりましたが、翌年に噴煙を大きくしたという記録であり、直後の噴火に至るとは限らない物です。

今回は微弱地震が火口下部で起き続けており、深さも20~30km前後です。この動きがあるので、噴火に至るのではないかと考えていました。12月末の発生から以後何度も群発地震を繰り返しており、噴火に向けた現象なのかを再検討する必要を感じていました。

これまで見てきた火山では、御嶽山が微弱地震を経て噴火に至っています。浅間山は微弱地震を見せることはありませんし、桜島も噴火の前兆としての微弱地震ではありません。その火山毎に特徴があるのがこの種の地震です。雌阿寒岳の特徴がどこにあるのか、調べられる範囲を検討してみました。

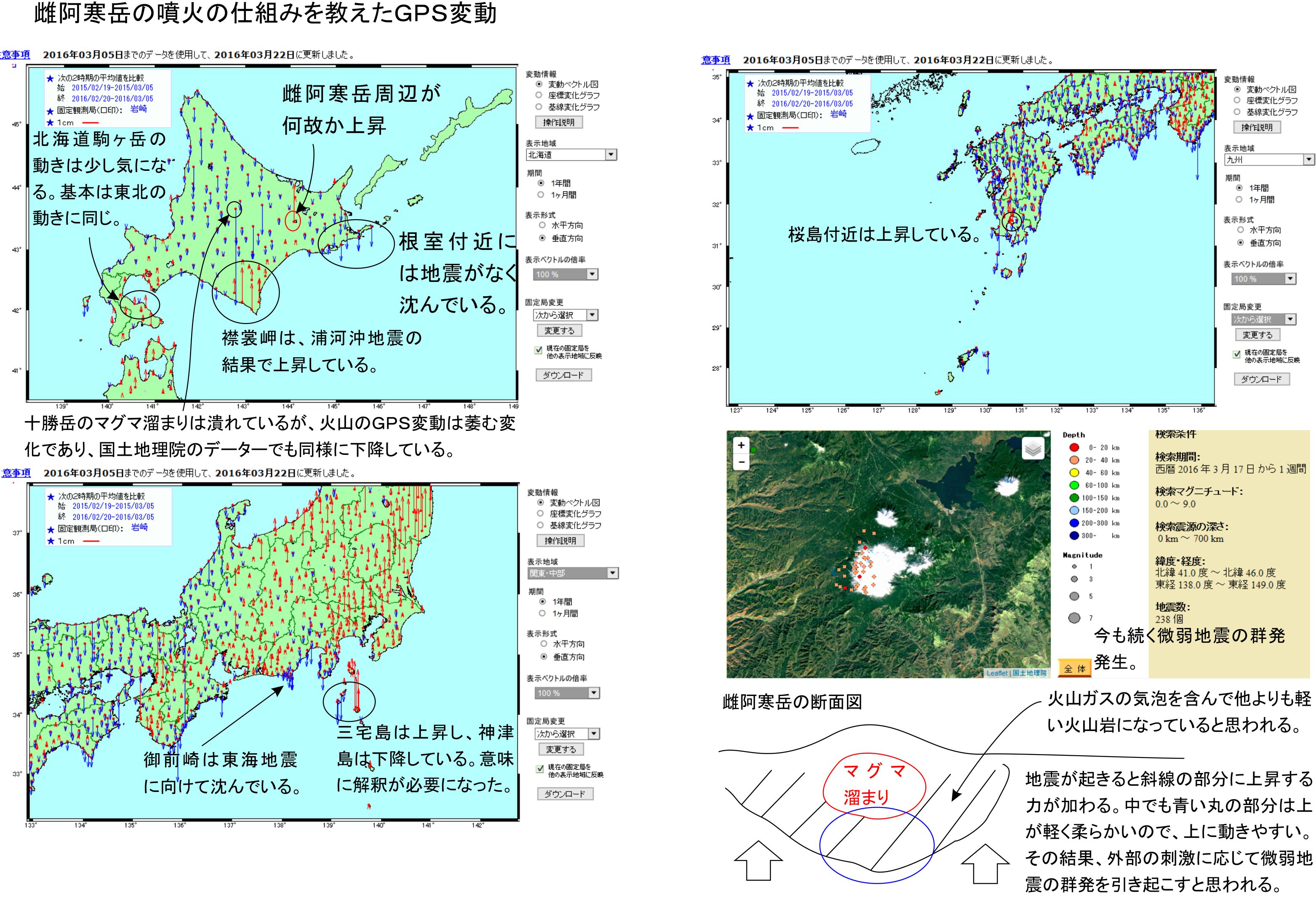

今回目についたのはGPS変動データーです。これまで細かく見ていなかった部分を調べ直したのですが、イラストに見る様に雌阿寒岳の付近の地殻が年変動で3cm程上昇していることに気づきました。周辺にはこの上昇は見られず、雌阿寒岳の付近のみになります。

年変動のデーターは、プレートの動きを知るために日本規模の物をこれまで見てきました。ここに雌阿寒岳付近のデーターは存在していません。主要な点だけなので仕方がないのですが、これはこちらが時間と手間をかけていればもっと早く気付けたことでした。

北海道のデーターを見ると、襟裳岬の上昇が大きく、次いで根室は下降しています。これらは海側のプレートに押し込まれた大陸側のプレートが地震により跳ね上がった物とそうでない物を表していると思います。十勝沖、浦河沖に大きめの地震が続いており、この影響での動きを年単位で反映した物でしょう。

今回紹介しているデーターは、1年前の1ヶ月間と現在の1ヶ月間の平均位置の差になります。これまでこちらの紹介してきた物は大半が1ヶ月前と現在の差であり、1ヶ月の動きになるのです。年にすると平均化されてより長期的な変動を見る事が出来ています。

襟裳岬と根室付近の年変動の理由は明確に想定出来ますが、なぜか雌阿寒岳付近のみが上昇しています。この理由を考えることが必要でした。

普通に考えるとマグマ溜まりの潰れによるマグマの上昇が起きているという事になるのですが、それだと噴火して良いはずであり大きすぎる感じがするのです。

十勝岳のマグマ溜まりの潰れと、関連して引き起こされる十勝沖と浦河沖の大地震に影響されてこのGPS変動が起きていると考えるべきでしょう。すると、始めの頃に説明した雌阿寒岳の成り立ちにまで遡って考えることが必要になりました。北海道が生まれる前に雌阿寒岳が火山島であったことを説明しています。周辺の隆起した土地とは異なるのであり、火山性の島なのです。

地震が起きると、液状化現象という物が起こり、軽い物が上に飛び出してきます。ガソリンスタンドのガソリンタンクや下水道のマンホールなど、揺らされることで重い物が下に沈み、軽い物は上に上がることになるのです。311地震の時に東北地方だけでなく広く関東でも問題になった軟らかい土や砂を吹き出し家を傾ける現象です。

雌阿寒岳の火山としての重さが他のプレート部分の重さと異なり、一部が軽い場合にこの浮き上がりが起きるはずです。この辺りが揺らされる地震が起きることが雌阿寒岳を活性化する条件であれば、これは当てはまるのです。

地殻の重さで調べると、火山島の玄武岩質マグマは普通の地殻よりも重いことになっています。海底のプレート部分は玄武岩質なのでこれと同じになりますが、火山島部分でマグマが生まれる時に火山ガスを含んで気泡を形成する場合があります。こうなると中央海嶺の下部で生まれた玄武岩よりも気泡分だけ軽くなりうるのです。その結果地震に揺らされると、比重の違いから重い方が下へ、軽い方が上に動くので、火山の主要部分を上に動かす力になるのです。これは揺れている間だけです。

揺れが収まるとこの力も消えるのですが、上に動こうとして動けなかったところには、動いた部分に引きずられるという上に押す力が残されるのです。水中で浮きを下に押し下げている状態であり、常に浮き上がろうとする力を働かせていることになるのです。

この状態でマグマ溜まりが潰れる変動を受けたり、横からプレートの境界が押されたりすると、上に動こうとする力がそこに同時に働いて微弱地震を生み出すのでしょう。応力という歪みがあるところを、この種の外部刺激が動かすのでその結果として微弱地震が起きるのです。

この場合雌阿寒岳下部の比重が軽いことになりますが、恐らく火山全体でも中心部分が軽いという分布をしており、地震の影響でこの種の応力を生じやすいのでしょう。岩石の比重を詳細に調べる必要が出てきますが、あとで調べると分かることです。

こういった応力の解放は上向きの力であり、火山全体を動かしてマグマを高温にして噴火に至らせる可能性を持つと思います。ただ、こういった微弱地震が起きたからすぐに噴火に至るのではなく、応力という歪みが解消されているだけの部分もあるでしょう。この区別が出来ると良いのですが、現状では渾然一体です。

その他条件としては、マグマ溜まりが活性化して圧力を上昇させマグマが多くなり上部が軽くなること、十勝岳のマグマ溜まりに近いだけでなく、プレートの境界近くにあって地震が大きくなりやすいこと、地殻の動きも同様に容易なことなどが考えられると思います。

雌阿寒岳はこれまでの変化から火口下部での熱活動が進んでおり、噴火に至る可能性もあります。一方で微弱地震は火山が大地震で持たされる押し上げの歪みを解放している現象でもあり、噴火に至らなくともその活動は続きます。今後のプレート運動のエネルギー次第でしょう。

近い時期に雌阿寒岳の噴火が起きると過去の微弱地震の発生から考えてきましたが、こう考えると、今回の十勝岳のマグマ溜まりの潰れのエネルギーが小さい様です。浦河沖の地震がM6.9であって十勝沖のM8クラスよりも影響がはるかに小さいので、噴火に至らずこのまま地震活動と熱活動が消えてゆく可能性もあると思います。噴火に至るエネルギーが計算出来る様になるのは事例が積み上がってからでしょう。現状では地震以前の熱活動からあと一歩に見えているので、噴火は五分五分と考えます。

この火山の噴火でこちらの情報が広まると期待していました。ちょっと残念ですが、現実はこんな所だと思います。他の火山も含めて今後の変化に期待する状況です。

この年変動のGPSデーターは他の地区でもその場所の特徴を教えてくれていました。現在活動的な秋田駒ヶ岳、栗駒山、蔵王山、吾妻山は東北地方の火山ですが、このGPS計測には目立った変化を見せていません。この意味ではそれほど大きな変動ではないと言うことかも知れません。群発地震を起こしている物もあるので今後も注意は必要ですが、大きな噴火になるよりも小規模の噴火レベルと思わされます。

三宅島と神津島の変動が大きく、次いで伊豆大島でした。これらの火山は今も変化に向けて活動していることが明らかな様子です。いつ頃明確に動き始めるのか、その予想が出来るようになると良いのですが、これらも今後のデーターの蓄積次第でしょう。あと、桜島も上昇しており今の活動の強さを表している様でした。

この種のGPS変動のデーターも古い物を遡って火山との相関を調べて、今後の噴火の予想に生かすべきでしょう。こちらの時間とぎりぎりまで努力した資金ではもう出来る状況にないので、そのうち当てる火山の噴火か地震が研究者の目を覚ますのを待つことになります。仕組みが明確になると彼らは目の色を変えて論文を書く競争を始めるので、あとは時間だけの問題でしょう。国土地理院も過去データーの使いやすい公表を検討してくれるかも知れません。

稲生雅之

イオン・アルゲイン