311地震が教えたマグマ溜まりの影響 3月18日

富士山のGPS変動を調べる過程で、311地震が教えている他のマグマ溜まりの潰れについても調べる事になりました。今回の記事は前回の補足記事でもあります。

富士山のマグマ溜まりは311地震以降はそれなりに活発であると思われます。山頂直下の火山性の地震は起き続けており、フィリピン海プレートの押しによる影響を受け続けています。この影響はM5に満たない群発地震や普通の地震で取り去られていますが、時々そこそこ大きな影響を及ぼす可能性があると思います。

その地震は茨城、福島で起きる分は311地震の余震的に扱われてきていると思います。静岡側の物は駿河湾地震以降は顕著な物がなくなっていますが、浅間山のマグマ溜まりを刺激する活動は続いており、こちら側も活動していることに変わりはありません。

今回調べてその影響の大きさを再確認した形ですが、すぐに大きな地震が起きるという物ではないと思います。現在のGPS変動が気になるところですが、この続きは来週のGPSデーターの公表以降になります。

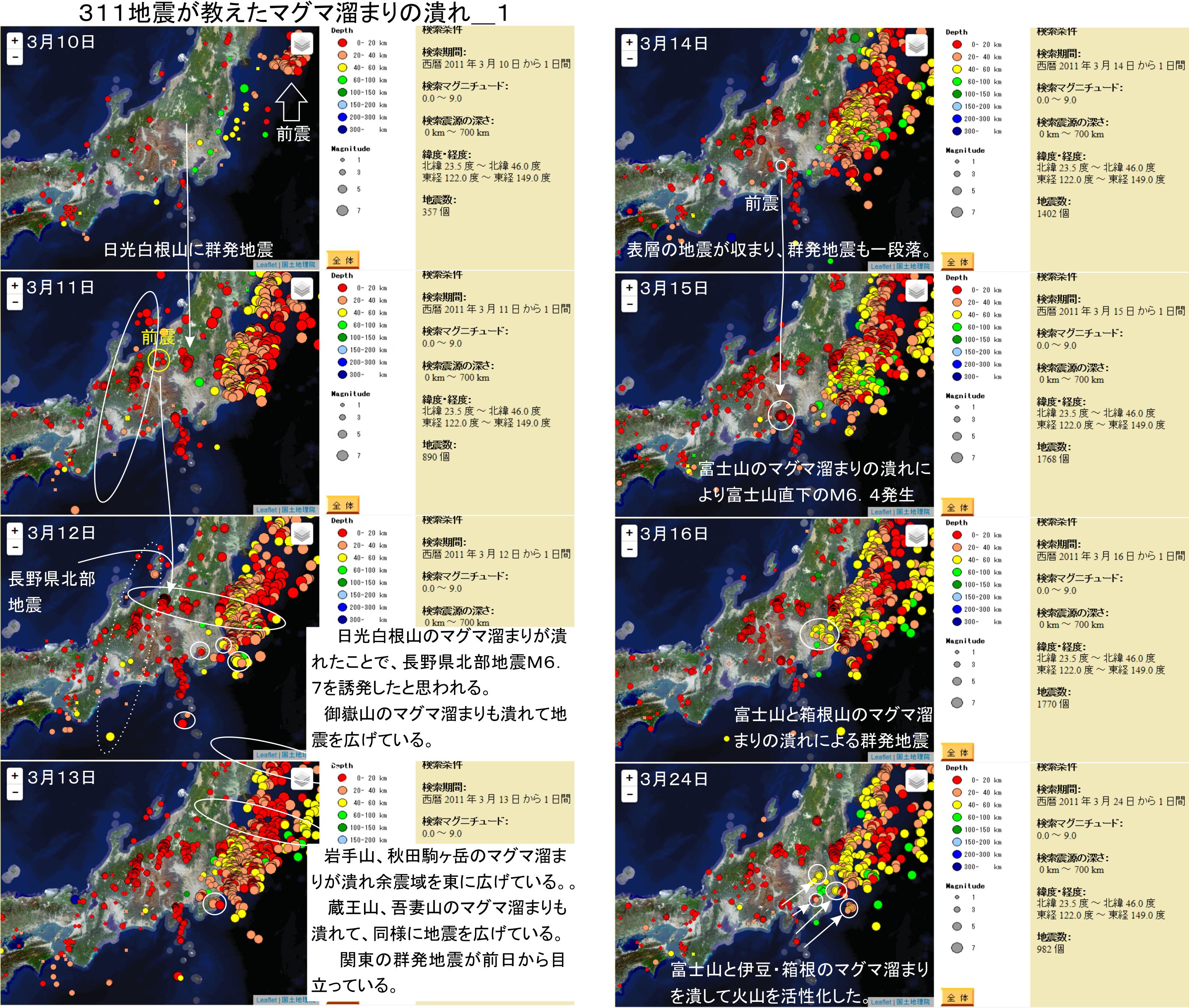

前回の記事で、311地震以降に岩手山・秋田駒ヶ岳、吾妻山、蔵王山のマグマ溜まりが余震域を広げる様子を説明しました。一般に余震域の拡大はその本震地震の断層の延長線上に起きてゆく物ですが、311地震の余震域の拡大はこの現象では説明の出来ない物になります。マグマ溜まりの潰れが実際に起きて、遠方に群発地震、普通の地震を誘発している良い例になると思われます。

311地震はそれまでにない非常に大きな地殻変動を伴っていました。東北地方の中央部が5mも東に動いたので、その影響を他の地区も受け続けることになったのです。その結果マグマ溜まりは日本中で影響を受けて地震を引き起こしていました。

余震域の拡大は他の場所でも起きており、断層のつながりのない中で数日の範囲で大きな拡大を引き起こしていました。この状況が日本各地のマグマ溜まりの存在とその影響エリアを教えてくれていました。

東北地方の存在するプレートは北米プレートと呼ばれており北海道から関東までを含み、フォッサマグナと呼ばれる中部地方の構造線で区切りになっています。このプレート全体が動く事になるほどの大きな地震でした。

その結果東方地方の北米プレートの南半分は折れ曲がって時計回りに回転しました。それに引きずられてフィリピン海プレートと、ユーラシアプレートが動かされています。

この境界面での地震が増えているのは、このプレートの動きを反映しているからです。関東地方北部の日光白根山が311地震の直後から群発地震を起こしています。この場所のマグマ溜まりが潰れたことを表しており、311当日の前震を経て翌日の長野県北部地震M6.7につながったと思われます。東北地方の震源地の動きに対して、この場所の動きが大きかったのでしょう。弱い場所に現れる歪みであり、フィリピン海プレートに下側を抑えられて動けない関東平野側との地殻の違いが現れたのかも知れません。

時計回りの回転はフィリピン海プレートの伊豆諸島、伊豆半島を引きずって富士山方向へと潰し込んでいます。その結果が始めに起こった箱根山の群発地震であり、伊豆東部火山群、伊豆大島、新島、神津島へとつながる地震を誘発したと思われます。当然のように下にあるマグマ溜まりの方が柔らかいので、上の地殻が潰れるなら下のマントルにも大きな力が加わり潰れを誘発したでしょう。

地震は表層のプレート側を動かしたので、下のマントルはこの動きに引きずられているようです。表層の地震が起きてからマントル層のマグマ溜まりが潰されている様子で、群発地震はあとから現れています。通常のプレート運動ではマグマ溜まりが先に潰れてあとから表層の地殻が潰れますが、地震に強制的に動かされると順序が逆になる様です。

地形的に見ると、フォッサマグマの北寄りの部分である乗鞍岳から立山までの地震が直後に誘発されています。これは御嶽山も含まれる大きなマグマ溜まりの潰れになりますが、時計回りの回転でプレートが平行に動けた甲府から諏訪までは大きな地震を伴っていません。諏訪から力の方向を変える必要があるので、その分の圧力で群発地震を起こしているようです。マグマ溜まりの潰れは東南海地震の震源地まで及んでいましたが、地震は数が少なかったので影響は少なくてすんだようです。

力がこの様に作用したので、浅間山や草津白根山には大きな力が加わらなかったと思われます。今回は御岳山と日光白根山側に負担がかかった状況でした。

ここまで見てくると、富士山のマグマ溜まりが二つあるという現実も明らかになってきます。311地震の直後に富士山直下のM6.4の地震が起きていますが、この地震の潰れを起こしているのは主に南側のマグマ溜まりです。南南西から北北東に向くマグマ溜まりで、山頂の南側に存在する部分です。

フィリピン海プレートが引きずられて潰された状況なので、フィリピン海プレートの影響の強い部分に圧力が及んだ形です。地図で見て頂くと分かる通り、箱根山も伊豆東部火山群も一通りが富士山よりも南側に存在し、この部分を東から潰すと富士山も南側に影響が及びやすいのです。

前日の富士山北側の前震を経てM6.4の地震が起きた後、筑波辺りに群発地震が起きています。この地震は富士山の北側のマグマ溜まりの影響が強く、南西から北東に向かう向きのマグマ溜まりの潰れです。南側の歪みが地震により抜けたことで、こちらにも影響が及ぶ結果になったのでしょう。さらに北側に存在した群発域が南下した物と思われます。地殻全体の動きの中では、北米プレートの影響を受ける部分でありマグマ溜まりの向きの関係で時計回りの回転では影響が少なかったのでしょう。

富士山はこの後8月の駿河湾地震に向けて変化してゆきます。この地震は東海地震と同じメカニズムの物であり富士山の南側のマグマ溜まりの潰れが引き起こした地震でした。

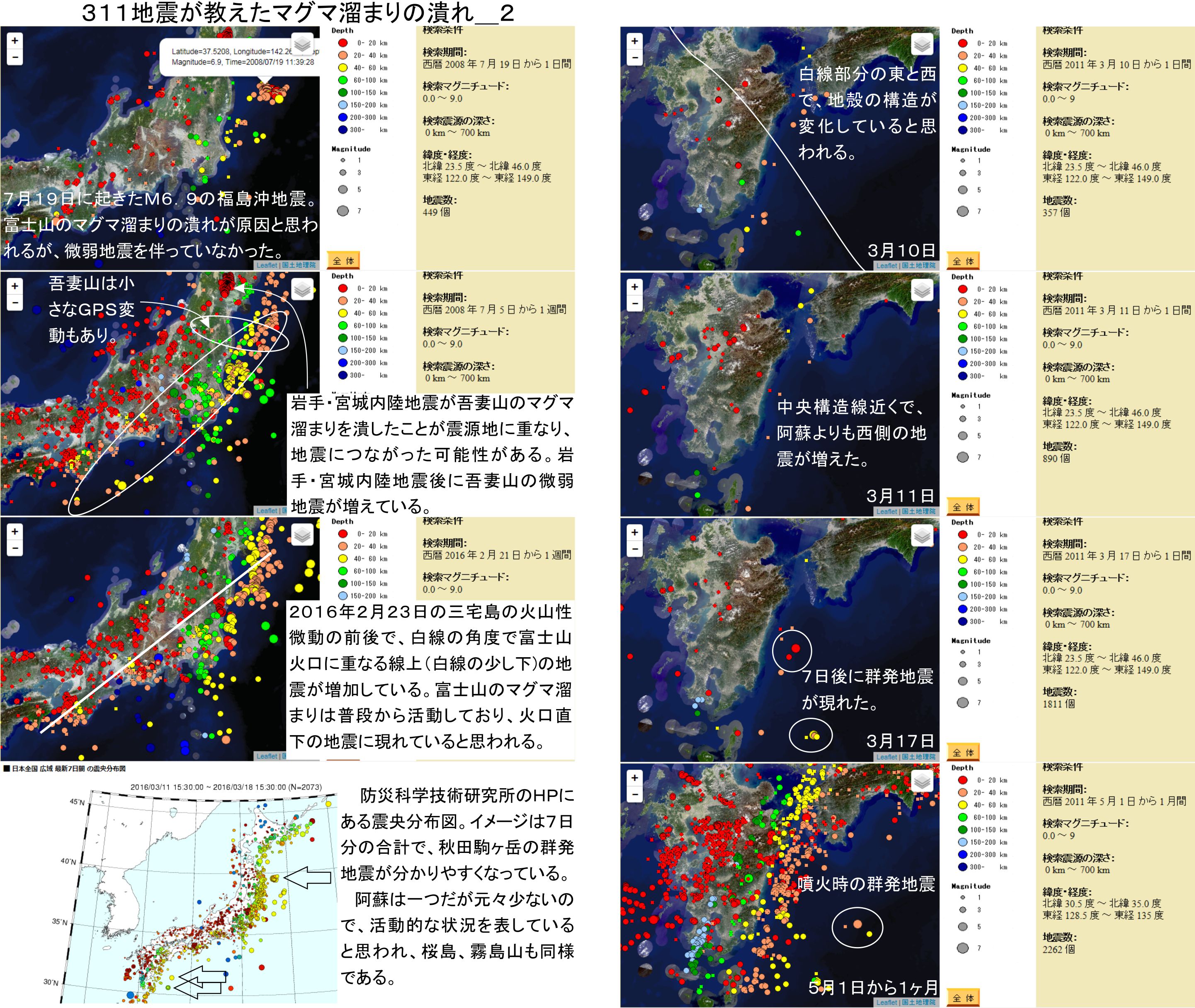

関東と中部はこんな所ですが、次に影響が及んだのは中国・四国を飛ばして九州でした。中国・四国には瀬戸内火山帯もあるのですが、これらは1300万年前に日本列島が動いていた時代の名残であり、現在はこの場所にマグマ溜まりは存在していないと思います。

火山は山陰側に少し存在するので、こちらにはマグマ溜まりも存在して影響があると思われます。今回の311地震に関連する動きの中では、マグマ溜まりの潰れや群発地震は大きな物にならなかったようです。

九州は地形的な特徴があり、大隅半島の東側から阿蘇山に四国・パレスベラ海盆の構造線が見られます。イラストに白線をした部分です。この線は2500万年くらい前に太平洋プレートが回転した時代よりも前に、プレートの沈み込みの存在した場所になります。その時代がどれくらい長かったのかは分かりませんが、この線の西側と東側では地殻の固さに差があるのか、311以後の地震の影響に差が出ています。

2500万年前から四国・パレスベラ海盆が生まれて、現在の日本海溝がこの位置から東へと成長してゆきました。ゆっくりとした動きであり、厚い地殻にはなっていないのでしょう。この差が地震の影響への差になります。

分かりにくい話ですみません。言いたいことは、イラストの白線上に東からの力が加わりやすいと言うことです。西日本の地殻の固さがここで変わるので、押された時の影響をこの場所が特に受けやすいのです。その結果がこの地に存在する阿蘇山とそのマグマ溜まりであり、地殻の構造がここで変わることが原因で、大きなマグマ溜まりが出来やすい状況です。この場所は311地震の影響を受けてゆっくりと動き、7日かかって群発地震を起こしています。少し遠くに変化が伝わる時間でもあるのでしょう。

桜島と霧島山の群発地震は分かりやすいですが、阿蘇山の物は日向灘の地震であり、普通の地震との区別が難しいです。5月に小規模の噴火の起きた時の地震とは位置が異なりますが、大きさ他阿蘇山のマグマ溜まりの潰れによる物であると考えます。

311地震の影響を大きく受けたマグマ溜まりは

岩手山・秋田駒ヶ岳

栗駒山

蔵王山

吾妻山・周辺の火山

日光白根山・周辺の火山

富士山

箱根山を始めとする伊豆半島・諸島の三宅島までの火山群

御嶽山から立山までの火山

阿蘇山

霧島山

桜島

となると思われます。群発地震と余震域の拡大の関係から明確な現実でしょう。これまでの地震と火山の理論では説明出来ない部分です。311地震の誘発地震である長野県北部地震と富士山直下の地震もマグマ溜まりの潰れが原因で説明できるのです。

311地震は微弱地震による地震予知の仕組みを教えてくれることになりました。余震が続く中では微弱地震が起きにくくなるので、予知の出来ない物があると思っていました。その地震の例が富士山のマグマ溜まりが潰れた結果の2008年7月19日M6.9の福島沖地震でした。

今回富士山のマグマ溜まりの仕組みを調べる為に見直しをした結果、この地震は吾妻山のマグマ溜まりの潰れが重なった結果であることが分かりました。二つの群発地震が重なって大きな地震を起こしたと考えられ、微弱地震の発生前に二つの衝突で発震に至った物と思われます。微弱地震のメカニズムの反例ではありませんでした。

この先まだ様々な例が見つかると思いますが、地殻の歪みを教えてくれる微弱地震が大きな地震の予知に利用出来るという仕組みは守られるのではないかと思います。マグマ溜まりの潰れと、それが引き越す群発地震と組み合わせて、今後の噴火と地震の予知に役立つと思います。実用的な技術であり広まることを願っています。

秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりは現在も群発地震を起こしています。イラストを参照下さい。火山性地震が起きる一日前から岩手沖に群発地震が始まり、大陸よりにもM4クラスの地震を起こしています。そのほぼ直線上に三陸沖の地震の震源もあり、ここに群発地震が起きる時にリスクが高まりそうです。M5に満たない地震ですが3つも起こしています。今のところ微弱地震の発生はありません。

イラストの防災科学技術研究所の震源図には、微弱地震は入っておりません。それでもほぼリアルタイムに群発地震の発生は分かる物です。参考までに紹介しました。今回の記事も重要な内容になってしまったので著作権は放棄です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン