東北の噴火と地震の仕組み 3月16日

3月12日から秋田駒ヶ岳の火山性地震が増加し、今現在も岩手沖で群発地震が続いています。M5に満たない弱い物ですが、秋田駒ヶ岳のマグマ溜まりの潰れを示す物であり、今後のGPS変動への注意が必要になりました。これまでの所GPS変動は起きておらず、今の状況がしばらく続いて落ち着くことになると予想しますが、GPS変動が起きて群発地震に大きな物が混ざるようになると地震と噴火の双方にリスクが生まれます。

先日の栗駒山の解析で2011年までの東北地方をかいつまんで5年分見て来ていました。今回の秋田駒ヶ岳の気象庁発表により、2001年以降での東北地方の見直しが必要になり、やっとその作業を終えて必要な情報の公表をするところです。

今週は富士山のGPSに変化があり、国土地理院の公表データーで周辺が北西なのに富士山だけ南南西へ向きを大きく変えています。ここでの注意は富士山の火山計測のGPSデーターにはまだ変動が表れていないことです。

調べてみると2月24日と3月6日くらいに富士山直下の地震が増えています。GPS変動は2月27日までのデーターなので、この変動により6日の地震が起きている可能性があるという状況でした。

2月23日に伊豆大島の微弱地震が増えていました。22日から23日にかけて三宅島での火山性微動が数時間続いたので、この関連のマグマ溜まりの潰れによる影響かも知れないと思います。

この位置から富士山の火口直下の地震が増えることは過去にも例があるのですが、GPS変動に即座につながることには納得出来ない物があります。山体が膨らむ、潰れるの変動であればしばらくして気象庁の公表になると思います。ここはしばらく様子を見るしかない状況です。何が起きているのか、GPS計測上の問題なのかも含めて検討する予定です。結果が出るまでお待ち下さい。

前回の中部の解析で仕組みの解析は一段落と思いたかったのですが、積み残した部分に目を向ける必要があると言う事を現実が教えていました。蔵王山で6日に、十勝岳で5日に火山性微動があり、雌阿寒岳も13日に微弱地震を群発していました。十勝岳の活動は北海道の北側と襟裳岬のGPS変動に現れており、襟裳岬のGPS変動は収まりましたが、北側はまだ継続しています。大きな地震にならないと思いますが、注意は必要です。

なかなか噴火しない雌阿寒岳は、この十勝岳の影響を表していると思います。噴煙はこれ以降小さくなっているので注意していますが、準備完了で何かを待っているかの様です。北海道駒ヶ岳側の状況に動きはなく様子を見るしかない状況でした。

積み残していた東北地方の状況ですが、311地震以降の現在につながる状況を見ていませんでした。311地震の前と後では東北地方の太平洋側の地震の状況は様変わりしています。311地震の余震と呼べる状況がまだ残っているので、正直なところ群発地震と余震の区別がつきにくいと感じていました。

複数の火山か活性化すると、隣の火山のマグマ溜まりに影響する事があるという例を、栗駒山の解析の中で書いています。今回の状況がまさにその中にあるので、難しくても必要な解析をしないといけないと思わされたところでした。

秋田駒ヶ岳の状況は上述した通りです。今回の解析では他の火山への影響関係が悩ましいところでした。

GPSに変動が出ているところが吾妻山になります。この変化は火山が噴火前に膨らむ物ではなく膨らんで噴火せずに萎む過程です。ですので、噴火する可能性は低いのですがこの変動はもろに隣に影響します。動きやすくなった蔵王山は火山性微動を起こしており、この先のGPS変動次第で小規模の噴火に至ってもおかしくない状況です。同様に隣の那須岳もです。こちらはGPS変動なく安定しているのですが、蔵王山は2013年から膨らんだり止まったりしています。13年には大きめの群発地震も誘発しており、GPS変動に同期したマグマ溜まりの潰れが起きていました。

火山性微動の発生は現在も活動が継続中である事を表しています。ここに書く東北の火山の中では、今後の変動に最も注意が必要でしょう。

栗駒山には変化が見られず、大きな影響を地震に対して起こしていますが、噴火に至る兆候は見えていない感じです。火口周辺の地震が影響しているのか、下側のマグマ溜まりが潰れても、表層側のマグマ溜まりは潰れにくいようです。

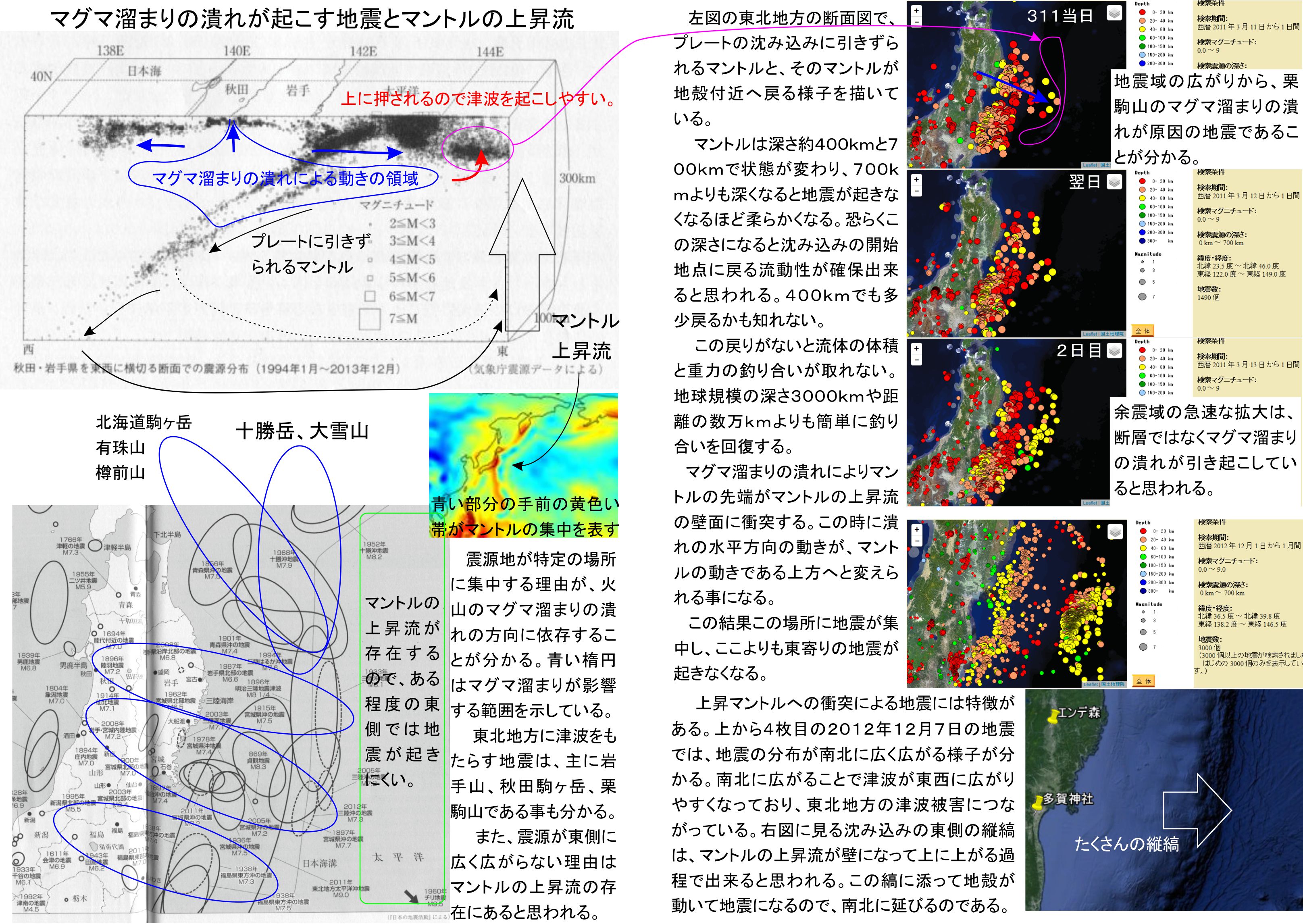

本日の記事で重要なのは、東北地方の地震の発生メカニズムには、これまで知られていなかったマントルの上昇流が影響していると考えられる部分です。この上昇流の発生部分にマグマ溜まりの潰れによる群発地震がぶつかることで、この場所での大きな地震を誘発するだけでなく、上昇する動きが地殻の垂直方向の動きを促し大きな津波を生み出していることです。

マントルの上昇流のエリアでは、地震の仕組みで見せられる沈み込みによる大陸プレートの跳ね返りは起きないのです。このプレートの跳ね返る部分よりもさらに東にある部分であり、跳ね返りが津波を何度も繰り返し引き起こす要因を持たない部分なのです。

覚えている方がいると嬉しいのですが、過去にプレートテクトニクスに関連して、マントルが熱では対流しないという話を書いています。熱の分布が生まれても、電気が流れてすぐにその分布を消してしまうので、古い科学の言う所のマントルの熱的対流は非常に起きにくい物なのです。プレートを動かすレベルではほぼゼロでしょう。

ホットスポットが生まれる場所の近くに存在する海底の川の証拠が、ここでの重要な物証です。海水の流入によりマントルがマグマを生み出すので、マントルが減る部分に補う流れが生まれてマントルを動かすのです。中央海嶺ではこの状況になっており、下からわき上がってきたマントルは水平方向に送り出されますが、わき上がった分だけの沈み込みがその近くで起きていると思われます。

この状況は衛星による計測で中央海嶺近くに沈み込みが存在することである程度想像出来る物です。そしてこの続きが今回のマントルの上昇流です。

日本列島の東側にある日本海溝へ、太平洋プレートは沈み込んでいます。この沈み込みにはマントルも一部が連れて行かれる形になり、沈み込んでいるはずなのです。これはマントルが地殻に引きずられているという論文から明らかな現実でしょう。

すると沈み込む分の湧き出しが必要になります。体積を持つ液体である以上飲み込み続けるだけという現象は続かないのです。その結果がマントルの上昇流であり、その位置は衛星による計測では日本海溝の東側のエリアです。

ここに上昇流があるという可能性は以前から衛星データーを元に指摘していました。ここにマグマ溜まりの潰れがぶつかると、ここより先に進みにくい事が明らかです。マグマ溜まりの潰れによるマントルの水平方向への押し出しが、この場所に来るとマントルの上向きの動きに変えられてしまうのです。

結果としてこの部分に地震発生が集中することになるのです。イラストに載せるデーターは過去にこの場所での地震発生が多かったことを表しています。今回主に動いている秋田駒ヶ岳、岩手山のマグマ溜まりと栗駒山のマグマ溜まりです。地震発生の仕組みの説明は言葉としては単純ですが、イラストを見て頂く方が分かりやすいと思います。

近い所では三陸沖地震2012年12月7日M7.3深さ49kmになります。この地震は311地震の余震として起きたとも言える物であり、震源地はマントルの上昇域に存在する栗駒山のマグマ溜まりの潰れが引き起こす場所です。

この仕組みを説明するデーターはもう一つあります。311地震直後には、マントル上昇流域での地震は、栗駒山のマグマ溜まりが誘発する群発地震域だけだったのです。それが1日毎に南北に広がり、3日で今の余震域を構成しています。

特にこの部分の地震は40kmよりも深い領域が主であり、西側の本震域では浅い地震が主に起きています。この場所を深く大きく揺らす理由は、秋田駒ヶ岳、岩手山、蔵王山、吾妻山、那須山などのマグマ溜まりが地殻変動で影響を受けて潰れたことが原因であると思われます。南北に広がる変化は地下の地殻変動の広がりを表していますし、311地震の後で日本中の火山が活性化したことは、多くの人の知る現実です。

マントルの上昇流の領域に余震に見える地震を引き起こしてきたのは、東北の火山のマグマ溜まりが311地震の影響で潰れる他の変動を受けた結果と思われます。これまでなされてきた普通の地震のメカニズムでは説明出来ないでしょう。そしてマントルの上昇流は流体の補流という補う流れであり、マントルが熱で対流していないことを表してもいます。熱による対流は古い時代に考えられた物であり、未だに実証されていない仮説です。

今回のメカニズムから新たに警戒しなければならなくなったことがあります。秋田駒ヶ岳が筆頭ですが、現在の群発地震は東北の沈み込みプレートの領域で起きており、昨日現在微弱地震の発生はなく大きな地震に至る可能性は低いです。問題は活動が変化して強まり、東側のマントル上昇流域に群発地震を起こす時です。過去の三陸沖地震に相当する震源域です。

この震源の距離で微弱地震を適切に計測出来ているのか、こちらでは不明瞭です。311地震の時は震源がプレートに近かったのでその現象を見る事が出来ています。2012年12月の三陸沖地震ではM7.3ですが、事前の微弱地震は1つだけでした。遠い分なのか深い分なのか、微弱地震の発生数がMの大きさに比べて少ないのです。

今回の場合、群発地震の発生は見つけられると思いますが、震源が深くなることと、遠くなることも重なるので、微弱地震の計測が正しく出来るか不明瞭です。このあたりは気象庁他地震計の性能からある程度予想出来るはずの物ですが、このHPに確認のお願いを書いても噴火や大地震を当てるまでは相手にされないでしょう。加えて三陸沖の事例は心許ない結果でした。

あとは様子を見るしかないのですが、この領域に強めの群発地震が起きたら要注意であり、1ヶ月単位の警告をすることになるかも知れません。メインは地震よりも津波対策になるので、少しくらい長い警告でも経済活動に支障は少なく有意義でしょう。GPS変動他にも注意していますが、火山との相関の強い津波を引き起こす地震であり、震源が離れている分微弱地震での予知が難しいことを書いておきます。被害は津波が主なので発生からでも避難まで少し時間を取れると思いますが、311の様に地震が大きく被害を伴う場合に備えて津波対策を事前に考えておく事には意味があるでしょう。

今回の記事も重要な内容になってしまったので著作権は放棄です。広めて頂ければ幸いです。イラストには防災科学技術研究所の本と気象庁を始めとする地震のデーターを利用しています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン