予測可能だった御嶽山の噴火 3月10日

栗駒山のマグマ溜まりの評価で2011年の東日本大震災時の311地震が予知可能であった事を前回の記事で説明しました。今回は評価の残りである中部地方のマグマ溜まりを解析しました。2014年9月の御嶽山の噴火を予測する事が出来るかを目的に作業を進めました。

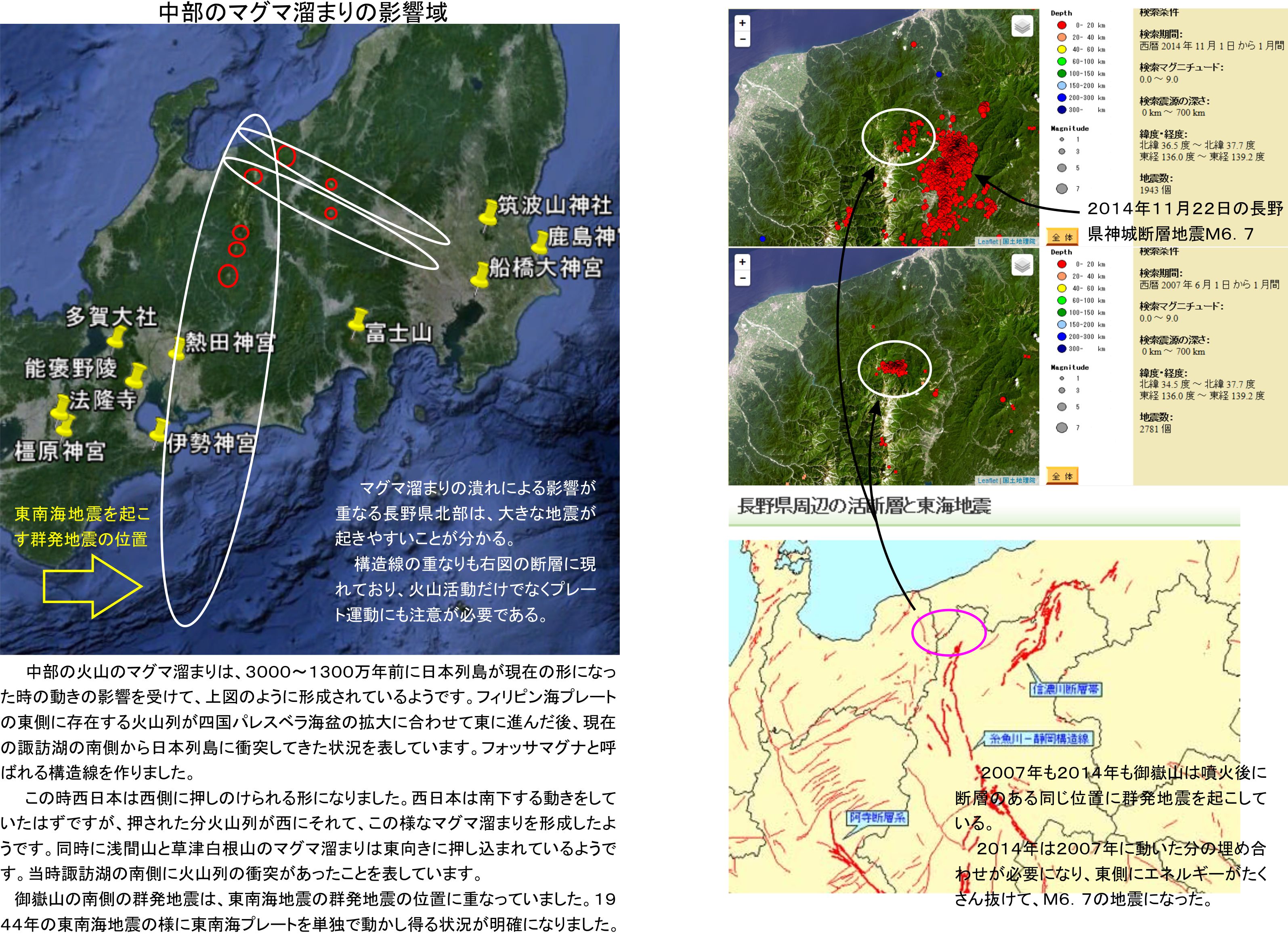

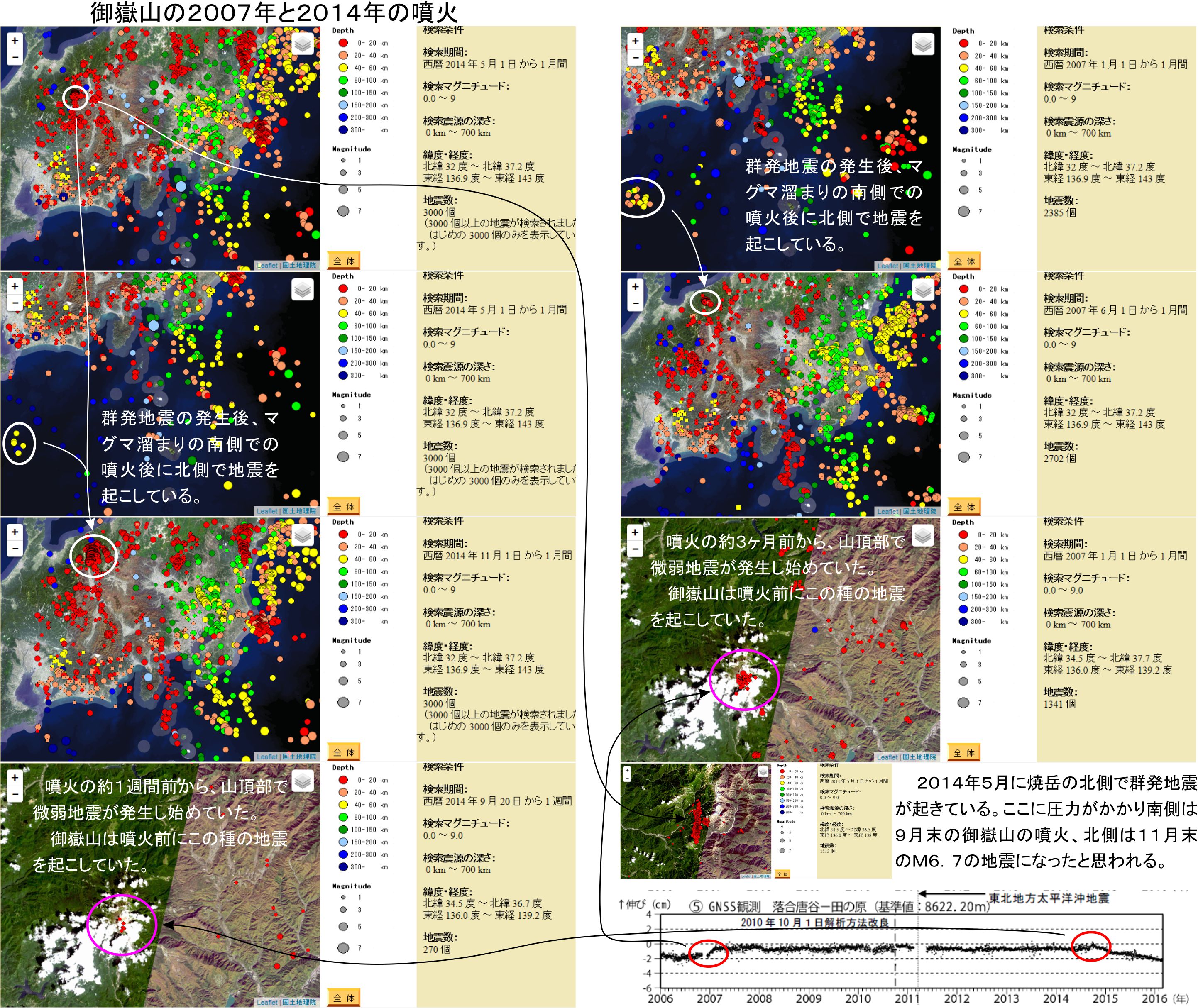

御嶽山の噴火は2007年にも起きていました。この噴火の際の実績のデーターを元にマグマ溜まりの潰れのメカニズムで御嶽山の噴火と関連地震を評価していれば、御嶽山の噴火だけでなく、その後に起きた長野県神城断層地震も予知が出来ていたと思います。

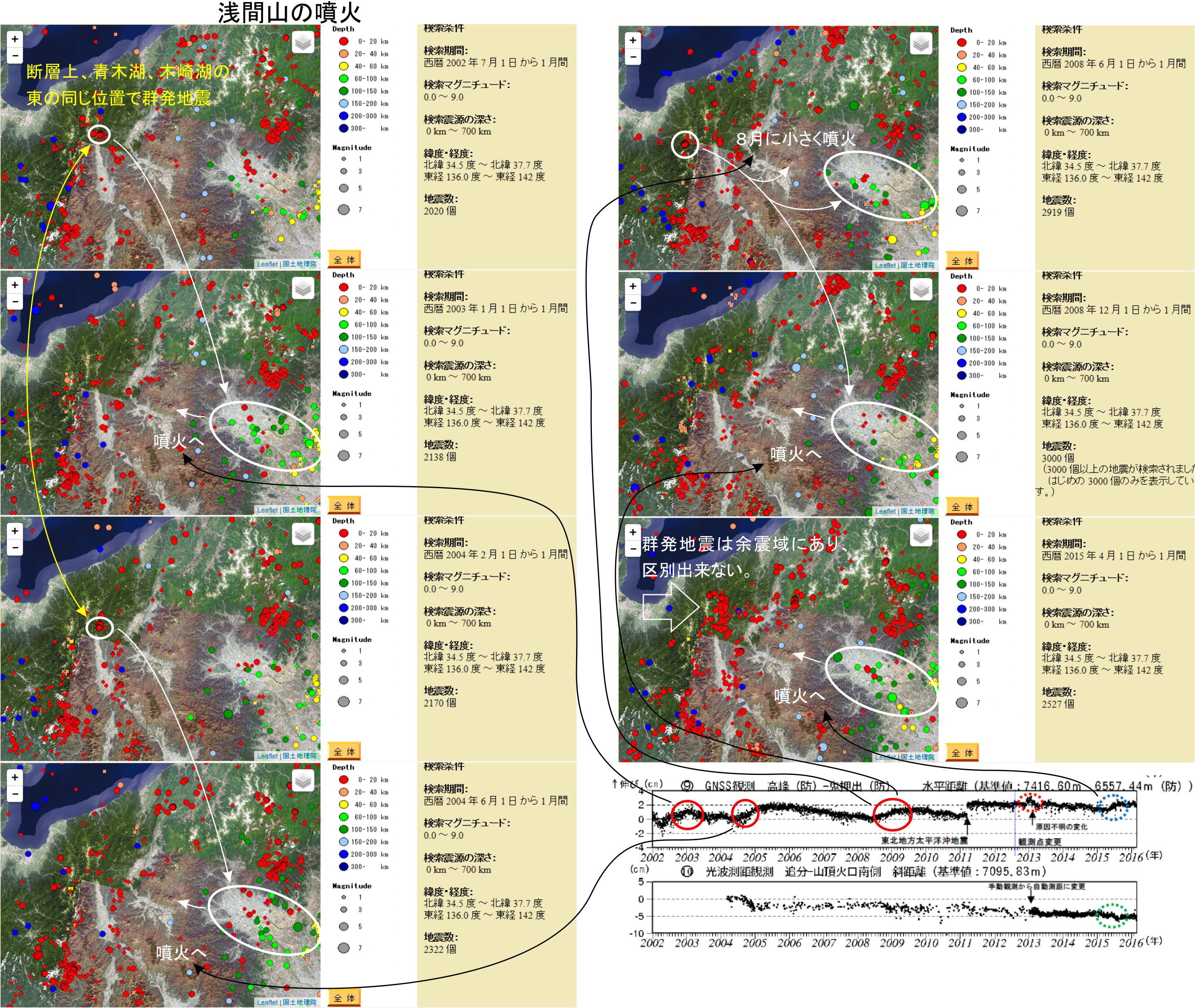

関連して浅間山のマグマ溜まりの潰れの影響も見る事になりました。浅間山は火山ガスの爆発的膨張による噴火に対して予測が成功している例になっています。この火山では噴火前の微弱地震が桜島同様に起きないのです。それでもマグマ溜まりの潰れの群発地震は起きているはずだと思い調べてみました。

その結果は群発地震の位置が、御嶽山を始めとする北アルプスの火山に重なるという結果になりました。その中で浅間山は、GPS変動との対応も取れる噴火を繰り返していました。

御嶽山のマグマ溜まりがどの方向を向いているか、始めの予想では南北に延びるはずと言う物でした。関連する火山の並びなど地理的特徴はその予想と異なっており、北側が東にそれています。

他の場所でのマグマ溜まりの形成は、日本列島の形成時の列島の移動方向に依存しています。この意味では南北に並ぶはずなので、この偏芯が起きた理由を考える必要がありました。日本列島は西日本と東日本が観音開きで東南にせり出したか、全体が東南にせり出したかで、2つの考え方があるそうです。どちらにしても西日本側はせり出しの最後において南北の動きのはずでした。

地形を見ると愛知県から長野県に続く中央構造線が、マグマ溜まりの角度に良く似ていることに気づきます。この構造線はフィリピン海プレートの東側に存在した火山フロントが作り出した物です。当時の火山群が現在の丹沢山、富士山、箱根山の様に、諏訪湖の南側に衝突して来ていたのでした。

その結果で当時の日本列島の西日本側が西南西に動かされていると思います。フィリピン海プレートに押されて引きずられていたと思われます。南に向かって動くはずの方向が、この動きの力により西にそれる結果となったのでした。動いているからこそ、この偏芯が起きたのでしょう。

その結果、御嶽山が先頭の火山群が、乗鞍山、焼岳を経て立山の弥陀ヶ原に続く物になったのです。火山の深い部分のマグマ溜まりがつながっているように見え、大きな物になっていると思われます。

フィリピン海フレートは、500万年前に太平洋プレートの回転運動の影響を受けて、火山フロントが現在の丹沢山の位置に移動しました。その結果フィリピン海プレートは現在の位置を先頭にして北西に力を加えておりその結果が構造線として現れる諏訪湖から甲府を経て富士川に到達する部分になっていると思います。

2007年の噴火の前には、南側の群発地震として東南海地震の震源地で群発地震が起きています。この時は2004年の紀伊半島南東沖地震M7.3とM7.4の余震が続いていましたので、その区別はむずかしい状況です。

この位置に群発地震が起きるのは、マグマ溜まりの潰れが諏訪湖から愛知県の構造線に添った物になる結果であると思われます。海底にも当時のフィリピン海プレートの衝突の地形的特徴が線になって残されており、中央構造線の延長線である事を示唆しています。

2014年の噴火時にはこの場所の群発地震を分かりやすく誘発しています。ここに影響が及んでいる可能性は高いでしょう。

加えてこの位置に御嶽山の位置から直線を伸ばすと、南海地震を誘発する理由がなくなります。三宅島からこの位置を刺激すると南海プレートを動かし得るので、1944年の東南海プレート単独の地震は、こちらの御岳側から誘発した物かも知れないと思います。

地震を引き起こす可能性が双方に存在する事が明らかになり、御嶽山の場合は南海地震を誘発しにくいことも明らかでしょう。南海プレートの大地震を考える上での重要な要素になりました。

この時の噴火に際して、山頂近くの微弱地震が11月末に1つだけ起きています。12月に末に少し増えて、1月には群発と言える状況になり、3月末にごく小規模に噴火しています。1つだけだと信頼性に欠けるのですが、12月末以降は数も増えており、ここに噴火に至るエネルギーが向かってきたことが明らかです。

GPS変動は、丁度この時期から変動を始めて距離が伸びています。マグマ溜まりが下で潰れて、上側にマグマがせり出してきている状況でしょう。

御嶽山においては、この種の微弱地震がプレート変動によるマグマ溜まりの潰れから、火口付近に群発地震をもたらすことになっている様です。

そしてその後、立山の北側に群発地震を起こして活動を一段落させていました。

続いて2014年の状況です。この時は2014年5月の焼岳北側の群発地震が変化の始まりでした。この時点ですでに東南海地震の震源地に群発地震を起こしています。

この同時期には伊豆大島北方に深度地震を引き起こしています。この先伊豆諸島の活動を高めることになる5月5日M6.0深さ156kmの地震です。

この地震が箱根山の噴火につながってゆく事を以前説明していましたが、どうしてここにこの様な地震が起きたのかは分かりませんでした。東南海地震の震源地に群発地震を起こしているのは3月も含まれます。すでにこの時点である程度のマグマ溜まりの潰れが出来ていたのかも知れません。

その様に考えると、この地震により150~200kmの深い部分の地震が浅間山まで続いて起きた理由になり得るのです。焼岳の北側の深い部分が先に潰れて、東南海地震の震源地に群発地震を起こします。その後この場所はフィリピン海プレートの押し込んでいる位置に重なるので、深い部分の潰れがこの力に添って起こり、伊豆大島の北方沖につながったのでしょう。可能性レベルですが、この動きによりマグマ溜まりを南側と北側に分け、それぞれを潰した位置から反対側へと圧力をかける事になると思います。

その結果としてまず、南側では御嶽山の噴火が起きました。この時もGPS変動が先行しており、2007年と同様に膨らむ変化をしていました。火山性の地震が増えても変動は止まらず、約1週間前からの微弱地震の発生を経て噴火となりました。

噴火後に様々な異変が語られるようになりました。噴火前に硫黄臭が強くなったというのは現実であると思います。微弱地震が増えるほどの変動が火口に近づいていたので、この地下の圧力変動の原因になるでしょう。

2007年の時は、微弱地震から約3ヶ月かかって噴火しています。この時はすぐの噴火でした。それでも微弱地震は1年以上起きていない物であり、GPSの急激な変化を伴っていました。ここまで注意していれば硫黄臭の変化は現地におけるリスクの高まりを明確にする物です。マグマ溜まりのプレート変動による噴火のメカニズムからは、噴火のリスクの警告は数日前までに可能であったと思います。当時はメカニズムが分からなかったので仕方がないことですが、科学技術としては十分予測可能な物でした。

残りは北側です。この種の群発地震の起きる場所は何度もそれを繰り返しているので、その場所には断層が残っている可能性が高いのです。この意味で2007年に名前のない断層上に群発地震が起きており、2014年はその場所を含んで11月22日に神城断層が動いてM6.7の地震となりました。この地震はマグマ溜まりの潰れのメカニズムから見れば、現在では予想がしやすい物であった事になるのです。

地震から4日前の11月18日夜から11月19日午前にかけて、震源の近傍でM2程度のまとまった地震活動が発生していたと公表されています。この地震は神城断層の近くの断層とのことです。こちらの立場から見ればマグマ溜まりの潰れの変動によるエネルギーがこの近傍に向かってくるのであり、深い場所から引き越される群発地震のメカニズムからは、しばらくの間近傍の断層を一通り要注意である事に出来たでしょう。

この地震は断層地震の立場からは位置が違って前震にならないのですが、断層がどうして動くかを教えるマグマ溜まりのメカニズムからは明らかな前震だったのです。

比較のために浅間山のデーターも載せておきます。GPS変動で山体が膨らむと噴火に至りやすい様子です。事前に引き起こされる群発地震は偶然にも狭い範囲の同じ場所で起きており、断層も存在する中での繰り返し現象でした。木崎湖と青木湖の東側になります。

この反対側は広い範囲に分散しており、加えて60~150kmもの深さの地震が起きやすくなっているレベルです。こちら側の断層にも影響しているはずなので、今後の火山活動時は注意が必要でしょう。

長野県の北部には複数のマグマ溜まりの潰れによる影響が重なるので、大きな地震が起きやすいという事になると思います。古くは1847年の善光寺地震でありM7.4もの大きさです。当時で約8000人の方が亡くなっています。同じ位置での地震が1941年にM6.1で起きており、構造線の変動など様々な要因でこの場所に大きな地震が起きやすい様子でした。

マグマ溜まりの潰れによるプレート変動が引き起こす地震と火山の噴火は、ここまで説明してきた例に倣って予想が出来る物です。311地震の発生がなければここにこの結果を公表することもなかったでしょうから、当時の地震とその後の様々な噴火を予想出来なかった事は個人の私では仕方がなかったと思います。5年もかかった大きな進歩ですが、遺跡の伝えてくれたプレート型の噴火をする火山の解析がここまでの結果を生み出してくれたのであり、彼らの伝えたかった物をもっと知ってほしいと思います。これ以上に社会の未来の利益につながるのです。

この先の未来については、公表しているこの技術が広まって、多くの人が事前に地震と噴火に備えられるようになることが重要です。どの様な形で広まってゆく事になるのか分かりませんが、再現性のある科学技術です。今後の地震と噴火の状況に応じて広められる様に情報を公表したいと思います。

関連する地震と噴火、火山の相関は以下のリストにまとめてあります。記事は今回も著作権を放棄しますので広めて頂ければ幸いです。イラストには気象庁を始めとする地震のデーターを利用しています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

1858年 弥陀ヶ原 飛越地震 M7.0

1931年 浅間山 西埼玉地震M6.9

1941年 草津白根山 長野市付近の地震 M6.1 (善光寺地震M7.4と類似)

1965年 浅間山 松代群発地震M6.4 浅間山の群発地震が松代で起きたと考える

1984年 御嶽山 長野県西部地震 M6.8 山体崩壊あり

2014年 御嶽山 長野県神城断層地震 M6.7

2003年 浅間山 噴火 GPS変動あり

2004年 浅間山 噴火 GPS変動あり

2007年 御嶽山 噴火 GPS変動あり

2008年 浅間山 噴火 GPS変動あり

2009年 浅間山 噴火 GPS変動あり

2014年 御嶽山 噴火 GPS変動あり

2015年 浅間山 噴火 GPS変動あり

以上