栗駒山がトリガーだった311地震 3月7日

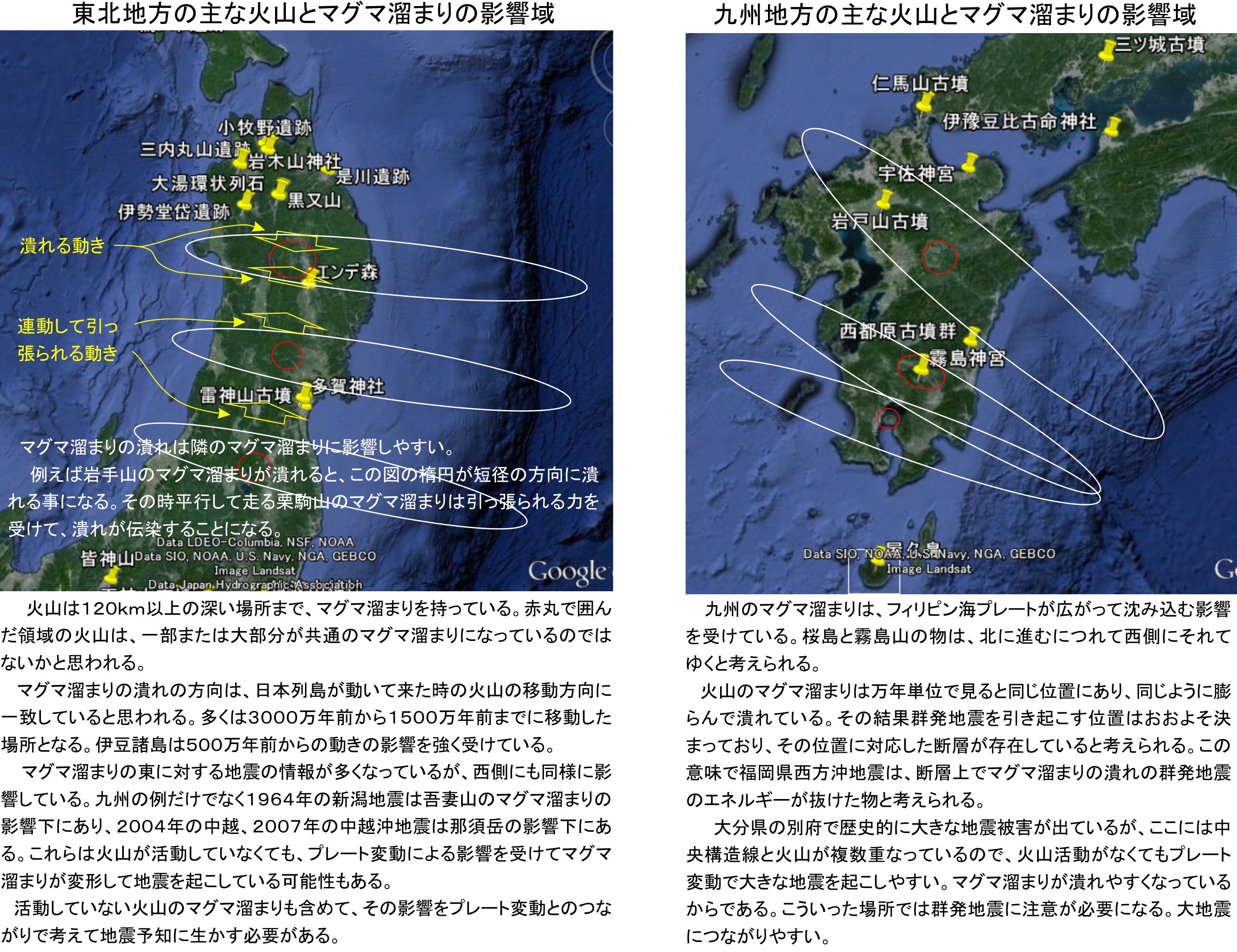

マグマ溜まりの潰れが関東地方と南海トラフの地震に影響する事を見てきました。今回は同様の影響が東北地方でどの様に起きていたかを調べました。

311地震は東北地方太平洋沖地震とよばれています。この地震が大きくなった原因が太陽で起きたXフレアによる地球への環電流と地電流の増大にある事はこれまで何度も説明しています。同時に約1年間続いた深度地震による地震の抑制がエネルギーをため込む結果につながったことも事実であると考えています。

この地震は微弱地震の発生を用いて予知する事の出来る物でした。他にも同様に予知の出来る例を紹介してきましたが、この地震がどうして起きたかを説明する事は出来ていませんでした。

この地震が起きる前に、2011年2月13日から311地震の震源地でM5.5を最大とする群発地震が起きています。3月9日にM7.3、3月10日にM6.8を引き起こして本震の3月11日M9.0となりました。

大きな地震なのでこの様な前震が起きても不思議はないと、微弱地震を評価出来た当時は考えていました。どうしてここまで大きな物になったのかが疑問でしたが、発震前にに約1年間続いた深度地震による東北エリアの地震の抑制が大きかった事が大きな理由と思い込んでいました。

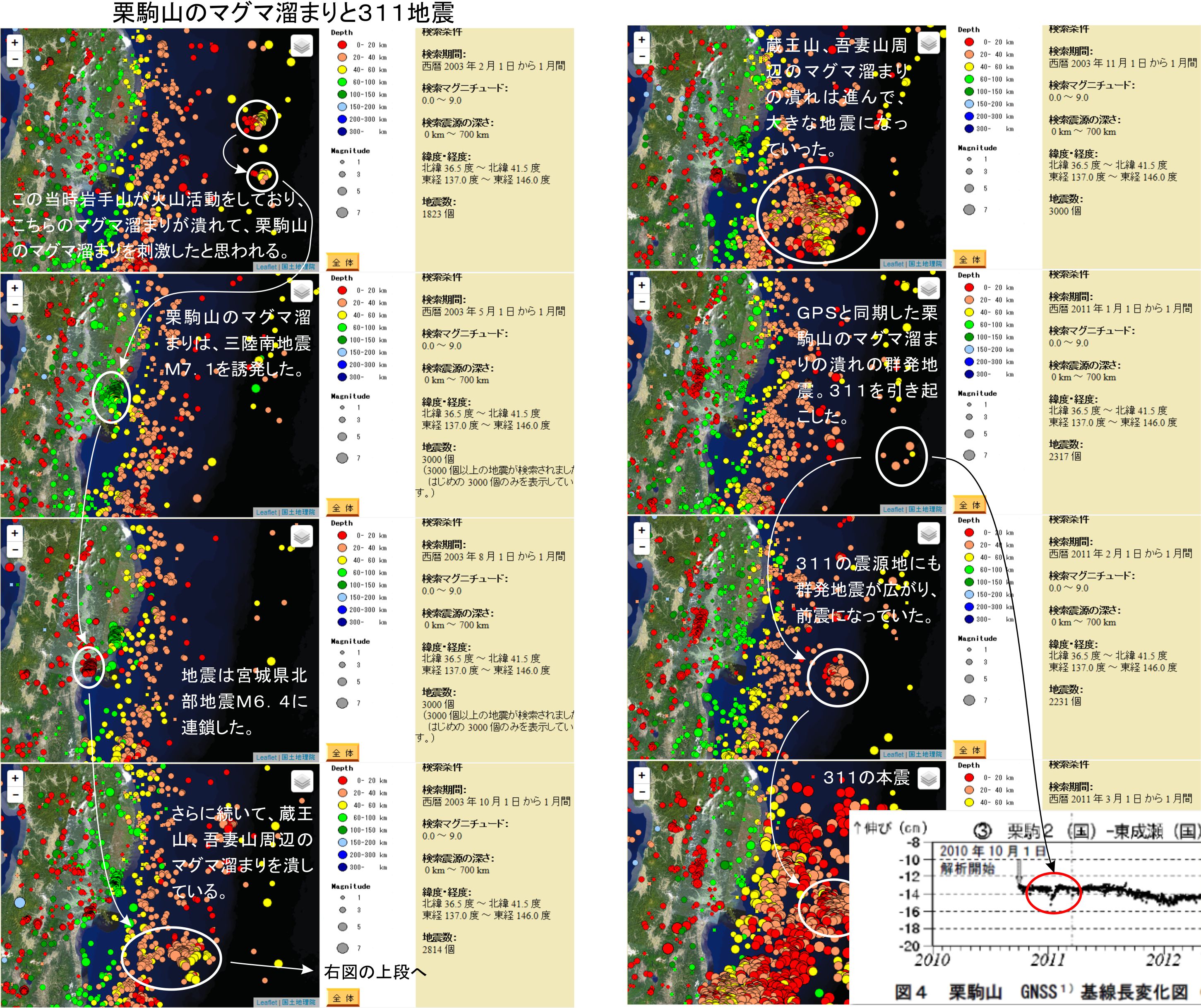

今回明らかになったマグマ溜まりの潰れのメカニズムを通してこの地震を見ると、典型的なマグマ溜まりの潰れによる地震であったことが明らかでした。しかも、311地震の震源地において群発地震が起きたのは調べた約5年間で3回目であり、過去においてはM7クラスの地震を連鎖していました。メカニズムがほぼ同じ物としては2005年11月15日にM7.1の三陸沖地震を起こしていました。

共通するメカニズムが明らかになったことで、今後この種の地震の予知には大きな進展が望めます。これまで地震予知が出来なかったのは、火山の噴火と地震のメカニズムを解析してこなかった事が大きな原因でしょう。

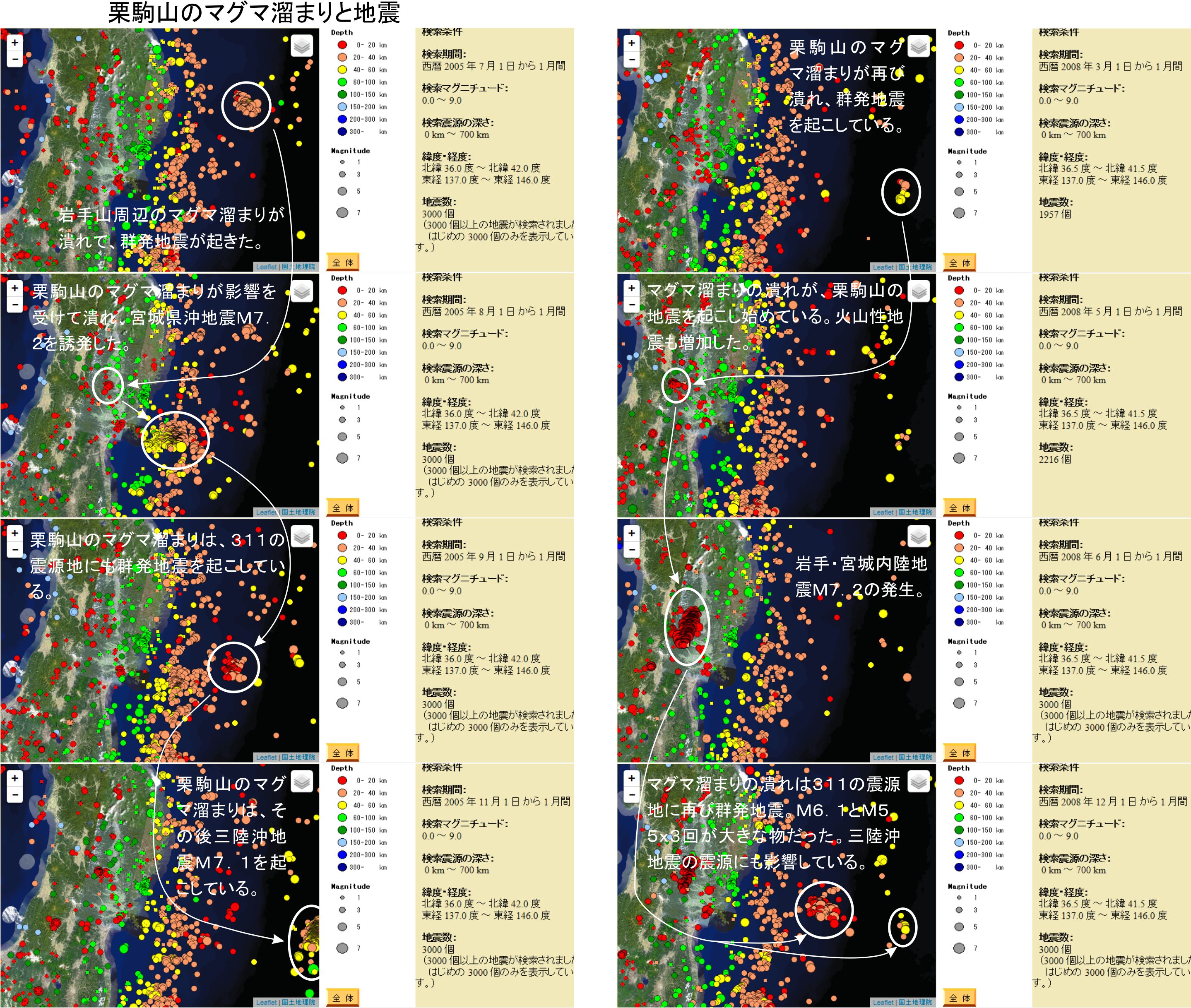

栗駒山のマグマ溜まりが潰れると、311地震の震源地の下を通ってもう少し東まで群発地震を起こしています。東の部分は三陸沖地震の震源地になる部分です。近い所には2003年5月26日三陸南地震M7.1を引き起こしていました。

この時の状況を調べてみると、イラストに見るように岩手山の東方沖にマグマ溜まりの潰れを表す群発地震が起きています。この当時岩手山は火山活動が活発でした。同時に栗駒山の東方沖にも群発地震が起きておりマグマ溜まりの潰れがこちらに影響を及ぼした様子です。その後栗駒山周辺での地震が増えてマグマ溜まりの影響を裏付けてから、5月26日の地震になりました。深さ72kmもある地震の震源ですが、栗駒山に近い分、120km以上に存在するマグマ溜まりの影響の及ぶ部分である事は間違いないと思います。

この当時はその後7月26日の宮城県北部地震M6.4に連鎖し、蔵王山と吾妻山のマグマ溜まりの潰れを示唆する東方沖の群発地震を誘発しています。この種のマグマ溜まりの潰れの連鎖のメカニズムが一般的な物である事を明らかにしています。

311地震の震源地に群発地震を引き起こしたのは、2005年の栗駒山のマグマ溜まりの潰れです。この時は岩手山か秋田駒ヶ岳の活動が弱くあった様子で、東方沖に群発地震が現れています。その後栗駒山の周辺に地震を誘発してから、8月16日の宮城県沖地震M7.2となりました。この地震はマグマ溜まりの潰れに近い位置ですので、栗駒山のマグマ溜まりの潰れが原因になった可能性が高いと思います。

この時マグマ溜まりの潰れは活動を止めておらず、その後に連鎖をしています。9月になって311地震の震源地に群発地震を引き起こし、11月15日の三陸沖地震M7.1につながっています。2003年の三陸南地震、311震源地の群発地震と三陸沖地震はほぼ直線上にある事が、マグマ溜まりの影響である事を大きく示唆しています。

この当時の311震源地における群発地震は、M4.8x2回が最大規模の物でした。

この続きは2008年の6月14日岩手・宮城内陸地震M7.2になります。3月の時点で三陸沖の震源地に群発地震が起きており、マグマ溜まりの潰れを意識させています。その後5月になって栗駒山周辺の地震活動が増えて、火山性の地震も起き始めました。本震はその後6月14日の発生です。マグマ溜まりにはこれだけ大きな地震を引き起こす力があったのでしょう。地震の発生後、南北に延びる余震域が生まれており、この余震のエネルギーが大きかったことが、あとで説明する311地震を大きな物にした間接的な理由になっていると思います。

この地震の発生から半年たって、311地震の震源地と三陸沖地震の震源地に群発地震が起きています。この時の地震は少し大きくなり、M6.1とM5.5x3個の大きな地震とそれ以下になっていました。

この次は311地震の本番です。イラストの2011年2月に見る様に、311の震源地に群発地震が起きています。1月には弱いながらも三陸沖の震源地に群発地震が起きていますし、計測の始まった栗駒山のGPSの変動にもこの状況が現れていたのです。マグマ溜まりが潰れてその影響の群発地震が起きていることが明らかだったのです。

この時はM5.5までの物が続き、その後M7.3まで起きる状況です。前日までの微弱地震の分布はこの領域の大きな活性化を伝えていますので、大きな地震の発生を予測するデーターは一通りが揃っていた状況です。マグマ溜まりの潰れを明確にするGPS変動データーと、位置を教える2種類の直線上に並ぶ群発地震、地殻の大きな緊張を表す数の多い微弱地震の発生が起きていました。同じメカニズムの地震を予測する事は高い確率で可能であり、大きく進歩することになるでしょう。再現性のある現象でした。

地震の科学としては、もう一つ説明の必要な現象がありました。栗駒山と311の震源地の間に中間点の地震の起きやすい場所を介した共振という現象です。物理の一般事項なのですが、ここで説明すると長くなってイラストもたくさん必要になるので、すみませんが本にするまでお待ち頂ければと思います。

2003年の三陸南地震の震源と栗駒山の火口、群発地震の起きる場所が直線上に並ぶことには誰も疑問を持たないところです。ここに太平洋プレートは東南東から押す力を加えています。すると押す力に応じた地震の波が立つのです。この波は揺れやすいところを選ぶので、栗駒山と311の震源地の間にある中間点も地震が普段起きるポイントなのです。ここが振動における自由端(動く部分で固定された節と異なる部分)になり共振が起きるのです。すると311地震の震源に大きな力が加わりやすくなるのです。岩手・宮城内陸地震の余震のエネルギーが共振としてここに伝わることになるだけでなく、2003年の三陸南地震もエネルギーの転送効率を高める役割を果たせるのです。

この結果が311震源地における地殻の破壊の進行であり、マグマ溜まりが潰れて刺激を受けた時に、大きな群発地震を生み出す結果になっていたのでした。この部分は仮説です。シミュレーションすると簡単な物理として再現出来ると考えています。過去3回の群発地震における発生エネルギーの変化を説明する必要があるのです。

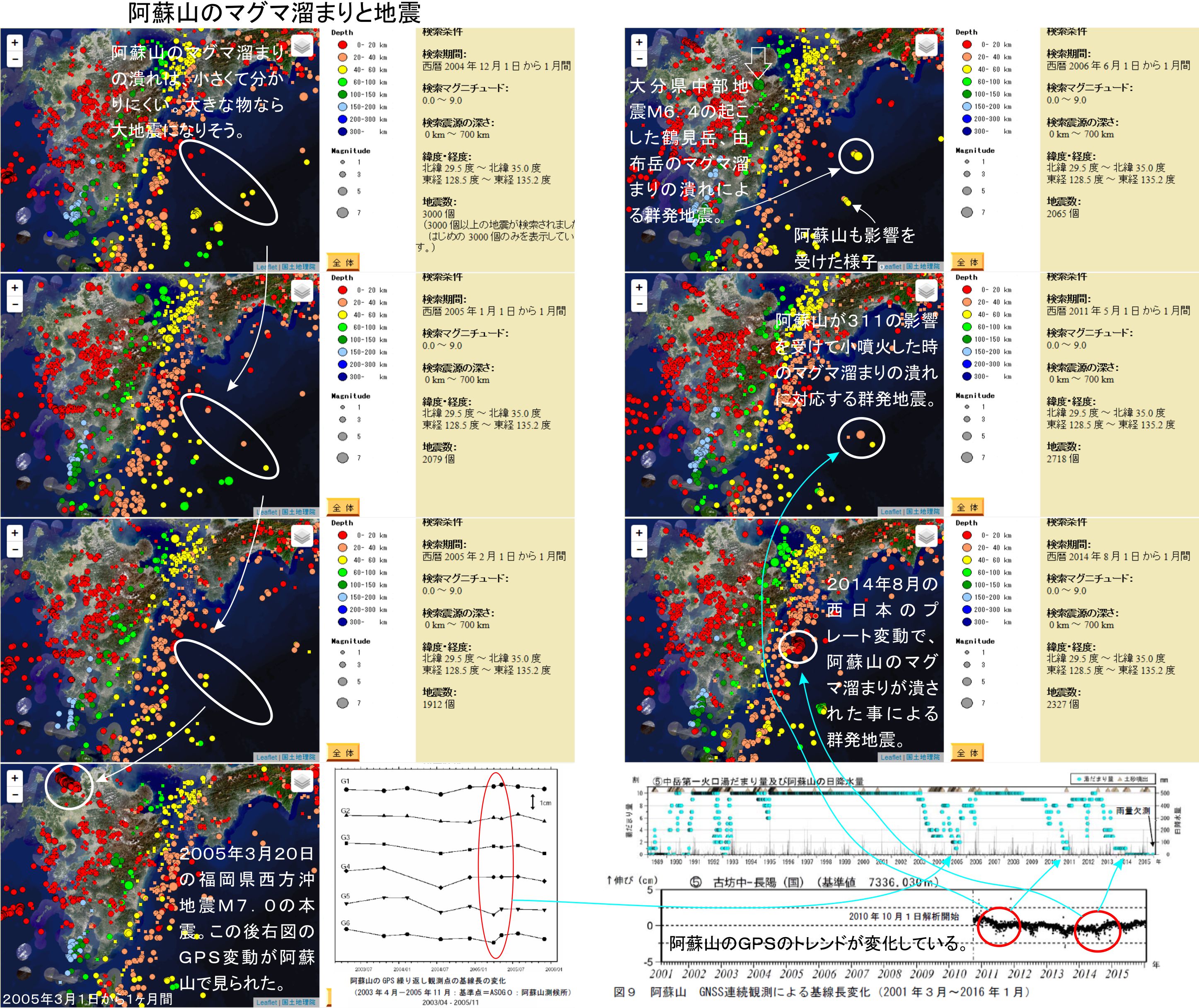

マグマ溜まりの潰れの事例として、九州の物を挙げておきます。2005年3月20日の福島県西方沖地震M7.0は阿蘇山のマグマ溜まりが潰れたと考えると説明できる物になっています。同様に阿蘇山の2011年5月の噴火と2014年の日向灘M6.0と噴火もでした。GPS変動で確認出来る物になります。

阿蘇山のマグマ溜まりの潰れは大きな群発地震になっていないのですが、このマグマ溜まりが大きく潰れるとM7以上の大地震を日向灘側か福岡側に引き起こすでしょう。

鶴見岳、由布岳のマグマ溜まりが潰れた時の地震が2006年6月12日の大分県中部地震M6.2です。この時に本震の数時間後に群発地震が始まりマグマ溜まりの潰れであることを教えてくれていました。この時の群発地震の方向と位置の相関から、阿蘇山のマグマ溜まりも予想した位置で間違いないだろうと思います。位置の詳細などの細部は今後の科学の課題でしょう。

311の地震が微弱地震だけでなく、栗駒山のマグマ溜まりの潰れで説明できる状況が明らかに出来たと思います。九州の事例や前回の関東と南海トラフの事例も含めて、多くの地震が予知可能になる事への期待を持てると思います。

個人で行うと2014年の時の様に時間がなくて見逃すことになる分もあると思いますが、気象庁が行ってくれれば多くの人が安心出来るでしょう。メカニズムは明らかな物であり多くの人にも分かりやすい群発地震の発生、GPS変動と微弱地震の分布を見る物です。第三者の検証も難しくないでしょう。

地震のメカニズムとしては、最後にもう一つ追加です。マグマ溜まりの潰れは火山活動が活発でなくても起きるのです。日本の様々なプレートは太平洋プレートとフィリピン海プレートによって押されています。この押しの運動からプレートが動く時、固さの違うマントルとマグマ溜まり、表面の地殻は異なる動きをすることになるのです。その結果まず柔らかいマグマ溜まりが潰れてマントルを動かし、次いで表層の地殻を動かして地震に至るのです。プレート運動は何万年も続いているので、その中での地殻の動きが断層になって動きやすい場所に現れているのです。いわゆる地殻の構造線と、地下のプレートの構造にも注意が必要です。深度地震が続く場所には表層に断層が生まれるはずなのです。

予知の手法を進めるにはこの断層上の電気の上下の流れを計測したいのです。増えた時に地震になりやすいはずです。2005年の福島県西方沖の地震や予想される東京深部の地震にはこの手法でないと対処が難しいのです。重要性が理解されるようになることを願っています。

ここまで書いても噴火や大地震を当てないと先に進まないと思っています。この先どんな展開になるのか分かりませんが、必要な予想はここに載せることになります。一般的な地震を当てる事はしない予定です。火山性で大きな物のみ注意する形です。

地震と噴火、火山の相関は添付のリストにまとめてあります。火山が近くにあったら地震は避けて通れない物として予想すべきだと考えて頂ければと思います。記事は今回も著作権を放棄しますので広めて頂ければ幸いです。イラストには気象庁を始めとする地震のデーターを利用しています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

GPSと震源データーベースの時代

2003年 栗駒山 三陸南地震M7.1 GPS未設置

2003年 十勝岳 十勝沖地震M8.0 GPS変動あり

2004年 三宅島 紀伊半島南東沖地震M7.3とM7.4 噴火中。GPS変動弱くあり 東南海地震に相当する

2005年 阿蘇山 福岡県西方沖地震M7.0 GPS変動あり

2005年 栗駒山 宮城県沖地震M7.2 GPS未設置、岩手山、秋田駒ヶ岳の影響

2006年 鶴見岳、由布岳 大分県中部地震M6.2 GPS未設置

2008年 栗駒山 岩手・宮城内陸地震M7.2GPS未設置、火山性地震が前月増加

2008年 富士山 福島県沖地震M6.9 GPS変動あり

2008年 十勝岳 十勝沖地震M7.1 活動あるもGPS不明瞭

2009年 富士山 駿河湾地震M6.5 GPS変動あり 東海地震に相当する

2011年 栗駒山 東日本大震災M8.8 GPS変動あり

2011年 富士山 駿河湾地震M6.4 GPS変動あり 東海地震に相当する

2014年 阿蘇山 日向灘地震M6.0 GPS変動あり M7クラスも起きる地震

2016年 雌阿寒岳 浦河沖地震M6.9 十勝岳マグマ溜まりの変動の影響と考える

マグマ溜まりの潰れによる群発地震とGPS変動の確認が出来ている噴火

2000年 三宅島 噴火と群発地震

2011年 霧島山 新燃岳の噴火

2011年 阿蘇山 小噴火

2013年 三宅島 小噴火

2015年 箱根山 小噴火

2016年 桜島 爆発的噴火 前年の活動停止からの再開

マグマ溜まりの潰れによる群発地震が引き起こしたと思われる地震

1640年 北海道駒ヶ岳 噴火湾の地震で山体崩壊し津波を起こした。噴火あり。

1667年 樽前山 八戸沖地震M6、噴火あり

1703年 富士山 元禄江戸地震M8.2

1707年 富士山 宝永地震M8.6 東海から南海まで連鎖、噴火あり。

1792年 雲仙岳 雲仙岳の地震M6.4、噴火あり。

1833年 蔵王山 庄内沖地震M7.5

1854年 富士山 安政地震M8.4、東海から南海までの連鎖。

1855年 富士山 安政江戸地震M7.0

1856年 北海道駒ヶ岳 青森沖地震M7.5、噴火あり。

1894年 富士山 東京地震M7.0

1896年 蔵王山 明治三陸沖地震M8.0

1897年 蔵王山 仙台沖の地震M7.7

1914年 桜島 桜島地震M7.1、噴火あり。

1923年 伊豆大島 関東大震災M7.9 噴火中。富士山も関与した可能性あり。

1930年 伊豆東部火山群 北伊豆地震M7.3

1931年 浅間山 西埼玉地震M6.9

1933年 秋田駒ヶ岳 三陸沖地震M8.1

1938年 磐梯山 福島県東方沖の地震M7.4、山体崩壊あり。

1944年 伊豆大島 東南海地震M7.9 2年後に南海地震へ連鎖

1952年 十勝岳 十勝沖地震M8.2

1965年 浅間山 松代群発地震M6.4 浅間山の群発地震が松代で起きたと考える

1968年 霧島山 えびの地震M6.1

1968年 十勝岳 十勝沖地震M7.9

1978年 伊豆東部火山群 伊豆大島近海地震M7.0

1982年 雌阿寒岳 浦河沖地震M7.1 十勝岳マグマ溜まりの変動の影響と考える

1987年 伊豆大島 千葉県東方沖地震M6.7、噴火中。

以上