霧島山と北海道駒ヶ岳 3月1日 3月12日追記

霧島山のえびの高原で火山活動が活性化し、火山性地震が増えています。先日の新燃岳に続いてこちらでも火山活動の活性化が明らかになりました。

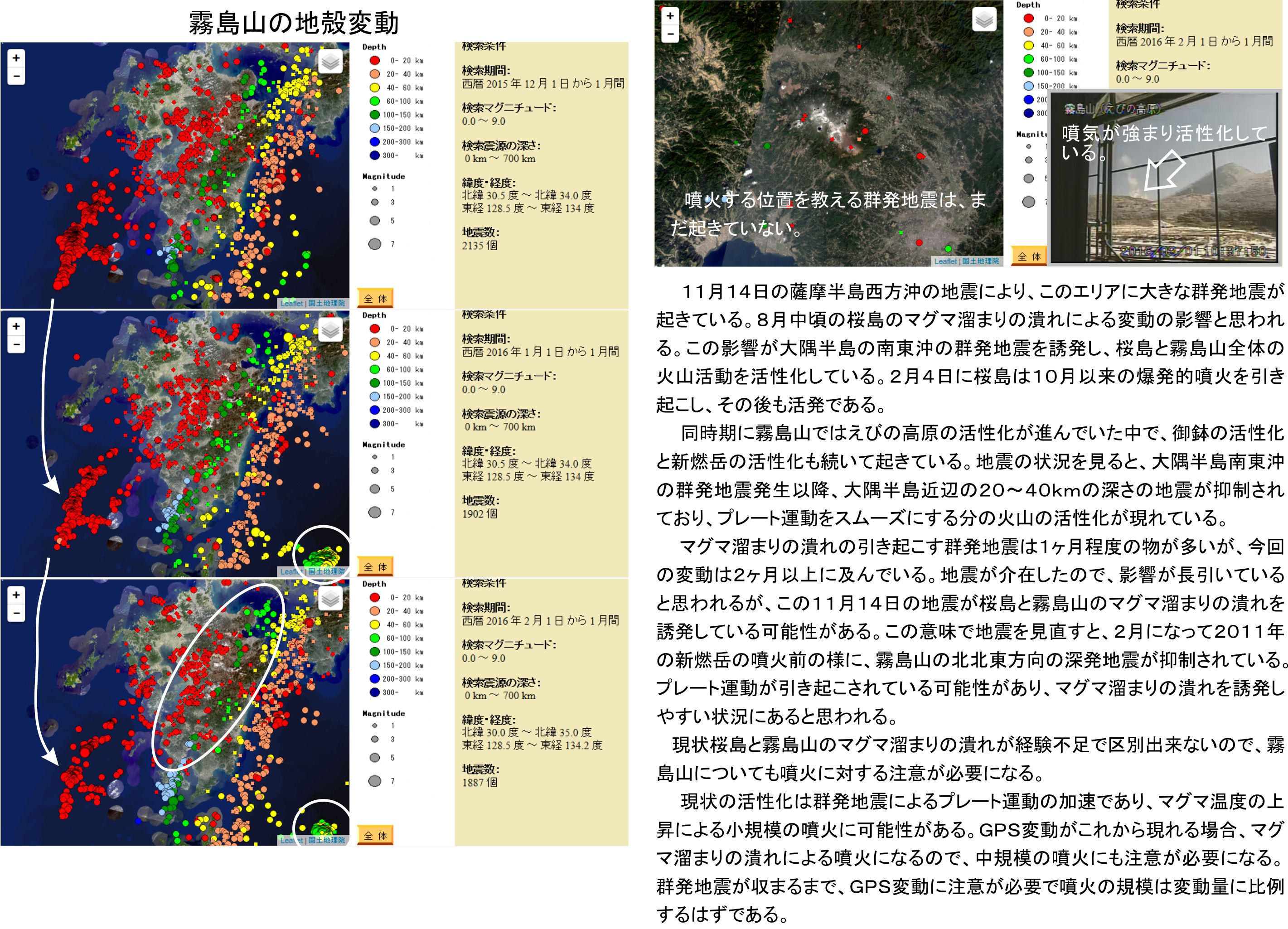

この原因は大隅半島の南西沖で起きている群発地震の影響です。当初御鉢にエネルギーが回ってゆくと考えていましたが、プレート運動全体の活性化なので、霧島山は例外なく活性化をしている様子です。

予想していた状況ではありますが、大隅半島の南西沖で起きている群発地震がなかなか収まらないのです。通常は1ヶ月程度でおしまいになるのですが、2ヶ月たってもまだ続いており、11月14日の薩摩半島西沖の地震の影響の大きさを感じさせています。

地震の影響によるマグマ溜まりの潰れとしては、前回の記事に紹介した311後の駿河湾地震があります。311による地殻変動で富士山のマグマ溜まりが影響を受けてこの地震を引き起こしたと考えています。地震とマグマ溜まりの潰れは複雑に絡みあって現実の動きを生み出しているようです。

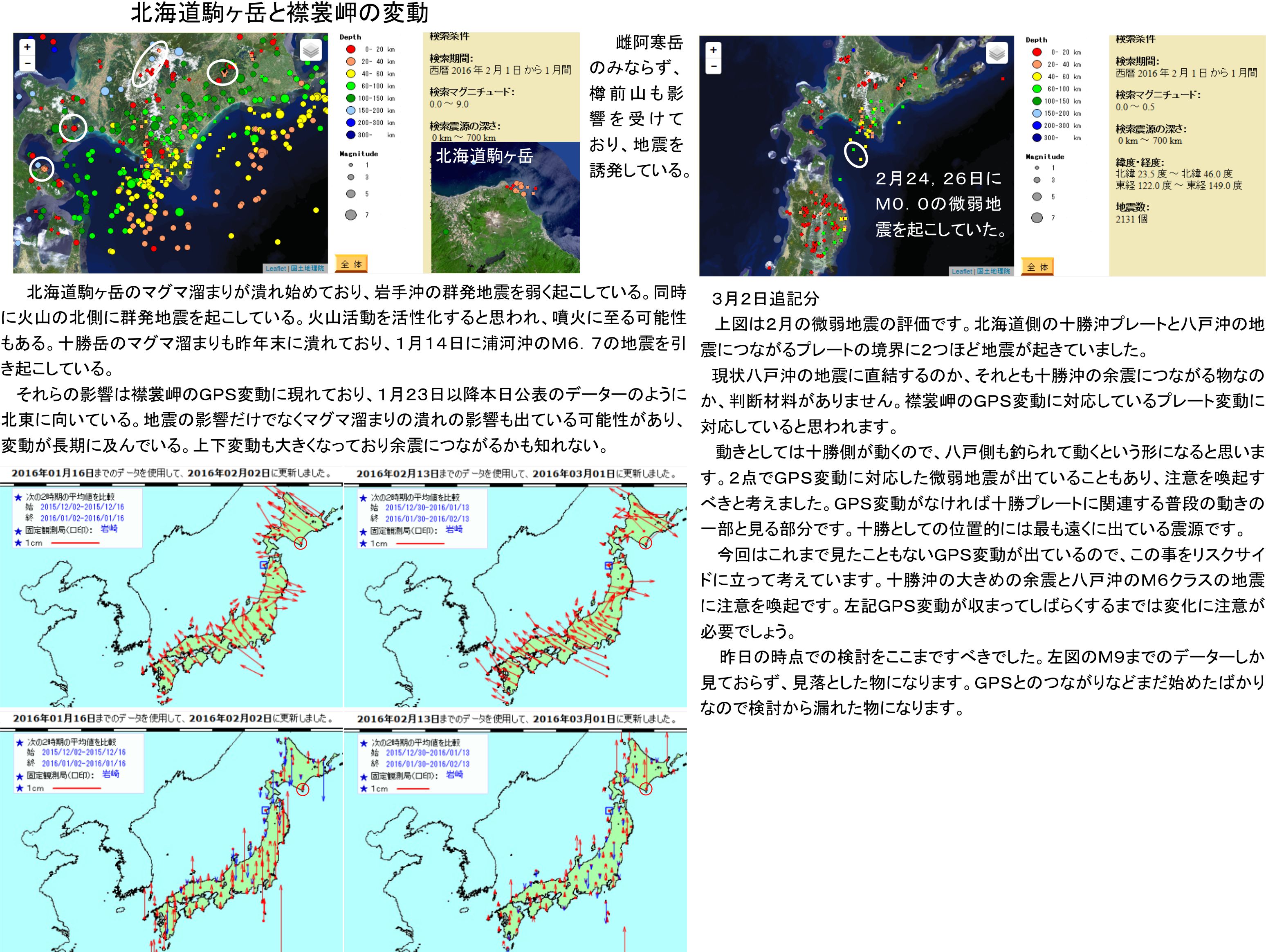

現在北海道駒ヶ岳と十勝岳でもマグマ溜まりの潰れが影響を及ぼしており、1月14日に浦河沖でM6.7の地震があったところです。その後北海道駒ヶ岳のマグマ溜まりを潰す連鎖をしている様子があり、注意しているところです。

イラストにGPS変動のデーターを紹介します。1月14日の地震以後、北海道の襟裳岬で大きな変動が起きており、本来北西に向かうはずの動きが北東に向けられています。

地震が起きたので、その分をプレート変動により埋め合わせる動きが始まり、この動きが生み出されたと考えて様子を見てきました。すぐに収まると思ったのですが、来週で1ヶ月になる長い動きになっています。しかも今週のデーターでは上下の動きが大きくなり、そこそこの大きさの余震につながる変動になり得ると思えるレベルです。

どうして影響を受ける期間が長くなるのかは様々かも知れませんが、今回は北海道駒ヶ岳のマグマ溜まりの潰れの影響も同時に受けているのではないかと思える状況でした。こちらは1月の地震以降に岩手沖に群発地震を生み出しています。影響が襟裳岬まで及ぶ物なのか、考える必要がありました。

マグマ溜まりの潰れが通る道に襟裳岬の南側があります。この近辺で南に向かう道に方向を変えると思っています。地殻の深いところに方向を変えさせる圧力分布と、これまでの通り道が作り上げた癖の様な物があるのでしょう。力の方向を変えるには反対向きの力が必要になり、その力が襟裳岬を動かし得ると思います。今回は地震の影響もあって動きやすい状況だったのではないかと思います。

北海道駒ヶ岳はマグマ溜まりの潰れとしては弱い物ですが、火山本体の北側に2月になって群発地震を起こし始めているので、今後の活動の活性化に注意が必要です。噴火に至る可能性もあるので、GPS変動も含めて注意が必要です。

同時に影響を受けている雌阿寒岳ですが、表面近くの気象庁の地震計に影響が出始めています。まだそれほど強い物ではありませんが、影響が表層まで出てきたことを表している可能性があるので、このまま続けば小規模な噴火に至ると思います。

本日記事を書く必要があると感じさせたのは、霧島山のえびの高原の状況です。マグマ溜まりの潰れと地震を含めた地殻変動が絡みあっている場合、地震の分布などどこまでがマグマ溜まりの物か、まだ区別がつかないという現実を感じたからです。

活性化した霧島の状況を改めて見直したのですが、霧島側のマグマ溜まりの潰れと、桜島側のマグマ溜まりの潰れを見分ける方法がまだ明確でないことに気づきました。本来大隅半島南東沖の反対側、薩摩半島西沖での群発地震の場所が異なるので、これを理由に切り分けられるはずです。

今回の現実は11月14日に起きた地震が、両方の該当場所を細長くつないで活性化して群発地震を起こしているのです。これだと区別のしようがないのです。両方と考えることが理論的かも知れませんが、他に確認する手段がないと群発地震がマグマ溜まり由来か地殻変動由来かの区別が出来ないのです。

正直なところ何カ所もの火山が、同時期にこれだけ噴火のリスクを持つのは確率的には悩ましいのです。西之島で抜き出されていたエネルギーが他に回る過程にあるので仕方がないことと、それぞれの火山毎に科学的な理由を持つのです。

何カ所も言えばどこかで当たると思われるのが嫌なのですが、北海道駒ヶ岳のリスクは明確で、霧島のリスクは五分五分なのです。桜島との切り分けをするだけの経験がないのです。リスクサイドに立っての警告とならざるを得ない状況です。

えびの高原は2014年のGPS変動以後活性化しており、2011年の新燃岳の様に活動がある程度続いていた状況にあるのです。ここでGPS変動によるマグマ溜まりの潰れが表層に及べば、噴火しやすい状況にあると考えざるを得ないのです。

新燃岳でも御鉢でも、マグマ溜まりの潰れが起きれば同様であり、現状この中のどこになるかの区別も出来ない状況です。10km前後の場所における火口周辺の群発地震が、どこが変化に弱いかを噴火の直前に教えてくれると思います。

今のところ場所を知らせる群発地震は起きていませんが、噴火が近づけばそれぞれの北東側に群発地震を起こすと思われます。新燃岳を想定するとこの様になり、御鉢はもう少し東にそれた場所を想定しています。

3カ所とも火山性の地震を起こし始めたので、後はこの種の群発地震とGPS変動などのサインを見落とさない様にする必要がある状況です。大隅半島南東沖の群発地震が収まる事と、少し遅れるはずのGPS変動の状況を見る必要があります。

最後にもう一つ、三宅島でも火山性微動が起きており、伊豆大島の火口の地震も気にしていますがこちらも同様のリスクになる状況です。

まだ評価の途中ですが、2013年の三宅島の噴火は三宅島の下にあるマグマ溜まりの潰れの影響であると思っています。2000年の噴火とは異なるのです。当時銚子の南側よりもさらに南東の位置に群発地震が見られています。今回も小さくここに群発地震がありました。

過去の状況は、マグマ溜まりの潰れによる群発地震の位置の移動順序で行くと網代から伊豆大島ではなくその中間点を経て新島、神津島でした。伊豆大島の条件が整わないとここにはエネルギーが向かわないのでしょう。地下の圧力が不足していたのかも知れません。

現状伊豆大島にもGPSの変動は少し見られています。それよりも2013年から動き始めていた三宅島の下のマグマ溜まりの方が膨らんでいるのかも知れません。

ここにも難しい区別の出来ない部分があり、まだ考えているところです。群発地震からは三宅島のマグマ溜まりの潰れは小さいと思われ、大きな噴火にはつながらないと思っています。伊豆大島が判断に苦しむところとなっているのが現状です。三宅島側には大してエネルギーを回せない様子なので、もう少し大きな変化を待たないと変化の現れる場所が二転三転する状況かも知れません。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

3月2日追記分

2枚目のイラストを修正しました。追加は2月の微弱地震の評価です。北海道側の十勝沖プレートと八戸沖の地震につながるプレートの境界に2つほど地震が起きていました。

現状八戸沖の地震に直結するのか、それとも十勝沖の余震につながる物なのか、判断材料がありません。襟裳岬のGPS変動分のプレート変動に対応していると思われます。

動きとしては十勝側が動くので、八戸側も釣られて動くという形になると思います。2点でGPS変動に対応した微弱地震が出ていることもあり、注意を喚起すべきと考えました。GPS変動がなければ十勝プレートに関連する普段の動きの一部と見る部分です。十勝としての位置的には最も遠くに出ている震源です。

今回はこれまで見たこともないGPS変動が出ているので、この事をリスクサイドに立って考えています。十勝沖の大きめの余震と八戸沖のM6クラスの地震に注意を喚起です。左記GPS変動が収まってしばらくするまでは変化に注意が必要でしょう。

昨日の時点での検討をここまですべきでした。左図のM9までのデーターしか見ておらず、見落とした物になります。GPSとのつながりなどまだ始めたばかりなので検討から漏れた物になります。何でも一人でやるには限度があるところですが、可能な限りで対処しています。

3月12日追記分

3月2日に修正した時点でも、検討に漏れがありました。北海道の北側で一カ所、GPS変動が逆を向いており、南東よりに向いています。

この運動方向は決まっていない物ですが、原因を十勝岳のマグマ溜まりの潰れによる地殻変動と考えると状況を説明します。このマグマ溜まりが潰れる時に北側では広域に地震が起き、群発のレベルが小さくなります。動く向きはその場所の過去の状況によるので、動きに注目すれば良いのではないかと思われます。

地震の程度は普通にはM5クラスで、大きくてM6だと思われ、過去の2004年留萌支庁南部M6.1が該当する可能性を持つというレベルです。

こちらの見た目では断層が心配になるところですが、人の住んでいない分断層も明確には分かっていないのではないかと思います。現状ではM5の前後と思いますが、局地的にM6に近くなるかも知れないので、GPS変動が収まってしばらくするまではこの部分にも注意を喚起です。