富士山のマグマ溜まりと関連地震 2月28日

前回の記事で伊豆と箱根の火山の現状について説明しています。この時は2014、15年分の地震の評価をしていました。時間の都合でこの様になりましたが、残っていた2000~2013年までの地震についても解析し、マグマ溜まりの潰れとの関連を確認しました。その結果関東における大きな地震と南海トラフの地震への影響について大きく理解が進みました。

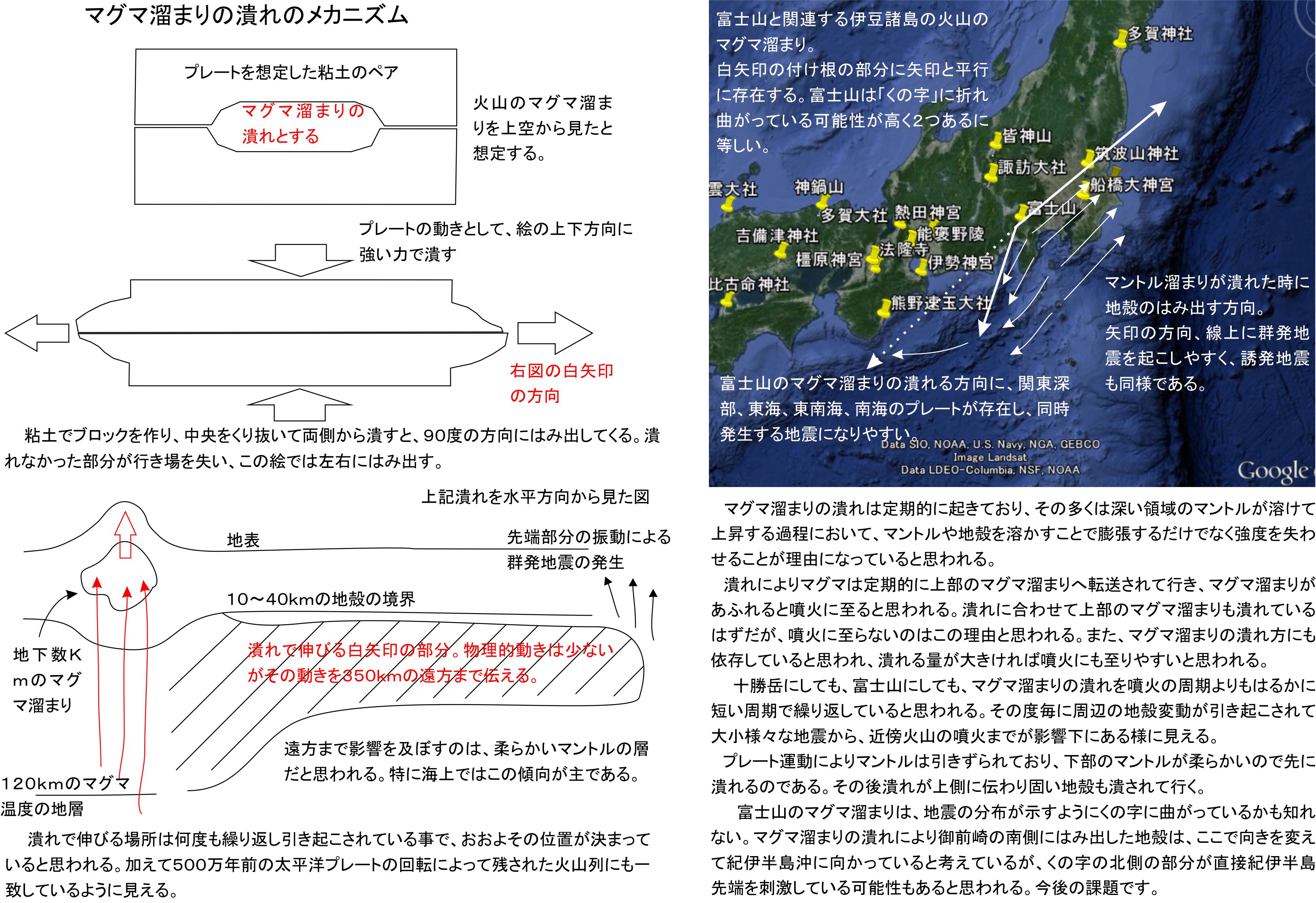

伊豆諸島から富士山にかけての火山のマグマ溜まりが潰れると、その場所から北東の方向に最大350km前後影響が及んでいました。茨城沖までを含めたエリアに地震を誘発しており、活動次第でもっと遠くにも影響していたと思われます。

反対側は350km前後で紀伊半島の先端まで影響が及んでいます。富士山のマグマ溜まりが大きく潰れる時、東海、東南海、南海のプレートを動かして同時に地震を起こす可能性のある事が分かりました。マグマ溜まりの潰れの90度の方向に押し出される地殻が深さ120kmから30km位までを遠く350kmまで線状に動かすのです。通過点のプレートは押されるだけでなく歪みを持たされて、地震を起こしやすくなるのでした。

伊豆大島のマグマ溜まりが潰れても、同様に東南海、南海プレートを刺激して同時に地震を起こし得ます。この時東海プレートは位置の関係でマグマ溜まりの潰れの刺激を受けないのです。恐らくこの事が東海地震の連動が起きるか起きないかを左右する大きな要因だと思われます。

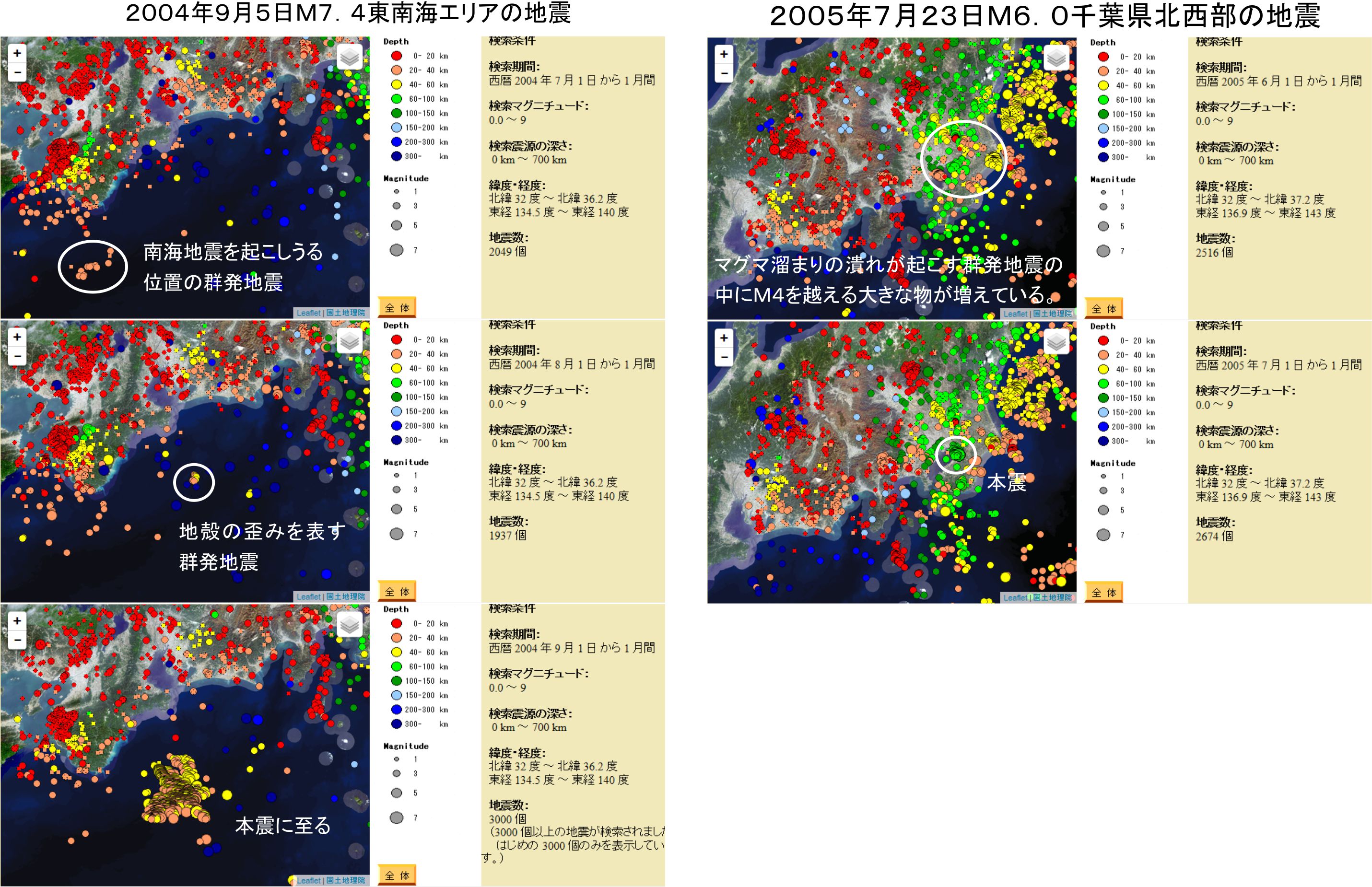

2000年からの地震を調べてみると、2004年9月5日にM7.4の地震が東南海エリアで起きています。この地震が神津島から新島のマグマ溜まりの潰れで起きたと考えると状況を説明します。反対側では関東にM5の地震を多発していました。

この地震が起きる1ヶ月前には紀伊半島の南端に群発地震が届いています。その後微弱地震とは呼べない少し強い予知地震を起こして本震に至っています。

もし紀伊半島南端の群発地震が強い物であれば、地下の刺激も大きな物になって南海地震を誘発出来たでしょう。刺激を送り出す道に相当する部分は皆刺激を受けるのです。南海プレートに届くならば、東南海プレートにも地震を起こせたでしょう。

三宅島のGPS変動はゆっくりと続いており、変化を生み出していた可能性はあるというレベルです。

次は東京で関東大震災後3回しかない震度5を記録した2005年7月23日千葉県北西部M6.0の地震です。こちらも同様に神津島、新島のマグマ溜まりの潰れの影響下にある物です。この時は1月から関東でM4以上の地震が増加しており、マグマ溜まりの潰れを示す群発地震も増加していました。2月に筑波でM5.2、4月に銚子の南側でM6.1、6月になると再び銚子の南側でM5.6に加えて東京湾でもM4.1や4.4が群発地震を伴って起きています。マグマ溜まりの潰れが大きくなっており、多くの地震を誘発していた中で7月のM6.0の発震になっています。

突然M6.0の地震が起きたのではなく、地震が誘発されやすい状況が続いてだんだん大きな地震が起きるようになった末にこの地震になりました。関東の地下がマグマ溜まりによってかき回されて地震が起きたというイメージです。現状では群発地震の連続からリスクの高まりを警告することが出来るレベルですが、リスクが数ヶ月も続くので的確な警告にはなりにくいでしょう。この地震は深さが73kmあったので、震源が遠くなり微弱地震による予知は難しい物になります。上下に流れる電流の計測をループ磁場の変動で計測することで予知の手法になると思っています。

関東深部に起きる地震はマグマ溜まりの変動による刺激が起こしうるのであり、後で説明する歴史的にも明らかな関連性を持っています。

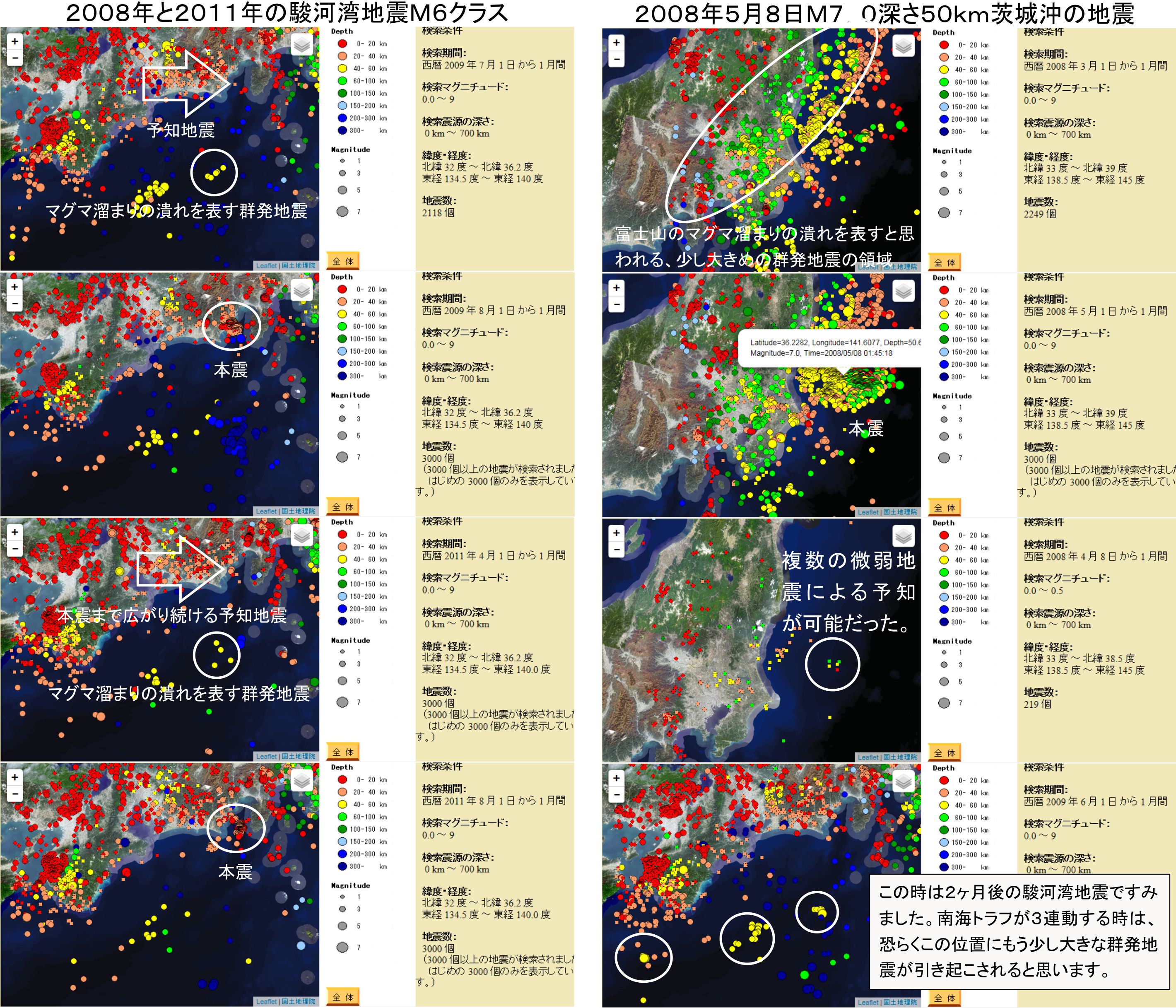

次は2008年10月にGPS変動が計測された富士山のマグマ溜まりの潰れに関連する地震です。

5月8日M7.0深さ50km茨城沖です。この地震は微弱地震による予知が出来ていたと思います。複数個の予知地震が起きていました。イラスト参照下さい。

大きな地震がもう一つありこちらは7月19日のM6.9で深さ32kmでした。こちらは5月の地震の余震がある様子で、微弱地震が消されてしまっているようです。大きな地震の後に大きな余震が来るという意味での警戒で対処する必要のある物でした。こちらは震源が富士山から約350kmです。ここまで離れていても大きな地震を起こすだけの動きを富士山のマグマ溜まりは生み出せるのです。

マグマ溜まりの潰れを見つける部分は、群発地震が起きることで区別します。今回は規模が大きかった様子で動きの刺激の通った道の上に少し大きめの地震を起こしていました。イラストを参照下さい。変化を見つけることが重要です。

富士山のGPS変動は10年まで続きます。続きは2009年8月11日のM6.5駿河湾南部の地震です。この地震は発生メカニズムが異なるので東海地震には分類されていませんが、こちらの立場からすれば刺激を受けた位置が少しずれているだけの話です。

この地震は茨城沖の反対側のマグマ溜まりの潰れの影響です。ここでは群発地震でマグマ溜まりの潰れが察知出来る状況でした。その通り道上に1つですが予知可能な地震が起きており、この地震を予想させています。マグマ溜まりの潰れの群発地震との組み合わせで予想が可能であったと思います。

この地震には再発がありました。2011年の311地震により富士山が刺激を受けて3月15日にM6.4の地震を起こしています。この時マグマ溜まりも潰れる刺激を受けており、2009年と同じ群発地震を起こしていました。この時は駿河湾内部にも前兆を思わせる群発地震が起き始めてから8月1日のM6.2の発震となりました。発震までのメカニズムが似ていることを明確に表していると思います。

ここ15年の地震ではこの状況です。これ以上を遡るには地震の震源データーがなく証明が出来ないのですが、富士山を始めとする火山の噴火との相関を取ると、マグマ溜まりの潰れに明確に関係のあることが分かるのです。

富士山の噴火関連

1703年 元禄地震M8.2 富士山は35日後に大きめの地震と鳴動

1707年 宝永地震M8.6 富士山は宝永噴火、東海から南海プレートまで連動した。

1854年 安政地震M8.4 富士山8合目に火、黒い煙の目撃など。東海から南海プレートまで連動した。

1855年 安政江戸地震M7.0 前年の活動の続きであり、地熱の記録あり。

1894年 東京地震M7.0 富士山は1895年に噴気

1923年 関東大震災M7.9 富士山は噴気

伊豆大島、三宅島の噴火関連

1923年 関東大震災M7.9 伊豆大島は1922年から噴火中

1944年 東南海地震M7.9 伊豆大島は地震、2年後に南海プレートへ連動した。

1987年 千葉県東方沖M6.7 伊豆大島は1986年から噴火中

今後の地震について、富士山を始めとするフィリピン海プレートの火山群のマグマ溜まりの潰れを調べて、関連する地震の予知に利用する事の重要性がご理解頂けると思います。関東では元禄地震、関東大震災と富士山のマグマ溜まりの関連地震のメカニズムが明確になったので、恐れを煽るだけの情報に踊らされることを減らせるのではないかと思います。

ここまで調べて分かったことは、富士山の噴火はマグマ溜まりが潰れてから、関東深部や南海トラフの地震が起きて、その後で富士山が噴火する時があると言う物です。プレートが動く時に柔らかい地下深い場所からマグマ溜まりの潰れが始まり、表層の固い部分が後になるのです。力の釣り合いであり簡単な力学でした。

噴火はマグマ溜まりの潰れの程度に依存しており、マグマ溜まりの潰れが変化の始まりの合図です。これであればマグマ溜まりの潰れを群発地震とGPS変動から調べる事が、富士山の噴火と関連する地震を予測することになります。南海トラフの地震なども予想がしやすくなるでしょう。貞観型の噴火のメカニズムはまだこれからですが、マグマ溜まりがゆっくり潰れる事が条件です。現状では伊豆大島と三宅島が先に噴火すれば良いと思っています。GPS変動もゆっくりになるでしょう。

1855年の安政江戸地震では発光現象が記録されており、上下に流れる電気の流れを計測することの重要性が明確です。阪神淡路大震災でも記録されており、地震時の電気の流れは現実です。この計測に真剣に取り組む事が関東では必要なのです。関東の震源は100km前後になるはずなので微弱地震の予知手法では届きにくい距離なのです。微弱地震に代わる予知情報を提供出来るはずです。

1944年は伊豆大島に地震が続いている中での東南海地震でした。1946年に南海地震に連鎖していますが、この部分にはマグマ溜まりとの相関を見つけられませんでした。十勝岳のように噴火活動が記録されないマグマ溜まりの潰れもあるのですが、約2年で単純に東南海地震に連鎖するというメカニズムもあると思います。東海地震が起きなかった理由がマグマ溜まりの違いある事を表す事例です。

私達は地震や火山の噴火を予知出来ない物として恐れてきました。311から学んだ科学としてプレート型の大型地震が予知出来るようになっていましたが、私達の祖先が残してくれた遺跡と神社の情報のおかげで、プレート型の火山の噴火の予知にも道が開けてきました。同時にマグマ溜まりが引き起こしている地震についてもその予知が大きく進展する所に来ました。この先噴火と関連地震の事例が積み上がると思います。

先日予想した八戸沖の地震はM4.0(速報値)ですがメカニズム通りの発生でした。M4クラスは月2~3回起きており偶然との区別が出来ないのですが、噴火を小さくするためである以上仕方がない事です。微弱地震とマグマ溜まりの変動情報を利用すると地震予知の精度も上昇します。遠からず気象庁の仕事になるでしょう。地震学者の口にしてきた現代の科学では地震予知は出来ないと言う言葉は、現代の科学の客観性の無さを象徴する物として今後の科学のあり方に大きく影響すると思います。現代の科学は科学的、客観的な真実よりも自分達の都合を口にすることに都合が良いシステムなのです。

科学論文の査読という物には客観性を保証する適切な仕組みは存在していません。彼らが見たくない物(例えば海底の川の痕跡や地震時の発光現象など、客観的なデーターや証拠)は見なくても良いのであり、これが大きな問題だったのです。地震で言えば振動しか調べようとせず、電磁気現象を無視と言えるほど軽視してきたのです。もちろん噴火との関わりも真剣に考える人はほとんどいなかった事が結果に見る専門家達の現実です。

他にも存在する同種の問題に向き合うことが私達には必要です。放射能の問題など反動の存在に目を向けることにつながるでしょう。反動の存在はキューリー夫人の忘れ物でした。彼らは政治的手法も織り交ぜて、権力的に重要な証拠を無視して科学的な真実をねじ曲げて来たのです。過去の前近代的な科学として歴史に残る無責任の代表的な事例になるでしょう。

私達は科学の進歩のために客観性の確保が重要であることを知る時が来たのでしょう。大学の教授のシステムも多様な意見を生み出す上での大きな障害であり、給与体系を大きく見直した上で教授の数を高校教師のように増やすと良いでしょう。上下関係が緩み評価者が増えると、権力で真実をねじ曲げることが難しくなるのです。成果を上司に奪われる事も減るので、これまで以上の多様な意見が出される中で客観性の確保のあり方が科学の進歩のためのルールのような物として見直されてゆくでしょう。今の査読は見たくない物を見ようとしない権力者に都合が良く、機能不全を隠した偽善的システムなのです。学問の自由が教授の権威を用いて、利益を求める犯罪的行為の自由に使われていると言える状況です。

こういった物は私達から政治的に変えるべきシステムになるので、多くの人々の支持が必要になります。科学の進歩は大きな利益を生み出すのであり、常温核融合の基礎理論など公表した科学の進歩から利益を生み出すためには必要な改革になるでしょう。変わるべき方向とその先にある利益が見えた時、多くの人々の心に訴える物になると思っています。

あと、富士山の噴火対策として地下にトンネルを掘って火山ガスを抜き出す話をしています。今回噴火のメカニズムが明確になりました。深い部分から始まるマグマ溜まりの潰れにより、表層のマグマ溜まりの潰れが誘導される時、マグマが下から押し出されてくるのです。その結果抜き出した火山ガスの分だけ火山灰が流出マグマに変わって減らせるのであり、この対策は関東の数兆円単位の被害を減らすことに直結している事になります。

トンネルによる対策は噴火の予測の為にマグマ溜まりの状況をより良く知るだけでなく、ループ磁場から上下に流れる電流を計測する技術開発にもつながるのです。富士山の噴火被害と関連する地震の予知の対策には重要な物になるでしょう。

これまでこのHPで様々な情報を公開してきました。私達の祖先が私達に何を託したかったのか、少しでも興味を持って頂ければと思います。記事は著作権を放棄しますので広めて頂ければ幸いです。イラストには気象庁を始めとする地震のデーターを利用しています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン