伊豆と箱根の火山の現状について 2月24日

九州と北海道が評価出来たので、残るプレート型噴火を起こす伊豆関連の現状の評価です。これまで富士山、伊豆東部火山群と箱根山や伊豆大島のリスクを見ていましたが、プレート型の噴火のメカニズムとしては伊豆東部火山群と伊豆大島のリスクが大きいことが明らかになりました。

伊豆東部火山群のリスクは12月の東京湾の群発地震と1月以降の網代の地殻変動に対応している可能性があり、GPS変動での確認が必要な状況です。噴火するかは分かりませんが、マグマ溜まりの潰れによる影響が出ている可能性があると思われます。

その影響を受けて、伊豆大島にもマグマ溜まりの潰れが連鎖する可能性があります。こちらも群発地震の確認などこれからの観察になります。箱根山の噴火以後も変化が続いているので、いきなり噴火に向けた変化が始まる可能性もあると思われます。

噴火に至る場合これまでの噴火の流れを繰り返すと思われますので、どちらの火山も群発地震などの前兆が現れてからの噴火になると思われます。

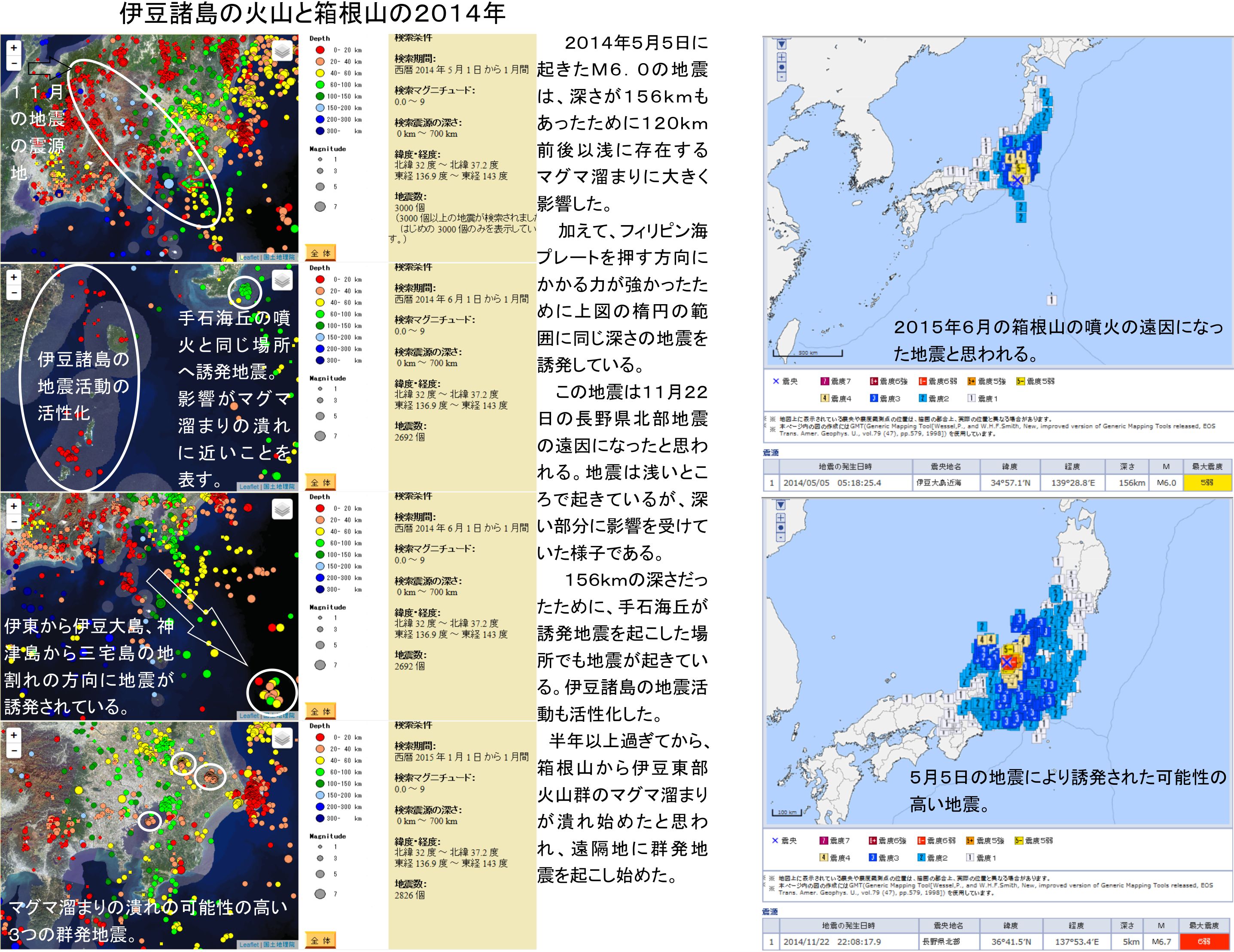

伊豆の関連を遡ると長いお話になると思いますので、ここでは箱根山の噴火に関連する部分を遡ります。2014年の5月5日の伊豆大島北部の地震が、2015年6月の箱根山の噴火につながる変化の始まりであったと思います。

この時の状況をイラストにまとめています。M6とそれほど大きな地震ではありませんが、深さが156kmもありました。その為に120kmよりも浅い場所にあると言われるマグマ溜まりが大きな影響を受けた様子です。近傍にたくさんのマグマ溜まりが存在しており、地震によるプレートの変動で直接的な影響を受けた物と思います。

分かりやすかった物が、房総半島先端の群発地震です。手石海丘の噴火の影響で潰れたマグマ溜まりは、この場所に群発地震を引き起こしました。当時の地震の深さは60~100kmでした。

今回は下から揺らされたのですが、プレートの変動も影響していた分、同じ場所同じ深さで群発地震を起こしていました。今回の地震が、マグマ溜まりの潰れと同じ意味を持つ活動をしたと言える部分を持つのです。

この地震は広範囲に影響を及ぼしており、北西側には同じ深さで誘発地震を長野県北部まで起こしています。11月22日にこのエリアでM6.7の地震が起きるのですが、この原因になったのではないかと思われます。このエリアまで地下の歪みを届けたのです。

反対側にもかなりの遠隔地に群発地震を起こしており、影響の大きかったことを伺わせています。力のかかる方向であるために、力を伝える地割れの影響が及びやすい方向だったのでしょう。

伊豆諸島の地震活動はその後活性化しています。マグマ溜まり全般が影響を受けて活性化させられた様子です。プレート変動の影響を直接受けるイメージなのでしょう。

普通の浅い地震ではマグマ溜まりに影響する事はないと思われますが、この深さで大きな地震になり震源に近いとマグマ溜まりが変形するレベルなのでしょう。その後に影響を残すことになり、その結果が現れてきたのが翌年の1月でした。

2015年の1月に関東の東部と東京湾で群発地震が起きています。普通の地震と比較して約1週間に同じ深さと場所で地震が集中します。通常2~3日です。

この地震は同じ場所での再現性もある様子で、伊豆諸島や箱根山のマグマ溜まりに対応しているかも知れません。伊豆諸島での2月以降の地震活動が活性化し、箱根山の噴火につながってゆきました。

噴火は6月末です。GPS変動も6,7月と続きました。この変動に対応する群発地震が南西側と北東側に出ていました。8月末から9月にかけての群発地震です。この対応関係は数ヶ月遅れる形ですが、1月の分で火山を活性化し、この分で活動の終了を表しているのかも知れません。

実際に7月の始め以降箱根山は噴火はしていません。水蒸気の噴出は強まったままですが、マグマ溜まりが潰れてマグマが流れ出す状況にはありませんでした。

12月に再び小さく群発地震が起きており、2016年1月の網代での地殻変動に対応しています。マグマ溜まりの小さな変動に見えますが、GPSの変動との比較などこれから確認作業が必要になるところです。

マグマ溜まりが潰れていれば、噴火につながる変化にも可能性があります。2015年1月に比べて規模が小さいこともあるので、新たな変動が始まった事を表しており、続きを見守る必要がある状況かも知れません。

箱根山と伊豆東部火山群のマグマ溜まりに2015年1月に潰れの変動があり、6,7月の箱根山の潰れを経て、再び伊豆東部火山群への影響です。こちらに向かう力がバランス出来ていない状況と思われますので、この先伊豆大島へも影響が及ぶ可能性を考えるべきでしょう。

伊豆大島は2月23日に火口周辺で10個ほど地震が群発しています。時々あることだと思いますが、数が少し多いので今後の変化に注意が必要です。

どちらの噴火につながるかどうかを考える必要のある状況であり、今後の変化次第でしょう。新たな群発地震の発生とGPS変動に注意が必要です。伊豆大島では10月以降注意の必要な膨張を表すGPS変動が起きているので、今後に特に注意が必要でしょう。

フィリピン海プレートとしては富士山も箱根山の状況も心配になるところですが、今押される力に弱い部分としては上記の2つの火山に注意が必要です。

少し前に霧島山の御鉢の噴火活動に対するリスクを伝えていました。これまでの新燃岳の活動が御鉢に切り替わるサインが出ていたので、その様に考えていました。

現実はまだどっちつかずなのか、2月23日に新燃岳で火山性地震が多発しました。御鉢でなかった理由はよく分かりません。大隅半島南東沖の地震は霧島山全体を活性化します。この意味で硫黄山も活性化している状況です。

昨年8月の桜島の地殻変動で状況が変わり、御鉢で火山性地震が起き始めていました。これだけで新燃岳にはエネルギーが伝わらなくなったと判断出来る状況ではなかったようです。理論的に切り替わりを判断する材料が必要なのでしょう。経験の蓄積が必要でした。

プレート型の噴火に対して今回早速経験不足である事を教えられました。もっと慎重にあるべきなのでしょう。霧島山において火山活動が活性化する部分の理論は正しかったのですが、噴火がどこから起きるかについては、まだまだ霧島山のことを知る必要があるようです。複数の事例を用いて事実を確認することが、こちらにとっての客観的な普通なのですが、こういった所まで事例を広げられる時間的余裕があるかどうかでした。

この意味で北海道や伊豆の事例にも、経験不足で勇み足をしないように注意をしたいと思います。メカニズムが認められると多くの人が群発地震の状況を調べて統計的に評価するようになるでしょう。もう少し科学の体裁が整うようになると思います。

現状の理解と言うことにおいては、専門家も含めてまだ全員が始めたばかりの素人同然です。囚われなく、客観的に状況を見てメカニズムの理解に努めたいと思います。その結果がより正しい予測につながるでしょう。

稲生雅之

イオン・アルゲイン