北海道の火山の現状について 2月23日 26日追記

2月20日に再び雌阿寒岳の火口直下で微弱地震の群発が起きています。21日も継続しており、後しばらくで収まると思います。噴煙は弱まったままですが、地下深い場所では変化が進展している様子です。

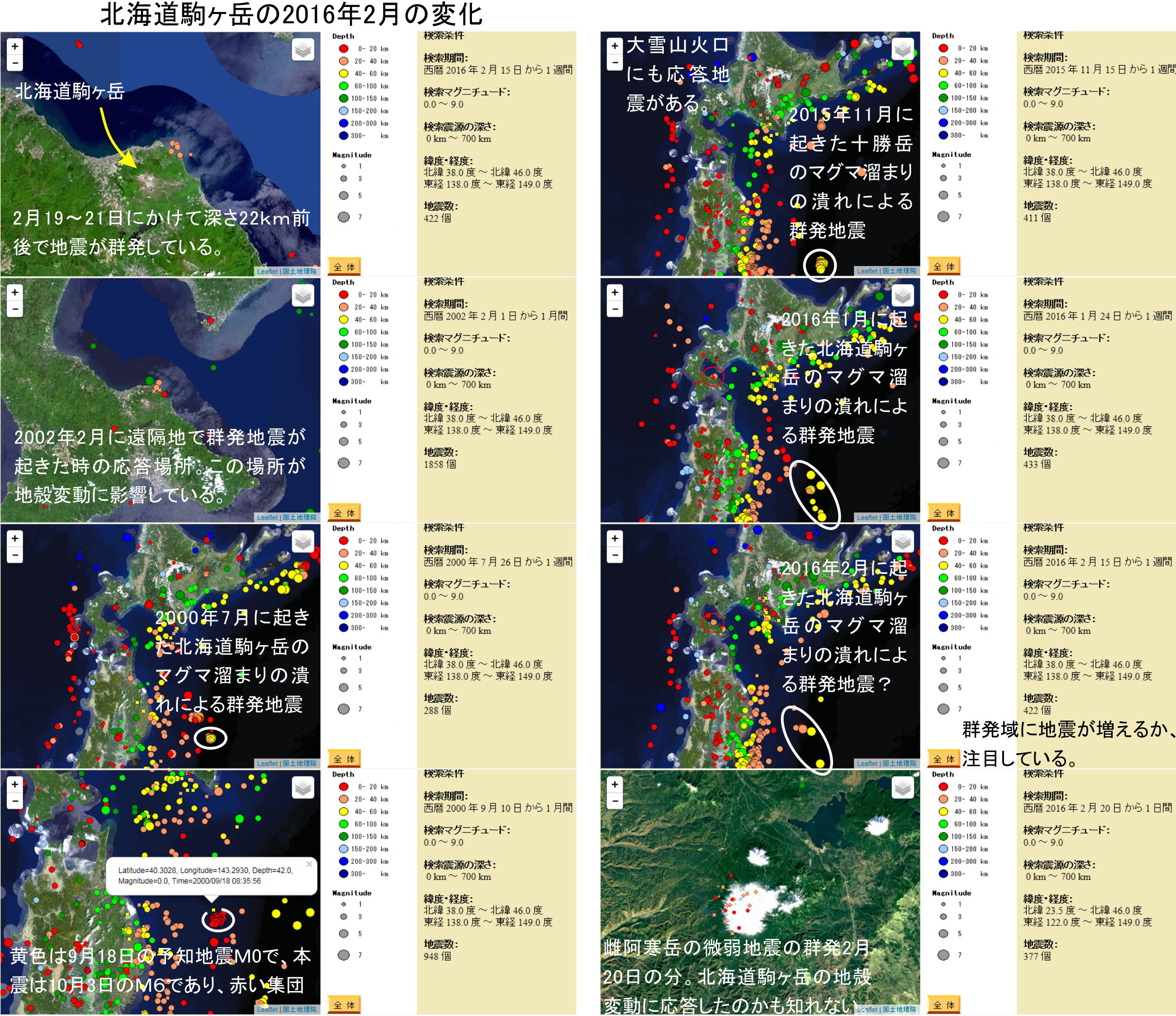

何が起きているか調べる過程で、北海道駒ヶ岳と十勝岳がマグマ溜まりの潰れによる群発地震を起こしていたのに気づきました。前回のデーター評価では見つからなかった分です。調べていた範囲の少し南に群発地震の位置が移動していました。

北海道駒ヶ岳のGPS変動データーでは年変動との区別がまだつかない状況ですが、十勝岳のGPS変動データーは年末から変化が起きていることを示しています。これに対応した群発地震は11月の中旬に起きていました。

北海道駒ヶ岳は2月19~21日に火山の海沿いのエリアに地震を起こしています。これまでになく群発発生しており、この原因を調べていました。

こちらも同様にこれまでの位置よりも南にずれた場所で、1月の24日から1週間くらいの間に群発地震を起こしていました。

状況としては、十勝岳のマグマ溜まりの潰れに影響されて、北海道駒ヶ岳のマグマ溜まりにも変化が起き潰れの変動が起きた様子です。その結果としての群発地震の発生と思われます。2000年は十勝岳のマグマ溜まりが有珠山のマグマ溜まりを潰し、その後北海道駒ヶ岳のマグマ溜まりに連鎖しています。

まずは当時の有珠山です。2000年の3月末から4月始めに噴火を起こしています。この時最初に起きたのは十勝岳のマグマ溜まりの潰れによる群発地震です。1999年12月中頃でした。その後2000年1月中頃に今度は有珠山のマグマ溜まりの潰れが起きているようです。ここから約2ヶ月少々の時間で噴火に至りました。

前回の記事に根室にも群発の誘発地震が起きていることを書いています。調べてみたところM7の地震が起きており、大きな理由はこちらの発生であり、地殻変動に影響を受けた物のようです。反時計回りの回転運動には変わりありませんので、この場所が強く影響を受けたのでしょう。この種の誘発地震は場所を変えて時々起こる物と思われます。

北海道駒ヶ岳は、2000年7月中頃に群発地震を起こしています。こちらは9月には噴火が始まっており、1.5ヶ月での噴火でした。十勝岳に見るように群発地震が必ず噴火を起こすわけではありませんが、変化に際してこのレベルの時間がかかることも多いようです。

今後の予想にはもう一つ注意事項が存在します。誘発される八戸沖の地震の状況です。

有珠山の噴火に際して、噴火の後半ですが2000年4月26日にM5.2とM5.3の地震が起きています。この地震は4月12日に近傍でのM0で微弱地震の発生があり予想出来た可能性があります。

北海道駒ヶ岳も同様です。2000年10月3日にM6が発生しており北海道駒ヶ岳の10月末の噴火を促しています。この分は9月18日に近傍でM0が起きており予想出来たと思われます。噴火は9月から繰り返し起きておりその最中でした。

それぞれ微弱地震は1つしか起きておらず、普段ならリスクのある予想になります。普通は微弱地震一つではリスクの認識のみになりますが、今回は地下で群発地震を引き起こした地殻変動が起きています。この状況が表層に現れてくる物なので、ある程度高いリスクと認識して備える方が現実的だと思います。

噴火や変化への時間に対しては、もう一つ参考データーがあります。十勝岳の火山性微動が起きたのは2000年1月1日であり約2週間で地上に変化が現れています。

今回の北海道駒ヶ岳は1月24日に深さ20~40kmでの地震を4つほど起こしており、群発地震の発生とほぼ同時のようです。

2月の19日から再び複数個の地震が起きており、今回もマグマ溜まりの潰れによる群発地震を起こしている可能性があります。明確になるまであと数日必要です。これから起きる分の地震を計測して群発が起きたかどうかを判断する必要があるのです。

今回再びマグマ溜まりが潰れたのか、それとも地下の変動が強まりつつある物なのか、判断する材料になるはずです。

前回説明した北海道駒ヶ岳を始めとする噴火湾周辺のリスクですが、十勝岳のマグマ溜まりの変動はGPS変動とも一致が取れる状況であり発生は間違いないと思われます。

北海道駒ヶ岳の分は、これから公表されるGPS変動データーがマグマ溜まりの潰れに合わせた変化を起こしているか、確認が必要です。群発地震の発生原因として特定出来ることになります。その結果噴火や周辺の地殻変動を引き起こす事になるでしょう。

まだしばらく明確にならない状況が続きますが、火山の海沿いに地震を誘発しておりリスクに備えるべき状況であると思います。今後の変化の状況次第ですが、早ければ3月中にも火山活動が活性化すると思います。噴火に至るかどうかはまだ分からない状況ですが、注意が必要なことは確かです。

関連して起きる八戸沖の地震ですが、2月17日にM0.9と少し大きいですが、地震を予想する微弱地震になっている可能性を持つ物があります。今のところ1つしか見つかっておりませんので大きくてもM6前後と思います。2週間前後リスクに備える事が必要だと思います。

現状この分は予想が外れても仕方なしと考えて下さい。地下の変動が起きている故のリスクサイドの警告です。北海道駒ヶ岳は過去に地震と同時に噴火しているケースがあるので、この意味でも警告したいのです。現状大きな噴火になる様には見えていませんが、大きな地震が噴火よりも先に起きると噴火を大きくすることにつながります。この意味もあってただただリスクサイドの警告です。

マグマ溜まりの潰れが今回も起きているとすると、噴火に向かう可能性が強まります。八戸沖の地震に誘発されなければ火山活動が活性化してから噴火するという流れになると思います。この場合は最低数日でも噴火に備える時間があるでしょう。

十勝岳のように噴火につながらないマグマ溜まりの潰れの可能性もあると思います。この場合はそこから誘発される次の変化を見る事になります。1998年の手石海丘の噴火が2年かかって新島・神津島のマグマ溜まりを潰したように、次の連鎖を見る必要があります。大きな変化だと分かりやすいと思いますが、こちらの場合は進んでゆかないと分からない物です。樽前山への影響など現実の問題として心配すべき物です。

相手が自然である以上、こちらも柔軟に状況を捉える必要があると考えています。北海道駒ヶ岳についてはこれから3ヶ月くらい、噴火に至る可能性のある活性化に注意が必要であると考えて下さい。八戸沖の地震も2週間程度M6クラスに注意が必要です。

最後に雌阿寒岳です。こちらのマグマ溜まりは十勝岳と並列に並んでいる物ではなく、雌阿寒岳から東北東に向かう向きであり影響を間接的に受ける物の様子です。2008年の噴火は十勝沖地震の影響もありましたが、岩手、宮城内陸地震によりプレートの変動が大きくなったことが原因ではないかと思っています。

今回はこれまでの変化によりマグマ溜まりにエネルギーが溜まり込んでいますので、そろそろ噴火しても良いと思います。最初の群発から2ヶ月が経過するところなので、エネルギーが昇って来る時間は取れたでしょう。微弱地震の群発が起きる頻度も上がっており、変化を感じ取れるところです。こちらは大きく噴火する可能性は低いと思います。

今回のこちらの噴火のメカニズムは、単純にマグマ溜まりが潰されて噴火に至る物とは異なります。微弱地震の群発はマグマ溜まりの圧力が上昇してプレートの変動に敏感になっていることを表す物であって、噴火は熱エネルギーの蓄積による火山ガスの爆発的膨張で起きる物だと考えています。熱活動の高まりの結果で起きる小規模の物でしょう。

プレート運動に潰される場合は中規模の噴火になる可能性もあると思います。北海道駒ヶ岳の地殻変動の影響を受ける場合、マグマ溜まりの向きから考えると大きな物にはならないでしょう。噴火のきっかけにはなると思います。

ここに書いている予想は科学からの物であり、状況の進展に合わせて地震やGPS変動などのデーターを提供します。噴火と地震の予知の科学を進歩させられる事例になると思います。まだ始めたばかりなのでこちらの判断ミスも起きるかも知れませんが、データーとの突き合わせで正しい方向に修正されてゆく事になるでしょう。

稲生雅之

イオン・アルゲイン

2/26 追記

25日に八戸沖の地震と判断出来るM4.0の発生がありました。これまで予想してきた中では最も小さな反応です。2~3日早ければ太陽風と赤道環電流の影響でM5クラスになっていたと思いますが、こういった物の影響のなかった昨日の発震でした。

北海道駒ヶ岳のマグマ溜まりの潰れの影響で、この場所の地震が起きた物と考えます。19日から昨日の時点で6日経過しており、マグマ溜まりの潰れが起こす群発地震も少し増えていました。

全体としては今回のマグマ溜まりの潰れは小さかった物と思われ、群発地震も数が少なく、誘起された八戸沖の地震も小さくて済みました。

発生状況を過去の経験から見ると、大きな地震にならない時を選んで地震を起こす時はその場所の緊張を抜く必要がある時です。噴火に至る流れを小さな物にしたいからだと考えられます。もちろんマグマ溜まりの潰れが小さかったからでもありますが、今後のことを考えてもいるでしょう。

十勝岳のマグマ溜まりが潰れた話もここに書いています。こちらの誘発した地震は1月14日の浦河沖M6.7だと思われます。この地震の予想は難しい物だったと思いますが、ばらばらに発生していた微弱地震が集中し、位置をずらして発震に至っています。統計的に評価出来るように事例が積み上がると思います。十勝沖で発震するのかそれともその近傍での地震になるのか、現状ではその区別が難しいです。

今回の記事に書いたマグマ溜まりの潰れはそれぞれが地震を誘発しましたので、今後の注意は少しレベルが下がります。緊張は続いていますが、歪みは一部が抜けました。今後は活動次第でM6クラスの地震が起きるかも知れないというレベルです。

北海道駒ヶ岳については24日に火山の北東側に地震を起こしていますので、八戸沖が動いた影響も加わり活動が活発化することに注意が必要です。雌阿寒岳は20日からずっと微弱地震の群発を続けており、十勝岳も含めてマグマ溜まりの変動が続いている可能性を示唆しています。