北海道と伊豆諸島のプレート型噴火 2月20日

遺跡と神社が指し示す火山の中で、九州の分については解析できたと思います。噴火の科学としてはプレート型以外に残るタイプの解析も必要になりますが、彼らの強調する北海道の火山と富士山、伊豆諸島の火山のプレート型噴火について解析した結果をお伝えしたいと思います。先史文明の地震と噴火に関する科学は現代の科学を超えており、簡単に種類分けした火山を指し示すだけで、噴火メカニズムの解析が出来るように配慮されていたのだと思います。

富士山と伊豆諸島については、これまでにもプレート型の噴火である内容を解説してきました。マグマ溜まりのつぶれが深さ100kmにまで及んで、100kmを超える遠い距離にまで群発地震を発生させることが、霧島山と桜島の解析より明確になりました。今回その状況を残る重要な火山に当てはめてみました。

その結果は黒又山の指し示す火山の多くはプレート型の噴火のメカニズムを持っていました。固有の特徴もあると思いますが、マグマ溜まりの潰れがプレート変動を生み出していること、逆にプレート運動がマグマ溜まりを潰すこともあると言う特徴を明らかにすることになりました。プレート型の地震にも関連しています。

彼らがこの状況を教えたいのは、富士山の噴火に関連する変化に備えるためであり、その後に生まれてくる中央海嶺に関連する変動にも備える為でしょう。マグマ溜まりとプレート運動により誘発される群発地震と、関連するプレート変動をGPS計測すれば、噴火の状況をある程度事前に予測出来るようになります。

遺跡と神社の指し示す情報がなければ、プレート型の噴火についてメカニズムを明確にするには長い時間が必要だったと思います。

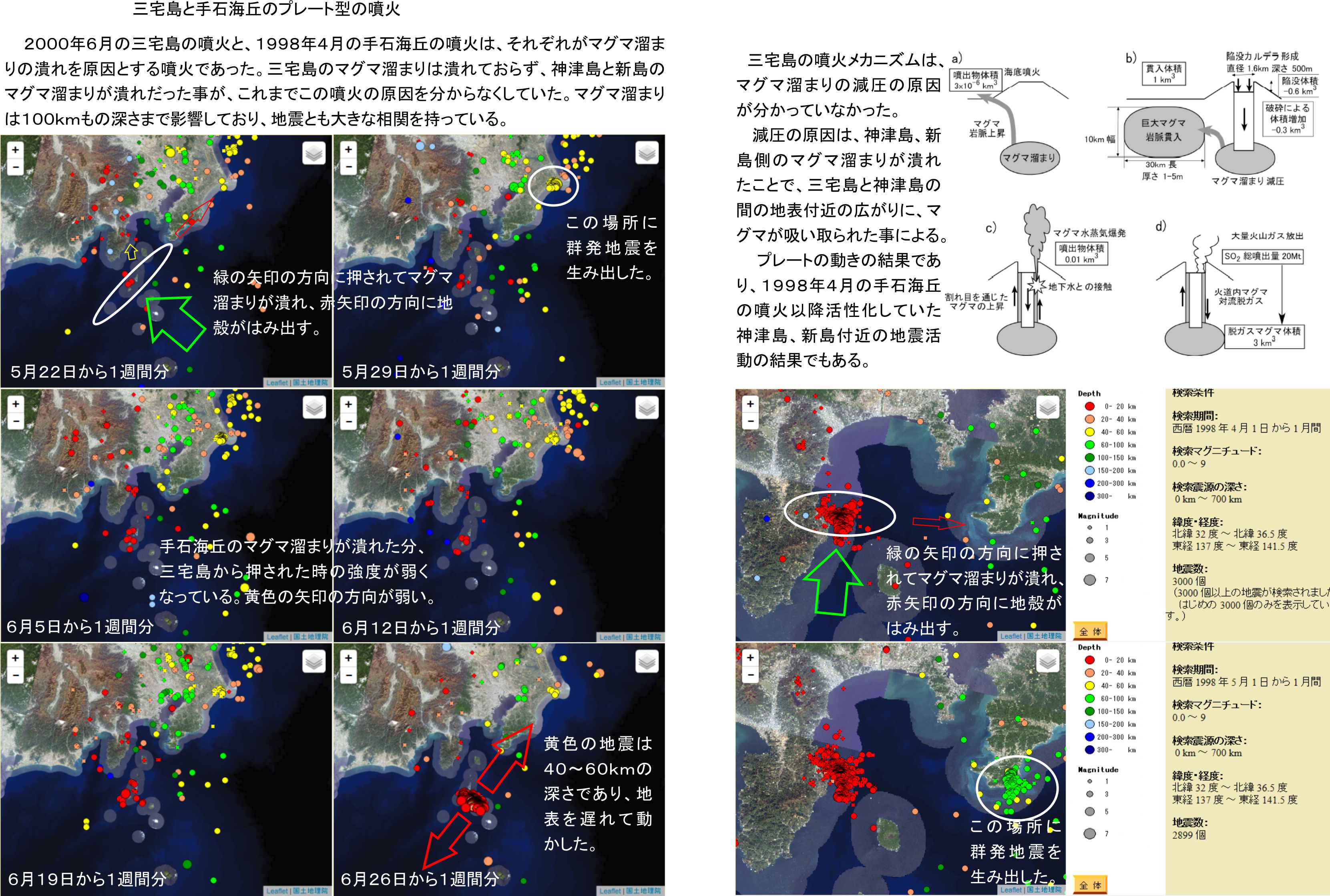

三宅島の噴火については、プレートの変動が三宅島直下のマグマ溜まりから注射器のようにマグマを吸い取った話を説明しています。この時は神津島と三宅島の間の空間が広がって注射器のように機能したことと、プレートの動きがあったことをGPS変動データーにより明らかにしていました。

当時はプレートの運動がこの時に起きた物としましたが、今回の解析でこの運動が起きた理由がマグマ溜まりの潰れであったことが明確になりました。霧島同様に少し離れた銚子の近傍に群発地震を誘発しており、当時起きていた神津島、新島近辺の地震とその後の三宅島につながる広がりが状況を明確にしていました。

桜島の地殻変動で薩摩半島の西側と大隅半島の南東沖に群発地震が起きています。GPS変動も伴っており、マグマ溜まりが潰れたと考えると状況を説明します。この時大きな噴火は起きていませんでした。

マグマ溜まりの潰れは噴火に関連がありますが、必ずしも噴火につながるわけではなくプレートの運動を惹起して終わるケースもあるようです。今回の三宅島の場合、神津島と新島の下にあるマグマ溜まりが三宅島側から押されて潰れたのだと思われます。

調べてみると三宅島の噴火につながる神津島と新島の地震の活性化は、1998年4月の伊東市沖にある手石海丘の噴火の後からでした。この時は手石海丘の下にあるマグマ溜まりが潰れて噴火した物と思われ、その後房総半島の先端で深さ100km近い場所に群発地震を誘発していました。この時は噴火しているマグマ溜まりの潰れであり、プレートの小さな運動を引き起こした様子です。

三宅島のケースでは、手石海丘の下のマグマ溜まりが潰れたことで、神津島と新島の下のマグマ溜まりが潰れる方向の力が強くかかるようになったのでしょう。動きを埋め合わせる動きが必要になったのです。

時間はかかりましたが2000年の6月になって大きくマグマ溜まりが潰れ、深さ40~60kmに群発地震を引き起こしました。その後上部がこの動きに釣られて動き、三宅島の間に大きな空間を生み出してマグマを吸い取ったのです。イラストに1週間単位の状況を載せています。群発地震が起きてから上側が動く様子が現れています。

伊豆諸島ではマグマ溜まりの潰れがプレート運動を連鎖し、別のマグマ溜まりを潰してさらなるプレート運動を生み出してゆく事が明らかになりました。他の場所とも似ています。

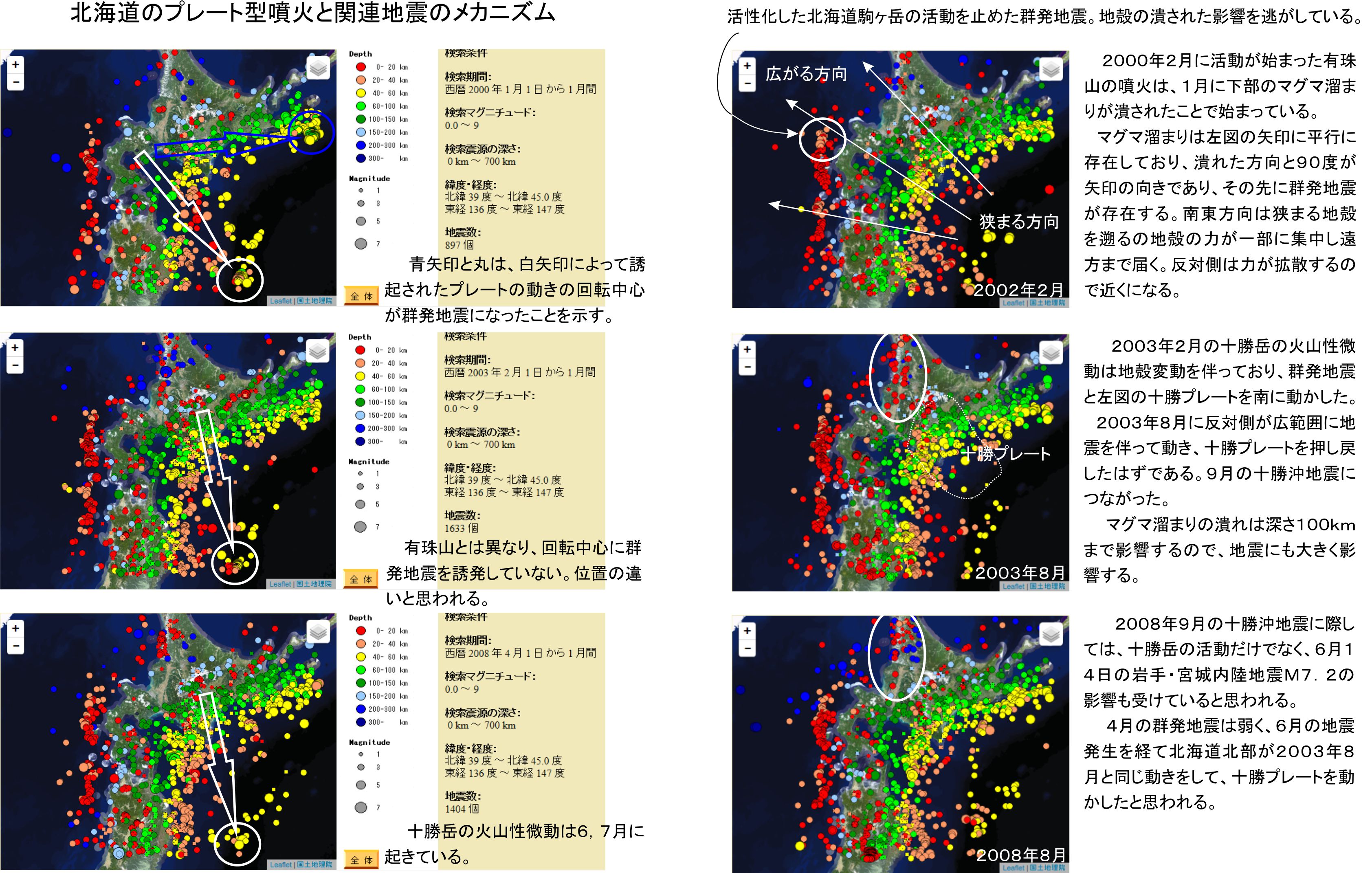

続いて北海道の例です。北海道でも九州同様にマグマ溜まりの潰れと、群発地震を特定することが出来ています。2000年2月に有珠山の噴火活動が始まりましたが、1999年12月の十勝岳のマグマ溜まりの潰れに誘発された物かも知れません。この時十勝岳では2000年1月1日に18分間の長い火山性微動を起こしています。18分間小さく揺れ続けたのです。

マグマ溜まりはこの少し前に潰れていた様子で、12月に群発地震が現れています。1月2月と続くのですが、1月は根室沖にも群発地震が起きており、こちらは有珠山の生み出したプレート運動がこの場所に地震を生み出した物と思います。東北沖の震源へ向かう動きが応力となりその部分を反時計回りに回すような形になり、中心が群発地震になったのでした。十勝岳が単独で引き起こす群発地震は、根室沖に群発地震を起こすことはありません。位置の違いによる物だと思われます。

群発地震の位置が九州の250kmに比べて2倍の500km近くあります。この理由は分かりにくいところだと思います。これはプレートが地球の深部に沈み込んでゆく時に、八戸沖を中心にプレートが裂けて広がる動きをしていることに対応しています。漏斗型に広がっているのです。広い方から漏斗を絞ると、たくさん中身が飛び出します。反対向きでは大きな側はあまり動きません。

力が集中してたくさん動くメカニズムは、内核にホットスポットを作り出す漏斗の物と同じです。興味があれば当時の説明を参照下さい。

岩手沖に向かう時は力が狭い範囲に絞られるので、その分大きな力になって遠くまで届くのです。反対向きでは広がって弱い力になるので、近くにしか地震を起こせないのです。

北海道の例は十勝沖の地震を誘発しているので、この部分も解析しています。2003年2月8日に十勝岳が37分間の火山性微動を起こしました。恐らくその前にマグマ溜まりが潰れており、群発地震を誘発しています。群発地震は深さ40~60kmが主な物ですので、この深さで十勝岳から岩手沖まで十勝プレートを動かして進んだのです。

十勝岳の南側はすぐに動いてこの状況ですが、北側はすぐには動いていません。状況が分かりにくいのですが、8月になって北海道の北側に0~20kmですが地震が増えています。下が動いて上が釣られた物だと思います。歪みが長い時間をかけて解消した物でしょう。

その結果南に動かされた物が北に動かされたことになります。プレートは南北に揺さぶられたことで、固着点の周辺が弱くなって動きやすくなり地震に至るのでしょう。大きな地震に連動するメカニズムです。火山の周辺では押してから、戻される動きを40kmよりも深い場所で起こされるので、そこに乗っているプレートとしては地震を起こしやすくなるのでしょう。十勝沖の地震は2003年と8年の2度起きています。8年の分は岩手・宮城内陸地震の影響も強く受けていますが、南北に揺らされることに弱いという意味では類似のメカニズムです。

プレート型の火山の噴火が、特定の位置に生まれる群発地震と関連するGPS変動によるプレートの動きで予測出来る事がある程度ご理解頂けると思います。今回重要な事はその先にあるリスクの警告です。

まずここまでに明らかになった地震と噴火の関連を、八戸沖地震との関連で順番にリストにします。三陸沖北部地震とも呼ばれます。

1640年 北海道駒ヶ岳 大噴火 指数1.1 地震と同時に大噴火

1663年 有珠山 大噴火 指数1.1

1667年 八戸沖地震 8月22日 M6

1667年 樽前山 9月23日 大噴火 指数1.1

1677年 八戸沖地震 M7クラス

1739年 8月16日 青森に地震あり

1739年 樽前山 8月18~30日 大噴火 指数1.6

1763年 八戸沖地震 M7クラス

1769年 有珠山 大噴火 指数0.04

1853年 有珠山 大噴火 指数0.14

1856年 八戸沖地震 8月23日 M7クラス

1856年 北海道駒ヶ岳 9月23日 大噴火 指数0.08

1968年 八戸沖地震 M7クラス

1977年 有珠山 中噴火 指数0.04

北海道噴火湾の周辺火山である北海道駒ヶ岳、有珠山、樽前山は桜島と霧島の関係に似ており、どれか一つが大きく噴火すると10年単位で他の火山を誘発噴火させるようです。これはマグマ溜まりが近くにあってお互いに同じ方向を向いている結果です。

八戸沖の地震とこの3つの火山の噴火が連動しているに近い状況にあるのです。十勝岳と十勝沖地震の関係に似ていますが、こちらはマグマ溜まりが地震を誘発するだけでなく、地震がマグマ溜まりを潰して噴火も引き起こすのです。富士山における東海地震が宝永型の噴火を引き起こすことと同じメカニズムでしょう。

噴火湾周辺の3つの火山のマグマ溜まりの潰れる方向から見て、八戸沖のプレートが通過点にあるのです。このプレートが深いところで押し引きされて揺さぶられ、地震を起こすだけでなくその後に噴火が起きる可能性のある事も歴史上明らかなのです。

これまでに見てきた噴火の例では、2011年の霧島山新燃岳と2000年の三宅島の噴火が、それぞれの火山が数年間における活動期の最中に起きたプレート運動によって噴火に至っています。噴火は突然のマグマ溜まりの潰れで起きていますが、噴火するには火山その物が活性化しているという条件もあるようです。そうでなければ十勝岳のように大きな噴火を起こさずにマグマ溜まりが潰れ地殻変動を引き起こす程度なのです。

警告したい場所は、311以後に起きる北側の地震です。南側の地震が東海地震につながり富士山の噴火につながりうることと、大噴火につながりうることを説明して警告しています。北側は今回プレート型の噴火メカニズムその物である事が明確になりました。

八戸沖のM7クラスの地震が、311の影響で数年の内に起きるのではないかと思っています。この時北海道駒ヶ岳や樽前山の噴火が起こりうるのです。単なる歴史の繰り返しを根拠にするのではなく、プレート型の噴火と地震のメカニズムからの警告です。

八戸沖の地震はプレートを動かします。その時にマグマ溜まりの部分のプレートは狭まる動きになるので、マグマ溜まりを潰して噴火を誘起するのです。

その結果が過去の北海道駒ヶ岳の大噴火や樽前山の大噴火です。桜島の1914年の大噴火もメカニズムは似た物になります。

噴火湾周辺の火山は大噴火を起こすので、噴火したらすぐに逃げないと火山灰に埋もれて動けなくなるほどです。こういった具体的な所まで踏み込んで避難訓練をしないといけないレベルに見えるのです。大噴火が起きたらすぐに逃げるのであり、その時のどの様にすれば良いのか、風向きや避難先などを具体的に検討しリスクに備えないと避難が進まず救える命も救えないのです。

樽前山は311以降活動的であり、マグマ溜まりが潰されると大きく噴火する高いリスクを持っていると思います。北海道駒ヶ岳も八戸沖地震の震源に近い分、影響を強く受けて噴火しやすいでしょう。

大地震に連動する大噴火は、地震と同時に起きることもあり得ます。この場合GPSのサインも群発地震のサインも事後になり、役に立つのは微弱地震の地震予知情報だけになります。これだけの情報で多くの人を動かすには無理があるので、地震や津波だけでなく大噴火に備えることを衆知徹底することに事前の準備が必要でしょう。

プレート型の地震である八戸沖の大地震は微弱地震の評価で予知出来る可能性が高いでしょう。M7クラスで大きな物になる以上難しくはないと思います。十勝沖だと元々微弱地震が多くて難しい部分を持つのですが、八戸沖であれば分かりやすいでしょう。

この先予知出来た噴火の実績が増えることで、富士山の噴火だけでなく八戸沖の大地震と関連して起きる可能性のある大噴火への備えが進むことを願っています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン