霧島のプレート型噴火と阿蘇山 2月18日

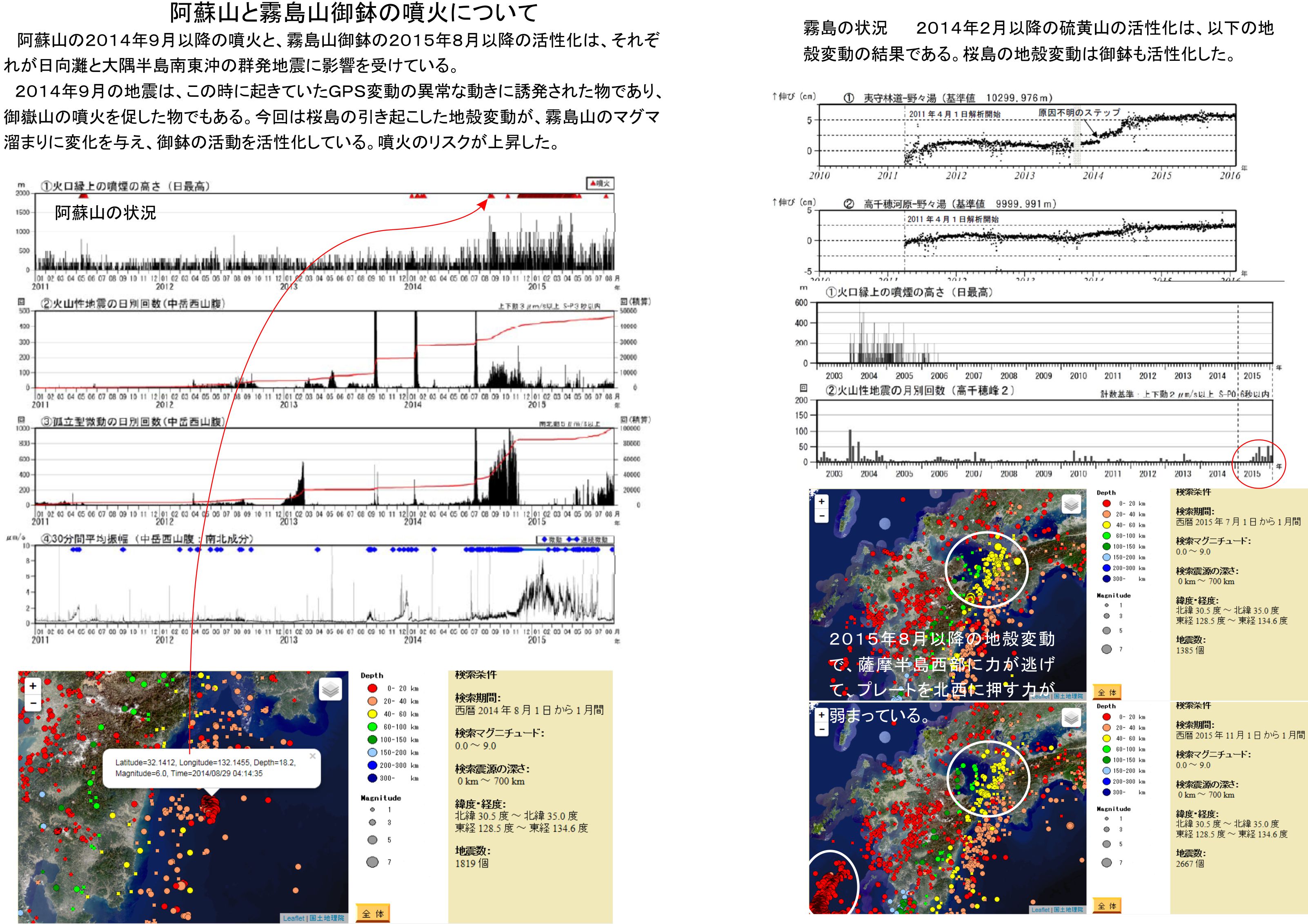

桜島に続いて、霧島山と阿蘇山についても解析をしました。阿蘇山については簡単な解析で、桜島同様に近傍の地震の影響を受けて火山活動が活性化していたという物です。2015年8月以降に桜島が引き起こしている地殻変動の影響は少ないと思いますが、今後の変化が阿蘇山に影響しないかどうかについては注意が必要です。

霧島山は解析の結果、桜島の噴火や地殻変動の影響を大きく受ける火山であることが分かりました。今回の変動では新燃岳に向かっていたエネルギーを御鉢に向けることになりました。

阿蘇山も霧島山も、桜島と同じように近傍の東南側の群発地震の影響を受けて活性化する様です。今回の地殻変動で御鉢が活性化したことに加えて、大隅半島の南東沖の群発地震で小規模の噴火に至る可能性もあると思います。

噴火の予想が続くので、これだけすればどこか当たると思われるかも知れません。こちらとしては昨年8月に桜島が引き起こした地殻変動の結果ですので、リスクを伝える必要があっての作業です。根拠には科学的な物が明確にあるのですが、現状の火山の科学ではまだ分からないプレート変動による影響です。

いい加減なことをしているオカルトにされるのは嫌なのですが、存在するリスクを無視出来ないので必用な部分を明確にしています。

御鉢の噴火は霧島山の繰り返してきた物です。現状では大きなリスクにならないのですが、プレートが変動を起こすと簡単に中規模以上の噴火に変化します。この意味での注意を呼びかける物です。

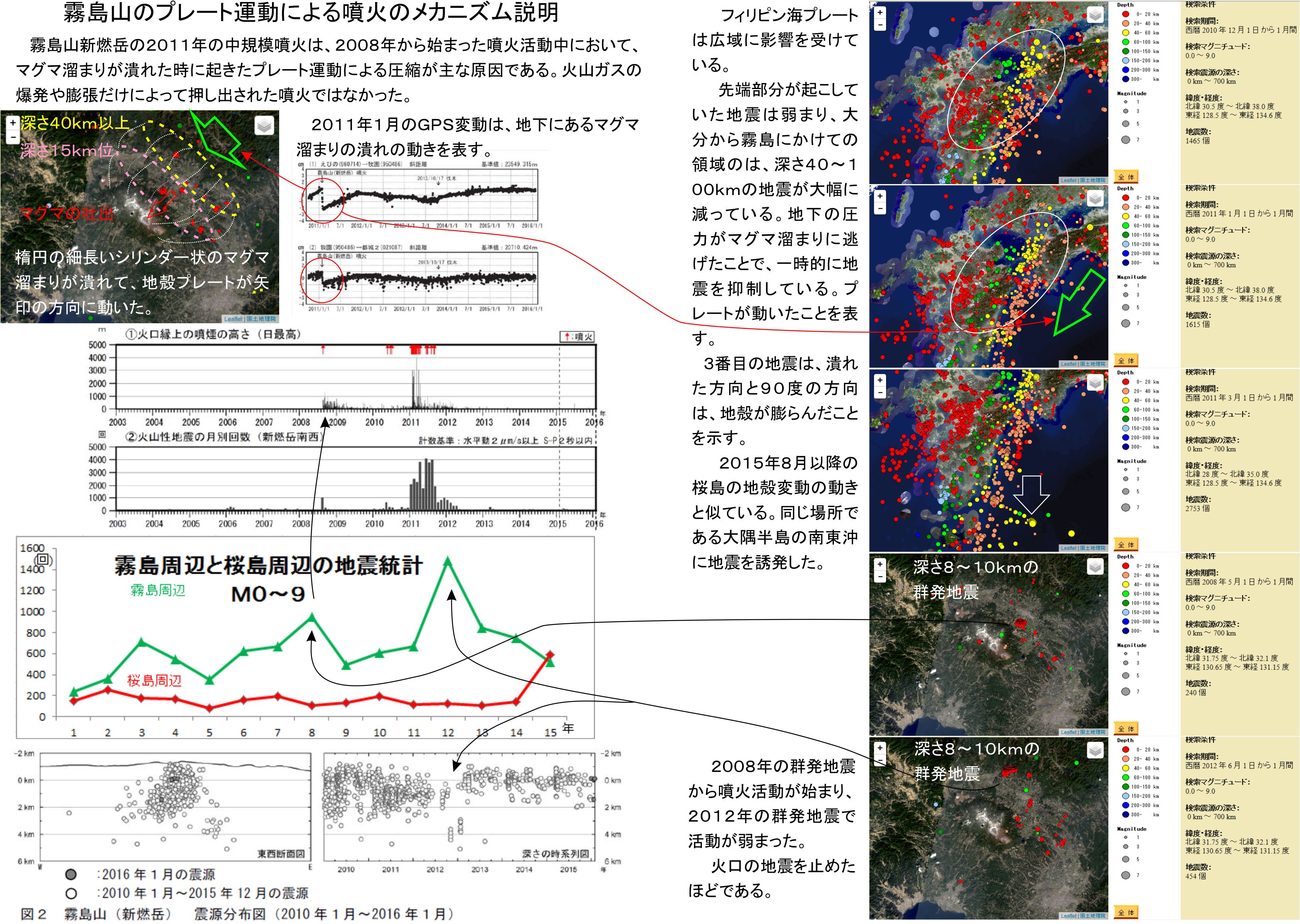

先史文明の人々は霧島神宮を火口の近くに置いて火山への興味を持たせると共に、富士山の噴火と地球の地殻変動へのリスクを伝えています。霧島山も解析の必要な火山として考える必要があるという事で、2011年の噴火を参考にしてメカニズムを考えました。

この火山は、活動の活発な桜島の引き起こす地殻変動の影響を受けて噴火する弟分の様な火山です。桜島の火口も複数存在しますが、霧島の火口は長さ10km以上にわたって分布する広さです。

この広さの意味を考えてみると、今現在霧島で起きている様々な変化が地殻変動由来である事が分かりました。

霧島も他の火山と比べれば活動的な方であると思います。その分マグマ溜まりも10km以上の幅を持って大きいはずです。

このマグマ溜まりが桜島の活動の影響を受けて、かかる圧力の変化により活動する場所を変えているのです。今回であればこの変動により新燃岳の噴火が、御鉢の噴火に切り替わるところです。この途中では硫黄山の活動も活性化し、この場所に地殻変動が起きていることも明らかに出来ました。自分自身の変動と、桜島の変動の影響を受けた上での活動になっているのです。

この変化が数年の内に起きているほどなので、長い年月の中で様々な場所に火口を生み出して現在の霧島山があるのです。周期にある程度の決まりもあり、特定の場所に火口が並んでいるようです。

霧島山のプレート運動による噴火ですが、この結果になった大きな理由は新燃岳のクレーターにあふれているマグマが、活動が低下しても地下に帰って行かないことです。火山ガスが押し出した物であれば、また、地下の圧力が押し出した物であれば、その圧力の低下に伴いある程度戻ると思っていました。

どうして戻らないのか、火口が塞がるなどの理由があるのかと思っていました。分からなかった部分だったのですが、周辺の地震動からプレートの動きを検討した時に答えとなりました。

2011年1月にGPSデーターが大きく変動しています。その結果南北に潰れる動きが顕著に出ています。この変動がどれほどの物かを表すのがイラストの地震のデーターです。

2010年12月には大分から伊予にかけての領域で地震が活発に起きているのですが、2011年1月になると急速に減り、霧島山にかけては深さ40~100kmの地震も減っているのでした。これは霧島山のマグマ溜まりが潰れて北側が南に動いたとすると状況を説明します。

これまでの火山の概念からは困惑する部分ですが、深さが100kmもあるところまで影響が及んでいることになるのです。知られてこなかった現実です。2015年の桜島の地殻変動でも大隅半島の南東沖40~100kmの群発地震です。マグマ溜まりの大きさと形状によっては、この深さまで影響が大きいと考えるべきでしょう。

マグマはおおよそ深さ120kmから生まれることにされています。この深さから液体が存在するのでマグマ溜まりのマグマを抜き去るとこの深さから順番に上に上昇してゆく事が予想出来ます。上ほど圧力が低いので低い方に向かう流れになるのです。

今回の霧島山ではどのレベルの深さまでのマグマ溜まりかを検討するデーターがありません。地震動で見る火口の下部は25kmくらいです。これよりも深い部分もあってそこからマグマが上昇してくるはずです。

噴火に際して近傍での群発地震が起きています。この深さは8~10km程度と浅く、しかも火口から10km前後も北側に離れています。ここも理解に苦しむところですが、霧島山も桜島同様に火口直下のマグマ溜まりと、少し北側にある大きなマグマ溜まりに分かれているようです。この北側のマグマ溜まりの上部で地震が起きているようでした。

この構造になる理由は、火山が成長して一度大噴火を起こし大きなカルデラを残した結果になります。カルデラの中心には再びマグマ溜まりが生まれますが、上部に火口湖が出来るなど上側は蓋をされる形になります。ここに蓄積されるマグマはエネルギーの多い方に向かって動くので、桜島も霧島も南に動いたことになります。これはプレートの動きから予想出来る現実です。

霧島の火口下部が25kmとしてここから10kmくらいの大きさがあれば深さ35km位までのマグマ溜まりでもおかしくないでしょう。ここに下からのマグマの道がたくさんつながると思えば、40~100kmの深さまで影響している原因になるでしょう。

イラストでは15kmにマグマ溜まりの上面を書いています。この位置を北にずらした理由が上記カルデラのメカニズムと、実際の群発地震の発生を説明するためです。

加えて火口は南側に並んでいる物も見かけます。これらは北から南に流れるマグマの道の圧力が、地殻変動により変化して出来た物であると考えています。近くに桜島という大きくなったり小さくなったりを繰り返し、周辺の圧力まで変化させる存在がいるので霧島もその影響を受けざるを得ないのです。

プレートの変動が現実的である事は、桜島の起こした地殻変動と同様に大隅半島の南東沖に群発地震を起こしたことから明らかです。2011年の1月にはこの領域の地震が増えており、3月にイラストの本格的な群発地震になったのでした。マグマ溜まりの潰れる方向に一致するので、大きな動きが存在したことに間違いないと思います。

霧島の噴火は、マグマ溜まりが潰れてプレートが動けるようになって起きた物になります。マグマ溜まりが潰れて、その圧力が低下したことで、プレートがその分を埋め合わせたという事になります。プレートが動いてマグマ溜まりを潰してしまったので、火山活動が低下してもマグマの帰るスペースは残されていないのでした。火口にあふれたマグマは今後もそのまま残るでしょう。

現実的な今後の予想の話ですが、GPSの変動データーを見ていればある程度予想出来る事になると思います。変動の大きさと影響している領域をみれば良いことになります。

解析に使えるGPSの公開データーは2週間遅れですが、火山の噴火となればそれなりの対処になると思います。GPS変動から大きく噴火するのかが分かるようになると思います。今後に期待出来る部分だと思います。

今回の桜島の変動で霧島山の御鉢に地震が起き始めており、活動を活性化しました。加えて1月には大隅半島南東沖の群発地震も加わったのです。噴火に向けて注意が必要です。現状では起きても小規模の噴火であり、群発地震やプレートの運動の状況次第で大きくなるかが決まります。今の時点では他に大きな地殻変動が起きなければこのレベルでしょう。

霧島では新燃岳の噴火で被害も出ています。御鉢の噴火でもその可能性は否定出来ない物ですが、現状ではプレートの変動による噴火の可能性は低いでしょう。群発地震による活性化であり、小規模の水蒸気爆発的な噴火に備える必要があると思われます。この先地震が増えてきたら要注意です。早めに規制がなされることを願っています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン