桜島と雌阿寒岳のマグマ溜まり 2月15日

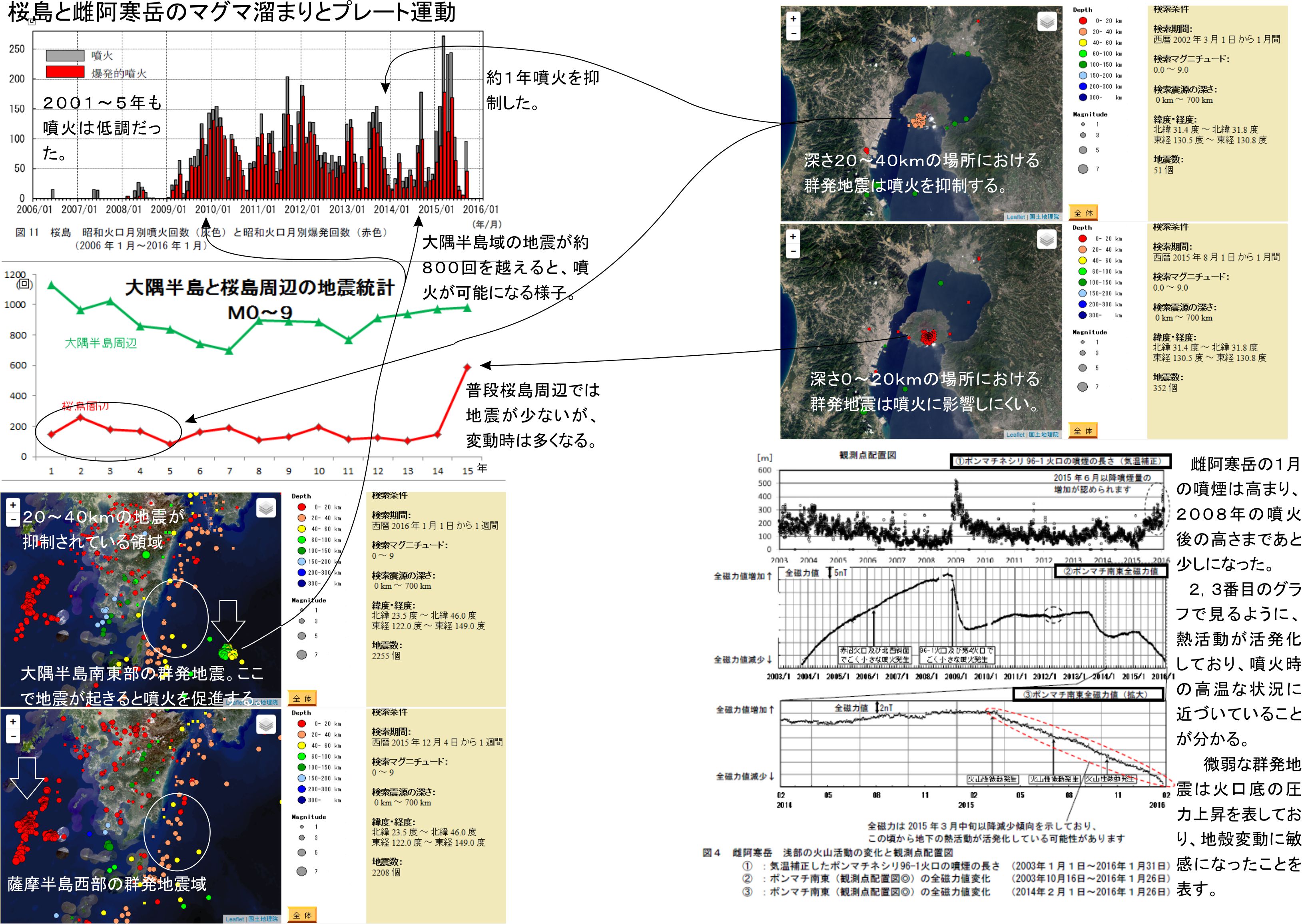

2月5日に約4ヶ月ぶりで桜島が噴火しました。昨年8月の桜島周辺における地殻変動以降は噴火がほぼ止まっていましたが、この噴火以降再び噴火をするようになっています。

桜島の噴火に際して微弱地震が前兆になることはありません。この事としばらくの間休止状態に入ったと判断していたので、噴火メカニズムの解析はしていませんでした。

桜島は昨年8月に南北に縮み、東西に広がる地殻変動を起こしました。その結果と思われますが、昨年の12月から薩摩半島の西側と、大隅半島の南東側で群発地震を起こしているようです。現在まで続くこの大隅半島側の群発地震がマグマを生み出すプレート運動を加速する結果となり、マグマ溜まりを膨らませて噴火に至った様子です。

イラストに示す位置の群発地震は、過去に桜島の噴火を誘発してきたことが3度あり、今回は4度目でした。統計的に地震の評価をしてプレート運動の評価をした結果この状況に気づいたのですが、5日の噴火前にこの作業をしていれば噴火を当てられた可能性が高かったでしょう。残念ではありますが、火山の噴火メカニズムを理解する上での高い授業料でした。

今回の噴火のメカニズムを考えた結果、雌阿寒岳の火口直下で起きている微弱地震の群発の意味を理解する事が出来ました。この先噴火に至ると今も考えていますし、微弱地震の意味が噴火前に理解出来たことで、噴火のメカニズムをより正確に理解した上での噴火の予想となりました。

相手が自然現象なので、雌阿寒岳の噴火が必ず起きると言い切ることは出来ません。それでも微弱地震の発生はその場所におけるマグマを含んだ地殻の圧力が上昇し、外部の変動を受けて地殻の一部を損傷している結果だと考えられます。マグマの圧力の上昇がなければ、火口直下の地殻を広範囲に破壊することはなく一部で済んでいたはずです。当該部分が風船の様に膨らんで、その周辺を破壊出来るほどに圧力を高めた物と思われます。

雌阿寒岳では昨年の夏以降地下の熱活動を表す磁場の変動が続き、活動が高まっています。ここに加えて昨年の12月以降目に見えて噴煙も大きくなり、2008年の噴火直後の長さに迫っています。

噴煙の長さは火道の温度が噴火可能なレベルまで上昇して来ていることを表しています。マグマに含まれる火山ガス成分が実際のガスに変わって膨張し、中~小規模ですが爆発的な噴火を起こす準備がもうすぐ整うことを表しているのです。こちらはもう少しで条件も整い、噴火すると思います。状況の変化に注意が必要です。

続いて桜島のプレート運動による噴火のメカニズムの説明です。桜島の噴火は2種類に分けられると考えており、これまで普通に起きている噴火と、1914年型のマグマを大量に噴出する大噴火です。

1914年型の噴火は富士山にたとえると貞観型のマグマ流出になり、普段の噴火は宝永型の火山灰噴火に近いです。

1914年型の噴火は姶良カルデラに存在するマグマ溜まりがプレート運動により潰れて起きるタイプであると考えます。この時が後何年先になるのか分かりませんが、注意が必要な状況です。この時の噴火の特徴としては、姶良カルデラの下にあるマグマ溜まりにこれまでにない地震が起きると思われます。今も時々揺れていますので、ある程度サインになるはずです。

データーの利用出来る2001年から2015年までの一般的な噴火について、関連する地震のデーターを整理しました。桜島の噴火は間欠泉の噴出周期に似ており、地下の耐圧状況と、姶良カルデラの下にあるマグマ溜まりからのマグマ供給と、プレート運動に依存しているようです。

地下の耐圧状況ですが、2001年から2015年の間、桜島の火口直下20~40kmにおいて微弱地震が群発発生すると、噴火が出来にくくなっていました。

この群発は2001~05年までと13年に起きており、それぞれ噴火を抑制していました。間欠泉にたとえると、噴出直前に水蒸気がたまって熱水を噴出するのですが、桜島ではこの地震が起きることで、火山ガス成分がガスになれる圧力と温度まで高まる前に、地震になってエネルギーを逃がしてしまうのです。この状況では火道やマグマ溜まりでガス爆発が起こせないので、マグマがあっても噴火が起きないようです。

もともと桜島のマグマ溜まりは、マグマの供給を姶良カルデラの下のマグマ溜まりから受けています。桜島のマグマ溜まりが一杯になっても、姶良カルデラ側のマグマ溜まりにはまだまだ余裕があるので、マグマは桜島の火口までマグマを持ち上げるよりも、カルデラの下のマグマ溜まりを膨らませる方に活動しているようです。双方が一杯になると1914年型の噴火に近づくでしょう。

昨年8月の地殻変動はこの状況を明確にしてくれました。8月に20kmより浅い部分の地震が群発し桜島のマグマ溜まりを変形したのか、その後の地震動の活動が低下しています。この地殻変動と同時に噴火が止まることはなく、噴火は9月まで続きました。20~40kmにおける地震の群発発生はなく、耐圧の条件は守られていたのでしょう。

姶良カルデラの下からのマグマ供給は停止しましたが、桜島のマグマ溜まりに残っていたマグマは、その後も桜島の下部の熱の影響を受けて間欠的に吹き出すことが出来たのでした。

熱があってもマグマがなければ噴火は出来ません。10月以降は活動が停止に近い状況でした。地殻変動がマグマの供給を停止したと判断しているのは、この噴火の停止が続いたことの結果によります。

そして噴火の再開には、地殻変動の影響として起きた2つの群発地震が影響しています。一方は薩摩半島の西側の群発地震、他方は大隅半島の南東側の群発地震です。それぞれが桜島の起こした地殻変動により押されていた領域にあると思います。それぞれの地震が起こした変動により、姶良カルデラの下のマグマ溜まりから桜島へ再びマグマが供給されるようになったと見えています。

この種の変化は過去に何度も同じ事が起きているからこそ、特定の場所に変動が及ぶのだと思われます。地殻変動はそれがなかった方向へと動きながら、この地震の群発を起こしています。大隅半島の南東側は過去の例に倣い、桜島を活発にしています。

この点をプレート運動の状況から見ると、現実的な変化が分かります。この部分の群発地震により、大隅半島に沈み込むプレート運動が加速しているのです。

この場所のプレート運動は深さ20~40kmの地震を伴いながら進みます。本来この地震がプレート運動の抵抗になり運動速度を下げるのですが、手前で群発地震を起こされると、この地震が生まれる固着点がリセットされ続けるので、大きな地震が起きにくくなるのです。これは見た目の統計的に明らかな物です。深い場所の地震が浅い場所の地震を抑制する例を何度も紹介していますが、ここでも同じ事でした。その結果ここではプレート運動を加速していたのです。

その結果はマグマの供給増と、桜島直下の温度上昇による爆発的噴火の発生増です。過去の統計はその様になっており、今回も爆発的噴火から噴火が始まっています。

もともと桜島、姶良カルデラの周辺では深さ150km程度までを考えても地震が起きにくいのです。ここに地震になるエネルギーがマグマに転換される仕組みがある様子です。ここは噴火のメカニズムとして非常に重要でありもう少し解く必要があるのですが、事例を積み上げる必要も感じています。材料が揃わないと推定が狂いやすいので、ここは無理しても進めない感じです。

現状仮説になりますが、今後の噴火の経緯を見る事で、大隅半島の南東部の群発地震との相関が明確になるでしょう。プレート運動がマグマを生み出す部分と、マグマの温度の上昇(変動)が相関を持っていることを明確にすることになります。

大隅半島部分の地震についてはイラストにグラフを紹介します。地震発生が増えるとプレート運動としての噴火の条件が整い、桜島の深さ20~40kmのガス爆発的な噴火への耐圧条件が確保されれば噴火出来るようです。

遺跡の促した桜島の解析は、プレート運動による噴火への影響を教えてくれていました。1914年型の噴火に対する解析がまだ残っていますが、すぐにこの噴火が起きる心配はないと思います。伊豆諸島の変動など理解を積み上げることで、大きな噴火を引き起こすプレート運動についても解析出来るようになると思っています。

大隅半島の南東部の地震には1月から疑問を感じていたので、もう少し早くこちらを解いていれば良かったかも知れません。手広く何でもやれば時間がなくなるだけなのですが、さすがに今回は目の前のヒントを見逃したと思うと悔しいです。感じた疑問の中で桜島につながるという可能性が発想出来なかった結果です。

桜島の状況が解析出来たのが14日、これを雌阿寒岳に応用出来たのが本日15日でした。群発地震との相関から5日の噴火を当てていた場合、雌阿寒岳の噴火のメカニズムを解くのが遅れる結果になったかも知れません。メカニズム解析が中途半端になるよりも、苦しい中5日の分が高くて悔しい授業料になって雌阿寒岳の噴火をきっちり予測する方が、彼らのお望みだったのでしょう。無理せず努力を継続してゆきたいと思います。

稲生雅之

イオン・アルゲイン