網代の続報とフィリピン海プレートの動き 2月11日

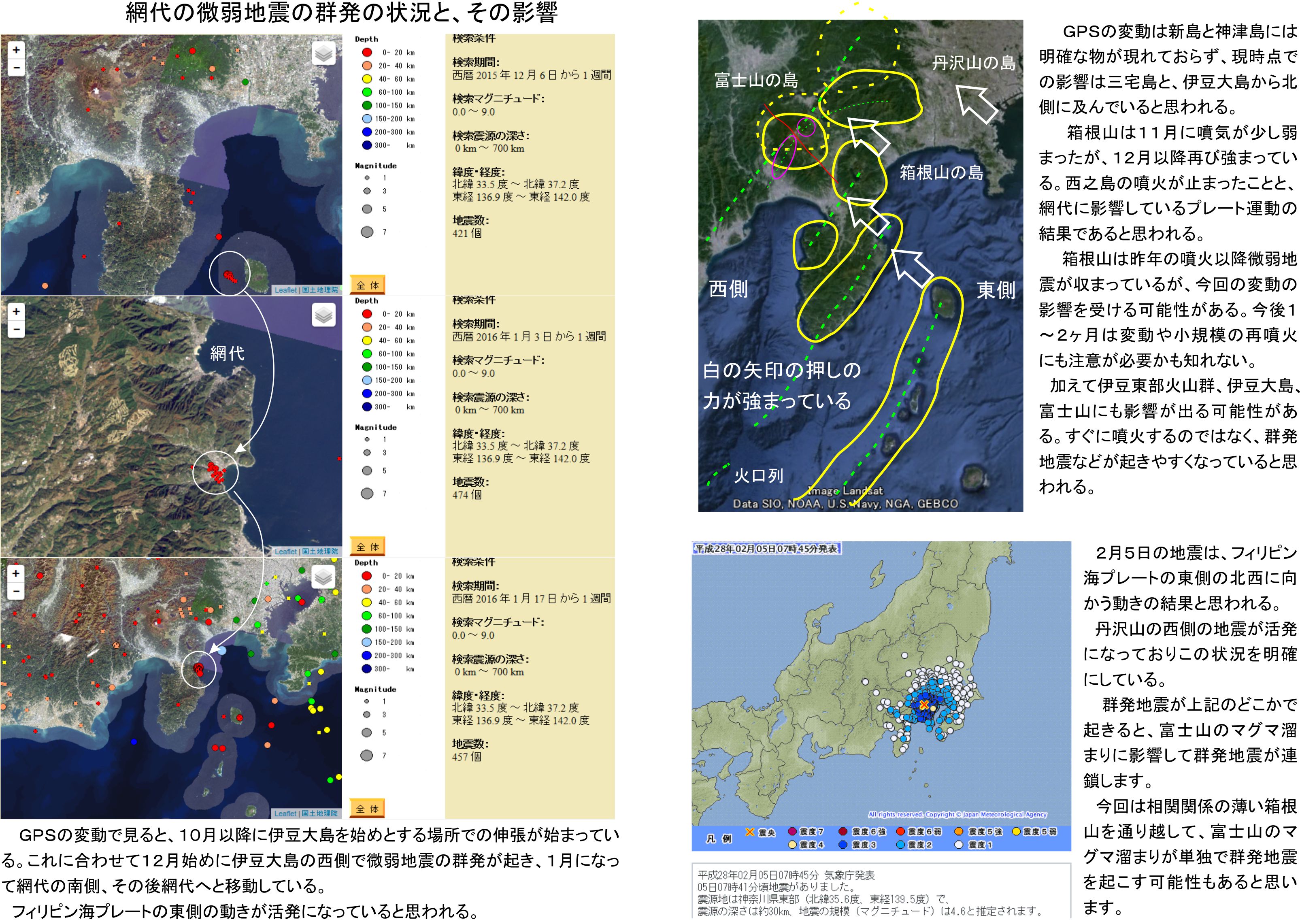

2月5日に神奈川県東部でM4.6の深さ約30kmで地震がありました。フィリピン海プレートと言うよりはその上に乗っている北米プレートに近いと思いますが、フィリピン海プレートの変動を表すと思われ気にしていました。この場所だとその影響を受けていることになるので、網代の群発地震の続きの解析を行いました。

その結果ですが、10月以降の伊豆大島の膨張に対応しており、プレートの動きが伊豆大島の西側から網代に向かって時間と共に北西に移動していることが分かりました。

この動きの先には箱根山と富士山があります。その影響を科学として考えてみました。

箱根山は伊豆諸島の他の火山と比較して、プレート運動との相関は小さい様です。それでも11月に噴気が小さくなった後で、12月以降再び噴気が強まっており警戒が必要な状況でした。プレート運動にマグマ溜まりを潰されると小規模の噴火もあるかも知れないと思います。

GPSデーターにおいてはプレート運動との相関が小さいので、確率的には噴火の可能性は小さいと思いますが、観光地でもありリスクサイドでの意見です。

富士山は関連火山の噴火に際して群発地震を起こします。今回は相関の小さく歪みの抜けている箱根山を飛び越して単独でマグマ溜まりが影響を受ける可能性があるので、群発地震への注意を書いておきたいと思います。小規模の地震が大半で、すぐに噴火する心配はないでしょう。

雌阿寒岳の状況に気をとられていたので、こちらを調べるのが遅くなりました。加えてグラフの解析にも時間がかかっていたので、2月5日の地震の意味を考えるのが遅くなりました。

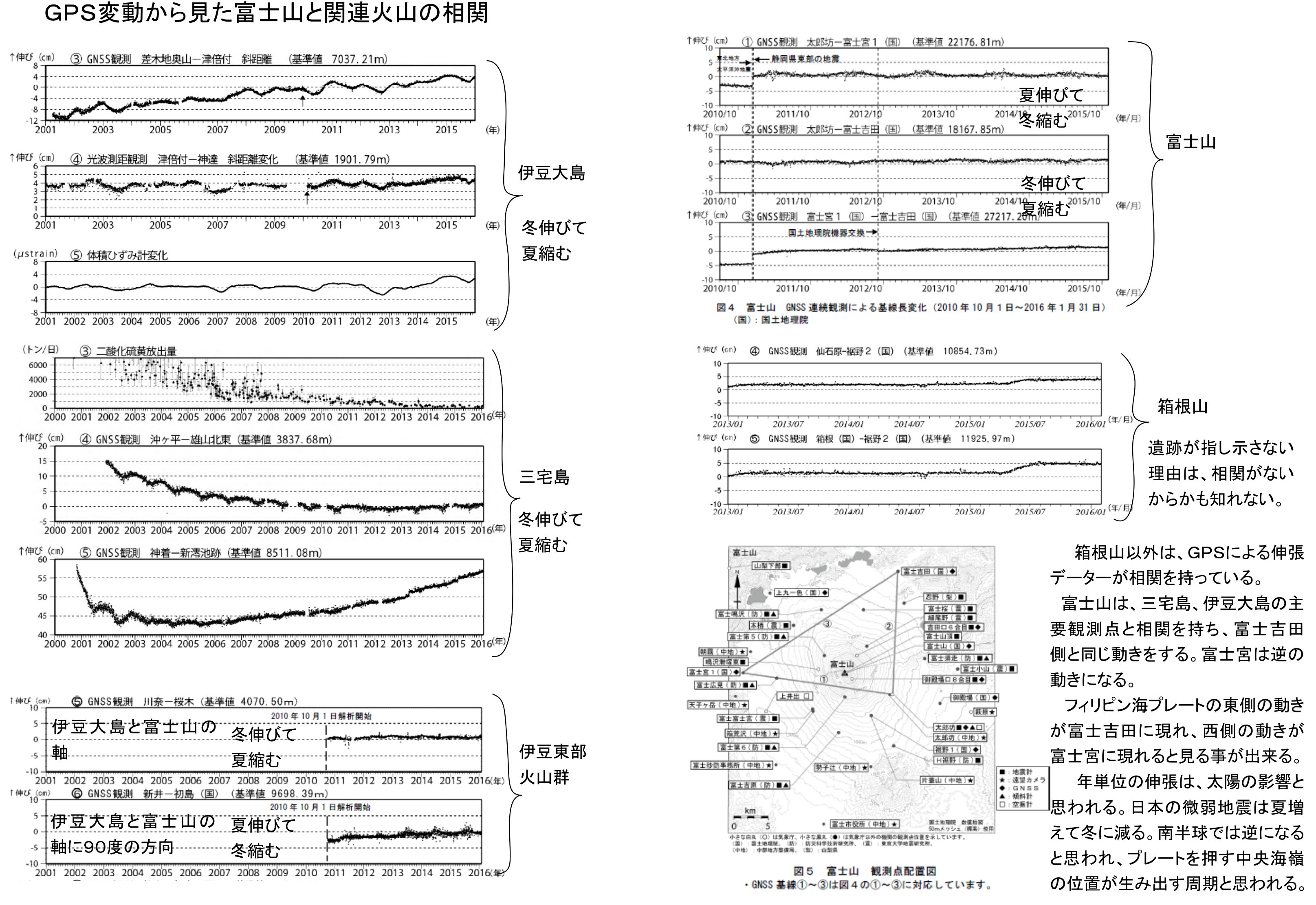

今回もう少し詳しく調べる必要があって考えたのですが、結果はこれまでに説明してきたフィリピン海プレートの東西の区別と、その動きを明確にすることになりました。

GPSの変動データーが富士山と伊豆諸島の火山の状況を明確に語っていました。富士山の東側と伊豆大島、三宅島が冬に伸びて夏に縮みます。反対に富士山の西側が夏に伸びて、冬に縮みます。イラストを参照下さい。

これをプレートの動きに直すと、縮む時がプレートが物理的に押されている時だと思われます。この時に縮む部分の遠くは相対的に伸びる動きになるので、結果としても地下の圧力の低下から反動で膨張している部分が大きいのだと思われます。

問題はこれが年単位に繰り返すことになります。これまでに調べた中では、日本における微弱地震の発生数は冬に減って、夏に増える相関であり約2倍になるという記憶です。このあたりは月の動きにも相関が取れており、将来詳しく解析されることになると思っています。年変動だけでなく、潮の満ち引き同様の変化が微弱地震には存在しています。

プレートの動きの観点で見ると、微弱地震が増えると、その分プレートも動きやすいと思われます。この意味で日本を動かすプレートである太平洋プレートとオーストラリアプレートの中央海嶺は南半球にあり、日本の冬に微弱地震が増えて、プレート運動を加速しうるのでしょう。

大元にこの変動があるので、この変動に添って他の部分も動いているのだと思います。日本に近い部分では夏に動きが加速しうるので、冬と夏の変化がそれぞれに現れやすくなっているのかも知れません。

富士山へ至るフィリピン海プレートは、東側が押される時は西側が延び、西側が押される時は東側が延びているのでしょう。この繰り返しにおいて、網代で今伸びる動きが見られており、伊豆大島から北西へと移動している最中です。

その経過で箱根山の噴気が11月に弱まった物が12月以降強まっていますし、フィリピン海プレートの動きを東西でなく単純に表す丹沢山の西側では、地震活動が活発化しています。そして東側である神奈川県東部で2月5日にM4.6の地震が起きたのです。こちら側に影響が強く出ていることは確かだと思います。

今後の注意は、富士山、伊豆東部火山群、伊豆大島の群発地震と、箱根山の小規模噴火に至る可能性のある変化です。

今回の動きはプレート変動の影響であり、動きの方向と地盤の弱いところに変化が出てきます。この意味で富士山のマグマ溜まりは弱い活動が続いていますので、この場所の単独の群発も含めた変化に注意が必要だと思います。

2月5日の神奈川県東部の地震でプレートの動きが思うよりも広範囲に及んでいる可能性があると考えました。今回の解析結果はその状況を表す物でした。観光地である箱根山はリスクの観点からしばらく見守る必要があると思います。西之島の噴火が止まったこともあるので、これまでとな異なる変化に注意が必要です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン