富士山関連のプレート構造 2月4日

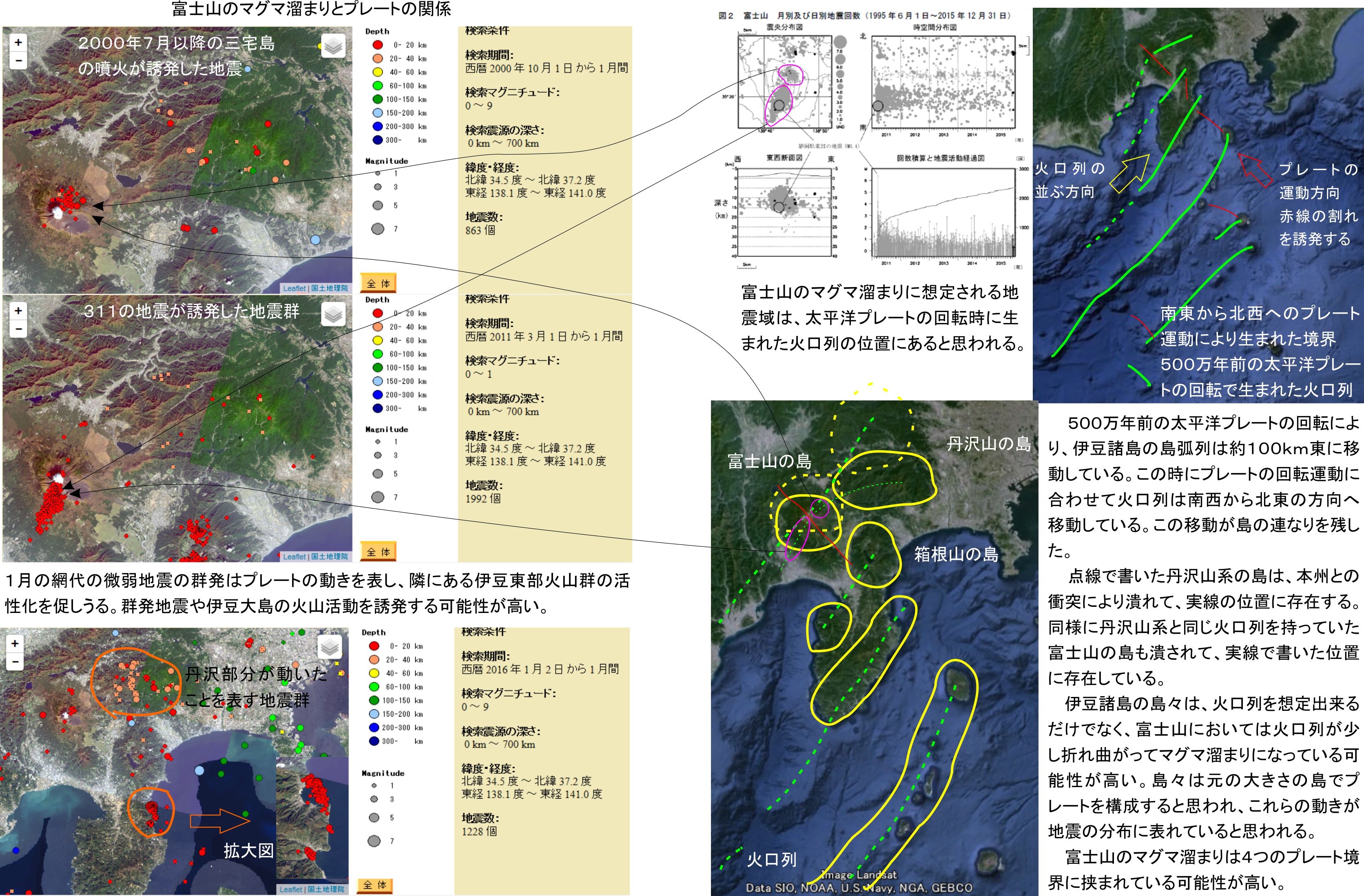

1月に伊豆の網代で微弱地震の群発が起きています。この関連の理解をする為に伊豆諸島と富士山の関連のプレートの構造について検討しました。

微弱地震により、伊豆東部火山群か、伊豆大島の火山活動が促進される可能性があると思います。可能性が高いのは伊豆東部火山群の群発地震です。その先の噴火は現状不明瞭です。このデーターからは分からない部分ですので、今後の推移を見守る必要がある状況です。

遺跡の教えた三宅島との関連、プレート運動との関連をイラストから説明したいと思います。この関連が今回の網代の動きを伊豆東部火山群の活性化につなげる部分の説明になります。

フィリピン海プレートも太平洋プレートも、詳細に見てゆくと細かい部分に構造を持っています。30kmx30km位の小さなプレートからこの数倍ある物など、かかる力や周辺の状況に応じて様々な物があると思います。

富士山の噴火の関連を見るために、まずフィリピン海プレートの構造から調べたいと思います。

伊豆半島と丹沢山系、富士山についてはフィリピン海プレートの島々がこれを構成しています。この区分は一般に言われる物に丹沢山系と富士山を加えた物になります。加える理由は以下で説明してゆきます。

丹沢山系は伊豆半島が本州にぶつかる前に、伊豆諸島の火山島として本州に衝突した島になります。これは一般に言われる話であり、100万年くらい昔の話になっています。

衝突はこちらの説明の中でも現実です。違いがあるのは、500万年前の太平洋プレートの回転による火山フロント(伊豆から小笠原の火山群)の移動とそれが生み出した島々が南西から北東への列を構成して分布していることです。従来の説明では南から伊豆半島になる島が衝突してきたと言う物ですが、これでは現状のプレートの構造を説明できないのです。

伊豆七島が分かりやすい列をなす島々です。伊豆大島から神津島までの島々とその先に海底に存在する島々は、当時の回転が理由で列状に島を作っています。この回転がなければこの列は出来ないのです。

この回転が500万年前の大規模な地殻変動と日本列島全体の3kmの上昇と下降を生み出しており、伊豆諸島の周辺にも海底の川の痕跡は残されています。

南西から北東に連なる島々の100万年前の先頭が丹沢山系を生み出した島でした。その島に続いて富士山の下にある島が存在し、丹沢山系の島とは少し西に離れた位置に少し遅れて衝突してゆきました。

これは単純に想像頂けると思います。富士山は丹沢山系の島が衝突しその後今ある場所に突然火山が生まれたのではなく、元々島が存在し、その島が衝突しながら今も噴火を続けているのです。何十万年か先の長い時の流れの中で、丹沢山系と同じように噴火をしなくなる時が来ると思われます。

この事は地震の発生パターンから伺えます。丹沢山系の西側に20~40km位で地震を起こす場所があります。311以後2年ほど活発に地震を起こしていました。この場所に地震が起きると富士山のマグマ溜まりにも地震が起きるので、影響のつながりは明確です。元々火口列としてのつながりがあった火山なので、今も地下にその構造を残しているのでしょう。

このパターンは伊豆諸島の島々に見られる物です。伊豆大島が活性化すると隣の伊豆東部火山群が影響を受けたり、三宅島が活性化すると神津島、新島が影響を受けるなどと同じです。

富士山のマグマ溜まりは火山島時代から存在した物なので、当時のマグマ溜まりの形状の面影を残しています。火口列が南西から北東に動いた時に出来ているので、この方向に分布を持っています。現在の地震の発生分布には、多少の折れ曲がりが見られます。この折れ曲がりは本州との衝突の影響で西側が東へ押し込まれた物と思います。富士山の東側にはすでに丹沢山系が存在していたので、こちらの動きは小さくて済んだのでしょう。

富士山が元々存在した火山島であったと考えると、現状のプレート構造を説明出来るのです。

単純に考えると、500万年前の太平洋プレートの回転が起きた前提ではこの状況が普通であり、伊豆諸島の単純な北上モデルでは、現実の地形を説明出来ないのです。

当時の地殻変動は日本海の川を生み出し、世界にたくさんの構造線を残した現実ですが、科学としてはまだ認められる状況にはなっておりません。

今回の説明は、網代に起きている微弱地震の群発の影響を考えることです。この為に地震の分布図をつけています。

左上の地震分布は三宅島が2000年に噴火した時に、富士山直下のマグマ溜まりへ影響が及んだ時の物です。富士山の火口よりも北側で主に地震が起きています。

その下の地震分布は311の時の物です。この時は火口の南側に主に地震が起きています。ここまで明確に地震の起きる位置が分かれる理由がないと、未来の噴火の予想は出来ないでしょう。

これまでに富士山の噴火が火山灰型になるか、マグマ流出型になるか、プレートの動きと周辺の地震に依存していることを説明してきました。

単純に考えると、東海側のプレートの変動が起きると南側が刺激を受けるようです。その結果宝永火口も南側に存在し、この位置での噴火が起きやすいのでしょう。

貞観噴火型のマグマ流出は、北側のマグマ溜まりがプレート運動によりゆっくりと潰れる時に起きやすいのでしょう。こちらの潰れが富士山の北西側の火口からのマグマ流出につながりやすいようです。

現実はここまで単純には割り切れないと思いますが、富士山のマグマ溜まりが南西-北東、南東-北西にx字型に割れているとすると、この動きになる可能性は大きいと思えます。

こちらの心配している千葉沖と東海地震の連動は、悪い方向が重なる条件であり、懸念通りの火山灰型の大きな噴火になり得るでしょう。こうならないことを願うと同時に、出来るだけ火山ガスを抜き出すなどの対策を講じたいと願っています。

今回起きている網代の微弱地震の群発ですが、昨年4月以降の箱根山の活性化にも似ています。この時も箱根山の火口下部と、丹沢山系の20~40km部分の地震は連動していました。この場所は普段から動いているので単独の動きも多いのですが、今回はこの部分と網代に影響が出た形です。

考えられるのは丹沢山系が動いたことと、箱根山を挟んでその下にある伊豆東部火山群部分が同時に動いたと言う事になります。伊豆東部火山群は広くてマグマ溜まりがどこにあるのかも分かりにくく、今回の微弱地震の場所にはマグマ溜まりは存在せず、プレートの動きだけだと思います。

この場所における元の島の形状を反映したプレートの動きであれば、伊豆東部火山群か伊豆大島の火山活動を活性化することになると思います。箱根山はすでに活動したので、歪みのたぐいはある程度抜けていると思います。プレートレベルの動きの影響は近傍のプレートに及び、マグマ溜まりを刺激する事になるかも知れません。

伊豆諸島の島々はプレート運動の影響を受ける火山であり火山島なので、今回の動きでその活動が刺激される可能性があると思います。まずは群発地震から起きるのがこの場所のパターンですので、その状況を待つことになると思います。

雌阿寒岳は今日になって目に見えて噴煙が小さくなっています。この先の噴火につながる変化なのか、それとも沈静化する物なのかは分かりません。過去の状況から言って3月中頃までは様子を見る必要があり、変化に注意が必要な状況はこちらも変わりありません。

今回の噴火に関連する科学と、放射能の反動に関連する部分を暗号解析から見て次回の記事にしたいと思っています。先史文明の存在だけでなく放射能の反動を始めとする科学も暗号解析が情報の提供に利用出来ると思っています。

稲生雅之

イオン・アルゲイン