箱根山との比較と噴煙の変化 1月13日

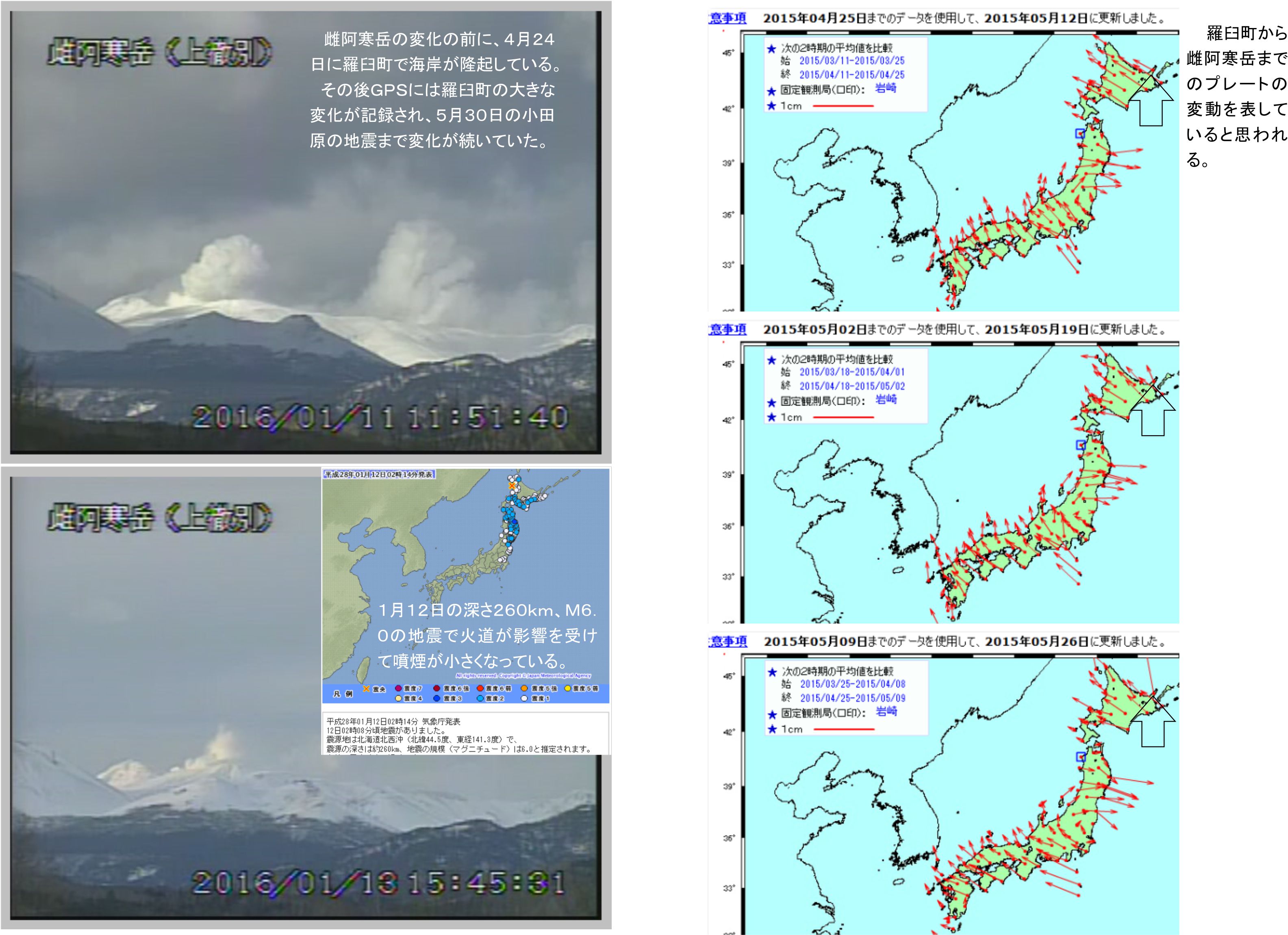

注意を喚起した雌阿寒岳ですが、1月12日の深さ260km、M6.0の地震の影響を受けた様子で、噴煙が小さくなっています。

311地震の時も各地で温泉が止まったり、噴煙が小さくなったと聞いています。一時的な変化かも知れませんが、水蒸気を供給する水脈に変化があった様子です。

これ以外に活動が変化している情報はまだ公表されていませんが、噴煙の変化は火山カメラでほぼリアルタイムに公表されています。

水蒸気を生み出すエネルギーと地下水の釣り合いが崩れているので、次に地下水が元通り供給される時に、水蒸気噴火のように見えるかも知れません。2014年の御嶽山の噴火に似た感じになるかも知れないと思います。

明確なことはまだ分かりませんが、雌阿寒岳がプレートの境界の近くにあって、深い部分の地震の影響を受けやすいことは明らかになっていると思います。大きくない噴火につながる変化であると考えています。

プレートの変動を知るにはGPSのデーターも役に立ちます。イラストのデーターは2015年の4月24日の羅臼町の海岸で起きた隆起の以降に現れている変化です。羅臼町の動きが他とは異なる大きな変化となり、5月30日の小田原の地震まで続きました。

今回もこの種の変化が起きているか調べたいのですが、データーの公表が来週になるので、もう少し待つ必要がある状況です。

ここしばらく論文を書くことに時間を使ってきたので、火山の噴火についての解析は進めていませんでした。昨年様々な火山が噴火に至りましたので、これらを調べて今後に生かす必要があると思っています。

今回比較のために箱根山と浅間山の状況を調べました。浅間山は微弱地震の発生は見られず、いきなり噴火でした。はやり電流とらせんの力の計測が必要だと思います。

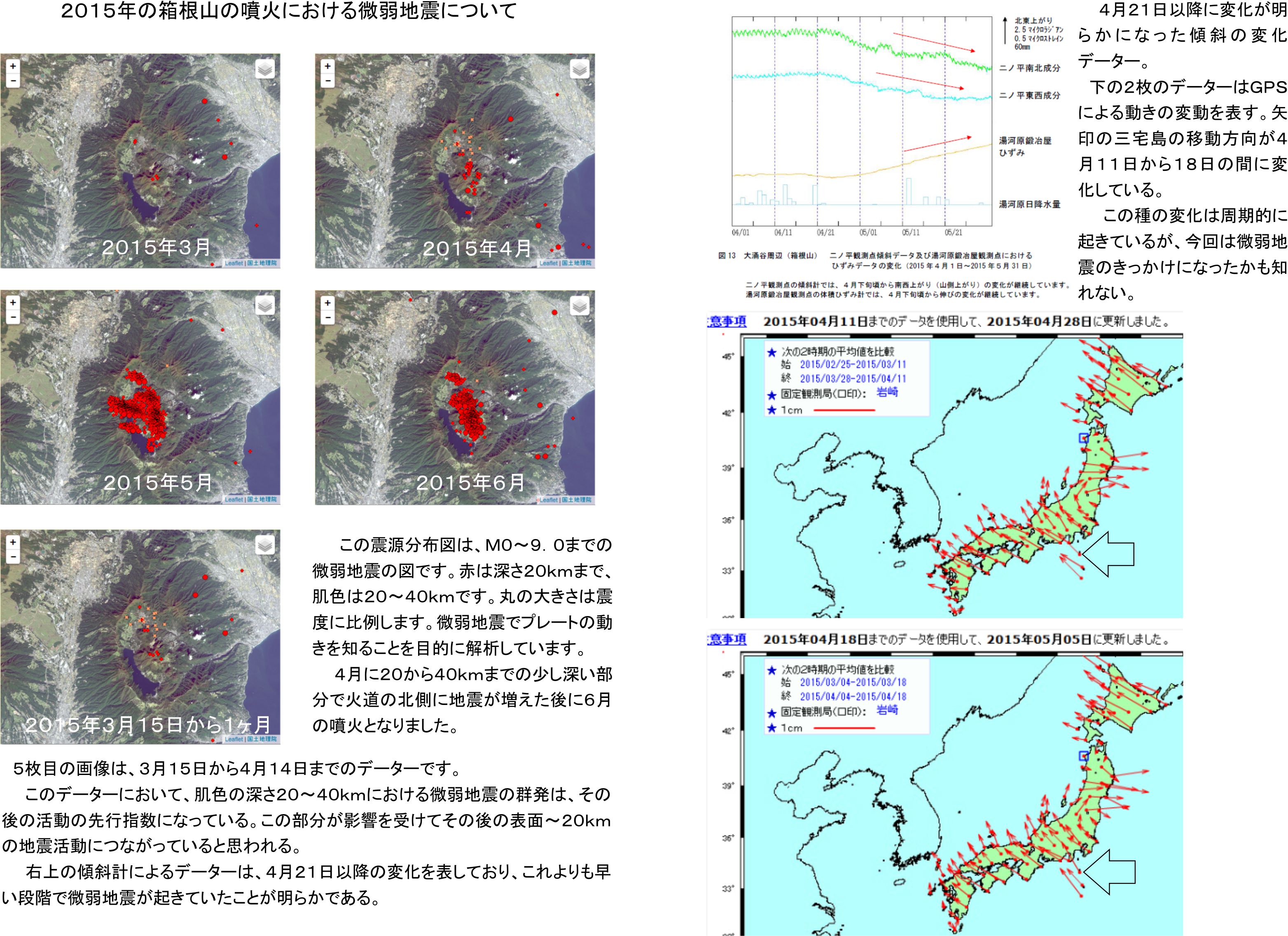

箱根山はプレート型の噴火を起こしやすい火山ですので、期待を持って調べました。実際に噴火の先行指数として、微弱地震の群発的な発生を確認することとなりました。

箱根山で噴火が起きたのは6月29日ですが、活動は4月の末から明確になり、噴煙の増加を経て噴火に至っています。

気象庁はマグマの上昇に際して山の傾斜が変化するので、この変化を計測して噴火の前兆としています。この変化の現れるのが4月の21日以降ですが、微弱地震は4月5~15日の間に起きていました。深さが20~40kmになっており、その後の活動は表面~20kmへと上昇しています。

マグマが大量にあれば噴火により出てきても良さそうなほどに、5月の時点で地震活動は活発化しています。この時点で大きな変化にならなかったのは、プレートの運動方向が富士山に向いており、マグマ溜まりを潰す力が少なかったからではないかと思います。

今回はフィリピン海プレートの西側が北上する方向に動いた物であり、動きが大きかった分、箱根山に影響が及んだという形に見えています。プレートがもう少し東寄りに動けば、その分マグマ溜まりも圧迫されて活動が活発化したと思います。

ここでもGPSによりタイミングを知ることが出来ています。日本列島はフィリピン海プレートと太平洋プレートの双方に押されています。この力が働く時が一致するわけではない様子で、GPSの変動を見ていると上下と左右に振動していることが分かる状況です。この振動周期は決まっておらず、数ヶ月単位と感じるところです。

どちらかの動きが強くなる時にこの振動の一方への動きが強まり、他方が弱まるのだと思います。その結果で三宅島の部分がフィリピン海プレートの動きを表しやすいのだと思います。振動の中で、プレートが押される方向も変化します。この方向がプレートの境界線に一致する時にプレートの損傷などの変化が起きやすいのかも知れません。

今回の噴火はこのタイミングで20~40kmの火道近くの場所が損傷し、上部に強度の不足が伝わり地震を起こして噴火に至ったと見る事が出来ると思います。プレートの運動が引き起こした噴火であると思います。

箱根山の特徴としては、マグマ溜まりがプレートの裂け目にあり面を構成するので、雌阿寒岳のように深度地震に弱い構造をしていないことです。小田原地震はM8.1もあって深さも680kmです。関東を大きく揺らしており、噴火にも影響して良さそうな物でした。

記憶の中では噴煙が一時的に小さくなり、しばらくして元に戻ったと思います。その後も余震があって6月23日にM5.8でした。この分が多少の影響を及ぼしたかも知れませんが、雌阿寒岳なら5月の30日の時点で大きな変化を起こしていたのではないかと思います。

この意味で雌阿寒岳の方がプレートの変動と、上下の動きに弱いマグマ溜まりを構成していると思われます。

データーが積み上がる分、今後の噴火の予想も精度が上がってゆく事になると思います。現状経験の蓄積が足りないので、火山毎の特徴を捕まえることが重要な状況です。

雌阿寒岳の今後の変化には注意が必要です。

稲生雅之

イオン・アルゲイン