雌阿寒岳の噴火の兆候について 1月10日

雌阿寒岳の火口直下において、微弱な地震が群発していることをお知らせしました。この地震にどの様な意味があるのかを調べた結果が今回の記事です。

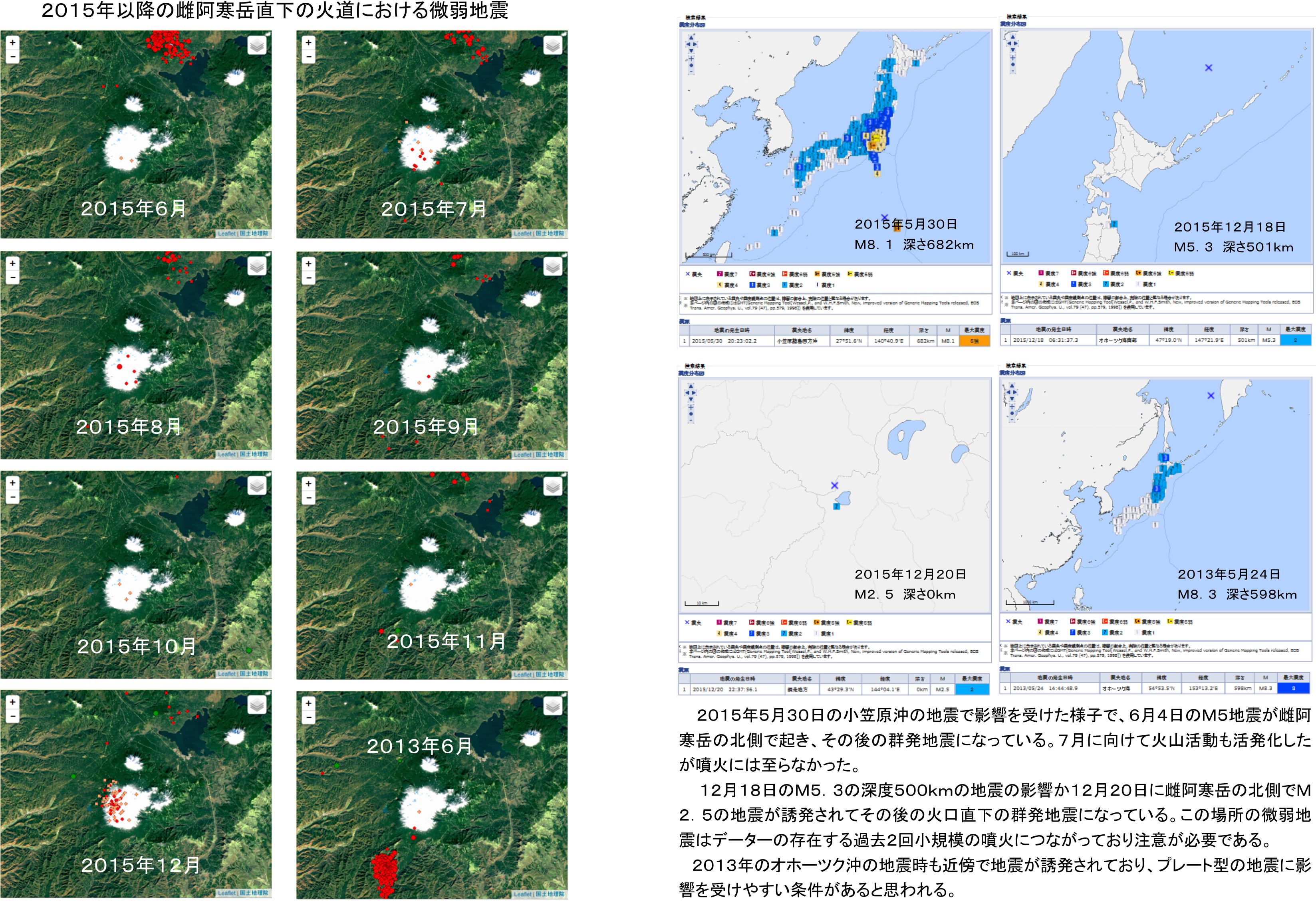

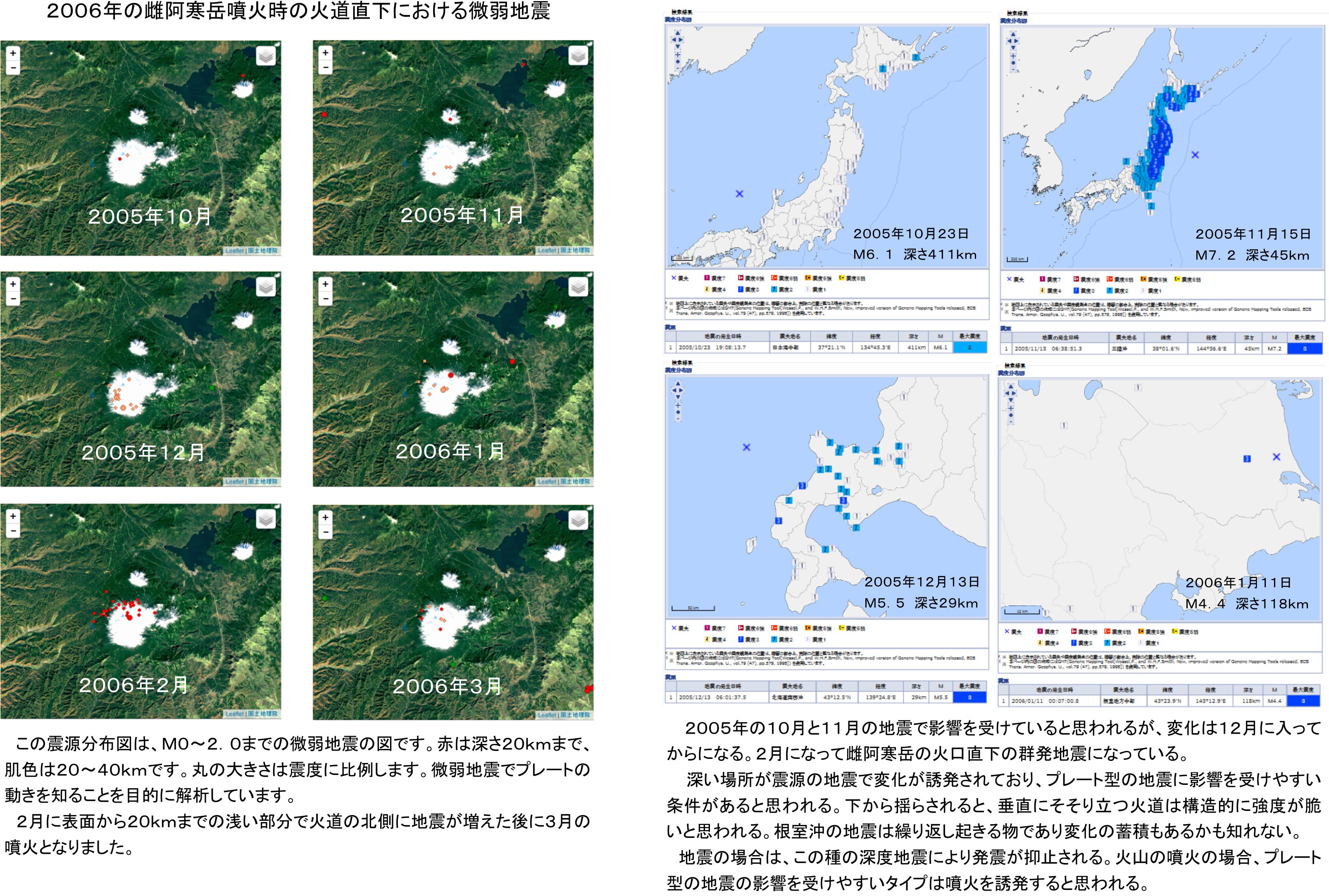

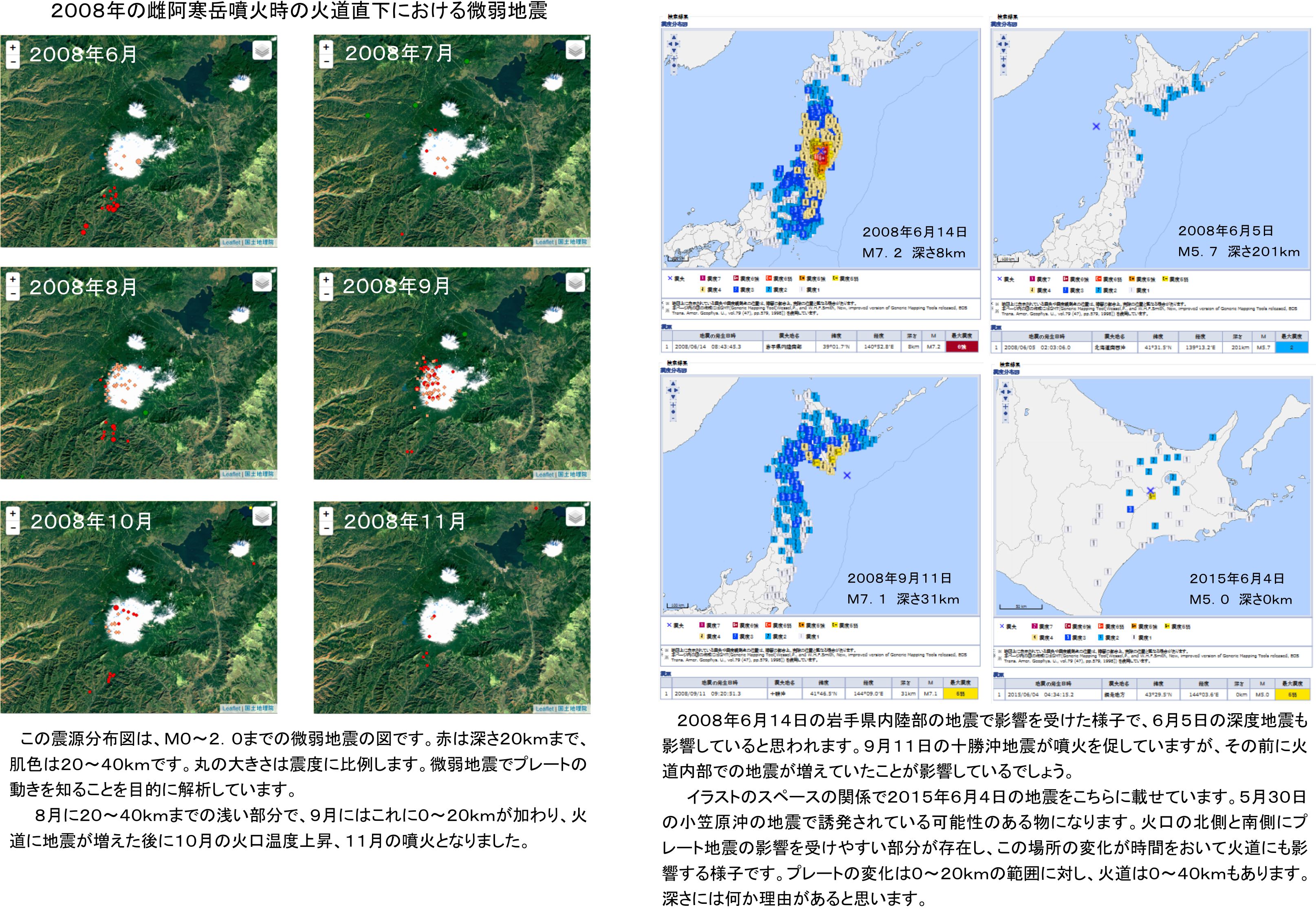

雌阿寒岳の噴火でデーターが残る物は2006年の3月と2008年の11月です。小規模な噴火ですが、当時も同様の微弱な群発地震が起きていることを確認しました。データーはイラストを参照下さい。

予想としては、今すぐから1~2ヶ月程度で大きくない噴火が起きるという状況です。

過去の噴火を見ると、微弱地震の群発発生から1~2ヶ月で噴火に至っています。噴火が小規模だからかも知れませんが、少し時間的な余裕がある様子です。マグマが浮力で突き上げてくるようなイメージよりも、火道の中のマグマがプレートの変動により潰されて上に上がってくると言う感じです。

噴火の規模が大きくなるともう少し違う様相になり、これまでの手法による噴火の兆候も分かりやすい物になるのではないかと思います。

雌阿寒岳の噴火は、他の火山の噴火とは大きく異なり、この種の微弱地震の群発が確認出来るタイプでした。

最近では御嶽山にしても他の火山にしても、微弱地震の増加があるかないかというレベルが多く、分かりにくい指標です。もともとマグマが液体なので、この動きが増えると地震としての振動を吸収してしまいます。今回のデーターでも噴火時には微弱地震が収まっていることが分かると思います。

三宅島や新燃岳などは、噴火のメカニズムを理解した上で微弱地震の起きてくる場所が予想出来ると役に立つ状況です。内部のマグマ溜まりに対して圧力をかける動きをする場所が分かると良いのですが、事前にこの場所を特定するのはまだ難しいと思います。

これまでの調査で、火山の噴火は地球の環電流としての太陽フレアや磁気嵐など、垂直方向の電流の流れとの相関が強いと感じています。これまでの書いてきたループ磁場を利用した垂直方向の電流の流れと、らせんの力の測定による地下の圧力の測定が重要であることを改めて感じました。

これまでの火山の計測に加えてこの種のデーターを利用することで、噴火の予想の精度は高まると思います。

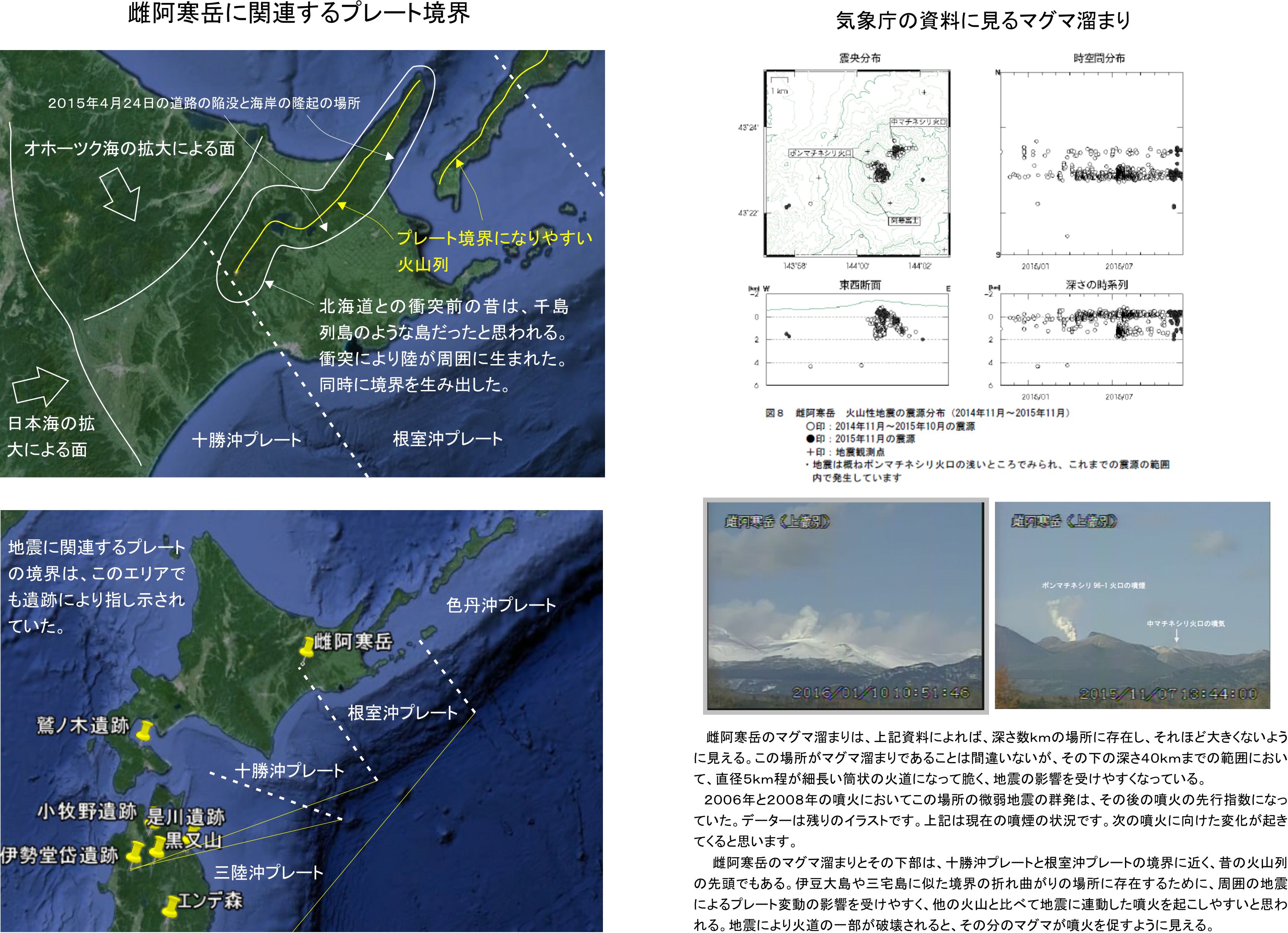

雌阿寒岳の周辺では、2015年の5月30日の小田原沖地震で誘発された6月4日のM5.0の地震がマグマ溜まりに影響したと思われます。7月に一時的に活動を高める結果になっていました。これだけでなく2015年の4月23日と24日に中標津町の道路の陥没と海岸の隆起が羅臼町で起きています。スロースリップのたぐいのプレートの動きであり、この動きの影響も受けていたでしょう。

その後は噴煙がゆっくりと強まりながら今に至ります。今回の微弱地震の群発は12月18日のM5.3の深度地震に誘発された物と思われ、12月20日にM2.5ですが雌阿寒岳の北側が揺れており、ここから今回の動きが明確になったと思われます。

遺跡に重要な火山を教えられる記事を黒又山の情報として書いていました。今回の雌阿寒岳には以下の様な強調が入れられていました。

屋久島の計測中心から、小牧野遺跡の環状列石を通して雌阿寒岳の火口

阿蘇山の火口から葦嶽山を通して雌阿寒岳の火口

伊勢外宮から皆神山の端を通して雌阿寒岳の火口

西都原の計測中心から、造山古墳の弥生計測中心、神鍋山の端を通して雌阿寒岳の火口

人工の重要な山を三つ使っての指定でした。他にもここまで強調があると言うのは、プレート型の噴火のメカニズムを理解する必要性を強調するためであると思われます。現状これまで説明してきた火山とは異なり、この場所が大規模に噴火することは可能性が低いと思います。この意味での注意はないでしょう。

あと、プレートの地震に影響する位置も確認出来ました。十勝沖、根室沖、色丹沖のプレートの区分が明らかとなり、十勝沖と根室沖のプレートの中間に雌阿寒岳が存在し、双方の影響を受けやすいと言う事のようです。

噴火の解析としては、もう一点重要な事を教えてくれました。火山も400kmよりも深い深度地震の影響を地震の様に受けることが推定出来ます。プレートの動きの影響を受けやすい火山だけかも知れませんが、この種の地震による影響を受けやすいのです。

これまでにこの種の地震が日本全域の、特に東北域の地震を1ヶ月程度抑止出来る状況を見てきました。火山の場合は反対に促進されて噴火を誘発するようでした。

深度地震は、地震に対しては自分の震源よりも上にある歪みを取り去る効果があるようです。こちらの言う所の地震発生に至る固着点を動かしてリセットするのです。噴火に対しては下からの揺れが火道やマグマ溜まりに影響しやすい時に、その部分的な崩壊(固着点のリセットと同じです。)が噴火活動を促進するのでしょう。

雌阿寒岳では深さ40kmで直径約5kmの円筒形の火道が想定出来、この火道が両側のプレートの変動の影響を受けて潰れる時に小規模な噴火を引き起こすようです。

伊豆諸島の火山とは異なり、太平洋プレートの押されているだけですので、マグマ溜まりが定期的に大きく潰されて大きく噴火するというメカニズムは含まれていないと思います。この種の仕組みは、太平洋プレートの動きがマグマを生み出し、そのマグマ溜まりをフィリピン海プレートの動きが押しつぶす時に起きやすいようです。

遺跡はこの理解を今後の噴火の予想に利用する事を促していました。雌阿寒岳は大きな噴火にはならないと思いますが、噴火に注意を喚起する必要のある事が確認出来ました。

稲生雅之

イオン・アルゲイン