ホツマツタエの中にも存在した霊界体験館の情報 4月13日

日本の古事記の中には有名なイザナギ・イサナミの黄泉の国の話があります。その元になったホツマツタエでも同様であり、ここに霊界体験館の情報がないかを探してみたところで、当時の人々の大きな工夫と、幽体離脱が情報として残されていることが分かりました。

チベット死者の書では「失神」がその為に意図的に残されたキーワードでしたが、同様にホツマツタエでは「神行き」と表現されている「幽体離脱」がそのキーワードにされていたのでした。霊界体験館の情報をここにも載せてくれており、状況証拠ではあるのですが、霊界体験館を説明する文書としての2つ目の大きな情報となりました。

古事記の記述の説明を兼ねて、以下の情報を紹介します。

https://www.hyogo-koukohaku.jp/modules/guidance/index.php?action=PageView&parent_category_id=3&language=ja&number=26

新しい古墳の形と黄泉(よみ)の国 | 兵庫県立 考古博物館

古墳時代の終わり頃、お墓の内部、埋葬施設が大きく変わります。これまで一人のために作られていていたものが、出入り口をもち、何人もの人を葬ることができる石の部屋、横穴式石室に変わります。当時は木の棺ひつぎが一般的だったため、あとから棺を入れるとき、以前に葬られた人の姿が、腐った棺の隙間から見えることもあったかもしれません。

奈良時代に書かれた古事記という本には、その時のようすともとれる物語が記されています。

妻のイザナミの尊みことが死に、その跡を追って、夫イザナギの尊みことは妻のいる黄泉よみの国を訪ねました。すると妻は「黄泉の国で食事をしてしまいました。黄泉の国の神と相談してきますので、その間、姿を見ないように」といい、御殿の中へ戻りました。しかし夫は待ちきれず、その約束を破り、火を灯しともして妻を追いかけました。すると、そこには、ウジ虫がたかり、8人の雷神らいじんに囲まれた変わり果てた妻の姿がありました。驚き、恐れた夫は逃げ帰りますが、妻と黄泉の国の軍勢がおいかけてきます。夫は桃の実などの呪力で何とか防ぎながら、ようやく、この世と黄泉の国との境までやってきました。そして、これ以上、妻が追いかけてこられないよう、黄泉の国の入口を岩でふさいでしまいました。

横穴式石室はふつうたくさんの石を出入り口に積み上げて蓋をしています。そして、中からは、多くの食器とともに、物語に出てくる桃の実も見つかることがあるので、新しい埋葬施設である横穴式石室が、黄泉の国という世界を作り出したのかもしれません。そして現在、私たちは、黄泉の国から帰る、すなわち、「よみがえる」という言葉の中に、その名残を見ることができます。

石舞台古墳で中身を教えてくれている横穴式石室が、仁徳天皇陵にも仮称旭川古墳にも存在していて、ここが黄泉の国につながるという情報です。手持ちの古事記・日本書紀という本によれば以下の表現です。

黄泉の国には、横穴式古墳の内部を元に考えられたという説があります。この説によると、黄泉の国は、棺を安置する玄室に、黄泉津比良坂は、玄室に通じる通路に、境界をふさぐ巨岩は、古墳入り口をふさぐ岩に比定されます。

ホツマツタエの原文は最後に載せます。ヲシテ文字としてヨモツが今の漢字で黄泉に当てられているのであり、上記の横穴式古墳の内部の姿に矛盾がない物であると御理解頂けるでしょう。

もう一つの大きな工夫があって、イザナミを祭る神社が残されています。

https://hananoiwaya.com/hananoiwaya/iwaya_index.html

神々が眠る日本最古の地・花の窟

花の窟は、神々の母である伊弉冊尊(イザナミノミコト)が火神・軻遇突智尊(カグツチノミコト)を産み、灼かれて亡くなった後に葬られた御陵です。平成16年7月に花の窟を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されました。

花窟神社(花の窟神社)は日本書紀にも記されている日本最古の神社といわれており、古来からの聖地として今に続く信仰はあつく、全国から多くの参拝者がお越しになります。花の窟では年2回、例大祭を行います。神々に舞を奉納し、日本一長いともいわれております約170メートルの大綱を岩窟上45メートル程の高さの御神体から境内南隅の松の御神木にわたします。この「御綱掛け神事」は、太古の昔から行われており「三重県無形文化指定」されています。

鎮座地:三重県熊野市有馬町上地130

大きな神社のように祭礼が古い時代から続けられてきたのでしょう。「日本一長いともいわれております約170メートルの大綱を岩窟上45メートル程の高さの御神体から境内南隅の松の御神木にわたします。」とのことですが、こういった物を続けているなら、ホツマツタエが古事記と日本書紀に、日本を貶めて書き直されるときに、地名としての利用価値があってその後もそのまま使われるように工夫をしているのでした。降伏文書の二書が正史であると間違わせるには、今に続く祭礼の存在は大きいのでした。

ここにある春と秋の祭りは、ホツマツタエにも直接言及されている物になるのでした。いつから始めているのかは不明瞭ですが、善と悪との実戦の戦いが始まった約5千年前までには、この祭りを続ける事が重要な物だとして、既に習慣化されていたはずだとなります。

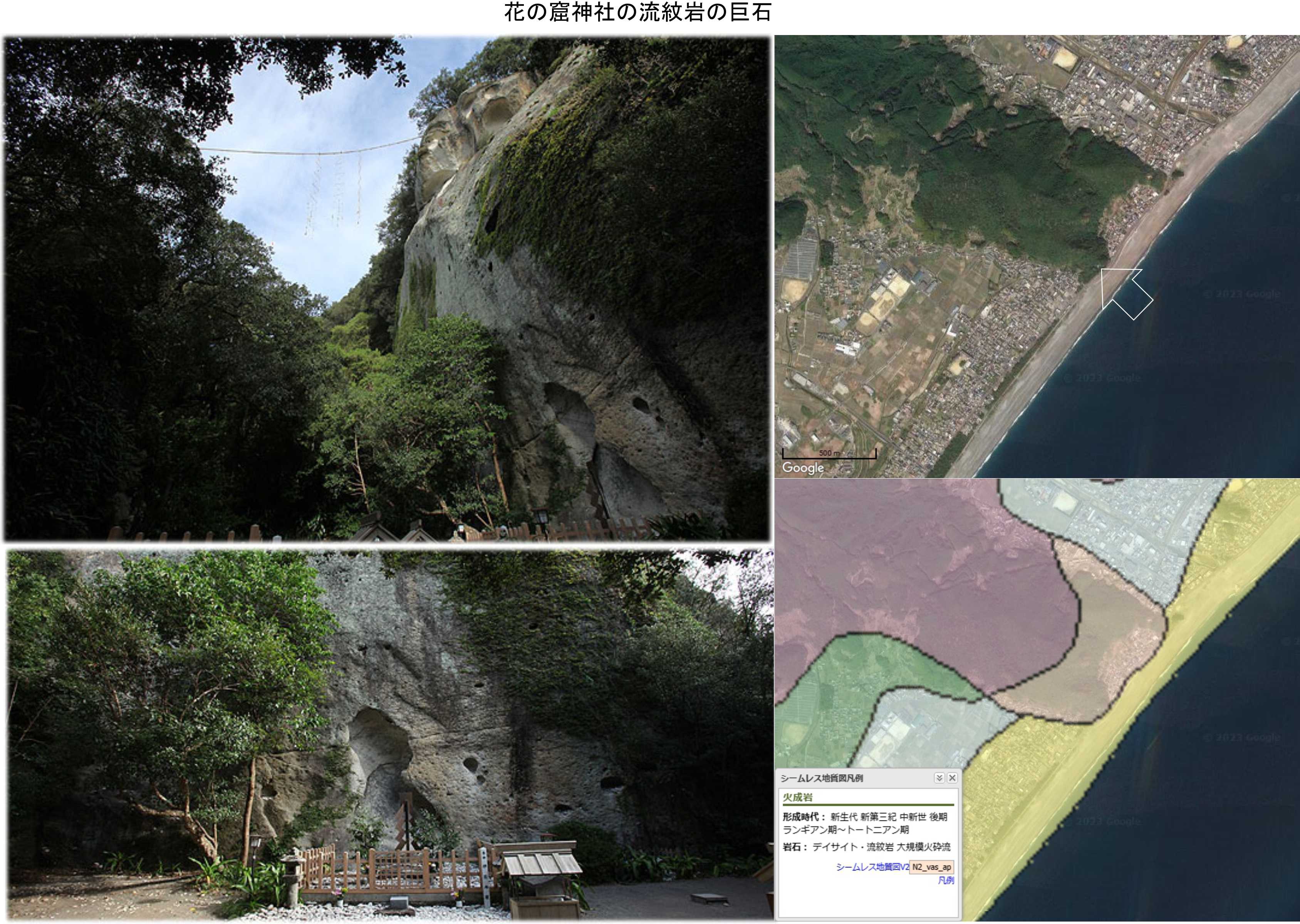

あとはここにあるご神体の巨石が花崗岩だと話が早いのですが、花崗岩と同じ成分で出来ている、花崗岩のように深いのではなくて、浅いところで生まれる岩石でした。流紋岩や石英成分が多少減るデイサイトに分類されそうです。

ホツマの書き手とそれを実現する人達はここにも工夫を入れてくれており、花崗岩じゃないのに「花の窟神社」に名前を選んでいてくれるのでした。古墳の玄室で霊界体験をするなら花崗岩であり、深い部分でゆっくりと形成される分、石英主体の分子構造が、長くて大きならせん状となり、らせんの力の発生に都合が良いのでした。科学の予想としては、流紋岩だと少し効率が落ちるとなるのでした。

これを理解しているので、名前にわざわざ「花」を残してくれたが、こちらの推定です。祭礼の存続とこの名前が、霊界体験館の情報にとっては非常にありがたいのでした。情報を意図的に残す工夫だからです。

ホツマは残りにも工夫があるのです。この後に原文を紹介しますが、日本語に意訳したのアドレスも載せます。この意訳文と、手持ちのはじめてのホツマツタエ・天の巻では、解釈が真逆に違う物があり、かきりいわ(限り結、限り岩)を建てたのが前者はイザナミで後者はイザナギなのでした。原文が分かりにくいとは思うのですが、直訳するとはじめてのホツマツタエ側で、心情を察するなら意訳の文になると思えるのでした。興味があったら読んでみて下さい。

これはホツマの書き手が、後の世で古事記と日本書紀によって貶められてこその意味がある文章なので、ここに食いついて文章を変えるように促している部分だと思えるのでした。その結果かどうかは分かりませんが、ホツマにある神行きという、幽体離脱を意味する言葉は抜かれており、イザナギが妻を取り返しに行くにすり替わるのでした。そこに妻からの罵声ですから、イザナギを辱める効果が期待出来るのでした。日本の神々を貶めたいという状況を誘う釣り餌に見えるところです。

続きはホツマツタエの原文です。読み飛ばしても記事はそのまま読み続けられます。

https://gejirin.com/hotuma05.html

そのままだと長いので、原文カタカナ訳を外して転載です。

【語義考察】 【漢字読み下し】

わかのまくらことはのあや 和の枕言葉の文

もろかみの かみはかりして 諸守の 守議して

ものぬしか まくらことはの モノヌシが 枕言葉の

ゆゑおとふ もろこたゑねは 謂を問ふ 諸 答えねば

あちひこか これはみそきの アチヒコが 「これはミソギの

(オモヒカネ)

ふみにあり もろこふときに 文にあり」 諸 乞ふ時に

おもひかね これときいわく オモヒカネ これ説き曰く

ふたかみの おきつほにゐて 二尊の オキツボに居て

くにうめと たみのことはの 国生めど 民の言葉の

ふつくもり これなおさんと 悉曇り これ直さんと

かんかゑて ゐねななみちの 考えて 五音七字道の

(五・七調)

あわうたお かみふそよこゑ アワ歌を 上二十四声

いさなきと しもふそよこゑ イサナギと 下二十四声

いさなみと うたひつらねて イサナミと 歌ひ連ねて

をしゆれは うたにねこゑの 教ゆれば 歌に音声の

みちひらけ たみのことはの 道 開け 民の言葉の

[モ]

ととのゑは なかくにのなも 調えば 中国の名も

あわくにや アワ国や

つくしにみゆき ツクシに御幸

たちはなお うゑてとこよの 橘を 植えてトコヨの

みちなれは もろかみうけて 道 成れば 諸守受けて

(筑紫の国守)

たみおたす たまのをととむ 民を治す 霊の結 留む

その真心を留める

みやのなも をとたちはなの 宮の名も 復橘の

あわきみや みこあれませは 和来宮 御子生れませば

もちきねと なつけていたる モチキネと 名付けて到る

そあさくに さくなきのこの ソアサ国 サクナギの子の

いよつひこ うたにことはお イヨツヒコ 歌に言葉を

(アワ歌)

ならわせて ふたなおもとむ 習わせて 二名を求む

(「纏う」の意)

あわつひこ アワツヒコ

そさにきたりて ソサに来りて

みやつくり しつかにゐます 宮造り 静かに結ます

きしゐくに たちはなうゑて キシヰ国 橘 植えて

とこよさと さきにすてたる トコヨ里 先に捨てたる

ひるこひめ ふたたひめされ ヒルコ姫 再び召され

はなのもと うたおをしゑて 木の下 歌を教えて

(橘)

こおうめは なもはなきねの 子を生めば 名もハナキネの

ひとなりは いさちおたけひ 人態は 騒ちお猛び

しきまきや 頻捲きや

よのくまなせは 世の隈成せば

ははのみに すてところなき 母の穢に 捨て所なき

よのくまお わかみにうけて 世の隈を 我が身に受けて

(隈の宮)

もろたみの かけおつくなふ 諸民の 欠けを償ふ

みくまのの みやまきやくお 御隈野の 御山木 焼くを

のそかんと うむほのかみの 除かんと 生む火の神の

<向い火を放って>

かくつちに やかれてまさに カグツチに 焼かれてまさに

おわるまに うむつちのかみ 終る間に 生む土の神

はにやすと みつみつはめそ ハニヤスと 水 ミツハメぞ

かくつちと はにやすかうむ カグツチと ハニヤスが生む

わかむすひ くひはこくわに ワカムスビ 頭は蚕・桑に

ほそはそろ これうけみたま 臍はソロ これウケミタマ

いさなみは ありまにおさむ イサナミは アリマに納む

はなとほの ときにまつりて 花と火の 伽に纏りて

(喪纏り)

ここりひめ やからにつくる ココリ姫 族に告ぐる

いさなきは おひゆきみまく イサナギは 追ひ行き見まく

会おうとするさま

ここりひめ きみこれなみそ ココリ姫 「君これな見そ」

なおきかす かなしむゆえに なお聞かず 「悲しむ故に

きたるとて ゆつのつけくし 来たる」 とて 髻の黄楊櫛

おとりはお たひとしみれは 辺歯を 灯とし見れば

うちたかる いなやしこめき 蛆たかる 「いなや醜めき

きたなきと あしひきかえる 汚なき」 と 足退き帰る

そのよまた かみゆきみれは その夜また ’神行き’みれば

かなまこと いれすはちみす 「要真 容れず恥見す

わかうらみ しこめやたりに 我がうらみ 鬼霊八人に

おわしむる 追わしむる」

つるきふりにけ 剣振り逃げ

えひなくる しこめとりはみ 葡萄投ぐる 鬼霊 取り食み

さらにおふ たけくしなくる 更に追ふ 竹櫛投ぐる

これもかみ またおひくれは これも噛み また追い来れば

もものきに かくれてももの 桃の木に 隠れて桃の

みおなくる てれはしりそく 実を投ぐる てれば退く

えひゆるく くしはつけよし 葡萄ゆるく 櫛は黄楊よし

もものなお おふかんつみや 桃の名を ”穢神潰” や

いさなみと よもつひらさか イサナミと 黄泉辺境

ことたちす いさなみいわく 言立す イサナミ曰く

うるわしや かくなささらは 「麗しや かく為さざらば

ちかふへお ひひにくひらん 千頭を 日々にくびらん」

(千守)

いさなきも うるわしやわれ イサナギも 「麗しや 我

そのちゐも うみてあやまち その千五百 生みて誤ち

(守)

なきことお まもる 無き事を 守る」

よもつの 黄泉の

ひらさかは いきたゆるまの 辺境は 生き・絶ゆる間の

かきりいわ これちかえしの 限り結 「これ霊還しの

かみなりと くやみてかえる 守なり」 と 悔みて帰る

もとつみや 元つ宮

いなしこめきお 「穢・醜めきを

そそかんと おとなしかわに 濯がん」 と オトナシ川に

みそきして やそまかつひの ミソギして 八十曲つ霊の

かみうみて まかりなおさん 神生みて 曲り直さん

かんなおひ おおなおひかみ 曲ん直霊 穢を直霊 神

うみてみお いさきよくして 生みて身を 潔くして

のちいたる つくしあわきの 後到る 筑紫アワキの

(和来宮)

みそきには ミソギには

(直し・調和)

なかかわにうむ ナカ川に生む

そこつつを つきなかつつを 底ツツヲ 次 中ツツヲ

うわつつを これかなさきに 上ツツヲ これカナサキに

まつらしむ 纏らしむ

またあつかわに またアツ川に

そことなか かみわたつみの 底と中 上ワタツミの

みかみうむ これむなかたに 三守生む これムナカタに

まつらしむ 纏らしむ

またしかうみに またシガ海に

しまつひこ つきおきつひこ シマツヒコ 次 オキツヒコ

しかのかみ これはあつみに シガの守 これはアヅミに

まつらしむ 纏らしむ

のちあわみやに 後 アワ宮に

みことのり みちひきのうた 御言宣 導きの歌

(トヨケ?)

あわきみよ わかれおしくと 「アワ君よ 別れ惜しくど

つまおくる をうとはゆかす 妻送る 夫は逝かず

ゆけははち しこめにおはす 逝けば恥 鬼霊に追わす

<イサナミが>

よしあしお しれはあしひく 善し悪しを 知れば足退く

<汝も>

よもつさか ことたちさくる 黄泉境 言立ちさくる

うつわあり 器あり」

(成果)

みそきにたみの ミソギに民の

(直し・調和)

ととのいて いやまととほる 調いて 弥和 通る

あしひきの ちゐものおたの 葦引きの 千五百の生田の

みつほなる 瑞穂成る

まとのをしゑに 和の教えに

<その葦原は>

かかんして のんあわくには かかんして のんアワ国は

始まって 伸びるアワ国は

てんやまと てんヤマト

至りてヤマトとなる

ひきてあかるき 引きて明るき

[導きて]

あしはらの うたもさとれよ 朝原の 歌も悟れよ

(アワ歌)

まとみちの とほらぬまえの 和道の 通らぬ前の

あしひきの まくらことはは 葦引きの 枕言葉は

(下準備)

うたのたね 歌の種

あしひきはやま 『あしひき』は ”やま”

(ヨモツとヤマトから来る)

ほのほのは あけぬはたまは 『ほのぼの』は ”あけ” 『ぬばたま』は

よるのたね しまつとりのう ”よる” の種 『しまつとり』の ”う”

おきつとり かもとふねなり 『おきつとり』 ”かも” と ”ふね” なり

このあちお ぬはたまのよの この味を ”ぬばたまの夜の

<称して>

うたまくら さめてあかるき 歌枕” ”覚めて明るき

まえことは 前言葉”

こころおあかす 心を明かす

うたのみち みそきのみちは 歌の道 ミソギの道は

みおあかす 身を明かす

(形)

<心身を調和する>

やまとのみちの 和の道の

おおいなるかな 大いなるかな

ホツマツタエの意訳分のHP

https://www.hotsuma.gr.jp/aya/aya05.html

こちらが紹介したい部分には、はじめてのホツマツタエからの訳文を載せておきます。

イサナギの悪夢~「君これ な見そ」なお聞かず

「妻を失ったイサナギの悲しみはあまりにも深かったので、シラヤマ姫が必死に制止するのも聞かず、イサナミを一目見たいと窟に入りました。」

窟の中でユズの黄楊櫛の端に植えられた太い歯を折り取って、火を点け翳(かざ)して見ると、既に時間の経ったイサナミの亡骸には蛆虫がたかっていました。

生前の面影を追い求めてきたのに、なんと汚らしく変わり果ててしまったことか。イサナギは気落ちして足取りも重く帰ってきました。

その夜、イサナギは夢の中で再び窟に入りました。

厳密には「神行き」という幽体離脱の状態が起こってイサナギの魂が窟へ行ったのですが、分かりやすく夢の中のこととしてお話ししましょう。

夢の中に現れたイサナミは、

「私が汚れて変わり果ててしまったという悲しい現実を受け入れず、地の底までわざわざ来て私に恥を掻かせましたね。恨みに思いますよ。」

と言うなり八人の醜女(地獄の女鬼)に命じて、挑みかかってくるではありませんか。イサナギは後ろ手に剣を振り、必死に逃げました。醜女はしつこく追ってきます。

ホツマツタエの意訳側でも、「神行き」は「幽体離脱」なので、それなりの根拠があるのでしょう。ごちゃごちゃ言わずに幽体離脱で良いと考えて先に進むところです。神行きには、前後の文脈で考えて、幽体離脱の意味が強くあるのでした。

この状況が明確なので、霊界体験館における、失神後の幽体離脱の体験が、ここに明確に表現されていると感じるのでした。

ホツマツタエには、1年が360日であった、6~3万年前のハドソン湾極時代の暦が残されており、360日に加えて875日という月の暦も残るのでした。当時は25.72日で月の1周であり34周すると、874.48日となり、分かりやすい比較25.7日x34=873.8日となって、暦が1日狂うのでした。これを875の隠れた日として記録しているのでした。高度な科学を分かる人にだけ残している姿です。オシリスの伝説と同じなのでした。

エジプトの死者の書も古書が手に入ったので目を通したのですが、アニのパピルスと思われるその本には、霊が他人の体を通じて話す事が出来ると、ある意味堂々と書かれているのでした。こちら的にはジェド柱に取り憑いて話す姿でもあり、アビュドスの壁画において、ジェド柱が高貴な人間らしく腰布を巻かれる姿に重なるのでした。恐らくジェド柱につながるヒントの一つなのでしょう。

まだ気付けていない霊界体験館の情報は他にもありそうです。有名なイナンナの冥界下りにも目を通したのですが、ここにはこちらに理解出来るものなしでした。内容的にもイナンナ神を貶めている部分を感じるので、敵側の作り上げた偽書が今に残っている物かと思います。バビロンなので善の側ですが、古事記や日本書紀の様に悪い方向に改ざんされて、重要なキーワードも抜かれてしまったのかと思います。

ホツマツタエの「神行き」が幽体離脱を表していて、その関連での情景描写が黄泉の国として、古墳内部の玄室から入り口をふさぐ巨石である部分は、ここに霊界体験館が存在していたことを、分かりやすい形で教えてくれていることになるのでした。これを支える花の窟神社の存在と、いにしえから今も続く祭礼の存在は、この種の情報を守りたかった人々の思いを、ここまでつないでくれた物になるでしょう。ありがたい話でした。

日本の歴史は、白村江の敗戦で大きく変わっており、ここからホツマツタエが使えなくなって、現在の古事記と日本書紀という、日本の神々を貶める物語で交代しているのでした。外交上の大敗北ではあるので、こういった流れで、私達はそれ以前に存在していた、日本の本当の歴史を消されているのでした。

この消された記録はヲシテ文字の中と、法隆寺などの隠された宝物殿に残されている可能性があるでしょう。繰り返し書くことでもあるのですが、悪魔達をあの世に送り返すと、この種の古い歴史の情報にも向き合えるはずです。自分達の過去を取り戻して悪い話などないのでした。この様に進めることだと思っています。

ギザの大ピラミッドは霊界体験館であり、これが世界中に存在していて、詳しく調べると歴史書や宗教書に、その存在を明らかにするキーワードが残されているのでした。ギザの大ピラミッドとエジプト死者の書、ポタラ宮の霊界体験館の人工丘とチベット死者の書、日本の大規模な古墳には霊界体験館の機能が備わっており、ホツマツタエとその関係性をキーワードでつなぐことまで、古い時代から予定されていたのでした。

今後も事例は世界の伝承を通じて増えると思います。過去の姿を取り戻せるように頑張りましょう。悪にねじ曲げられてきた、自分達の本当の姿を知るときになるでしょう。

稲生雅之

イオン・アルゲイン