飛脚のナンバ走りの力学について 12月3日 12月29日追記

数日前からナンバ歩きを実践しており、状況が理解出来てきたのでまとめておきます。飛脚のナンバ走りは、彼らが抱える長めの棒とその先に結んだ小箱の存在こそ重要でした。

この棒を左右に揺らしてバランスを取ることで、疲れにくい走り方を実現している部分が物理学として理解出来ました。力学的バランスがここで取られるので、上体をねじることなく、揺らすこともなく、肺呼吸を最大限に利用して、膝に負担をかけずに走り続けることが出来るのでした。

この気づきにはちょっとした感動がありました。昔の人はすごいなと感じた瞬間でした。

まずナンバ歩きですが、以下のHPに紹介されている物を、登山用に検討して富士山登りに活用する所でした。「西洋文明の悪を理解すると日本古来の文化が見直される時が来る事になる」のイラストに足跡を紹介しているページです。

https://jpn.mizuno.com/walking/learn/namba

上野敏文の「ナンバ歩き」講座

1)ナンバの基本は足と反対側の肩が同時に前に出て、バランスを取ることで歩く方法になる。普通は反対側の手だが、これを肩に出来てバランスも取れる。

2)単純にこれだけを実現すると、上体が左右に回転を繰り返すので、リュックを背負うとリュックがばたついて登山には向かないとなる。

3)解決方法が上野氏の歩き方には提示されており、腕を回転させることで、手のひらを上下に回すことでも、そのバランスを変えて上体の回転運動を大きく減らして足とのバランスが取れることになる。

4)ここまでを実現して、リュックを背負っても揺れない歩きが実現できると、その状況に置ける肺呼吸の楽さを感じることが出来る。

この楽さは長距離を歩いた経験から来ている部分が大きいので、普通すぐには分かりにくいかも知れませんが、腕を前後に振る以外に楽な歩き方があると言う現実こそ感動物でした。ナンバ歩き、走りを実践してこの事に気づいて感動を書いている方も、他におられます。

5)ここまで来ると飛脚がどうして長い棒を持っているのかが気になるのでした。

走ると上体の回転運動が増えるので安定が損なわれるのです。これだと体力を失うはずなので対処が必要だと感じたのでした。これで走る場合の問題が明らかになり、棒を担いだ状況を腕を使って真似てみたのでした。

やることは簡単で一方の手は下に下ろし、もう一方を肩の高さで前にまっすぐ延ばし、足の動きに合わせて左右に振るのです。これで左右のタイミングを足と合わせると、見事に上体の回転運動をなくせるのでした。ここでも大きく感動したのでした。

力学的なバランスが、棒を持つことで取れるようにされており、ここでも重要な部分は上体を揺らさないこと、回転させないことであり、最大限に肺呼吸を活用できるのでした。

残るは繰り返すように、足の指に力がかかっていた昔の人は、私達よりも前のめりで歩くことに適しているのかと思います。これは足指が強化できたらもう少し理解出来るでしょう。無理せず今はここまでですが、飛脚のナンバ走りは、非常に合理的な走り方を実現している部分が力学的には明らかでした。上野氏の情報に感謝です。ありがとうございました。ナンバの不明瞭だった部分は、ただのバランスを取るための物理学だったのでした。

ナンバ走りの方法は失われていて分からないとされていますし、東海大学体育学部による2011年の発表では、走行時のピッチの増加がナンバ様の走り方を出現させることを確認したうえで、走行時のピッチの増加とそれに伴う上体の捻りの減少は運動負荷を低減させるに至らないことが示唆された、とのことですが、結局飛脚の走りを再現した物ではないので的外れだったのでした。

これが理解出来ると、新しい走り方としてさらに有効に使える物かが知りたくなるのでした。体育学部さん達に興味があるなら、比較研究できるでしょう。マラソンだと両腕を揃えて左右に振る感じなり、肘の曲げ方など振り方を工夫すればバランスが取れてエネルギーロスが小さくなるのでした。

これで肺呼吸が普通の走りよりも有利に出来そうなので、あとは選手がどこまでこの走りに調整できるかでしょう。あからさまな差があるならタイムを縮められるでしょうが、上り坂とか苦しくなったらこの走りで酸素を取り込む的にも使えると思われ、競争における勝負の材料にもなるのかと思います。自転車のロードレースにこぎ方が大きく2種類ある記憶ですが、その様に使い分けられると見ている側は面白そうです。

飛脚は、荷物を抱えての走りですので続きのマラソンとの比較は難しくなるかも知れませんが、腕に抱えて走る、背中に背負って走ると比較すると、棒を使うとはるかに楽になるでしょう。実践しないと分からない部分を実践しないで比較するので、当時の状況を予想出来ていない姿でしょう。

12月5日の追記

本日雨が降ってきてその中を折りたたみ傘で歩いたのですが、一つ発見があり、簡単にナンバ歩きを体験できると分かったので載せておきます。ここに載せている前述の本格的な歩き方を練習して実践するよりも、簡単に片手でバランスを取って歩けるという現実を体験させてくれるのでした。

1)傘をさしている手は、荷物を持つ手と同じに考えて、動かさない。

2)反対側の手を体の前に出して、主に肘から上を左右に振る。肘は体の中心に近いとバランスが取りやすいが体の側面でも良くて、垂直から30度くらい傾いた角度を中心にして、上下気味の左右に約20度ずつ動かしやすい範囲で振る。この振りは歩きやすくなるように調整する。足とバランスが取れると楽になり、反対のタイミングだと歩きにくいので直ぐにその差が理解出来ます。

荷物が重くなる分、肘と腕は体の外側で釣り合いやすく、振りの角度も外側にはみ出すように40度とか大きくなるでしょう。

3)腕を回して、具体的には手のひらを上下に向けても歩けるが、普段慣れない動きなので、これにこだわる必要はない。何よりも片手に荷物を持っている時のバランス取りなので、残る片手で出来る事が重要であり、回転よりも左右に振らすだけで効率的にバランスが取れることを、簡単に体験できる。

4)前後に振る場合とは異なるバランスが取れるので、荷物の負担次第かも知れないが、歩きやすさを感じやすいはずである。

5)これに慣れたら荷物がなくても両手を左右に振ることで歩ける部分も直ぐにマスターできる。手のひらを回転すると呼吸の面で差が出るので、これは前述の体育学部さんの科学になるでしょう。普通には楽に歩ければ十分であり、荷物を持った時にはそのありがたみが分かるのだと思えています。

6)力学的には飛脚が棒を担いで左右に揺らして走るバランスと、これでほとんど同じでしょう。簡単に体験出来ますのでここにメリットを感じるなら、荷物を持っている時などは特に役に立つと思います。歩きのバランスが荷物と合わせて取れるので、歩きやすくなるのでした。

7)注意点

普段とは異なる歩きになるので、こちらの場合で負担をかけて歩いたり走ったりして、数日で腰に違和感があります。腰の使い方が違うので、負担をかけると違和感から続きは痛みでしょう。長距離を歩くには慣れる必要があるのでした。

信じにくいでしょうが、こちらは腰に霊障を起こされている部分があるので、こういった負担をかけると悪魔達が介入する局面です。霊障の詳細は下記関連記事を参照下さい。

試している始まりとして、この介入と区別がつきにくいので、事例として自分の姿を載せておきます。如何にアスリートといえども使ったことのない使い方を関節と筋肉周りに与えるので、普通の人も含めて慣れることが重要ではないかと思います。

違和感としては手のひらを回転する方が、左右に揺らすよりも強く、その分普段と異なる歩き方である部分を実感させてくれるのですが、介入の有無は向こうもこちらを騙して痛めつけたいでしょうから、過負荷になるまでは分かりにくそうです。

基本は飛脚のレベルの健脚に耐えるのですが、いきなりそうなれる訳ではない様です。

12月9日の追記

前傾姿勢にすると腰の負担を軽く出来ると力学を理解し体験も出来ました。普通に歩く時には手を振ってバランスを取っているので、このバランスの中で足が前に出るのですが、ナンバにするとこの前に出す部分でのきっかけバランスが足りないのでした。ここで無理して足を出すので腰に負担がかかっていた様子です。

体を前傾姿勢にすると、倒れそうな体を支えるために自然に足が出ます。手ではなくて体の前傾がバランスを取る事になって、効率的な歩き方になるのでした。

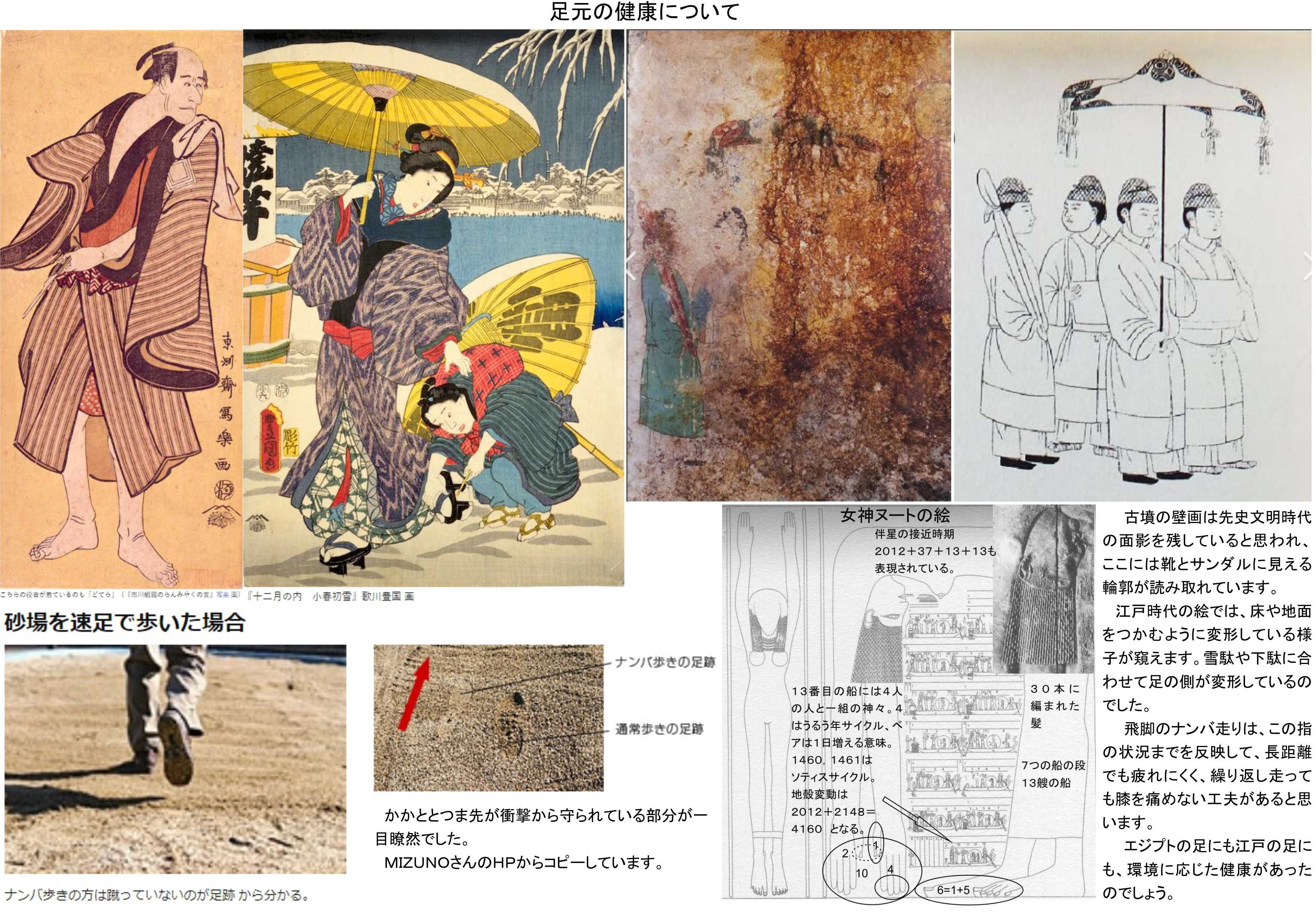

こうすると自然に足の指先側に体重も乗るので、足指の曲がりが異なる昔の人の姿勢になるのかと思います。実際に力を加えることで元記事のイラストの役者さんの足指の形が自然に生まれることが理解出来ています。

こちらの現状では富士山登山のためであって足指の形が変わるほどの必要はないのですが、前傾に慣れてどうなるかは足指の周辺の疲れなどから判断することになるでしょう。

山歩きには膝を守る為に猫のように歩くという言葉があり、足の裏を水平に着けて膝への負担を減らすのでした。前傾姿勢はこれが自然に出来るので何となく昔の山歩きを思い出したところでした。やはりナンバ歩きは自然に膝を守る歩き方になっている様子であり、長距離を意識していた物だと言えるのでした。

12月29日追記

8)山歩きへの対処について

色々とここまで歩き方を試してきました。バランスは理解したつもりなので、手の位置を上から前方、下に垂らすまでを試してみたところです。

その結果ですが、自分の昔の登山時における歩き方に似てきたと分かる部分に進みました。当時は重い登山靴をはいているので今とは少し足運びが異なるでしょうが、前傾姿勢を除いて良く似た歩き方に落ち着いています。

登山時にはそこそこの重さのリュックを背負うので、リュックの幅の関係で腕を前後ではなくハの字に振る形になります。前後だとリュックにぶつかるので、これを避けてハの字です。後ろに振る手の先は外側に出るのでした。

ナンバ歩きにおける手の位置はこちらにとってかも知れませんが、低い位置であまり振らない方が良いとなりました。手の振りは荷物にも影響を受けるので続きです。

荷物を背負う時に、ナンバ歩きで上体が回転すると、リュックも振り回されて大きなエネルギーロスが生まれます。これを回避するために上体の回転を極力抑えるのですが、その分の回転運動を、ハの字の動きの両手のバランスで取れるのでした。

重心の取り方はこれでナンバ歩きの姿です。リュックを背負うと、前傾姿勢を除いて、ナンバ歩きで自然に対処出来るとなるのでした。

登山をしていた頃は膝が痛くなるので、猫のように歩くという方法を取っていました。ここから来る歩き方が、ナンバ歩きのそれに一致したと言える状況です。

結果が出てみると、昔の姿に戻った感じでもあり、ナンバ歩きの合理性に納得が出来たのでした。昔の人は伊勢参りにしても歩くしかないので、連続して長距離歩いても膝を痛めないナンバ歩きが普通だったのかと、今更ながらに思わされたところです。

こちら的には地下足袋で歩く必要があるので、今のテストはサンダルをゴム紐で縛る程度です。これでも十分なので今の歩き方でそのまま地下足袋に移行できるでしょう。あとは登山用の地下足袋を買って慣れれば良いだけになるところです。

色々書いてきましたが、続きは来年の夏の富士山登山になるかも知れません。足の親指と人差し指で地面を引っかけて歩く部分は、低い山で実践して体への負荷を試すところですが、これも慣れの世界だと考えています。

実体験で学んだ霊障の医学はイオンチャネルの操作であり、悪魔達が宗教を支える道具でもあった。1~4

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1979

DB_ID@=1979、1982、1984、1985がこれらのアドレスです。

ヒッグス場が教えた相対論等価原理の仕組みと空間理論の基礎について1~7

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1770

DB_ID@=1770、1771、1773、1888、1903、1947、2046がこれらのアドレスです。

空間理論とらせんの力で進歩した核物理が医療と放射能制御を発展させる1~5

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=1874

DB_ID@=1874、1908、1910~1912がこれらのアドレスです。

霊障の医学が物理と医学の進歩の先にあるとは信じにくいでしょうが、物理学であの世の存在を証明しておりこれだけの情報量の先で、霊障の医学が科学として理解出来るのでした。

昔のことを知ろうとすると、この種の想像話の多さに苦労します。これは重要な事なのでついでに書いておきます。

宮本武蔵を剣豪だと考えていて普通なのですが、日本刀の本質を理解すると、彼がやっていることは折れない剣を木刀で実現して、腕っ節で日本刀をへし折る勝ち方をしている剛力でしかないとなるのでした。日本刀は直ぐに曲がるし折れるのです。弓と鉄砲を除くと戦場では槍こそ主力の武器になるのでした。

かの有名な佐々木小次郎も普通よりも20~30cm長い刀を使って剣豪ですが、長さを利用して相手を切るのでした。これは間合いが取れる能力があればこそですが、長くなれば当然重いので、これを振り回す剛力こそ本質なのです。

対する武蔵はこの方式の上に立つだけであり、船の艫を使って長さで上回り、重さはさほど変わらないので双方の剛力と間合いの勝負であって、木刀で日本刀をへし折ると脅す中で、道具の差に相応しい結果になっただけだと言えるのでした。剛力対決であって、柳生などの剣の技の勝負にはほど遠いのでした。

お笑いで続きまで書けるのです。恐らくですが武蔵は多勢に無勢で戦った時に木刀の強みを知ったのでしょう。剛力なら一撃で相手を殺せる物ですし、刀を折りに来る相手もいなせるのです。

この経験があることを小次郎が知っていたなら、対策も考えて簡単に実践できたはずとなるのでした。武蔵は小次郎の日本刀より少し長い木刀で来るでしょうから、さらに長い、少し軽めに作った木刀で隠し置いておけば良いのでした。長さも2種類3種類を準備するなど簡単なのです。あとは武蔵が逃げられない決闘の場で実物を見てから、長さで上回り剛力勝負で単純に勝って終わるのでした。有名な小次郎が刀のさやを捨てて小次郎破れたりと武蔵が口にするシーンも、これで木刀に切り替えると心理戦の逆転劇の始まりでしかないのでした。

剣豪のはずの宮本武蔵が仕掛けた勝負とは、このレベルだと知って欲しいのでした。実力は伯仲なので、技の差ではなく道具の差で勝つという、武人らしからぬ姿なのでした。

日本一の剣豪などは、定義によって変わるのでしょう。武蔵は剛力と何でもありの戦術において当時の日本一かも知れませんが、今の剣道で竹刀を持ってルールに従い戦うなら、柳生十兵衛に負ける可能性が高いでしょう。このレベルだと言うことです。

加えて彼の書き残した書には戦術も論じられているのですが、一騎当千を重視するなど現実離れでありいわゆる武将としては他者を統率する能力において、大きく劣るのでした。彼は歴史や書に学んでいないという事です。そうであるなら武将ではなく武人として使われてこそですが、関ヶ原では先読みが出来なくて負け側に付くなど、運においても主人にも恵まれなかったのでした。

剛力は万国共通で戦場において役に立つのですが、同時に敵将にとっては如何に上手くその者を殺す演出を見せるかで、評価が高まるのでした。如何に強くとも、弓矢の一本で命を落とすのが戦場です。槍衾もあれば、今で言う所の弓の弾幕もあれば、十字砲火もあるのでした。そして戦場においては島津氏得意の釣り野伏であっと言う間に撃沈してこその、剛力頼みなのでした。これによく似た見せかけの強さが続きです。

もう一つ書けて、本多忠勝です。蜻蛉切で有名なのですが、まずは当時は槍こそ主力の武器なので、戦場では消耗品です。刃を支える柄の部分が弱いので折られやすいのでした。刀はそうならないので、長持ちするというか、遺産として残るのです。この意味で蜻蛉切は飾り物であって、消耗品としては使われなかったのであり、槍の名手なのかが疑問になるのでした。

彼は長槍の名手であり、当時は4mが普通で部下もそれを使ったでしょう。その中に6mの長槍で混ざると、敵を4mの長さに錯覚させることで、6mの威力を発揮出来るのでした。これは騙しであって技など皆無だと言えるのでした。

彼には武将としての戦術が優れた部分があったので、その部分で部下の信頼を買えていたとは思います。長久手で家康を逃がすために身を張ったことが事実なら、有能である部分は間違いないと思うのですが、この時秀吉が本田を生きて捉えよではなく首にしろであったなら、彼は討たれていたと思うのでした。歴史のもしです。秀吉は彼を部下に望んだのですが長槍のインチキがバレると、その後がどうだか何とも言えないのでした。

現実的にも、秀吉の命令を守らなかった竹中半兵衛のおかげで勝利した戦まであるのです。この時跳ね返りの武将が君主の命に背いて本多の首を落としていれば、その命を奪われたかも知れませんが、生き残れていたなら復活できた可能性があるのでした。

この続きは豊臣の未来を奪う予定の徳川を排除することになったのであり、未来が大きく変わるのでした。長久手では家康を討ち漏らすにしても、続きで天正地震さえなければ間違いなく「長久手よりもはるかに簡単に」徳川は滅ぶのでした。ここに復活のチャンスがあるなら手柄など簡単なのでした。

徳川家康は刹那糞の武将であり、1586年の天正地震が起きなければ、秀吉に滅ぼされて歴史から消えていったはずなのです。運も実力で結構ですが、悪魔を喜ばせる善の側の戦略だっただけなのでした。その後の嘘まみれの、謀略まみれの姿こそ彼の姿であって、関ヶ原で勝利後なのに少数精鋭の島津義弘に殺されかけるほど判断力に乏しく戦には弱く、謀が得意だったのでした。それ故にこそ、本多忠勝を始めとして嘘がたくさん書き残されており、ない物を隠す為に、ヨイショされたかったのでしょう。

とにかく分からないことが多いのが昔の情報です。今の価値観だけでは物事を計れないのでした。こういった部分をよく考えるべきだと思うのでした。

健康に関する記事なので、少し脱線です。気功の気を使って人間の魂がらせんの力を実践している部分を書いてきているのですが、これに関係する物質の特定が進んだ気がするので載せておきます。

1)メラトニンがたくさんある場所 松果体 上丹田

2)液体が集中している場所、水? 胸の中央 中丹田

2)セロトニンがたくさんある場所 小腸 下丹田

1)と3)はホルモンですがベンゼン環に酸素が取り付いており、この分子構造がベンゼン環をアンテナにして酸素にらせんの力を出し入れできるのかと思います。

松果体のメラトニンは子供の頃多いので、子供達が霊的能力を発揮しやすいのだと考えてきました。この延長上に丹田があって、下と言われる丹田では小腸の分泌するセロトニンが同様の役割を果たせるのでした。

2)は血液の集中する心臓とリンパ液が同じく集まる部分です。水または液体状の中に溶け込んでいる何かがらせんの力に反応すると思われ、物質の特定はまだ先ですが臓器的には候補があるので、ここにある何かにらせん力が反応しやすいのでしょう。医学というか科学を進めるべき所です。

これは気功の人にしか分からないかも知れませんが、これかららせんの力の科学が進歩するので、メラトニンがこの種の能力に関与するならセロトニンも似ているはずだとなるのでした。その結果で調べるとセロトニンは丹田だとなったのでした。

こう言った物が全て正しい科学を含んでいる訳ではないでしょうが、私達に人間の姿を教えてくれる参考情報になることは確かです。過去の情報は嘘まみれではあるのですが、情報は使い方次第だと思います。

悪魔達に失わされている健康を、頑張って取り戻しましょう。

稲生雅之

イオン・アルゲイン