ヘビににらまれたカエルとして龍ににらまれたサソリに描かれる悪魔達 11月1日

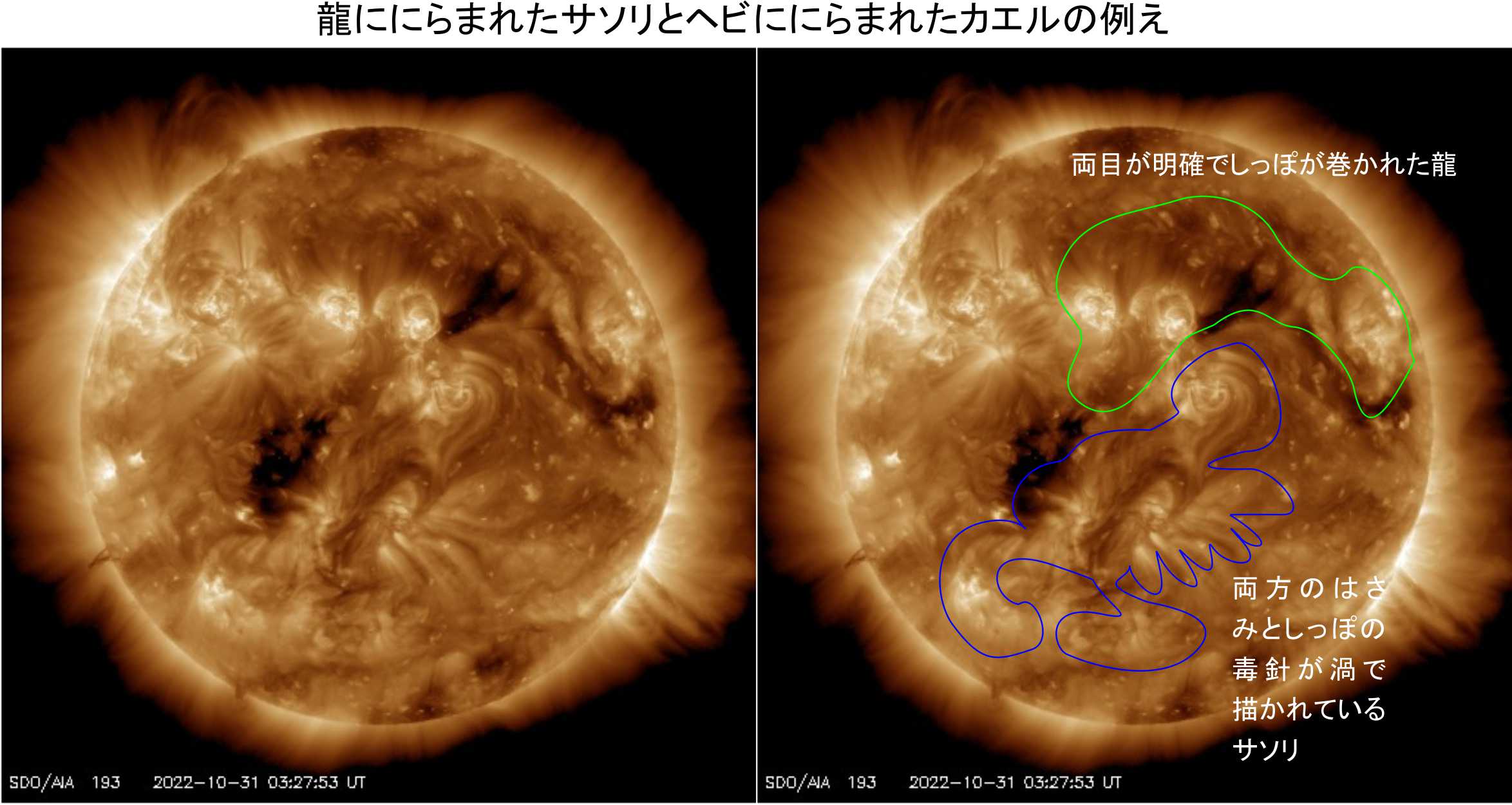

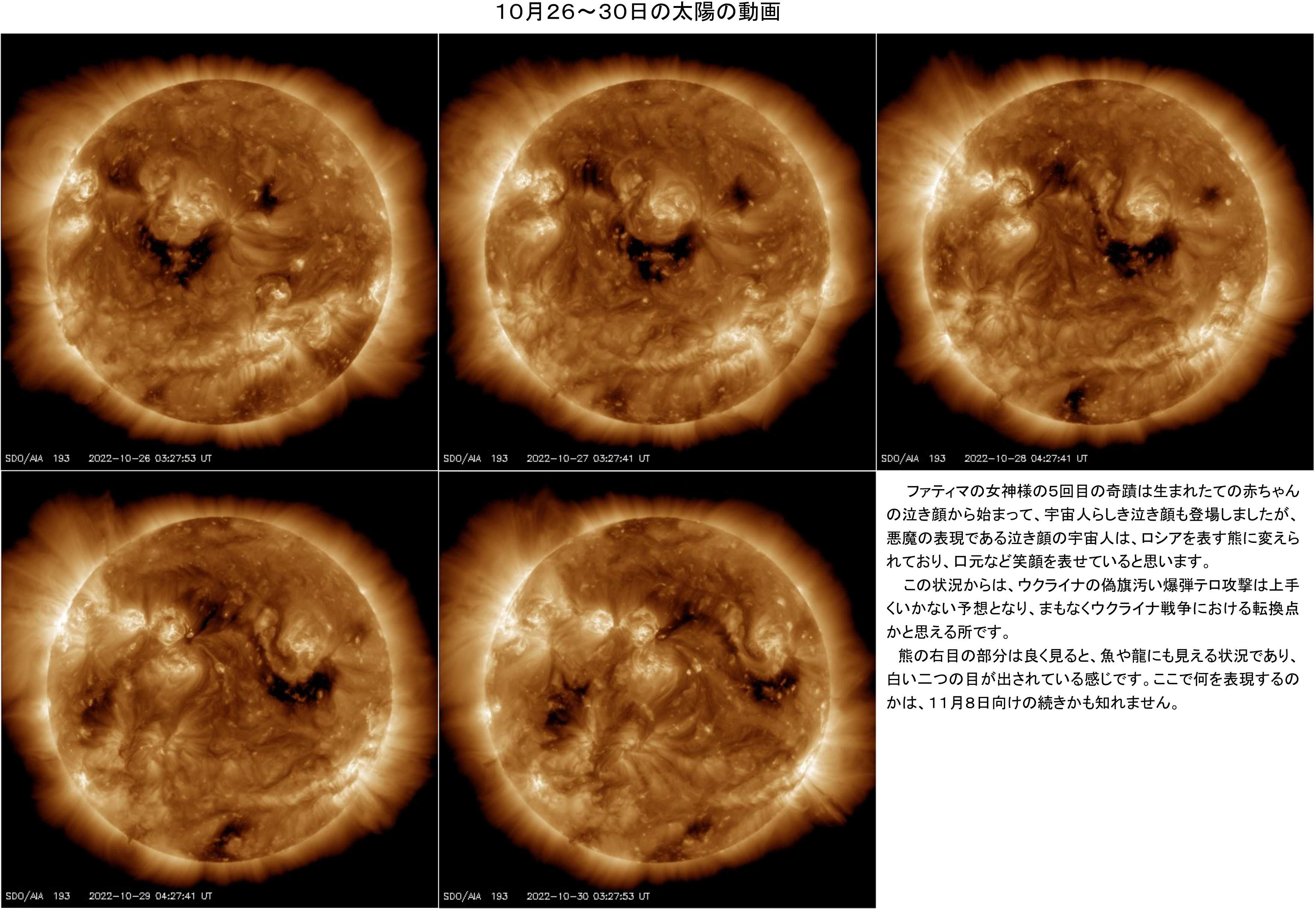

太陽の動画の変化に注意をしていたところで、慶びのロシアの熊さんの笑顔の後に、龍とサソリが描かれています。イラストを参照下さい。この意味を考えたところで、悪魔達にはもう逃げ場がないので、改心する者は改心せよという命令である部分が分かったところです。改心しなければ、死後の行方こそあの世に産み出される無間地獄になると言う強めの警告でしょう。

自然界において、サソリには毒のある種もいるので、この毒で敵を倒す部分は確かです。しかしながら、その毒を注入出来なければ、小型の動物として大型の動物には捕食されるカモの類いだと言えるのでした。動物たちの強弱の連鎖は明確な物でもあるので、サソリはライオンのような食物連鎖の頂点に君臨する強者にはほど遠いのでした。

善の側の神を名乗る存在達は、これから現実的にも悪魔の側の人霊達に改心を促す場面です。その改心を表現するのに相応しい場面こそ、ヘビににらまれたカエルとして、龍ににらまれたサソリに描かれる情けない姿でしょう。単に殺すのではなく、改心を促すからこそ、ヘビににらまれたカエルのように、その動きを止めている姿に描かれるのでしょう。

ヘビににらまれたカエルとは、恐怖で動けなくなってヘビに飲み込まれるという描き方が一般的でした。ネットで現状を調べてみると、それとは真逆な姿があるのでそれをまず解説したいと思います。長い記事ですがそのまま全文を引用します。

先に動くと不利!? 「ヘビににらまれたカエル」実は高度な戦術だった…“新説”に反響

プライムオンライン編集部

2020年4月13日 月曜 午後6:30

動けないのではなく“動かない”!? カエルとヘビの「にらみ合い」の研究が話題

後手に回ることで生まれる「約0.4秒」がカエルの命を救う...その理由とは?

研究者「生物進化のメカニズムや生態系の理解に貢献できるのでは」

皆さんは「ヘビににらまれたカエル」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

カエルは天敵であるヘビの前では動かなくなることから、恐怖で体がすくみ身動きできない様子を比喩的に表現したもので、世間一般では萎縮している、尻込みしているというイメージだ。

だが、このカエルとヘビのにらみ合いに新説が唱えられた。実は、カエルは身動きできないのではなく、あえて“動かない”とみられることを、京都大学の研究チームが発見し、3月10日、国際学術誌「Canadian Journal of Zoology」に研究結果が掲載され話題となっているのだ。

「先手」はカエルとヘビどちらにも不利となる

一体、どういうことなのだろうか?

研究チームの報告によると、カエルはヘビと対峙するとまずは静止して、ヘビが襲い始めるか一定の至近距離に近づいてからようやく逃げ始める。この行動はヘビの接近や攻撃の先手を許すことから、生き残る可能性を低下させるものとして考えられてきた。

しかし、体格的には有利なヘビもすぐに襲うわけではなく、接近はするものの静止している時間が多い。そのため両者が対峙すると、膠着状態になることが多いという。

これまでは、捕食者と被食者が対峙したとき、先手を取った側が有利であると一般的に考えられてきたが、この認識のもとでは説明のつかない行動をとっていたため、研究では、室内で「トノサマガエル」と「シマヘビ」を対峙させ、ビデオ撮影で両者の動きを分析した。

シマヘビの攻撃を避けるトノサマガエル(提供:自然科学研究機構基礎生物学研究所・西海望研究員)

この記事の画像(5枚)

そうしたところ、トノサマガエルは逃げるためには跳躍する必要があるが、跳んでから着地までの進路を変更できない特徴があるため、シマヘビに動きを読まれて捕まる恐れがあることが確認された。一方でシマヘビも、咬みつきの動作を始めると進路を途中で変更できず、その動作で体が伸びると再び体を折り曲げてからでないと、移動できないことも確認された。

そのため、シマヘビは先手を打って咬みつこうとしてもその攻撃が避けられると、その後しばらくはトノサマガエルを追うことができなかったという。この時にシマヘビが動けない時間は約0.4秒だが、自然環境ではこれだけの時間があれば、トノサマガエルは周辺の水場などの安全圏に逃げこめるとのことだ。

つまり、トノサマガエルとシマヘビ、どちらも先に動くと不利になってしまうというのだ。

にらみ合うシマヘビとトノサマガエル(提供:自然科学研究機構基礎生物学研究所・西海望研究員)

こうした背景から、カエルはヘビの前で身動きできなくなっているのではなく、あえて後手に回ることで生き残る可能性を探っていること、またヘビもあえて後手に回ることでカエルを逃さないようにしていることがそれぞれ示唆されたという。

そしてこうした状況が、結果的に両者のにらみ合いにつながっているともいう。

この結果は人々に驚きを与えたようで、ネットでは「剣士・格闘家同士のぎりぎりの戦いだったのか」「後の先を取り合ってたのか…侍かよ」などと、ヘビとカエルをたたえる声もある。

※後の先…剣術用語の一つ。後手に回ることで効果的な反撃をしかけること。

興味深い内容だが、なぜこのような研究をしようと思ったのだろうか。

研究代表である、自然科学研究機構基礎生物学研究所の西海望研究員にお話を伺った。

両者が動きを止める現象を動物行動学で説明できていなかった

――どうして「ヘビとカエルのにらみ合い」を研究しようと思った?

捕食者の被食者の駆け引きに対する新たな解釈の可能性があったからです。ヘビとカエルは典型的な食う・食われるの関係にあり、そのこと自体は世間でもよく知られていますが、実際の様子がどうなっているのかしっかりと調べられてはいませんでした。

特に、両者が対峙して動きを止めるという現象は、動物行動学の既存の考え方では十分に説明できるものではありませんでした。他方で、武道やスポーツにおける戦法をうまく取り入れることで、この現象を戦術的な観点で説明できる見込みがあったため、捕食者と被食者の戦略や理論に新たな視点を提起できる可能性がありました。

――トノサマガエルとシマヘビで研究したのはなぜ?

シマヘビとトノサマガエルは食う・食われるの関係にあり、実際ににらみ合いの構図が生じることを確認できていたからです。また、身近に存在する種であるため、野生個体を調達したり野外観察したりしやすいことも理由に挙げられます。

草むらで気配を消して数時間ビデオ撮影することも

――研究結果が出るまでの過程を詳しく教えて。

研究結果は3年間、室内実験と野外観察で収集したデータを基にしています。報道発表にもありますが、室内実験ではヘビとカエル、どちらにとっても先手が不利となることが確認できました。しかし実験装置内の空間は狭く、最終的にトノサマガエルはシマヘビに捕まってしまうので、この実験はあくまで動き出しの時点での有利不利を見るものでした。そのため、トノサマガエルが有利なスタートをきれても、本当に逃げ切れるのかは分かりませんでした。

そこで室内実験と並行し、自然環境でシマヘビとトノサマガエルの攻防の様子を確かめました。これが野外観察で、方針としてはまずシマヘビを見つけ、それを追跡し続けます。そして、このシマヘビが運良くトノサマガエルと遭遇したら、両者の攻防を撮影するというものです。

シマヘビは人の前ではまず捕食行動を行わないので、観察の間はシマヘビに気づかれないようにしないといけません。暑い日差しの中、気配を消し続けて、数時間シマヘビを追う必要がありました。それでも捕食の場面にはなかなか出会えず、2カ月の間全く成果がないこともありました。

この調査を3年間(季節は春から秋まで)続けた結果、シマヘビとトノサマガエル、両者の攻防の観察データをある程度集めることができ、トノサマガエルが後手に回って得られる有利さが、逃げ切る上で重要であることが確認できました。

ヘビやカエルはあぜ道の近くに潜んでいることが多いという(画像はイメージ)

――トノサマガエルは約0.4秒あれば、自然環境で逃げられるとあるが?

シマヘビは田んぼの周囲の“あぜ道”に沿って移動し、トノサマガエルはそのあぜ道にいることが多いです。トノサマガエルの逃避行動は一瞬でなされるため肉眼では何が起きたか分かりにくいものでしたが、撮影していた映像を解析すると、約0.4秒あれば安全圏といえる、田んぼ、用水路、茂みなどの中に逃げ込めていることが確認できました。シマヘビはその後しばらくの間、トノサマガエルが逃げこんだ場所の近くにいましたが、やがて他所へ移動していきました。

生物進化のメカニズム解明に貢献できるのでは

――にらみ合ったまま動かずにいるのは、意識的に行われている?

意識的に行われているかどうかは分かりません。ただ、トノサマガエルは至近距離では実際に逃げていることから、動けないわけではないと言えます。同様にシマヘビも至近距離で襲いかかっていることから、動けないわけではないと言えます。それにも関わらず、両者ともに動かないというこの状況からは、両者が能動的に動かずにいることが示唆されます。

――にらみ合いはどのくらいの距離で、どの程度続く?

室内実験では、50~100センチの距離で対峙させていましたが、そこからシマヘビは徐々に距離を詰めていき、両者の距離が5~10センチほどになるとどちらかが先に動き出します。対峙させてから動きがあるまで、長いときは1時間ほど、平均すると約10分の時間がかかります。

――この研究結果はどのような分野で役立てられるの?

捕食者と被食者は、相手に打ち勝つように共進化していく関係にあり、また食物連鎖の基本構造を成すものでもあります。今回の研究成果のような知見を積み重ねていくことで、生物進化のメカニズムや生態系の理解に貢献できると考えられます。

とぼけた表情をしているようで、実は生き残る戦術を考えているのだ(画像はイメージ)

日常では見逃してしまいそうなカエルとヘビのにらみ合いには、実は高度な戦術が隠れていた。「ヘビににらまれたカエル」という言葉はもしかすると、戦いを有利に進めるべく相手の動き出しを待っている状態に使われるべきなのかもしれない。

引用ここまで

ちょっと驚かされた記事でした。これまでカエルは恐怖で動けなる的に解説されて、その様に他でも描かれてきたのですが、現実は全く異なる様子でした。にらみ合いが長くて1時間から平均で10分などは、命を賭けた素晴らしい駆け引きの時間でしょう。

龍は仮想上の動物ですが、サソリは実在であり、大型の動物ににらまれたサソリに逃げ道などないに等しいでしょう。毒針を刺す前に、物理的に潰されておしまいで普通だと思います。ヘビににらまれたカエルにはほど遠い姿でしょう。サソリに毒針があっても、有効にそれを使えなければ、生存にプラスにならないのでした。

比較するカエルは、後に動く所までを我慢すれば、生き残れる確率を非常に大きく助ける様子です。この初動で勝負が決まる世界でしょう。ヘビににらまれたカエルが動かないのは、生き残りを賭けた大勝負に臨んでいるからだったのでした。

太陽の動画に見る龍ですが、手足が意図的に描かれていないので、これをヘビであるとも書けるのでした。その他方のサソリですが、これをカエルに見立てるのは構図的には無理がある状況なのでした。

サソリで調べるとまだ続きがあるので紹介です。

亀とサソリの話

— 昨年末から今年の初めまで、茅野社長押しの「亀とサソリの話」について書きたいと思います。

「あれですか。分かりにくいかもなぁ。」

— いえいえ。もう一度、お話しをお願いしてもいいでしょうか?

「え~とですね、目の前に川があります。でも、そこを渡るには泳いでは行けない。そこで、ある優しい亀が自分の甲羅に動物たちを乗せて上げて、川を渡るお世話をしていました。ある日、その亀のもとにサソリがやって来て、「ボクも乗せて欲しい」と願い出ます。でも、亀は「刺されたら死んじゃうから嫌だ」とその願いを断ります。でも、サソリは「そんなことをしたら、自分も川に沈んで死んでしまうんだから、刺すなんてことをするはずがない」と言います。亀は「それもそうだ」と納得をしてサソリを乗せて川を渡り始めます。しかし、川の半ばまで辿り着いたときサソリはいきなり亀の首筋に毒針を刺します。そして、亀もサソリも川に沈んで死んでしまいました。と、こういうお話です。」

— どうしてサソリは亀を刺してしまったんだろう?という疑問が残りますね。

「そこをどう捉えるか。『そもさんせっぱ』のようなお話です。」

— 社長が最初にその話をしたのが、カヤノで行っている木曜日の全体朝礼のとき。社員の反応はいかがでしたか?

「ぽかん、としている社員が多かったですね。朝から何を言っているんだろう・・・、みたいな感じですかね。でも、この話を耳にしたとき、私は『これは深いっ!』なんて思ったものです。朝礼での私の話し方が悪かったのかな・・・。」

— 僕もこの話を聞いたときは「ん?何でだ?」と思いました。社長が口にすることだから、仕事とか、生き方に関することだろうとは想像がついたのですが、解答のようなものに辿り着くのに熟考しました。

「こういう話はそれを聞くシチュエーションとか、誰から聞くかとかも大切ですからね。」

— 最初、僕は『サソリは自殺をしたかった』。だから、亀を言いくるめて川へと渡った。その真意は言葉だけで全てが表現されるわけではないよ、ということかなと考えました。言葉の奥にはもっと深い事実が待っているんだよ、という教訓かなって。我々はお客様の言葉を形にする仕事をしていますから・・・。お客様は全てを伝えてくれるわけではないんだよ。僕たちが感じ取らなければいけない部分もあるんだよ、と・・・。

「う~ん、惜しい。でも、そういう側面も無きにしもあらずでしょうか。」

— そして、カヤノ全社員が出席する忘年会のときに、社長が種明かしをしてくれました。あのとき初めて、「あ~、なるほど」と思った社員も多かったのではないでしょうか。実際、細かいディテールの部分は、僕もあのとき初めて納得しましたから・・・。これは、性のお話なんですね。

「そうです。サソリを主役に考えるなら、亀を刺してしまったら川に沈んでしまうことは分かっていたはずなんです。でも、サソリは毒針を刺すという性を持っています。生きる、死ぬという前に、その性を抑えることが出来なかった。」

— 目の前に毒針を刺す対象がいるのに、その性を抑えられるようではもはやサソリではない。

「そうです。その性は自分の命を落としてしまうほど、強烈な性なのです。誰に何と言われようとサソリは毒針を刺すものなのです。亀を刺してしまったら川に沈んでしまう・・・。でも、性を抑えることは出来ない。と言うよりも、毒針を刺すことでサソリたり得るのですね。」

— う~ん、そこまで理解することは出来ませんでした・・・。解説を聞いたときに、実世界に生きている僕たちの仕事や生活、生き方に置き換えることが出来ました。朝礼で発表するだけのことはあるな、と(笑)。

「動物が登場するお話ですから、柔らかい結論かと思いきや、このお話はかなり峻烈なものなんですね。」

— では、それを実世界の人間、仕事をする人間に置き換えると?

「ここまで、お話しすれば分かるのではないですか(笑)。」

— いえいえ、ここからが重要。

「そうですか。これは仕事をする上での姿勢と心構え、プライドの話なんですね。」

— サソリのような性、つまり、個性を持つべきだと?

「持つべきと言うよりも、私はそういった姿勢でいて欲しい、自分にしか成し得ない武器を持って欲しいと思ったので、朝礼で話したのです。私自身も含めてですが、これだけ時代の変化が激しい中で、どのように生き残るか?また、東日本大震災という未曽有の大災害を経験して、原発の問題、愛国心についてなど、我々日本人はこれからの生き方を、今、問われているのだと思うのです。」

— 2011年3月11日以降の諸問題を言う人が多数派ですが、徐々にそれ以前にあった問題に焦点を当てるジャーナリストの意見も目立つようになってきましたね。

「当然、そういった意見も出てくるでしょう。東日本大震災で我々日本人は多くの犠牲になった方々と共に、日本という国は大きな問題を孕んでいたんだということを知りました。」

— 原発の問題だけを取ってみても、これだけ意見が二分する大きな課題を日本が抱えたのは太平洋戦争、戦後復興時代以来ではないでしょうか。当然、僕は戦争を知らない世代ですが、あ、社長もそうですね(笑)。

「そうですよ。」

— 何と言えば的を得るのか分かりませんが、東日本大震災があって僕たちは原発の危うさのようなものを知りました。そして、その影響で未だ仮設住宅で暮らしている方がいる。以前、住んでいた場所には戻れないという方もいる。心情的にはどうしようもなく「原発反対」という風になってしまいます。でも、その心情というか、意見には代替案がないんです。

「シェールガスやメタンハイドレードなどが検討されていますね。」

— はい。でも、本当にそれで日本の電力を賄えるのか?社会に影響はないのか?という答えを持っていません。原発が自然災害の前では脆いということは分かった。思い切って言いますと、それだけで全ての原発を否定してもいいのだろうか?という疑問です。

「裏づけがない?」

— そうです!賛成か反対かと問われれば、「反対」と答えるのでしょうが、そんなに自信を持って答えて大丈夫かな?みたいな澱が心の中に残るんです。

「なるほど。目の前に震災、そして、原発事故の被害に会われた方がいる。そういう現状の中で、心情的にならずに考えるというのは、とても難しいことですね。」

— 話が脱線してしまいましたが、サソリになるにはどうしたらいいでしょう?

「そういったことを考えること、自分なりの意見を持つこともそのひとつだと思います。現実の仕事で言えば、その人なりの特性、専門性、時代や風潮に流されない我のようなものを持つことでしょう。でも、それはお客様のためになることでなければいけません。サソリが亀を刺したと聞けば、ちょっとアウトローと言いますか、悪いことをしたと捉えがちになりますが、いい意味で解釈をするならばサソリたり得るためには刺さなければ仕方ないということなのです。」

— そこがこのお話の深い部分ですよね。サソリ=ワルものというイメージがありますから、どうしても亀に同情してしまいます。

「その一見矛盾しているような部分こそ、実は的を得ているというのがこのお話のツボではないでしょうか。随分詳しく解説してしまいました。」

— 可哀そうな亀だな、という意見はダメですか?(笑)

「いえいえ、それはそれでいいでしょう。他の動物が亀に忠告をして上げれば良かったのでしょうが、それでは例え話にならないですから・・・。」

— そうですね。教訓になりませんね。どうも、ありがとうございました。

これはネットからの拾いものですが、これだけに見える単純な話ではないのでした。調べると続きがあって、船の船長さんがサソリを船に乗せる話でも、全く同じ展開がなされているのでした。サソリはとことん悪い奴でないといけないという論調でしょう。

こういった物こそ、悪魔が優位で、力が正義の時代の悪習なのです。綺麗事を口にしても所詮はサソリだからその性に負けて他者を殺すなどは、理に適う物かどうかを考える必要があるのでした。

議論の根底にある騙しは簡単です。貴方が悪者なら昔から悪者で、永遠に悪者なのでしょうか。同様に貴方が善人なら昔から善人で、永遠に善人なのでしょうか。揺れ動く心は存在しないという、こんな馬鹿げた世界を単純に信じられる所に追い込まれて、物事を冷静に平静に見ていると言えるのでしょうか。

サソリは悪、単にそれで決まる現実を見ない単純な世界に浸りたい、安心したいという姿がここにはあるだけなのでした。リスクを取れない姿でもあるのであり、現実の姿を見ようとしない愚かな態度でしかないのでした。幼稚なだけの悪魔達に有利な話の流布なのでした。

悪魔達が悪魔の怖さを明確にするために流す話なのかとは思うのですが、2つのバージョンが自然に流布されている状況は、ここに反応する人間の心理を明確にしているのでした。悪を恐れると言うよりも、悪を恐れるように仕向けられているのに気付けない姿だと言えるのでした。

ここまでの世界で悪魔達が栄えてきたのは現実でしょう。であるからこそ、こんな現実離れした寓話までが残されるのであり、悪魔を有利にする話がこの世界には溢れているのでした。勧善懲悪よりも、ただただ悪魔達がその悪事故に栄える姿なのでした。

悪魔達は自然を表現している龍ににらまれて、その動きを出来なくされるところです。性があっても強者の支配をはねのける能力になど届かないのでした。反省して善の側に降るか、無間地獄に望んで行くかの差くらいでしょう。

太陽の動画には、悪魔の負けを表す宇宙人の泣き顔が描かれて、ロシアの慶びの熊さんを経て龍とサソリの構図です。これで悪魔達に改心を促すのであり、性がサソリに描かれようが、改心するなら善の側がそれを引き受けるのであり、その人に合った改心の道を示すのでした。

こういう話なので例もあげておきます。3万年前にこの世を悪魔達の望み通りに破壊したムーという国の大王様が、反省してF氏に転生しています。反省しているのですが、秘書に片っ端から手を付ける女性の敵であり、これでどこに反省があるのかと感じていたのでした。

この他方で、本人にその気があれば、新興宗教の偉大な教祖様でしょう。彼はオカルトの神を演じただけで宗教的な権力を使わなかったのでした。善と悪との戦いの中で、その実力はある意味創価学会以上の物を日本に作れたでしょうから、その悪事は日本の政治を変えられたほどであって、これにたかる政治家までを動員すれば、今の時点での自公政権の崩壊を、防げた可能性までを持つでしょう。これをしない代償が、女狂いなのでした。

信じにくくて良いのですが、性などこんなレベルだという話です。悪魔が勝手に決めるなの世界です。出来る事から始めるのが善の側が使う反省の道、更生の道なのでした。失敗を前提にした苦しみの人生で悪魔の側に追放するというあり方など選ばないのであり、本当に善の側に変わりたいという思いを大切にして欲しいのでした。

これまでの世界では、力が正義の悪魔達のあり方こそ、賞賛されるほどにこの世の現実にされてきています。悪魔が栄えた時代はこれでも良いのですが、これからこの姿が変わる時代を迎えるのでした。悪魔の方が強いという概念を捨てる必要が産まれるのであり、正義を追求してこその善の側の支配に戻る未来なのでした。

この変化を感じられるところまで、あと少しでしょう。強ければそれで良いという悪魔のささやきを信じて悪事に染まるか、善の側がその姿を見ている、監視していて悪事をどんどん消して行く姿を認識できるか、貴方次第でもあるのでした。

変化は平等に訪れるのであり、貴方が何を求めるのか次第でもあるのでした。悪が良ければしばらくはまだ続くでしょう。しかしその先は厳しい未来だけです。善が良ければ、悪魔達が消えて行くに従って生きやすい世界に変わる部分を実感できるでしょう。

ここまで書いても信じにくいでしょうが、変化があからさまになる時に、それをない事には出来ないのでした。今から備えて対処するか、悪魔なら打撃を受けるかのどちらかでしょう。善を信じているなら徐々に良い世界に変わるのであり、出来たらそれを喜んで推進して欲しいほどの変化になるでしょう。

社会的な利益も日本においては5年とか10年の単位ですが、これまでとは大きく変わって、特に搾取されてきた弱者には優しい世界になるでしょう。これを実現すべく私達が頑張るのでした。

稲生雅之

イオン・アルゲイン