ヒッグス場が教えた相対論等価原理の仕組みと空間理論の基礎について1 1月24日 5月4日追記

荷電素粒子の電気抵抗から質量と引力(空間の歪み)を生み出す仕組みについての考察と提言

ヒッグス場の産み出しているヒッグス粒子の存在が明確になって、2013年のノーベル物理学賞が贈られた研究こそ、質量の起源を明確にする研究です。しかしながらその成果は他の分野に波及することが少なくて、ここにある大きな意味がまだ世の中に広まっているとは言いがたい状況です。

これは、素粒子の研究をする人は素粒子ばかりを見ていて、一般相対性理論の研究をする人は相対論だけを見て仕事をするという習慣から来ていると考えられます。同じ物理であり重なる部分もあるのですが、私たちの科学は客観性を追求するという哲学的とも言える思考に慣れていないので、学会のレベルで自分たちに都合の良い物だけを見るという習慣が付いてしまっているのでした。

この悪弊は現状にあからさまに現れているので、これから先の未来の科学者達にとっては、客観性の重視が大きな論理思考上の基礎になるでしょう。

素粒子の理論においては、質点に質量があって、いわゆる重さがそこにあると考えます。この重さの正体が何であるのかを、私たちは物理として描くことが、上手く出来ていなかったのでした。これをヒッグス場が解いてくれたのですが、実際に何が起きているのかを考えることが難しいので、その先の研究が進まなかったのかと思います。

新しい簡素化した解釈ではこうなります。荷電している素粒子の質点には、先天的な質量はゼロである。そこには運動量や、その他の素粒子の性質も存在するが、質量は質点付近の真空中に産み出されるクオーク・ペアの産み出す電気抵抗で後天的に産み出されるとなります。周りの影響がないと質量がないとさえ言えるのでした。質点を動かす為に、電荷を纏った運動量が周りからの電気抵抗を力として感じた時間だけ、力による加速度があるのでした。電子が例であり分かりやすいでしょう。

続きが等価原理につながる部分です。質量とは陽子や中性子と電子の重さの重なった物です。電子は周辺があってこその質量ですが、陽子と中性子のそれは分かりにくいでしょう。

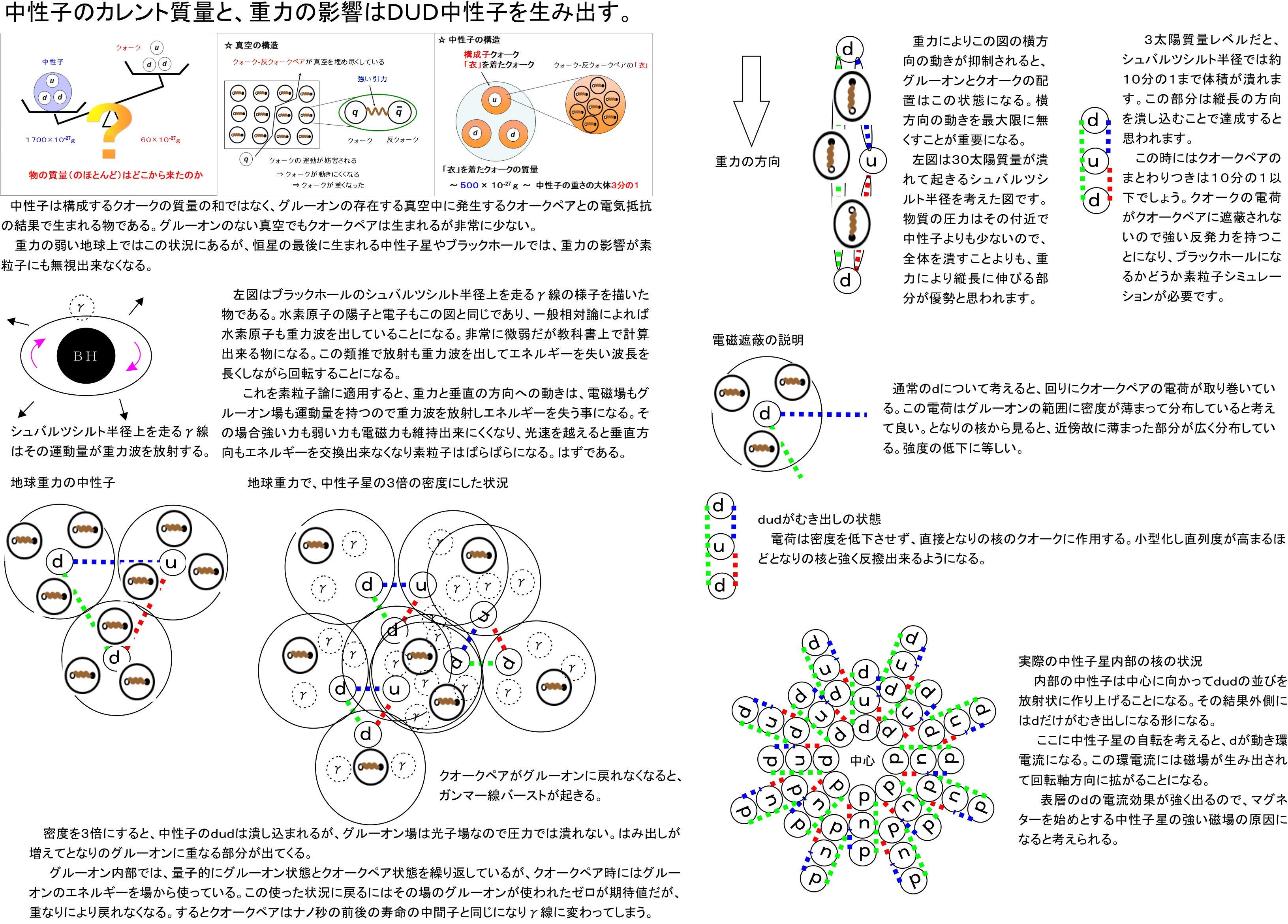

クオークが3つほど、グルーオンでお互いを束縛している物が陽子や中性子です。クオークその物には電子同様に周辺の影響がないと重さがないのですが、グルーオンには重さがあるのでした。厳密にはグルーオンは光の一種なので重さはなくてエネルギーの塊なのですが、このエネルギーの塊はそこにクオーク・ペアの確率的な発生を促しており、時間平均するとそこには大量のクオーク・ペアが存在してそれぞれお互いの電気抵抗から質量を産み出しているのでした。

この姿はコンピューターシミュレーションでやっと陽子や中性子の重さを計算出来るところです。これなので、電気抵抗が質量に化けている部分が非常に分かりにくいのでした。

この陽子や中性子を押して動かす時に、質量が発生して見えるのは、グルーオンにまとわりついているクオーク・ペアの電気抵抗であると言えるでしょう。続きはここから重力効果を生み出す部分です。

電気抵抗が空間をその分だけ歪ませることが出来て、これを距離の逆二乗則で減らす部分を実現出来ると、これで重力でしょう。陽子も中性子も量子論の確率な揺らぎの中にあるクオーク・ペアの電気抵抗を常に産み出しているので、そこから産み出されている歪みの総計が、時間的及び空間的な平均までを使いますが、私たちの知る重力効果になるでしょう。「量子ゆらぎまでを加味しないと」質量も重力も存在出来ないのでした。

一般相対性理論の等価原理ですが、ここでは「慣性質量と重力質量が同一である」という部分を説明します。

慣性質量は既に説明した周りが押した時の電気抵抗から産み出される質量です。続きの重力質量こそ、この記事のテーマであると言えるでしょう。

先を急ぎたいせっかちな方もいると思いますので、重力発生にかかる空間理論の基礎を始めに書いておきます。

1)コンパクト化した多様体で重力を表現する。隣の多様体に光速度で重力の歪みを空間の歪みとして伝える仕組みを考える。

2)主要な部分として、コンパクト化したこの世の3次元が埋め込まれている。コンパクト化とは、この世の3次元空間を切り出して埋め込むだけではなくて、曲率を操作して、どこに向かっても元の位置に戻る曲がりを組み込んだ微小空間にする。加えて、周りのこの世の3次元空間にそのままでは影響しない切り離された空間です。

分かりにくいと思いますので一般の方向けの簡単な説明です。この世の空間には曲がりはないのですが、強い重力があると曲がります。強ければ強いほど曲がるので元の場所に戻るほどになるのでした。今なら元に戻るのに宇宙を1周でしょうが、これを強い強い重力で、クオークや電子レベルの大きさまで潰し込むのです。エネルギーがあれば出来るはずであり、この世を作り上げたあの世の科学の領域です。

3)このコンパクト化した3次元を、その他の次元の薄い膜状の物で包み、この世の3次元空間と直接触れないようにする。触れるとそこから他者につながる相互作用で曲率が低下して平坦化するので、ここではコンパクト化した空間を泡で包み込むイメージになる。

空間として切り離せば良い。多様体の埋め込みの数学的な性質を利用する。ここにはこの世の3次元とは異なる高度に曲率の高い次元がコンパクト化して現れている。実装されていると言える。

この結果ですが、ある場所が次の項目で説明する電気抵抗を受けて大きくなると、その大きくなった結果としての隣への押しが実現して、隣の微小空間を押すことになる。その結果でまた続きの微小空間が押される結果となって、どんどんその影響が拡散して距離に応じて弱まる結果にもなる。これで重力場を光速度で伝えるメカニズムになれるのでした。

4)薄い膜状の物には素粒子論を実現する機能が必要になって、コンパクト化した複数の次元でそれを実現する。現実にはすでに実現しているので、その内容をこれから物理実験する必要があって、加速器科学の次の主題になる。

以下の続きの説明における表現の軸は次元と考えて頂いても差し支えはないです。コンパクト化した次元要素の説明です。この世を埋め尽くす無数の微小空間の性質です。

a)電荷のプラスとマイナス、1軸、を含む。以下同様の表現です。

b)磁場のNとS、1軸

c)量子色力学の色荷のRGB、3軸

d)方向の3次元、3軸、中央に含まれるコンパクト化した主要部分の事になる。

e)運動量をエネルギーとして保持する場所か次元で、そこには時間を含む、1~2軸

f)量子論の揺らぎの実現部分、何かが振動しているような物。

単純に簡単に説明すると、薄い膜には透磁率と誘電率を実現する何らかの媒体が高次元側に含まれており、電荷のプラスとマイナス、磁石のNとSを電荷から90度離して実現して、電磁場の伝達を光速度で可能にする部分を実現する。

質点において動きを伴わない先天的な質量がゼロで、運動量が電荷を纏い電気抵抗を受ける時に、その力積(力x時間)のエネルギーが薄い膜に伝わります。

その結果で薄い膜が大きくなるとします。エネルギーに応じて大きくなったり小さくなったりするメカニズムです。誘電率と透磁率の性質を利用して実現出来るでしょう。

内部に含まれているコンパクト化した3次元は、膜が広がるならそれに応じて拡大するでしょう。これは無理やり小さな空間要素に押し込められているからであり、これにバランスする力との釣り合いがあるだけです。

これが大きくなって、他との比較で動きにくくなる部分が質量の実現であり、大きくなって他を押す部分が引力になるのでしょう。遠方に光速で伝わる力です。(重力が光速で伝わるのかは、いまだに実験項目です。)隣の場所に押すというエネルギーを渡すと、自分がその分小さくなって、最後はエネルギーの散逸で元に戻るのでした。

この部分は等価原理の説明と同等です。重力と質量の起源が同じものであることを示しています。電気抵抗が受け取る力のエネルギーを薄い膜の拡大に使うと、内部のコンパクト化した3次元空間が、曲率を下げて拡大するのです。その力で隣の多様体を押すので、その歪みが単純には逆二乗則で宇宙に広がれるのでした。

これで適切に単位系を選べば、力で押した時の質量と、質量から産み出されている歪みが産み出す重力質量が比例関係で一致することになるのでした。

続きを説明する前に、ここに到る過程で見てきている物理の問題と重要なデーターを説明したいと思います。客観性のなさという、この弊害の生み出している物理の発展を遅らせてきた幻を列挙するところでもあります。

まずはこちらの中で、等価原理の仕組みの説明を決定的にしてくれた天文のニュースです。

銀河中心ブラックホールの自転速度を正確に計測

【2013年3月1日 CfA/NASA/ESA】

2つのX線天文衛星を駆使した観測で、銀河の中心にある巨大質量ブラックホールの高速自転が正確に計測された。

多くの銀河の中心には、太陽の数百万~数十億倍というとても重いブラックホールがあると考えられている。ブラックホールはその強い重力で恒星やガスをのみこんだり、合体したりして成長し、周囲には引き寄せられた物質の円盤が形成されている。

こうしたブラックホールの自転速度は、ブラックホール自体と母銀河全体について知る手がかりになる。回転が遅ければ、いろいろな方向からランダムに小さな塊を引き寄せてきたということだし、回転が速ければ、物質の流入が均一で安定していたか、あるいは銀河同士の合体の際に中心ブラックホールも合体した過去があったと推測できる。

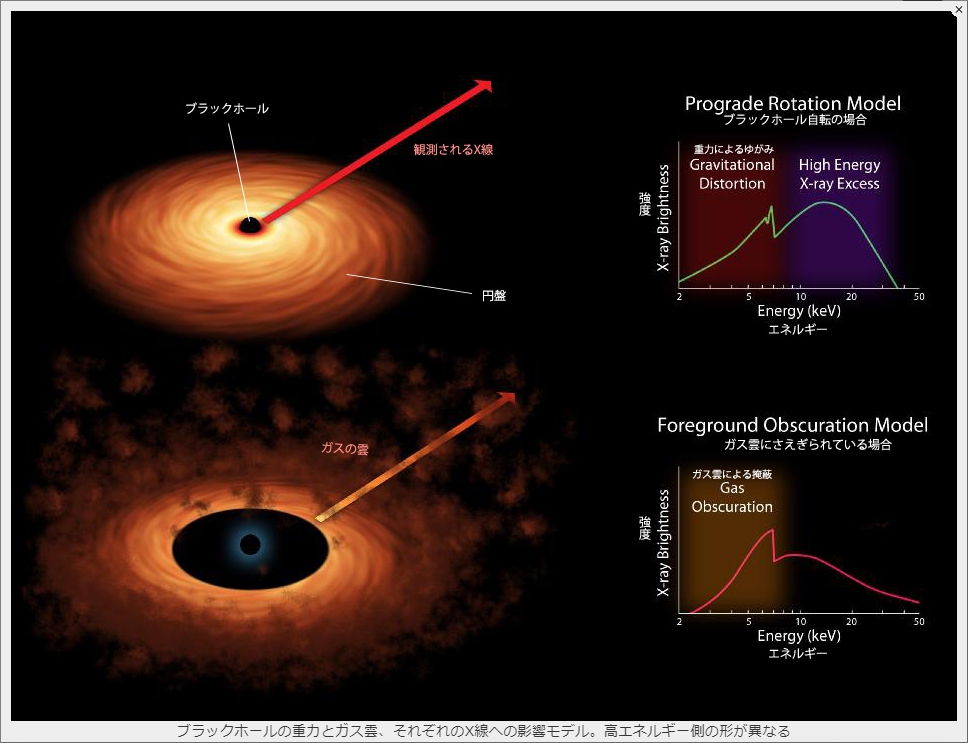

自転速度を知るには、円盤から放射されるX線に含まれる鉄の輝線のゆがみを見る。自転が速いほど重力の影響で空間が曲げられ、円盤の内縁がブラックホールにより近づけ、ゆがみは大きくなるのだ。

だがやっかいなことに、このゆがみは重力だけでなく周囲のガス雲でX線がさえぎられることで起こる可能性もある。この2つの要因を区別することが課題だった。

Guido Risalitiさん(ハーバード・スミソニアン天体物理センター)らが観測したのは、ろ座方向にある銀河「NGC 1365」だ。その中心にある太陽200万個分の大質量ブラックホールも高速自転しているとみられていたが、上述の理由で確実とは言えなかった。

そこで、それぞれ違うエネルギーのX線を観測する2つの天文衛星「XMMニュートン」と「ニュースター」で同時に観測したところ、X線はガス雲にさえぎられておらず、鉄輝線のゆがみはそのままブラックホールの重力効果を反映したものということがはっきりした。こうして、NGC 1365の中心ブラックホールは実際に高速自転していることがわかった。

Risalitiさんは、すでに同じ方法を他の銀河中心ブラックホールにも応用して観測研究を行っている。重力の時空への影響を見るこうした研究は、一般相対性理論の検証にもつながるということだ。

このニュースはブラックホールが存在すると信じている方々には普通の物です。天文学では重力波の検出にブラックホールのペアが消滅する様子が計測出来たとするほどですが、肝心のブラックホールが実在するのか、素粒子論からは否定が答えになるのでした。

ヒッグス場から考えましょう。電気抵抗こそ質量です。光速度を超えると、原子核はバラバラになります。電磁力で形を保持する仕組みが働かないからです。すると同時に電気抵抗も消滅ですし、少なくとも激減でしょう。その結果で質量を失うのでした。これを失うと強重力場など消滅で当然なのでした。電気抵抗が空間を歪ませるという本質に戻っても、電気抵抗を感じる場面が激減であり空間への歪みなどほとんど出せなくなるのでした。

では何がそこにあるのかですが、表面のある超巨大な中性子星が存在すると思われるが、素粒子論側からの答えになると考えています。乙女座銀河の中心に見えている物こそ、超巨大DUD型の中性子星だと思われるのでした。

中性子の中にはDUDというクオークの組み合わせがあってその周りにグルーオンが取り付いています。重力が強くなると、グルーオンに取り付けるクオーク・ペアが減ることで、体積を減らせるのでした。その分のグルーオンのエネルギーはガンマー線バーストという現象で放出されているのが現実なのです。

重力下での動きを考える時に中性子はDUDの並びを作り上げる方がエネルギーロスを減らせるので、グルーオンの大半をガンマー線バーストで失ったあとには、DUD型になった中性子星が残るのでした。これだと表面にDクオークの電荷が見えて回転するので、強力なマグネットスターになるのでした。この種の星の観測の実例も豊富です。

話を戻して回転するブラックホールのニュースの続きです。ブラックホールはないのに、そこには光速レベルの回転速度で歪んだ空間が現れているのです。ここにももちろん物理を提供出来てこその空間理論です。

ここにあるのは電気抵抗その物です。ドーナッツ状にブラックホールもどきのDUD中性子星の表面で、かなりの速度で電荷が回転している時に、電気抵抗で空間が歪んで重力効果を発生していると考えるならつじつまが合うのでした。周辺のプラズマガスとの間に電気抵抗が存在しているのでした。

ここにあるのは核内の微視的なクオーク・ペアがごく微量の電気抵抗と空間の歪みを引き起こす姿ではなくて、超多量のDの電荷がそれなりに高速に回転運動をさせられる中で、外部の電荷との間に発生する電気抵抗が引き起こす空間の歪み効果です。ドーナッツリング状に重力の発生する領域が生み出されているに近くて、周辺の空間を歪ませて、鉄の輝線を歪めていると考えることが出来るのでした。

ここにはこれまで見たことのない物理である、巨視的な電荷の運動が、重力を産み出している姿があるのでした。電気抵抗こそ空間の歪みを生み出す物であると、原子の内部以外で証明しているのでした。いわゆる二つ目の証拠です。この否定もブラックホールがなくなると難しいでしょう。

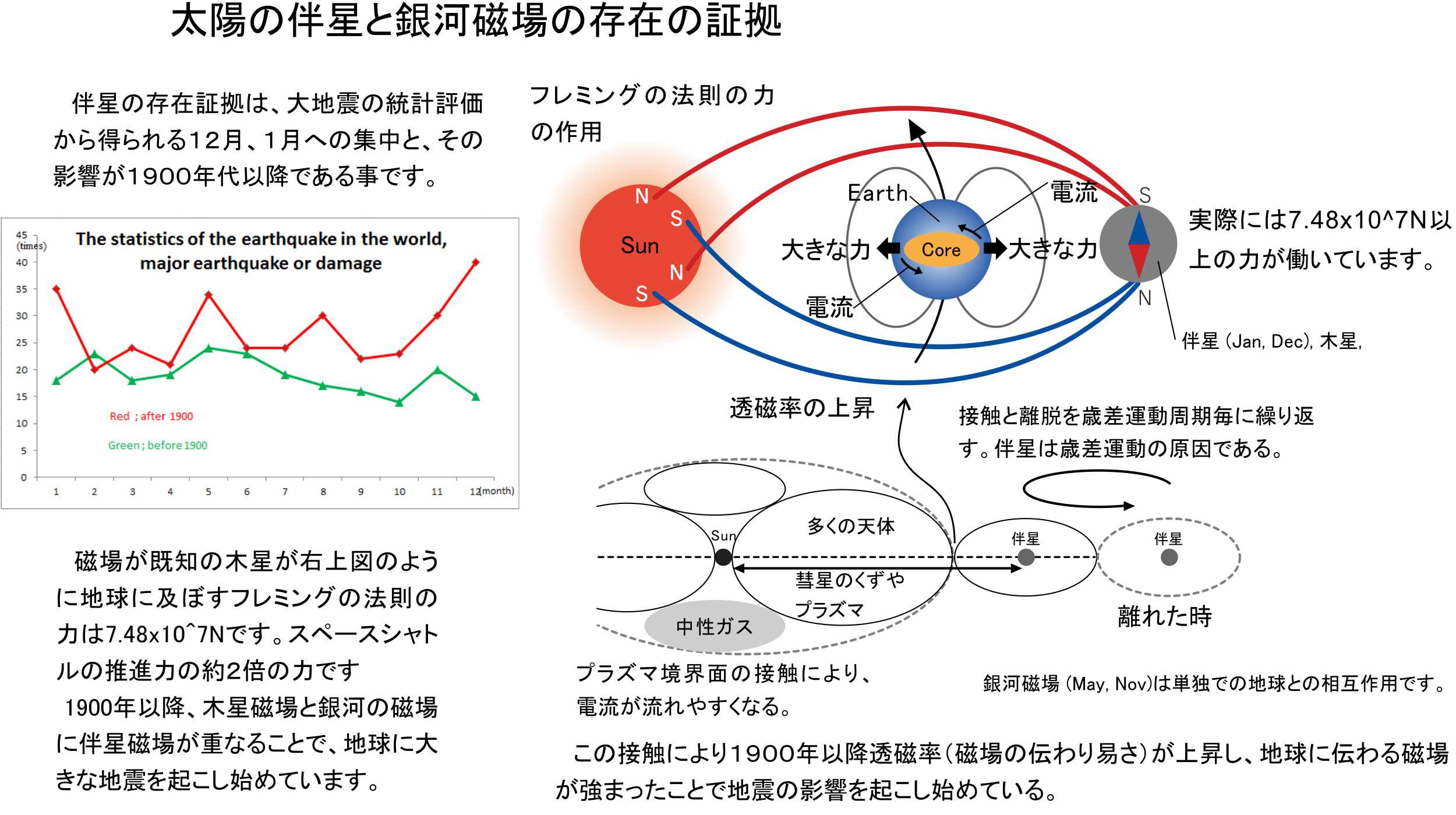

重力波の検出は、実験物理学としては批判を受けるべき検証のまずさがあるので指摘をしておきます。地震のことも知らなければ、地球の動きも満足に検証しないで、ノイズがよく似た形になる部分を重力波であると判断しているのでした。

ブラックホールの実在を明確にしたことにされているのが、ノーベル物理学賞の重力波の検出です。しかしながら天文学者達が専門外の地球に起きている地震の本質を知るはずもなく、ノーベル賞の時点の5つのデーターのうち3つが月が地球の公転面を横切るタイミング、1つが地球が近日点から遠日点に切り替わるタイミングで、残りの一つが、10年前からこちらの提唱する太陽の伴星の磁場が引き起こす、フレミングの法則による力での揺さぶりの結果です。宇宙からの力で地球全体が揺さぶられるタイミングで当時の一通りのデーターが得られているのでした。

これは物理実験で言えば、幼稚な種類のミスだと明記です。地震の発生メカニズムを知らなくても、このレベルをチェックしておかしいと感じることは出来たでしょう。大金を注ぎ込んだ研究なので、結果が出せて当たり前という態度が丸出しの査読であることが、あまりにもあからさまなのでした。

ここでは天文学者の計算しない物として、木星の磁場の影響を取り上げておきます。木星の磁場と太陽の磁場が結合してループを作るのですが、地球がそのループを通過する時に、大きな地震が統計的に他の時期との比較で1.3倍の記憶です。伴星は季節に固定でグラフもあるので載せておきます。かかる力の計算などやれば良いだけなのでした。フレミングの法則の範囲の現象です。

この状況の続きで見ると、地球には銀河磁場の影響も地震統計的にはあるのでした。客観的に科学してこそ、その続きの利用でしょう。地震予知に現実的にも役立つデーターなのでした。重力波は見ていないけれども、実際にこれまでになかった地球重心系の天文学がなり立っているのであり、今後の発展も研究者の態度次第なのでした。

この記事ではDUD中性子星が出てきます。この関連の物理も重要なので記事の結論のためにすこし脱線です。

この世の始まりとこれまでについての簡単な説明

天文学において、ビッグバンとして宇宙の始まりが語られています。これは物理学にヒッグス場という物質の質量が生み出されるメカニズムが明らかになる前の物です。ここにヒッグス場の存在を考えて、これまでの天文学の計測事実までを含むと、1点から始まるビッグバンの矛盾点をなくせるのです。まだ未解明な部分は残るのですが、科学としては大きな進歩になるのでした。

a)あの世とこの世の空間の存在が前提であり、あの世のエネルギーでこの世の空間要素を作って広げる。この空間要素とはこの記事の空間理論の多様体のことです。あの世がこの世を作り上げているはずである。

b)2つの超巨大DUD中性子星を互いの重力で正面衝突させる。

c)合体時に均一に過熱するためには、四方八方からの衝突が必要かも知れない。距離を調節することで合体後の温度上昇量が決まる。この温度をヒッグス場により物質が質量を失う以上にする。約10兆度です。物質が光になる温度かも知れない。

d)ヒッグス場により重力源だった物質は質量を失う。その後質量に伴って発生していた重力も消滅するので、物質を構成するクオークのエネルギーを持つガンマー線として光の速度で爆発的に拡がることになる。

e)物理の簡単な説明

この時に始まりの時点の質量と、衝突エネルギーを選べるので、その後の質量拡散状況を発散か、重力による再凝縮かを選べることになる。

これだとDUD中性子星を事前に作り出す必要が生まれます。

その手法ですが、いわゆるあの世からエネルギーを送り量子過程でクオーク対や電子対を発生させて、対称性の破れから物質にして星に成長させる必要があるとなります。どんどん物質を送り込んでDUD中性子星に育てる必要があるのでした。この位置と成長速度で宇宙の未来の姿が決められる。どれだけの大きさのエネルギーで爆発を起こすかを選べるので、エネルギーの総量が決められる自由度を持っているのです。

乱暴な議論の部分ですが、1917年のファティマの聖母の出現を持って、光の乱舞のショウをもって、あの世から光のエネルギーがこの世に送れるとしています。それであればこの世界の空間にガンマー線を放射すると物質が対生成で生み出せるので、対称性の破れをゼロ電位のシフトで実現し、物質優勢の世界でどんどん物質を作り続けると、DUD中性子星が完成出来るのです。

ゼロ電位の話はニュートリノの電荷の話です。電荷があってもゼロとの差を計測出来ない私たちです。これが理由でニュートリノの種類が半分に少ないのですが、電荷が計測出来れば理論通りですし、ゼロ電位を意識的にずらせば、たとえばプラスのニュートリノの発生過程がマイナスよりもほんの少しですが、エネルギーの負担が大きい状況を作れるのです。その結果で物質優勢の世界に出来るので、これを利用すれば反物質との差をどんどん広げられると考えています。

詳細は関連記事になるのですが、電荷こそ質量と分かったのであれば、電荷がなければ光であって質量ゼロです。質量があるなら電荷を伴うになって、ニュートリノにも電荷があるとなるのでした。

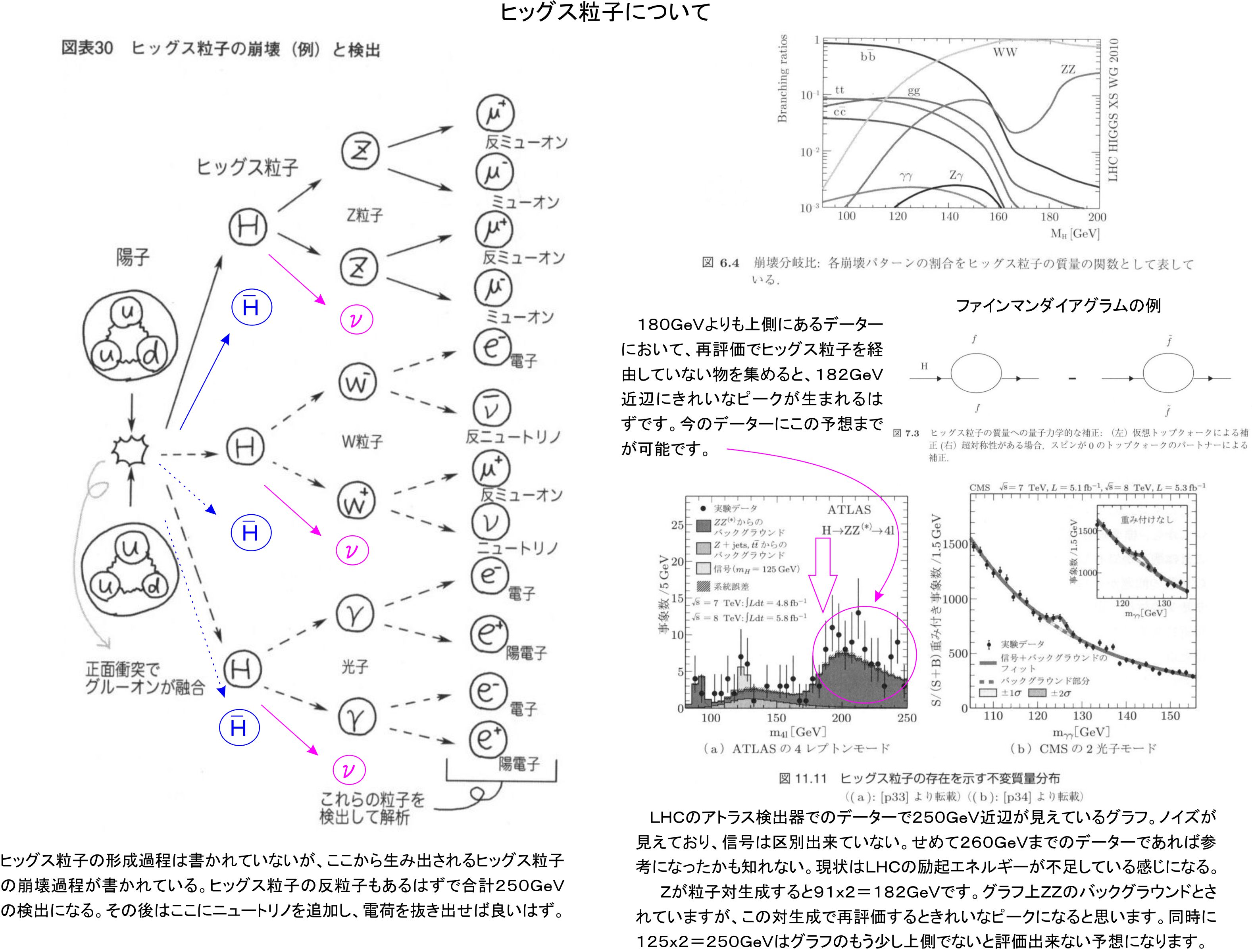

ニュートリノの電荷は計りにくいのですが、LHC実験の素粒子としては、電荷があるので量子対生成です。Z粒子が検出されていて、その2倍のエネルギーのそれ以上の場所にはノイズの山があります。これを電荷のある物が量子対生成したと考えるときれいなピークになるはずなのでした。計算結果を待つ所です。ヒッグスは残念ですが2倍のデーターが未計測でありませんでした。

電荷が質量の基礎だとすると、この部分は簡単でしょう。以前は不確定性原理とゲージ不変の制約で、自然は電荷ゼロを選べないので、ニューートリノにも電荷があるはずだとしていました。その後しばらくしてZ粒子の量子対生成データーの存在に気づいたので、ここでも証拠が増えていたのでした。

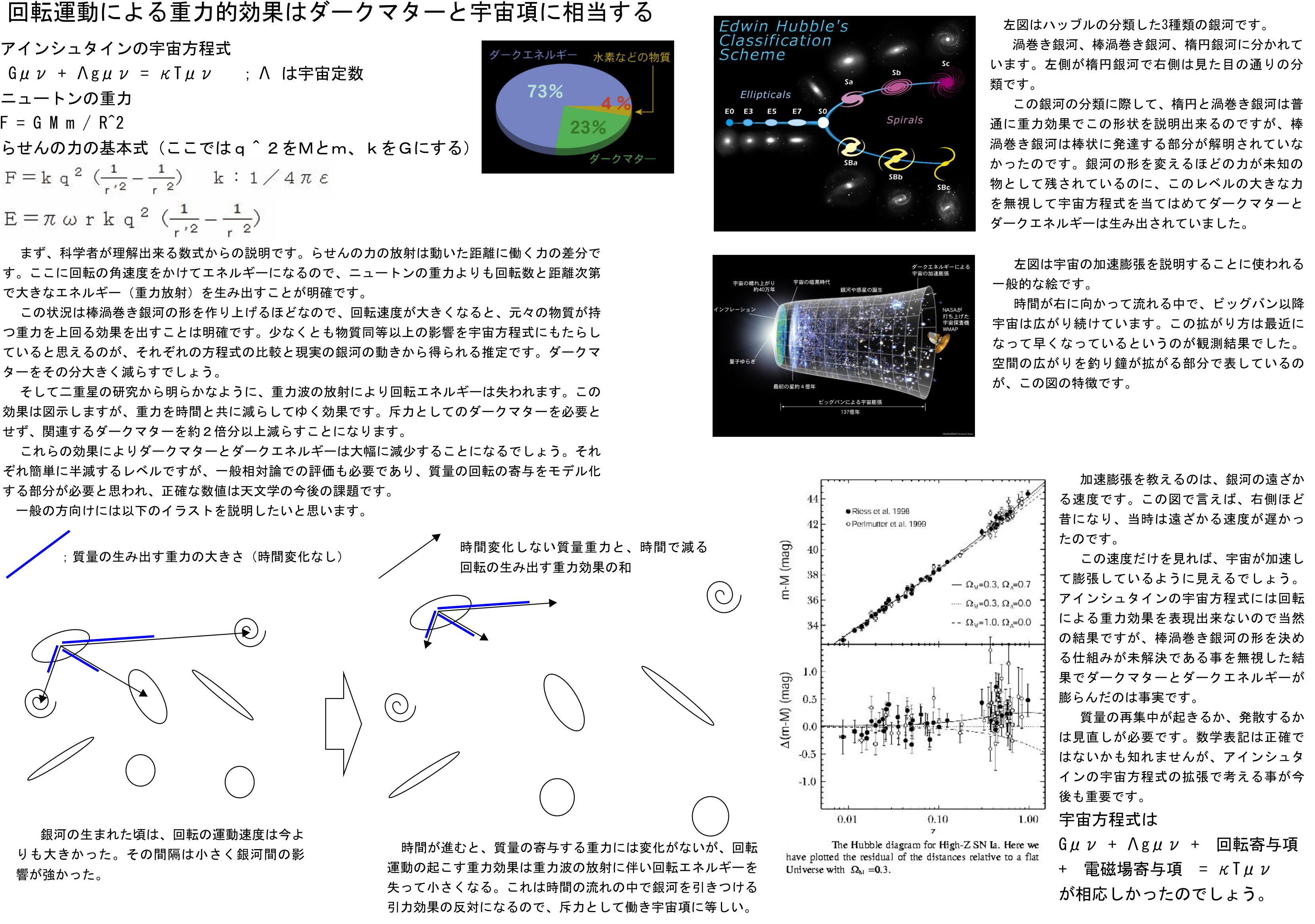

最後の脱線です。宇宙論によると、ノーベル物理学賞の成果ですが、この世のエネルギーの5%が可視化で、残りの25%くらいがダークマターで70%くらいがダークエネルギーだったという記憶です。

見えない物に計測の不備を押し付けている姿なのですが、これも現実を見ない姿の結果なのでした。

ここにある物は、これもノーベル賞だったと思いますが、二重星からの重力波の放射の類推です。宇宙論の中の銀河の形成理論は読めた物ではないほどに未完成であり、自分たちでそれを認めています。この意味は銀河という宇宙の中の質量の主要な物の動きが、現在の理論では説明出来ていないことを表しているのです。

にもかかわらずアインシュタインの方程式で宇宙論を無理やりに実現するので、計算出来ていない不確定な部分からダークマターとダークエネルギーが生み出されてくるのでした。

私たちがまだよく知らない力に、らせんの力という物があります。プラスとマイナスの電荷を離して置いて回転させるとそこから回転電場が放射されるのですが、ここにはエネルギーの放射まで付いてきているのです。磁石のNSでも同様です。物理の方程式まで公表しています。

これを星の質量に拡張すると二重星の重力波の放射と、その分のエネルギー消費で二重星の連星としての回転速度の低下です。二重星を銀河規模に拡大しても、重力波が重なって重力になり、長い時間が経過するとエネルギーが消費されるので回転速度が低下するとすぐに分かるでしょう。

ダークマターは回転が生み出す重力効果を、質量でそれを補おうとする時に生まれてきます。続きのダークエネルギーですが、138億年前とは言わなくても100億年前は、全ての銀河が今よりも早く回転していて、重力も今よりも強くて当たり前でしょう。長い時間を経て、重力波の放射でエネルギーを失い回転速度が低下していて当たり前と分かるでしょう。これで銀河の関係を考えると答えが出て、昔は重力が強かったのでお互いを引き合って膨張速度が制限されていたが、今は回転運動から来る重力が弱まったので、銀河の膨張速度が見かけ上加速したかのように見えるです。

ソクラテスの無知の知が出来ないので、分からない物を分からないとしておくことが出来ないで、分かったふりをして加速膨張の宇宙論を作り上げているのが現在の姿なのでした。これは回転運動が重力効果を持つ部分を認めると大きく変われる部分であり、ダーク何とかがほぼ消滅するのか、それとも何かが残って検討対象になるのか、重要でもあるところです。

私たちが向き合うべき素粒子論と一般相対性理論を統一した姿ですが、まずは目先で等価原理の質量が、素粒子論のコンピューターシミュレーションレベルで使えると分かったでしょう。これでもつながりです。

続きで何をどの様に考えるべきかですが、その最先端に存在する超弦理論について考えてみます。以下となるのでした。

a)超弦理論の超の部分が超対称性を現すとして、この超対称性は質量に必ず電荷を伴うと明確になったことで不要になる。電荷ゼロの質量を持つ素粒子は存在せず、小さすぎる電荷を計測出来ないだけとなる。ニュートリノ、ヒッグス、Z粒子などは電荷を持つ。素粒子論の超対称性は必要がなくなっている。

ヒッグス場の産み出す質量の本質が電気抵抗なので、この結果になる。

b)超弦理論の弦の部分は、重力理論の一点への繰り込み操作のために導入された物になるが、重力の本質が質量であり、その本質が電気抵抗になると、始めから空間における動きで定義する物理量になる。当然そこには素粒子レベルの動きの大きさを伴うのであり、繰り込みという近似計算を要求されても出来なくて当然になる。

重力と質量の産み出す空間の歪みは同じであり、電気抵抗こそ空間の歪みになる。これを実現する空間の仕組みが重要になるだろう。結果として物理の方程式は簡単でしょうが、これを実現する多様体の仕組みを理解する部分は、とっても大変になりそうです。

重力と素粒子論の統合に際して、重力側に一点への繰り込みは現実を表さないので必要なく、必須でもない。超弦理論はカラビヤウ他の多様体の空間物理の一例になって、今後も空間理論の参考に利用出来るのかと思えています。

c)おまけ

素粒子論は一点に繰り込み可能なので、もしかしたら素粒子の性質もカラビヤウもどきの多様体1つで実現しているかも知れない。

この後提唱する電子電子の衝突実験で、複数の多様体が大型化されると考えていますが、超弦理論ならたくさんの多様体が同時に大きくなるかも知れません。エネルギーがそこそこに平等に注入されるならば、それぞれが表面の反発力を維持出来て弦状に拡大されるのか、それとも一点で移動方向にエネルギーを散逸した物が拡大されるのか、実験物理でしょう。

大型化した多様体の物理を理解するためにも、電磁場との相互作用他、重力波も含めて計測する必要があるでしょう。

空間を説明できる理論はまだないので、実験物理が理論を考える枠組みを作り出すことになりそうです。銀河中心にある強電場の発生している重力波の評価と合わせて、ヒッグス場の理解が進むでしょう。あと、ヒッグス粒子に電荷がある場合にどんなレベルなら質量計算がきっちり出来るのか、ここにも興味を持っています。

2に続く

稲生雅之

イオン・アルゲイン

5月4日

動かさないと質量がないと言う表現を、周りの影響がないと質量がないに訂正。

以上