南海トラフ周辺の内陸部の地震について 1月31日 2月5日追記

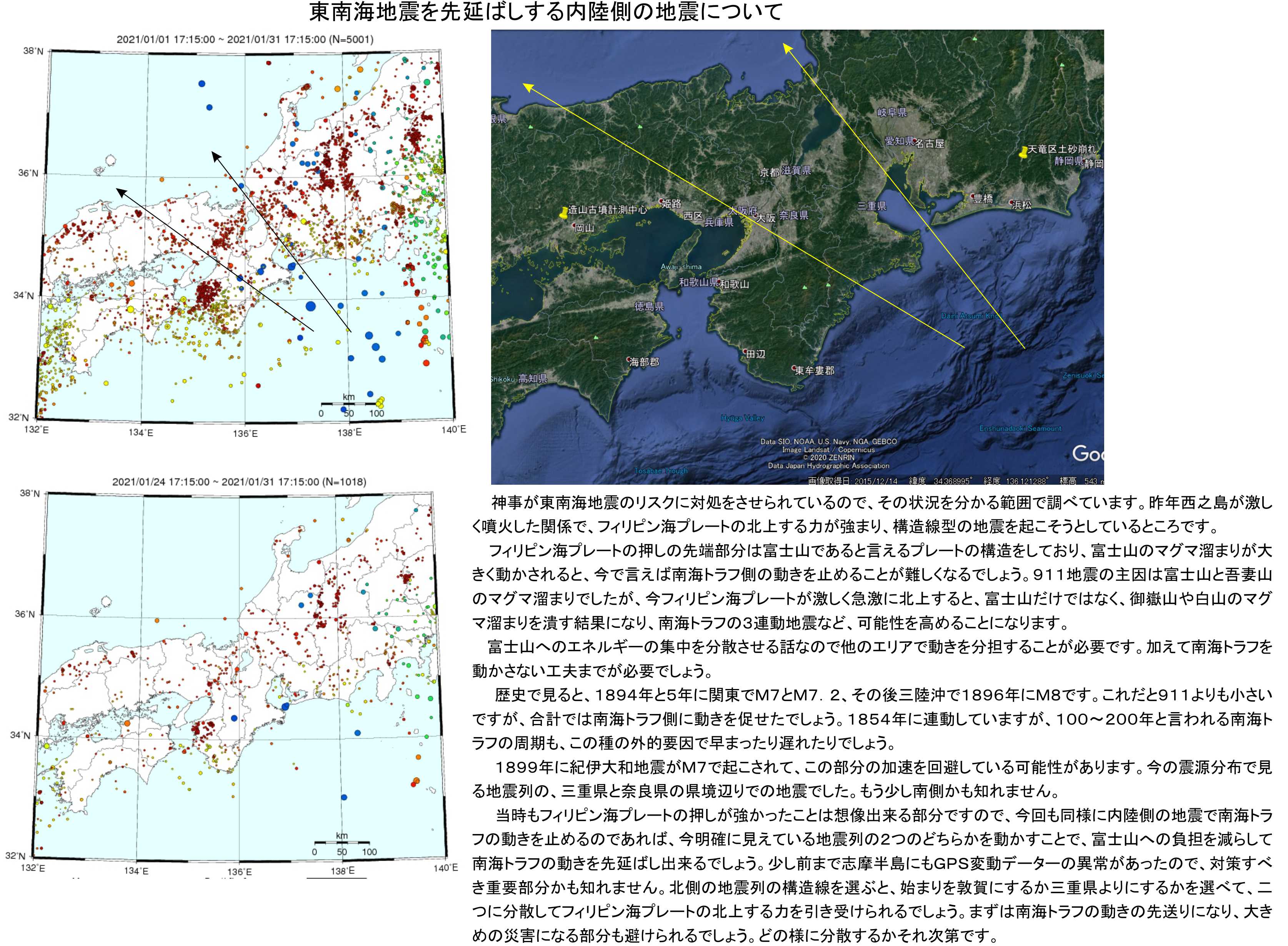

神事が東南海地震のリスクに対処をさせられているので、その状況を分かる範囲で調べています。昨年西之島が激しく噴火した関係で、フィリピン海プレートの北上する力が強まり、構造線型の地震を起こそうとしているところです。説明はイラストも参照下さい。

フィリピン海プレートの押しの先端部分は富士山であると言えるプレートの構造をしており、富士山のマグマ溜まりが大きく動かされると、今で言えば南海トラフ側の動きを止めることが難しくなるでしょう。911地震の主因は富士山と栗駒山のマグマ溜まりでしたが、今フィリピン海プレートが激しく急激に北上すると、富士山だけではなく、御嶽山や白山のマグマ溜まりを潰す結果になり、南海トラフの3連動地震など、可能性を高めることになります。

富士山へのエネルギーの集中を分散させる話なので、他のエリアで動きを分担することが必要です。加えて南海トラフを動かさない工夫までが必要でしょう。

歴史で見ると、1894年と5年に関東でM7とM7.2、その後三陸沖で1896年にM8です。これだと911よりも小さいですが、合計では南海トラフ側に動きを促せたでしょう。南海と東南海のプレートは、既に1854年に連動していますが、100~200年と言われる南海トラフの周期も、この種の外的要因で早まったり遅れたりでしょう。

1899年に紀伊大和地震がM7で起こされて、この部分の加速を回避している可能性があります。今の震源分布で見る地震列の、三重県と奈良県の県境辺りでの地震でした。もう少し南側かも知れません。

当時もフィリピン海プレートの押しが強かったことは想像出来る部分ですので、今回も同様に内陸側の地震で南海トラフの動きを止めるのであれば、今明確に見えている地震列の2つのどちらかを動かすことで、このエリアでの構造線の動きにフィリピン海プレートのエネルギーが逃げるので、富士山への負担を減らして南海トラフの動きを先延ばし出来るでしょう。

少し前まで志摩半島にもGPS変動データーの異常があったので、対策すべき重要部分かも知れません。北側の地震列の構造線を選ぶと、始まりを敦賀にするか三重県よりにするかを選べて、二つに分散してフィリピン海プレートの北上する力を引き受けられるでしょう。まずは南海トラフの動きの先送りになり、大きめの災害になる部分も避けられるでしょう。どの様に分散するかそれ次第です。

分散するとして、紀伊大和地震の被害は以下です。

この地震では主に三重県などの近畿地方南部に被害が出た。特に三重県南部では、尾鷲市などで死者7人、負傷者62人、35軒の家屋が全壊し、道路決壊が50箇所で発生した。

M6.9~7とされていますが、山間部だったのか被害は少ない様子です。被害が出るのは避けられない大きさですので、これでも少ない方でしょう。

参考になる地震がもう一つあり、1909年の江濃(姉川)地震です。位置は北の地震列であり、琵琶湖の東側です。当時M6.8、死者が41人で負傷者が786人でした。家屋全壊978、半壊2444とされており、被害の大きなエリアでは5~60%の家屋倒壊率だったとのことです。構造線を動かしてこれですむなら、比較としては小さく、構造線型地震の最大である1891年の濃尾地震では、死者7273人、負傷者17175人、家屋全壊142117、半壊80324です。

この構造線を再び動かすとなれば、海側か山側での対処で、被害が減らせることを願う所です。しかしながら、富士山への負担を減らすことが主目的になるので、位置の選択は苦しい物になるかも知れません。若狭湾、敦賀側での負担を大きくする事で、上手く出来うる対処であって欲しいと思います。

この二本の構造線で負担をすると決まっているわけではありませんが、現状ですぐに動かせる構造線はこの二本と、もう少し北側の構造線であり若狭湾や福井に到る物になるでしょう。

構造線その物は他にもあるのですが、富士山への負担を大きく減らすとなれば、富士山に近い必要があるので候補が絞られます。加えて中央構造線の動きにも影響するので、こちらが大きく動いても周辺に地震を起こす結果になりうるでしょう。

伊勢湾で動かすと、津波の心配も必要です。浅い湾ですが津波も起こし得るので備えが必要になるでしょう。数メーターレベルまではすぐに可能であり、311地震時の巨大な物にはならないでしょうが、油断すれば津波は死者を増やす大きな要因です。

続きでリスクの説明を簡単にしておきます。2枚目のイラストを参照下さい。

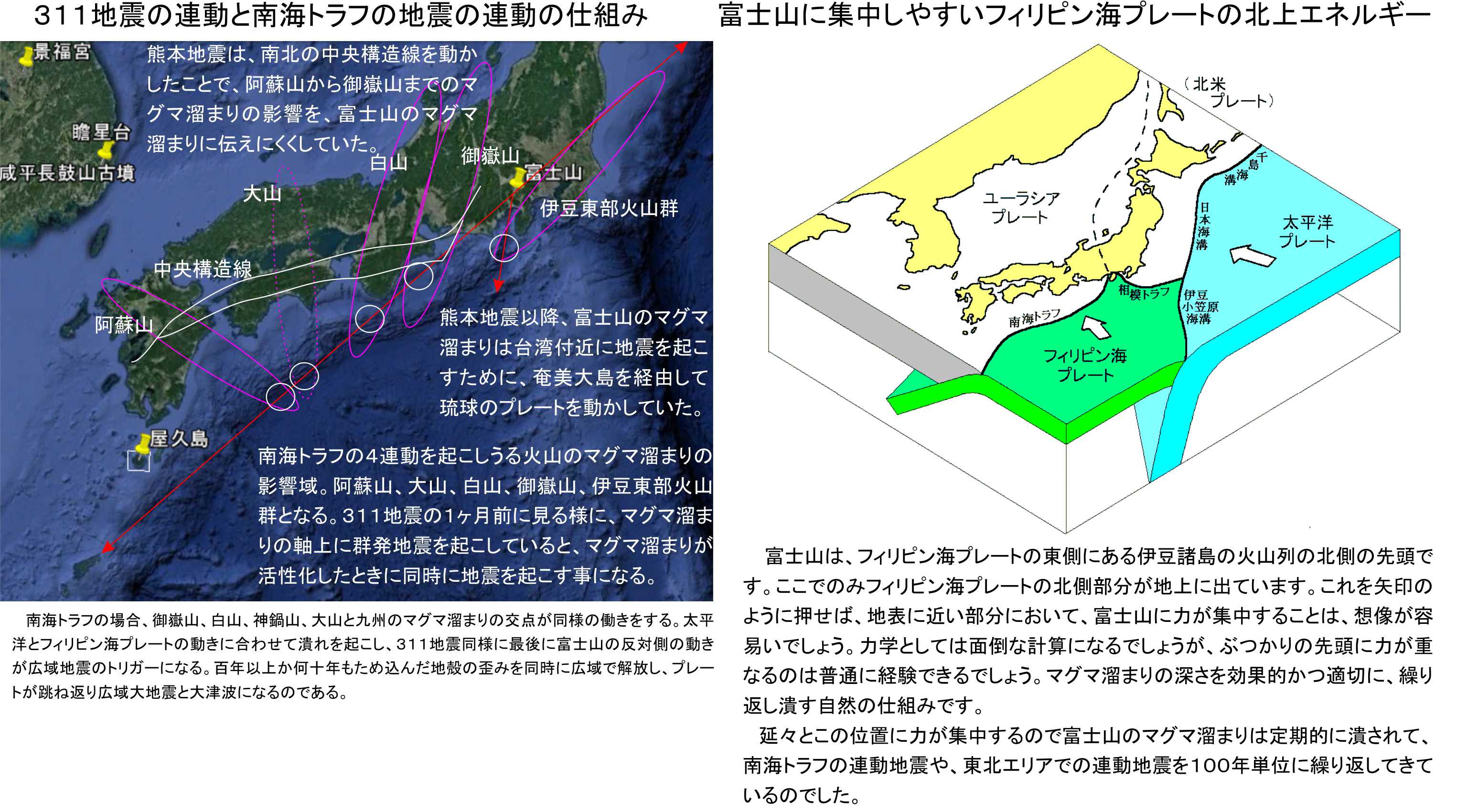

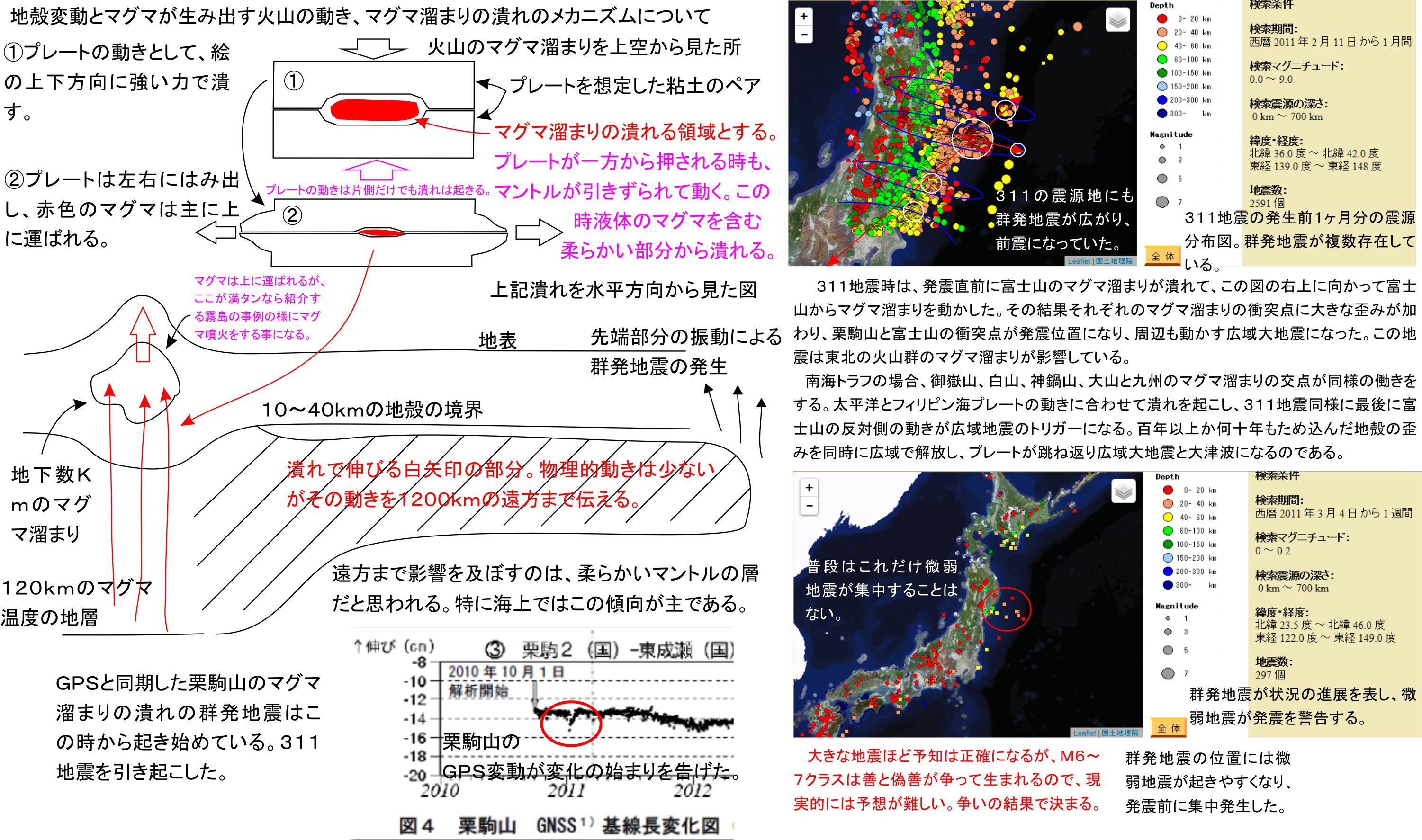

まず、フィリピン海プレートの北上する力が富士山の集中する部分の説明です。イラストの右図における富士山は、フィリピン海プレートの東側にある伊豆諸島の火山列の北側の先頭です。ここでのみフィリピン海プレートの北側部分が地上に出ています。これを矢印のように押せば、地表に近い部分において、富士山に力が集中することは、想像が容易いでしょう。力学としては面倒な計算になるでしょうが、ぶつかりの先頭に力が重なるのは普通に経験できるでしょう。マグマ溜まりの深さを効果的かつ適切に、繰り返し潰す自然の仕組みです。

延々とこの位置に力が集中するので富士山のマグマ溜まりは定期的に潰されて、南海トラフの連動地震や、東北エリアでの連動地震を100年単位に繰り返してきているのでした。防災研さんのイラストを利用しての説明でした。

北上する力はそのまま富士山にかかるのですが、その続きが位置として御嶽山に及び、まだ先があって白山にまで力が及ぶのです。構造線的に一列であり影響を同時に強く受けるからこそ、同じ直線上に火山があってマグマ溜まりが存在するのです。

この結果こそ、連動地震の多さになるのです。フィリピン海プレートの北上運動に、太平洋プレートの北西の押しが加わると、この構造線上に合成力で大きな力を生み出すので、マグマ溜まりが同時に潰れる時には、イラストの左に書いているように、マグマ溜まりの軸線上の交点で、大きな地震を起こす事になるのでした。

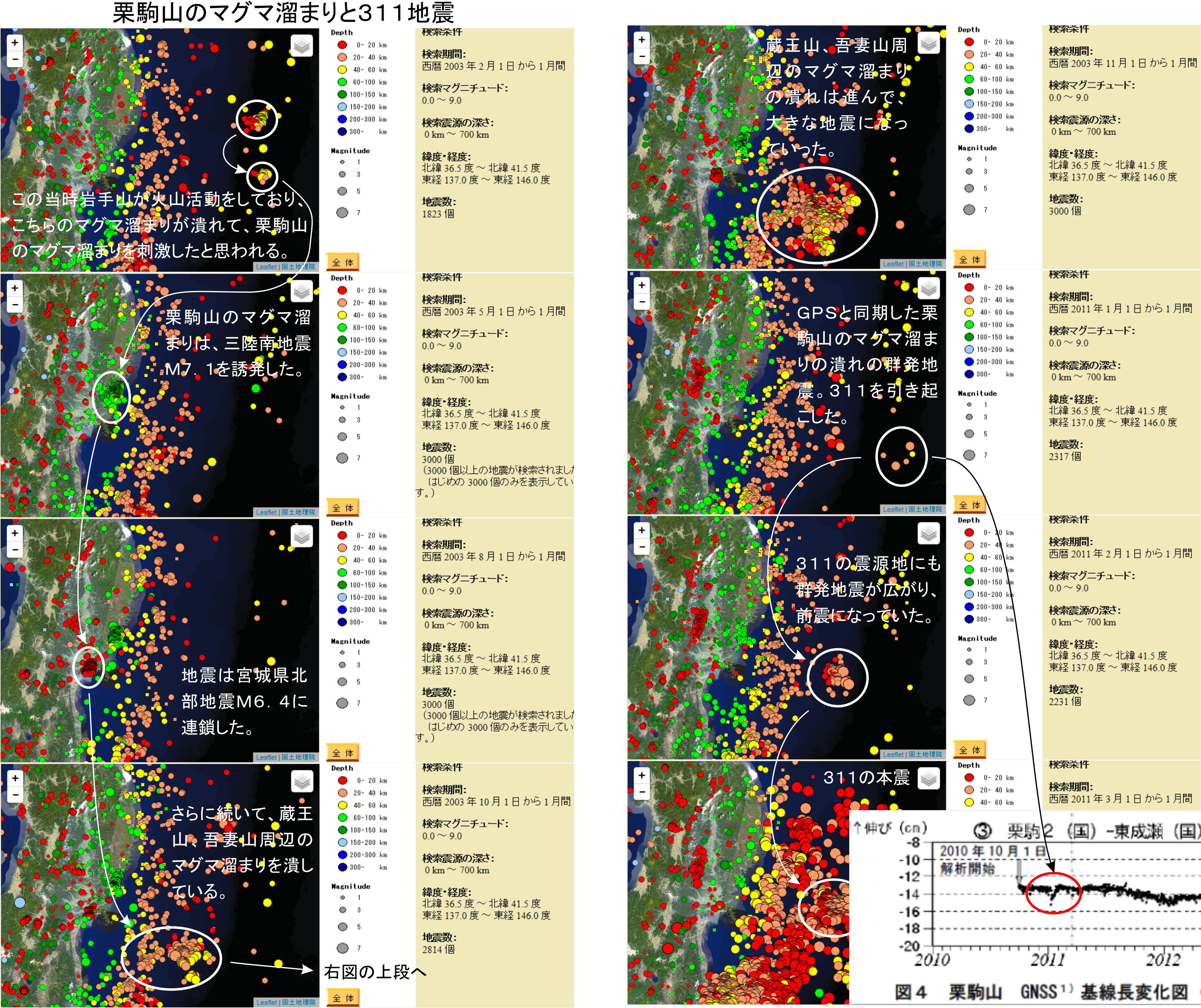

この実例は311地震が分かりやすいでしょう。マグマ溜まりが潰れるところに進むと、続きは大きな発震になる可能性を非常に大きく高めるでしょう。それを前兆で見てみて下さい。イラストの3枚目です。

様々な地震の影響を受けて、マグマ溜まりは潰されてそこからも地震を起こすのです。2011年2月1日から1ヶ月分の震源分布を見ると、栗駒山と富士山のマグマ溜まりの交点に地震が群発しています。こちらが震源の島と呼ぶ物であり、これが産み出されて大きく成長する場合に、大地震を起こすのでした。イラストではその成長の様子が分かると思います。

栗駒山と富士山のマグマ溜まりの軸線は次のイラストにあるので参照下さい。マグマ溜まりの潰れの説明も載せています。

この記事で伝えたいのは、今の段階では神々は、このレベルの前兆が出ない様に対処を進めているという事です。対処が上手く進まずに、富士山への力の集中を促す地震が起きると、続きでこの震源の島がいきなり産み出されて、その成長を止められなくなる可能性が高いでしょう。これを恐れており神事を振り回しての対処をしている段階でしょう。

未来は決まっていなくて、上手く行かない場合の例も出せるのです。1854年の伊賀上野地震では、死者約1600人です。M7の推定地震であり南海トラフの近接内陸地震であって、上手くすれば連動地震を先送りできるのですが、この時は5ヶ月後に連動地震となったのでした。それだけの力の蓄積があったのでしょうし、逆に動きを促した部分があるかどうかも評価すべき所です。

今回ですが、1944年が東南海地震で1946年が南海地震です。まだ100年もたたないので起きる時期ではないのですが、311地震に加えて2018年のキラウエアの連続噴火で、太平洋プレートは大きく回転させられており、いよいよその影響を見せる所でしょう。この意味で実際に動けると自然の神々が感じるからこその、今の動きだと思われます。

南海トラフの地震を回避するには内陸部分というか、関係する構造線の大きめの地震で、富士山に向かっている押しのエネルギーを、愛知や紀伊半島付近で引き受ける必要があるのでしょう。構造線は長いものもあり若狭湾や鳥取、島根でも引き受けられるので、その方面までを含めて分散に可能性があるでしょう。

目立つ前兆はまだありませんが、今の動きからすると、いきなり動くか、構造線型の地震らしい前兆を見せるか、何とも予想が出来ない部分です。

注意は向けるところであり、気づく物はHPに記事として載せる予定ですが、東京湾の未来の計画表上のリスク期間でもあり、まずは2月5日くらいまではいつでも動かれて良いように、備えと注意をお願いします。M6強からM7前後を想像しますので、命に関わる可能性までを考えて対処下さい。

その地震後に、南の海上に震源の島が一時的に現れるかも知れません。これがすぐに消えるか成長するか、ここに結果を見るでしょう。

場所によっては津波にも可能性があるところです。何度も繰り返す警告ですが、大切な人たちの命を守れる様に、備えと注意をお願い致します。

2月5日の地の声の記事より転載です。

続きが検討していた東南海地震の先送り地震の解析です。1月15日のインドネシアの地震と1年前の778=389x2地震を検討したところです。

インドネシア1月15日地震の南海トラフの地震を先送りする地震

中部国際空港 22.4度、2021131、201、7日おき

15050kフィート、2021215、1505はヘブライで神と音

15060kフィート

5020kヤード、2021303

伊勢神宮 22.59度、2021118外し

14915kフィート、29834外し

潮岬灯台付近 22.2度、2021310

師崎港 22.7度外し、2021208外し

愛知実家 4600.3km、2021217外し

2月22~27日は要注意

2020年2月13日の778=389x2地震

中部国際空港 1504km

59200kインチ、2021310、421

4930kフィート、20213

932.71875マイル、29847、2021811

812海里

伊勢神宮 226.53度

60700kインチ、2021310

5060kフィート、2021217

1686kヤード、ヘブライで関係するの意味

潮岬灯台付近 1686km

226.52度

5530kフィート、2021215

910海里、2021201、364

師崎港 1506km

226.52度

936マイル、29952、2021526

日間賀島 1505km、2021215

愛知実家 1489.7km、29794だが、神の矢の奇蹟となる

ヘブライ語の意味で気になった物

1504、強制する

1505、神、(発)音

1506、普通

1686、関係する

裁く地震では、潮岬と師崎は重なり、となりに伊勢神宮という配置になる。伊勢と潮岬は関係して、師崎の1506kmは、インドネシア地震の中部国際空港のフィートに数値が重なる。これで何を表現しているのかが、謎解きになる様子で、もちろん釣り餌でもあるでしょう。

潮岬、師崎、伊勢神宮と中部国際空港への組み込みで全体を見ると、2月は8、15、17日、3月は3日と10日になる。この中で外す日が8、17日となるのでまずは2月15日に注意となるが、実際にどこを動かすのかは不明瞭となり、東南海地震を先送りする中部・近畿、東海地方の内陸地震になるか、遠く海外になるかは分からない。

まずは指定されている日時に備えることが必要であり、ここ向けには8日以降ですが、未来の計画表だと、6、13、18、20、25日です。個人的には13日と15日、20日の前後に注意となり、その間の前兆的な動きに注意を払うことになるでしょう。

稲生雅之

イオン・アルゲイン