らせんの力と質量制御技術についてのお願い 8月31日

8月26日の時点で、この関連の科学が以下の所まで進んでいました。地の声の記事からの抜粋です。

本日はこちらの科学に進展があり、らせんの力の科学が1歩それなりに大きく進展しました。地球では地下から出ているらせんの力がシリコン結晶由来であり、宇宙から来る物は宇宙空間のプラズマ由来です。これは既に書いてきたことですが、これらを集める物の一方が水晶の結晶であり、他方が中空の土偶となります。

10年くらい前から不思議に感じていたことがあり、大きめの水晶の結晶では、軸を上に向けると上にエネルギーの放射があることを手のひらで感じられます。気のエネルギーと同種だからです。これはらせんの力を理解した当時から理解出来ているのですが、土偶の場合は下にエネルギーが放出されるのです。これも手のひらで感じることの出来る、気のエネルギーと同種の物なのでした。

特許制度改革向けに削除しました。制度改革が出来てから改めて公表します。9/6

ここまで書くとほとんど誰もついて来られないとは思うのですが、これを分かりやすく書くことが非常に重要となりました。水の科学を早く書きたいと焦っていたのですが、ここでもこの進歩を待たされていたのでしょう。この地には地球と宇宙の2種類のらせんの力が存在しており、これを人間の体の中でエネルギーに変えて利用する物こそ、実は、私たちの魂であると、霊であると考える必要が明確になったのでした。

なるべく簡単に、イラストも使って説明をしたいと思います。縄文時代の科学のレベルは、今のこちらより遥かに高いと明確になりました。未解明なあの世においてきた部分を、この世に取り戻す重要性の高さを、説明できるようになれば良いでしょう。

らせんの力の基礎科学として記事にします。水の記憶は一例となり、WHOの批判記事側で多少補足をする程度になるでしょう。まずはこちらを優先となりました。

情報公開としてこの関連の記事を書きたいという欲があるのですが、縄文時代に出来ていたことを科学すると以下となります。

縄文時代のらせんの力の利用

中空タイプの土偶 宇宙と太陽からのらせんの力を集める

水晶の環状列石利用 結界の技術の存在

デンデラの電球 らせんの力の熱エネルギーへの変換技術

質量制御としての

ツタンカーメンのトランペット

チベットのトランペットと太鼓

他にも質量制御の楽器を探せるはず

チベットのトランペットと太鼓については、少し長くなるのですが以下の記事を引用します。5千年前から続く技術の説明です。

https://getnavi.jp/entertainment/144847/ 原文のアドレスです。

【ムー世界の神秘】「反重力テクノロジー」実は超アナログだった!? チベット僧が巨石を浮かせた事実を詳細レポート

古代の人々は、「音」を利用して巨石を空中浮揚させていた。それを伝える神話や伝承は世界各地に存在する。馬鹿馬鹿しいと思うかもしれないが、まずはその一部を紹介しよう。

初期のギリシアの歴史家によると、ゼウスとアンティオペーの息子アムピオンは竪琴の名手で、その音色は石をも動かし、古代都市テーベの壁はアムピオンによって作られたという。また、彼が大きく明瞭な音で竪琴を鳴らすと、彼の倍ほどの重さの石が後をついてきたという。

ミクロネシア連邦のポンペイ島にあるナン・マトールの巨石都市は、呪文を唱えて巨石を鳥のように空中に飛ばす神王オロソパとオロシパによって作られたという。

マヤの伝説によると、ユカタン半島のウシュマル遺跡は、巨石を口笛で動かすことのできる小人種(ドワーフ)によって建造された。

スペインの征服者たちがインカ文明を滅ぼしてまもなく、ボリビアのティワナク(プレ・インカ期の村)を訪れたスペイン人旅行者が地元のアイマラ族に聞いた話がある。それによると、初期の住人たちは奇跡的にも石を持ちあげる超自然的な力を持っていて、50キロも離れた山の採石場から重量100トンもの巨石を含む石を、トランペットの音に従えて空中に浮揚させて運んだと聞いていた。

――いかがだろう。これらはヨーロッパ、太平洋の島々、中米、南米での話であるが、ほぼ共通して、巨石の移動に音(声を含む)が利用されている。音で巨石を空中浮揚させるなど、不可能だと読者は思われるだろう。だが、さらに興味深い話がある。

巨石を浮かせたラマ教の僧侶

以下に紹介する話は、スウェーデンの航空機デザイナーで土木技師のヘンリー・ケルソン氏(1891~1962年)が報告したもので、自著『The Lost Techniques』において紹介したものだという。海外では雑誌や書籍を通じて何度か紹介されてきたので、ご存じの読者もいるかもしれない。

ケルソン氏の友人にスウェーデン出身の医師ヤールがいた。彼はオックスフォード大学で学んでいたとき、若いチベットの学生と友達になった。数年後の1939年、イギリスの学会に参加すべくヤールはエジプトに出かけた。そこで、ヤールはチベットの友人からの使者と出会い、ラマ教の高僧の治療のために至急チベットに来てほしいと頼まれた。

ヤール医師はその使者とともに出発した。そして、飛行機とヤクのキャラバンでの長旅を経て、その老僧と、今や高位を得て暮らしていた旧友の待つ僧院に到着した。

ヤールはそこにしばらく滞在して老僧の治療にあたった。そして、そのチベットの旧友との友情ゆえに、よそ者は決して見聞きすることのできないことをたくさん学ぶ機会を得た。

ある日、その友人は僧院近くのある場所へとヤールを連れていった。そこは傾斜した草地で、北西側は高い断崖で囲まれていた。岩壁の途中、高さ250メートルほどのところには大きな穴があり、それは洞窟への入り口のように見えた。

さらに、穴の手前は踊り場のような水平面で、その狭い足場スペースで僧たちは岩壁を作っていた。奇しくも、その踊り場までのアクセス手段は、断崖の天辺から降ろされたロープだけだった。

崖から250メートル離れた草地には、磨かれた石板があり、その中央はお椀(ボウル)状に窪んでいた。その椀状部の直径は1メートル、深さは15センチだった。石のブロックはヤクに載せられてその窪みまで運ばれてきた。そのブロックは幅1メートル、長さ1.5メートルあった。

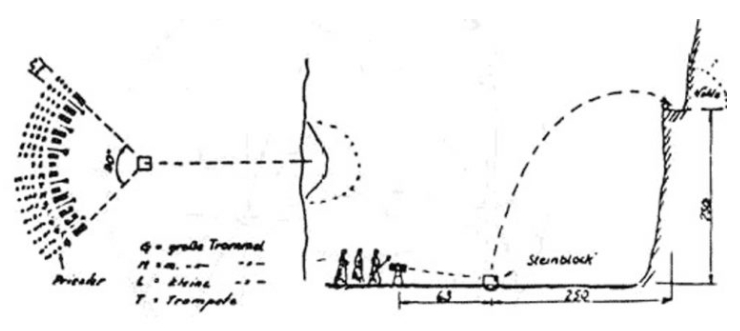

そして、その石版を中心にして半径63メートル、崖と反対側に90度分の弧を描いた線上には19の楽器が配置されていた。半径63メートルは正確な数字である。楽器は、13個の太鼓と6個のトランペット(ラグドゥンと呼ばれる、寺院で使われる長いラッパを指すと思われる)だった。

直径1メートルで長さ1.5メートルの大きな太鼓が8個、直径70センチで長さ1メートルの中サイズの太鼓が4個、そして、最後の太鼓は直径20センチで長さ30センチだった。

トランペットは全部同じ大きさで、長さ3メートル12センチ、直径は30センチの巨大なものだった。大きな太鼓とすべてのトランペットは、石版の方に向くように調整され、台に固定されていた。

大きな太鼓は3ミリ厚の鉄製で、重量は150キロあった。それらは5つの部分品で組み上がっていた。すべての太鼓の片側は開放されていたが、もう片側は金属で覆われていて、そこを大きな皮張りの棍棒で僧侶たちは叩く。それぞれの楽器の後ろには僧侶たちが一列に並んでいた。また、各楽器は隣同士約5メートル離れていた。

石が所定の位置に置かれると、小さな太鼓の後ろにいた僧が演奏開始の合図を行った。小さな太鼓はとても鋭い音を鳴らし、他の楽器が轟音を発しても聞き取れた。すべての僧たちは詠唱し、祈りを唱え、とてつもない音量による騒音のテンポをゆっくりと上げていった。

最初の4分間では何も起こらなかった。だが、太鼓と騒音のテンポが増していくと、なんと大きな石のブロックが揺れはじめ、突然、宙に浮いたのだ。そして、250メートル上にある洞窟の穴の前の踊り場に向けて、速度を速めていった。

3分後、それは踊り場に着地した。続いて、彼らは新たにブロックを草地の中央の椀に置いて、同じ方法で1時間に5~6個のブロックを、放物軌道、距離にして約500メートル(筆者註/目標地点までの弧を描けば約400メートルのため、高度250メートルよりも高い地点に到達してから目標地点に降りてくるものと思われる)、高さ250メートルを運びあげた。ただし、ときどき石は割れたので、割れた石は片づけられた。

かくして250メートルの高さの踊り場で、僧たちは石のブロックを積みあげる作業をすることができたのである。

封印された巨石浮揚のフィルム

驚くべき現象を目の当たりにしたヤール医師だったが、チベット研究者のリナヴァーやスポルディング、ヒューのような人々が過去に語ってきていたので、この石飛ばしに関しては知っていたという。だが、彼らは実際にそれを見たことはなかったので、ヤール医師はその注目すべき光景を目にする機会を得た初めての外国人となった。

最初、彼は自分が集団催眠にかけられたのかと思ったが、その光景を2本のフィルムで撮影していた。確認してみると、それらのフィルムは確かに、自分が目撃した光景とまったく同じものを映しだしていた。ヤール医師は自分が貴重な体験をしたことを改めて悟ったのだった。

後日、ヤール医師は自分がかかわっていたイギリスの学会に2本のフィルムを見せた。すると、予想に反して、学会はそれを没収し、機密扱いとした。そして、少なくとも1990年までは公表されることはないだろうと宣言されたという。

だが、残念ながら1990年が過ぎた今日でも、フィルムは公開されていない。チベットのラマ僧による秘術は、封印されたままである。

この記事の説明は分かりにくいでしょうから、ツタンカーメンのトランペットの説明から始めます。これを音楽的に解析した論文があるので紹介です。

ツタンカーメン王墓出土のトランペットに関する一考察

野中亜紀 氏

『国際人間学フォーラム』第 13 号より

音響学では、管の内側の断面積から周波数を予測し、どのような音が出るかについてある程度知ることが可能である。以下の表は、音響管のシュミレーション結果である。管内径の断面積が計算できる場合、数値計算でその管が持つモードが予測可能であり、その結果、周波数に対する入力インピーダンス値を求めることができる。表は縦軸が入力インピーダンス、横軸が周波数である。入力インピーダンスの値が高いところに菅のモードがあり、その周波数を基本周波数とする唇の振動は出しやすい、という結果になる。そのため、トランペット 1 は少なくとも 256Hz、615Hz の音は(9)22 ツタンカーメン王墓出土のトランペットに関する一考察(野中)出すことができる。トランペット 2 は、207Hz と 513Hz の音は出すことができる、と予測される。しかしこれはあくまでシュミレーションの結果に過ぎないため、全く他の音を出すことが不可能であると断言はできない。

どんな音が出せるかを解析してくれています。この続きの解説が以下です。

ツタンカーメン王の墓に埋葬されていたトランペットは、現代のトランペットに必須のマウスピースがなくて、演奏者の技術による音の波長の広がりを出来なくしている部類の楽器になるのです。

現代のシミュレーション技術によれば、この2種類のトランペットに出せる音は、

短い方 256と615Hz

長い方 207と513Hz

となるそうです。成人男子で120Hz以上、女子で200Hz以上が普通に出せる音域です。

この2つのトランペットを同時に使うと、うなりが生じて差分の周波数が生み出されるのです。

256-207=49Hz

615-513=102Hz

102Hzは練習すれば人間にも出せる範囲の周波数だと思いますが、49Hzは通常は不可能と言えるでしょう。この低周波を出すことが、この二つのトランペットの目標であると思えるのでした。

この楽器に現代トランペットのマウスピースが取り付くのであれば、もう少し音域を変えられるのですが、これを拒否するマウスピースの構造であり、ここに意味を感じざるを得ないのでした。左の写真に見るように、現代のマウスピースの様な通常の半円形の膨らみを持たないので、音域を厳密に制限しているのでした。

これは音楽を理解するなら簡単にできる工夫であり、演奏が主体なら半球の膨らみを取り付けるだけであり、技術的に全く難しくないのです。

トランペットの音楽の知識が偶然あるので、ここまでを簡単に理解出来ました。この二つのトランペットを使うと、人間には出せない低周波の音が大音量で出せる部分は、科学の現実です。これをどの様に利用するかが続きの最重要部分でしょう。

ふき口の直径ですが、長い方が1.7cm、短い方が1.3cmです。こちらの手持ちのトランペットのふき口の直径は、イラストに似て2.7cmありますので、その差は歴然でしょう。唇を震わせて音を出す楽器ですので、ふき口が細いほどに、唇を様々に震わせることが難しくなるのでした。

ギザのピラミッドは、質量制御の技術が使われたのではないかと、こちらは考えています。具体的にはこの2種類のトランペットを使って、音響効果で岩を浮き上がらせるのではなく、音響効果で人間の脳を49Hzで振動させて、同時に霊側、魂側も49Hzで振動させていたはずです。霊が扱えるエネルギーとしてのらせんの力に、49Hzの変調をかけることで、同時にその音を強く聞かされている岩に、らせんの力を強く届ける工夫になったでしょう。人間の脳にはこのレベルの低周波が、らせんの力を扱う上での効率の高いゾーンになるのでしょう。

これに比較する物こそ、チベットの太鼓であり、ラグドゥンと呼ばれる、寺院で使われる長いラッパです。こちらはユーチューブで音を聞くことまで出来るので、重低音の音である部分を特定出来ています。太鼓の音は言うに及ばずでしょう。

脳に振動を与える部分に、低周波が重要である部分は共通となりました。こうなるとどこまで事例を調べられるかが重要なので、ここに時間と本代を投入したいです。

こちらの経験にも重なるし、ヨガの行者の実践にも低周波は重なるのです。最近になってクラリネットのふき口で君をのせてを音に出来る所に来たと説明しています。音域がドから1オクターブ上のソまであるので、低い音域もたくさん使います。これを全体で演奏出来るようになって、今までの音を出すだけの練習よりも、君をのせてを吹きたいと思う様に変わりました。

当然ながら吹きながら、松果体と小脳への刺激をイメージして活性化を求めているのですが、演奏して始めて分かるようになった部分が、低周波音が心地よいのです。脳の中心にエネルギーを送る音は他にもあるのですが、低周波で脳の中心から小脳の部分が揺れるように感じられる部分が心地よいのでした。実際の感じは皮膚の表面に発生する共振で、内部の状況が物理的推定で分かるのです。

ヨガの行者は、のどのチャクラの強化に発声を使います。これに加えて空中浮揚の成瀬氏など、倍音声明という名前で、低周波の発声を重視している部分が明確でした。彼は様々な手法でプラーナを集めて、それが大きくなって「反転」する時に、空中浮揚が可能になると説明しています。この「反転」にどんな意味があるのか、肉体やチャクラにため込んだらせんの力が溜め込みの限界で放出を迎える時であろうと物理を考えるのですが、詳細はこちらにはまだ経験出来るはずもなく分からないままです。同じ技術で小石を浮かせたいと考える時には向き合うことになる部分でしょう。

共通項は明確であり、低周波が扱えると、ギザでも、チベットでも、成瀬氏の空中浮揚でも、その結果を得ることが出来るのでしょう。こちらとしてここにらせんの力の科学を明確にする部分こそ、未来の科学でしょう。

縄文時代と明確には出来ないのですが、日本の各地に巨石が動かされた遺跡と遺物が残されています。暦の遺跡の岩屋岩陰遺跡も巨石を動かして利用しているので、この技術を知っていたはずです。加えて周辺にも巨石を動かしている遺跡はたくさんあるのでした。

この技術は分かってしまえば、恐らくそれほど難しい物ではないでしょう。空中浮揚の出来るヨガの行者は非常に少ないですが、岩を浮かせる技術を会得する人は比較にならないほど多いと思います。その結果こそ巨石の存在する遺跡群でしょう。

歴史の中に埋もれた技術の発掘でしょう。これを超えて続きがUFOの飛行技術であり、さらに続きでワープに進むことも、普通に技術進歩の流れでしょう。カラビヤウ空間の理解その物です。

まだ続きがあって、反重力というキーワードで調べる部分です。以下の本とその関連を調べたいです。

宇宙船建造プロジェクト―NASAが資金提供を申し出た 反重力推進で宇宙に飛び出そう! (超知ライブラリー サイエンス) (日本語) 単行本 – 2007/10/1

早坂 秀雄 (著)

この本レビューには以下が書かれています。

本文200ページ、論文160ページという構成の、工学博士早坂秀雄氏による、正真正銘反重力技術の解説書。

ジャイロの右回転(上から見て)では重力効果が減少することを実験で確認し、1999年にNASAで論文発表している。それに対してNASAや空軍や航空機メーカーが「共同研究に入れてくれ」と言ってきたが、日本人だけでやりたいと言って断ったそうだ。

ジャイロの右回転(上から見て)では重力効果が減少することを実験で確認したとのことですが、当時の科学ではこの意味が理解出来なかったでしょう。らせんの力の科学を知らないので無理もないのです。

特許制度改革向けに削除しました。制度改革が出来てから改めて公表します。9/6

これまでに実例で使えるらせんの力は、水晶の生み出すらせんの力と、中空土偶の生み出すらせんの力しかありませんでした。ホメオパシーの水の記憶もらせんの力で説明しますが、理解を求めるには時間もかかるでしょう。

これに続きでこの話です。データーの詳細に公表があれば、らせんの力として受け取る運動量のレベルかをこちらが検討出来るでしょう。これは非常にありがたい現実レベルのデーターとして使える可能性を感じるのでした。

こちらの現時点の解釈に間違いがなければ、これを利用して、らせんの力の存在を間接的に証明出来るでしょう。気を感じる人なら理解出来る、水晶のらせんの力、中空土偶ののらせんの力に加えて、物理としてのジャイロの右回転での重力効果の減少が加わるのです。既に二重星の発生する重力波でそのままにらせんの力なのですが、これを超えてさらに現実的にその効果の存在を明確に出来るかも知れません。可能性は高いでしょう。

縄文時代のらせんの力を説明する記事を書きたくて焦っているのですが、今は調べることも非常に重要です。再度何を書こうとしているかをまとめます。

縄文時代のらせんの力の利用

中空タイプの土偶 宇宙と太陽からのらせんの力を集める

水晶の環状列石利用 結界の技術の存在

デンデラの電球 らせんの力の熱エネルギーへの変換技術

質量制御としての

ツタンカーメンのトランペット

チベットのトランペットと太鼓

他にも質量制御の楽器を探せるはず

ここに現代物理の進歩として、ジャイロの右回転での重力効果の減少が加わるのであれば、さらに現実性の高い説明になるでしょう。音響効果に人間の霊としてのらせんの力の扱い能力を説明する部分はまだ未熟ですが、取り敢えずこちらの能力でも、蜘蛛とトンボの視力を邪魔出来る部分は科学になる所です。

この続きで小石を浮かせることが出来れば、そのままに質量制御の技術なのでした。どこまでやれるかは、科学技術としてのらせんの力の応用技術との競争ですが、想念で人間が空中浮揚出来るなら、同様の技術として小石を浮かせることが出来ても良いはずなのです。忘れられた技術でしかないはずなのでした。

こちらは単純に縄文時代のらせんの力の利用が普通であったこと、現代の科学よりもらせんの力と重力の扱いにおいて遥かに進んでいたことを、明確にしたいのです。

2016年以降、こちらの守護霊達が、こちらの持つ不満に対応してあまり相手をしてくれなくなったので、聞く力、感じる力よりも、集中力を強化してきました。そのつもりなのにクラリネットのふき口を2年以上も練習し続けたおかげで、久しぶりに大型水晶のお椀を机の上に戻したら、以前よりも強くその力の影響を受けている部分を感じることとなりました。結局らせんの力の感受性を鍛えられていたことになるのでした。

この続きで10gとかの小石を浮かせられるかに挑戦するのでした。こうなると壁のすり抜けも、続きにワープも試す範囲です。ヨガの行者に出来る事なら、小石でも出来るはずであり、やり方こそ重要なのでした。

ここまで気づきが進んだので、足りないピースは埋め合わせるしかなくなっています。本はまた2万円もあれば満足出来るでしょう。今回もここまで進めないと先に進めない部分なので、読者の皆さんにお願いを書いています。

全体像としてはもう一点進歩しており、霊はらせんの力を消費して、自分の体というか、全体を保っているはずです。エネルギー保存の観点から、どう考えてもエネルギーを消費し続けて自分を保つ必要があるはずです。この世界に触れる以上はエネルギー保存の法則から制約を受けていると思えるのでした。

意味が分かりにくいかも知れませんが、人間が呼吸して酸素を取り込み二酸化炭素を放出するのですが、霊も同様にらせんの力を取り込み、らせんの力を放出しているのでした。吸収と放出の間に差があると、さらに科学としては進歩します。意識を向けて扱う物こそらせんの力だからです。

新しいことを理解したので、その続きがどんどん進む部分は、とにかくひたすらに進んで行くしかないでしょう。中途半端に分かっていることを書くよりも、ある程度まとまった物に仕上げる方が、読む側にも理解がしやすくなるでしょう。

ヨガの本を読んで理解が進み、続きで今に到ります。さらに進めることは間違いないでしょう。自然が動いて後押しならありがたいのですが、まだ何とも言えない所です。

また2万円で恐縮ですが、らせんの力と質量制御の科学の進歩のために、ご理解とご協力をお願い致します。

稲生雅之

イオン・アルゲイン