マヤの暦と太陽の伴星 2月21日

先週に引き続き太陽の伴星の軌道を求めるためのお話です。本日軌道の状況をお伝えしようと思っていましたが、前提となるお話が長くなってしまいました。今回は軌道を求める上での参考になったマヤの暦とメキシコのティオティワカンのピラミッドについて説明し、次回に太陽の伴星の軌道について説明したいと思います。

まず、メキシコのティオティワカンのピラミッドについてです。首都メキシコシティより50km位離れた場所に中央アメリカでは最大と思われるピラミッドがあります。太陽のピラミッド、月のピラミッドという名前でペアで存在します。

エジプトのギザの物とは異なりますが、遺跡の配置などに歳差運動に関係のある216,144,720という数字が組み込まれているそうです。

太陽のピラミッドにも、大ピラミッド同様に何かが入っていると思わせます。こちらのピラミッドは高さが半分くらいです。

今はなくなってしまったピラミッド頂上に祭壇があったとして、高さを含めて71.17mにすると、円周率が組み込まれているとのことでした。

土台の周辺の長さが893.91m、高さを上記数値とすると

71.17m x 4 x 3.14 = 893.9m

となっていました。

他に文献をあたると、高さが75mになる祭壇があったとの記述もあり、71.17mが正しいのかは論争になるのかもしれないと思います。

ギザの大ピラミッドには、このピラミッド同様に円周率が組み込まれています。大きさの比例関係には極半径が組み込まれていますので、極周との比である円周率は自然に導かれる形です。

この状況があるので、当初の設定値である高さは、円周率を表す71.17mにされていたとここでは考えます。

ただ、75mを否定するつもりはありません。時の流れの中で祭壇は落雷等により壊れる物だと思いますので、何度か作り直されているはずです。

高さの意味が伝えられている間は71.17mにすると思いますが、その意味が失われてしまう時が来ると思います。その時には、より高い物を作ろうとして75mになったのではないかと思います。意味が失われる実例が、これから説明するマヤの暦に見出せていますので、この可能性が高いと思っています。

太陽のピラミッドにも、ギザのピラミッドと同じように頂点を特別な星が通過すると考えたくなります。

太陽のピラミッドは現在の北極点方向から角度にして15.5度ほどカナダのハドソン湾方向に傾いています。この傾きのせいなのか、大ピラミッドの示すAD2040年頃も、BC10425年頃も、特定の星を見いだすことは出来ませんでした。

ティオティワカンの太陽のピラミッドの存在する遺跡には、ジャガーの宮殿と呼ばれる場所があり、ジャガーが描かれています。これはギザで言うところのスフィンクスに相当する遺跡だと思います。ギザと同じく連想から獅子座のレグルスを導くにはちょうど良いからです。

でも、この場所ではレグルスとの重なりは見られませんでした。

過去については色々なことが言われています。ハドソン湾を指し示す遺跡がイラクのウルのジグラットや他のマヤの遺跡などに存在しています。この事により北極点がハドソン湾付近から今の北極に移動したのではないかと考えています。1冊目の本にもこの関係を書いています。

この事があるので発想を転換し、この太陽のピラミッドが獅子座のレグルスと、オリオン座のリゲルを指し示す状況を作ってみることにしました。

必要なことは、遺跡の傾けられている角度である15.5度のハドソン湾の方向に北極軸があると想定し、地球に激変が起きて緯度が動いたと想定することです。

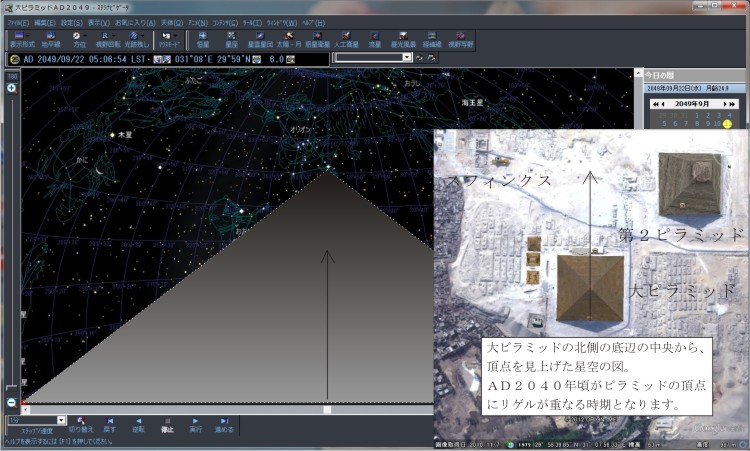

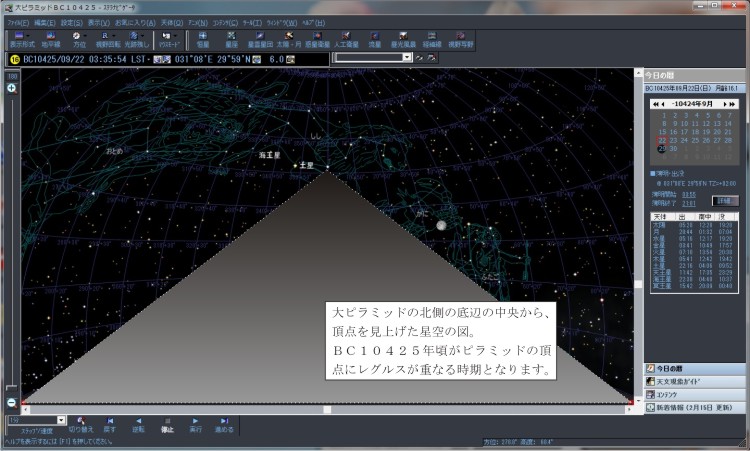

緯度を変えることにより、AD2040年頃にオリオン座のリゲルが重なり、BC10425年に獅子座のレグルスが重なる状況を天文ソフトのステラナビゲーターは再現できるのです。

すると、激変前のティオティワカンの緯度は49.5度、ハドソン湾の極点までの距離は4,489km位になります。このときこの場所で、2つの星を重ねることが出来るのです。

この場所が以前の北極を指し示す保証はないのですが、多くの遺跡の指し示す方向であることは間違いありません。

これからこの場所を指し示す遺跡を探してゆくことになりそうですが、現時点で1つ1冊目の本に書いた場所のデーターを提供致します。

屋久島の天柱岩と太鼓岩には北極点から5.4度の角度がつけられています。これを3倍すると16.2度になります。

この角度は計算した北極点方向15.8度と0.4度のずれとなります。距離にして約50kmで、こちらの推定する計算誤差の範囲に入るずれでした。

当時の暗号解析では、この5.4度が旧緯度かと思いましたが、これは間違いでした。旧北極点を指し示す角度の情報でした。それでもこの数字が確認できて良かったと思っています。

旧緯度で見ると以下の場所は特別な場所かもしれません。誤差は0.5度程度が見積もり量です。

ギザ 14.7度

屋久島 1.5度

イースター島 1.6度

ジグラッド 9.4度

ティアワナコ 15.1度

カッパドキア 20.5度

ざっと見て、5の倍数の所には古い遺跡がある感じです。また、4大文明とは以前の赤道に近い場所にて始まってきているようでした。

続いてピラミッドの指し示す歳差運動についての情報の検討です。ピラミッドには歳差運動の示す25,920年の周期につながる情報が存在しています。メキシコのピラミッドにもその情報が存在するならば、同じ文明として、有名なマヤの暦にその数値を残しているのではないかと思いました。

ギザのピラミッドの教えてくれたことは

1)4,320 x 6 = 25,920年

現在の歳差運動周期25,800年に近い数値

2)ピラミッドの大きさの比が6/7になっていて

4,320 x 7 = 30,240年

この数字に何らかの意味があるかもしれない。

となります。

この数字は現在までに分かっている状況に合わせて考えますと、歳差運動の平均周期になります。伴星が太陽に最も近いときが加速されて早くなっている状態で、現在の25,920年周期です。

もうしばらくして太陽より離れ始めると減速され、速度は遅くなり、伴星が最も離れる頃には34,560年位(単純には4,320 x 8です)まで周期が延びて見えるところまで遅くなってゆくのです。

この変動周期の平均値が30,240年になることは次回の軌道計算の説明で致します。

マヤの暦は複雑で、20と13を組み合わせた260と円を連想する360を組み合わせたシステムが基本にあり、この周期と1年の365を組み合わせた52年が基本になっています。暦その物は現在の私たちの物と変わらない正確さなので、注目されているのです。

暦については詳しく書くと長くなりそうですので、詳細はこれから書く本に譲ります。以下にまとめる数字が暦の記述の中に残されているらしいのですが、その意味が分からない部分を多く含んでいます。

彼らの作り出していた暦で重要な数値を以下にまとめます。この様な数値を使う理由がはっきりとは分からないのです。

18,980 = 365 x 52回

68,328 = 金星の会合周期584x117回

1,366,560 = 68,328x20回

1,872,000 = 260 x 360 x 20回

小数点を使わず、整数ですべてを表現する様にしていたようです。

これらの数字をみてゆく上でもう一つ重要な概念を加えます。1冊目の本にも解析して載せたことなのですが、1年が昔は360日であったことです。激変により今の365日になった可能性があるのです。地球の回転が速くなってしまう様な彗星の衝突が起きたのではないかとみています。

現在のマヤの暦については

1,872,000日 / 365.2422 = 5,125年

のマヤの周期が2012年の12月21日くらいに終わるとのことで、多くの人が心配しています。この数字の5倍の25,625年を歳差運動周期と考えているようです。

多くの人が注目したこの数字についてはすでに十分検討されていると思いますので、ここではもう一つの周期の30,240年に注目します。

これに近い数値は

1,366,560 x 8 = 10,932,480日

1年を360日とするとこの数値は30,368年になります。

次にこの数字を365日で換算します。すると

30,368 x 365 = 11,084,320日

この数字は別の表現に変えることが出来ます。

(1,366,560 + 18,980) x 8 = 11,084,320日

30,368を年として考えた場合には同じ長さになるのですが、日にちとして考えると上記のように数字は異なります。

マヤには年でみた場合に動かしがたい周期があり、それまでは1,366,560日の8回でそれを表現していました。1年が360日の時代です。

激変により地球の自転速度が変わり365日になっても、地球が太陽の周りを回転する速度はほとんど影響を受けなかった様です。そのために8回の周期を年で表した30,368年は変化していないのです。

前文明でマヤの暦を作った人たちは、今までの基本周期に18,980日加えることで365日への対応を行ったようです。ここでは8周期を守る必要があったらしいです。

18,980日は、数学的には260と365の最小公倍数です。マヤの基本周期の260日を新しい365日の周期へ対応するために、この数字を以前の周期ベースである1,366,560日に加えることにしたのでした。

次は金星の動きを非常に重視している理由です。彼らは実際に金星の位置を計測し、暦の修正を行ってきた歴史があるのです。それほどにこの動きを重視する理由を知りたいと思いました。

ここで重要になることは金星の会合周期が1年360日であったときの修正を受けることです。すると激変前の会合周期は

584日 / 365 x 360 = 576日

激変前後の全周期日を金星の会合周期で割り算すると

10,932,480日 / 576日 = 18,980

11,084,320日 / 584日 = 18,980

地球から観測すると、激変の前と後でも金星は30,368年間に18,980回会合周期を繰り返すのです。彼らはこの簡単な事実を暦の重要な鍵にしてうまく利用し、私たちに伝えてくれていたのでした。

これは言葉を換えると、地球に激変が起きて一日の長さが変わり、暦がずれる事態が何度も起きても、金星の位置さえ注意して計測していれば、重要な周期である30,368年が失われることなく守れるということです。

地球の位置が、ティオティワカンのピラミッドの示すように15.5度軸ずれを起こしたとしても、この重要な周期を知ることが出来るということです。星の位置はすでにレグルスとリゲルで見たように暦の計測には使えなくなってしまいます。でも、他の太陽系の惑星を使えばこの事態をうまく乗り越えられると考えたのでしょう。

ここでは太陽系に異変が起きることを前提にしている部分があると思います。地球に異変が起きても金星は大丈夫で、金星に異変が起きるなら地球は日にちを数えるだけで大丈夫と考えて暦のシステムが2重に守られています。

1994年にシューメーカー・レビー彗星が木星に衝突する映像を私たちは目にしています。このような事態が地球で起きると地軸が動くことになります。1冊目の本にも書きましたが、このような事態が以前の地球でも起きていたのかもしれません。

この意味で地球と金星が同時に異変を起こす可能性は低いので、このような暦のシステムを考え出したのでしょう。

前文明の人たちは、なんらかの激変により人口が減ってしまい、文明を保つことが出来なくなってしまったのでしょう。その中にあってこの暦の重要性を私たちに伝え残すために、このような暦を考えて、宗教的儀式として守り続けることを望んだのでしょう。

マヤの暦から読み取れることは、1年が360日の時代から365日の時代へ変化する対応例を残して伝えてくれているという事です。このような変化が実際に起きたことを、暦を通じて伝えてくれているのです。また、30,368年も同じく読み取れる重要な数値になります。

変化を生み出す物には太陽の伴星の位置が関係しているかもしれません。ただ、その変化は地球と金星など2つの惑星に同時に起きるほどの激変ではないでしょう。

次回は今回の補足として、5125年周期に残されている重要周期の意味は、天文的配置にはほとんど関係ない物であることを説明致します。最後に重要な30,368年に関係している太陽の伴星の軌道について状況をご説明したいと思います。

暦の数値の説明も駆け足でした。本では改めて図をたくさん利用してわかりやすくご説明したいと思っています。

リゲルとレグルスの位置について、ご説明用にイメージを作ってみました。前回の説明と合わせてご覧頂ければ幸いです。

稲生雅之