ホツマツタエに現れる縄文時代の日本と当時の医療について2 4月14日

続きはホツマツタエに出てくる薬草類です。ページが変わってしまいましたが、ハラミ山の説明の所で、「は」と「ら」と「み」の説明がなされています。

まず「は」です。説明文によれば、花は八重咲きで葉は嫁菜に似るとのことで、食べると苦さが他よりも100倍という事です。考える候補はまずはハーブの女王ヨモギであり、苦さはニガヨモギでしょう。

現在の分布はヨーロッパ原産でシベリア南部、カシミールに分布し、ヨーロッパ南部、アフリカ北部、南北アメリカで栽培されている。とのことなので、先に説明した朝鮮人参と同様であり、ハドソン湾極時代の寒冷な気候条件下で日本にも自生出来て、現在は高温故に育たないのでしょう。ヨモギ同様にハーブであり、強い香りを持つとのことで、苦さも名前の通りです。ヨモギは日本の在来種です。

ニガヨモギの薬効ですが、アブシンテンなどの苦味成分を含み、全草を乾燥して健胃薬に用いる。また、アブシントールなどからなる精油を含み、精製したアブシント油は芳香健胃剤、解熱剤などに用い、これをブランデーで浸出した酒をアブサンという。とのことです。苦味健胃剤の部分が健康長寿に寄与するのでしょう。

これを食べるとアマテル君の様に長生き出来るとのことですが、その効果よりも薬草としての利用を促すことと、ホツマツタエとしては気候変動を伝え残す目的かと思われます。そしてアマテル君は千代見草は菊だとも述べており、ヨモギもニガヨモギも菊科であり、彼のこだわる薬草なのでした。

次は「ら」です。これは解説文に、血を増やして老いも若やぐ、とあります。加えてらの花をハラミ山の火口湖で見つけられていると記述があるので、らの付く物を検討し、さくら、山桜と結論しました。

さくらの花には調べた結果として、以下の説明でした。

サクラの花の抽出物には、肌のシワやたるみの原因になるコラーゲンの糖化を抑制する抗糖化作用や、線維芽細胞のコラーゲン格子形成増加作用が備わっている。老化を抑制する抗糖化食品として注目されている。

この効果があるのであれば、ホツマツタエの説明にも矛盾しないでしょう。桜餅など葉からも香り成分が出ており有用な樹木です。日本に広く分布するので、昔から日本に存在したのでしょう。

最後の「み」は既に説明した朝鮮人参です。効果は以下となります。

主要な薬用部位は根で有用成分に、ジンセノサイドとよばれる13種のサポニン群、その他精油、脂肪油、コリンが含まれている。ストレスによる胃腸虚弱や食欲不振、嘔吐、下痢、病後の回復期、疲労回復、滋養強壮に効能があるとされ、伝統医学として古くから服用されてきた。

ハドソン湾極時代には重要だったのでしょうが、極移動で気象変動となった結果、リグ・ベーダのソーマ酒同様に、その由来の不明瞭な物にされただけでしょう。気象変動を考える時に、この答えになると思います。今後の検討にも曝されますが、否定されることなく答えの一つであり続け、他にも候補が出されてくるのではないかと思います。

ニガヨモギはアブサンという悪名高きリキュールとして、麻薬に似た扱いまでされています。効果があると言うよりも習慣性がまずいのですが、普通に葉を食べても中毒には量の多寡でならないでしょう。それほど重要なのかこちらには分かりにくいのですが、手に入らない物として価値を高く見せる為の書き手の工夫かと思います。

同様な物が朝鮮人参ですが、こちらは高価で入手が困難なほどに人気がある、現在も重要な生薬でしょう。朝鮮からの輸入で薬用酒にも使われて有用な部分を証明しているでしょう。病後の回復期、疲労回復、滋養強壮が主な用途だと感じています。

さくらは今も桜湯などで飲まれていますし、葉も使われますが、多分に縁起物の領域であり、血を増やして老いも若やぐ効果を期待する人はほとんどいないと思います。当時と今では食事の栄養のレベルが大きく異なるので、さくらの花にも大きな効用があった時代だと理解すべきでしょう。歴史を教えてくれています。

ホツマツタエには100種類の薬草があるとされていますが、名前に言及のある物が少なく、馬用の薬草の名前が書かれていて人間用は春の七草が見つけられた程度です。以下当時の七草です。1月7日の七草がゆで当時から利用されており、国民に七草の薬草としての利用を促す意味での習慣づけだと思われます。

七草はミカサフミにも言及があり内容は同じです。ホツマ側では饗応に使った特別料理として桜餅との組み合わせで出ていました。今とは名前が違い物がありますが、なまった程度の差でしょう。

ゴケフ 御形 薬効あり

ハコベラ 繁縷 薬効あり

イタヒラコ 仏の座、コオニタビラコ(小鬼田平子) 薬効不明

スズナ 菘、カブ 薬効不明で栄養あり

スズシロ 蘿蔔、ダイコン 薬効あり

スセリ 芹 薬効あり

ナツ 薺 薬効あり

イタヒラコが、イが発音の問題で抜けたのでしょう。その他は名前通りであり、薬効もある物が多いです。

主に消化系の問題に対処する薬草類であり、広く知識が国民に広められており、状況に応じて使われていたこと想像させる所です。普段の健康維持に努めよという意味でも、これらの野に普通に存在する薬草を食べることを推奨したのでした。

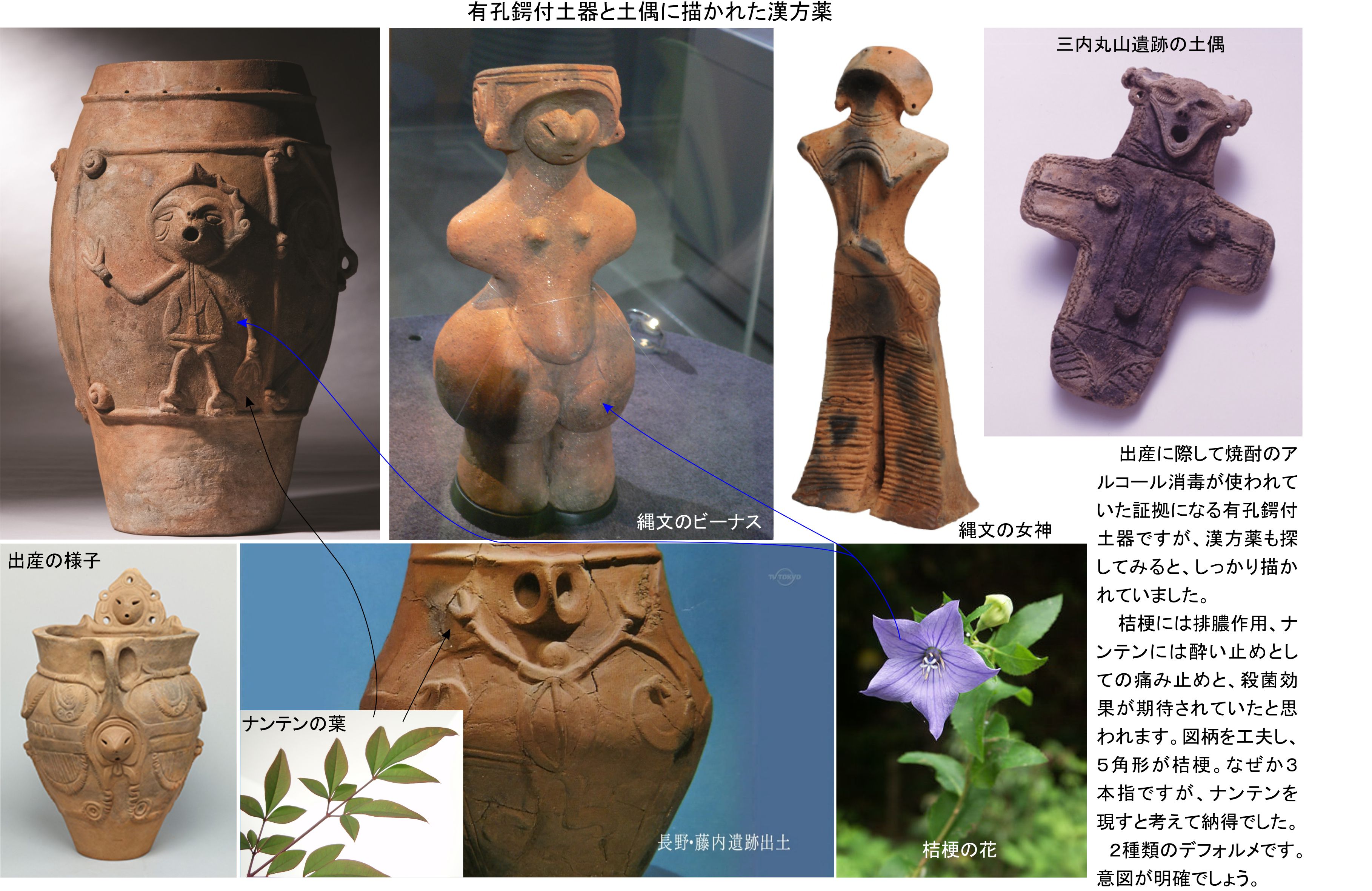

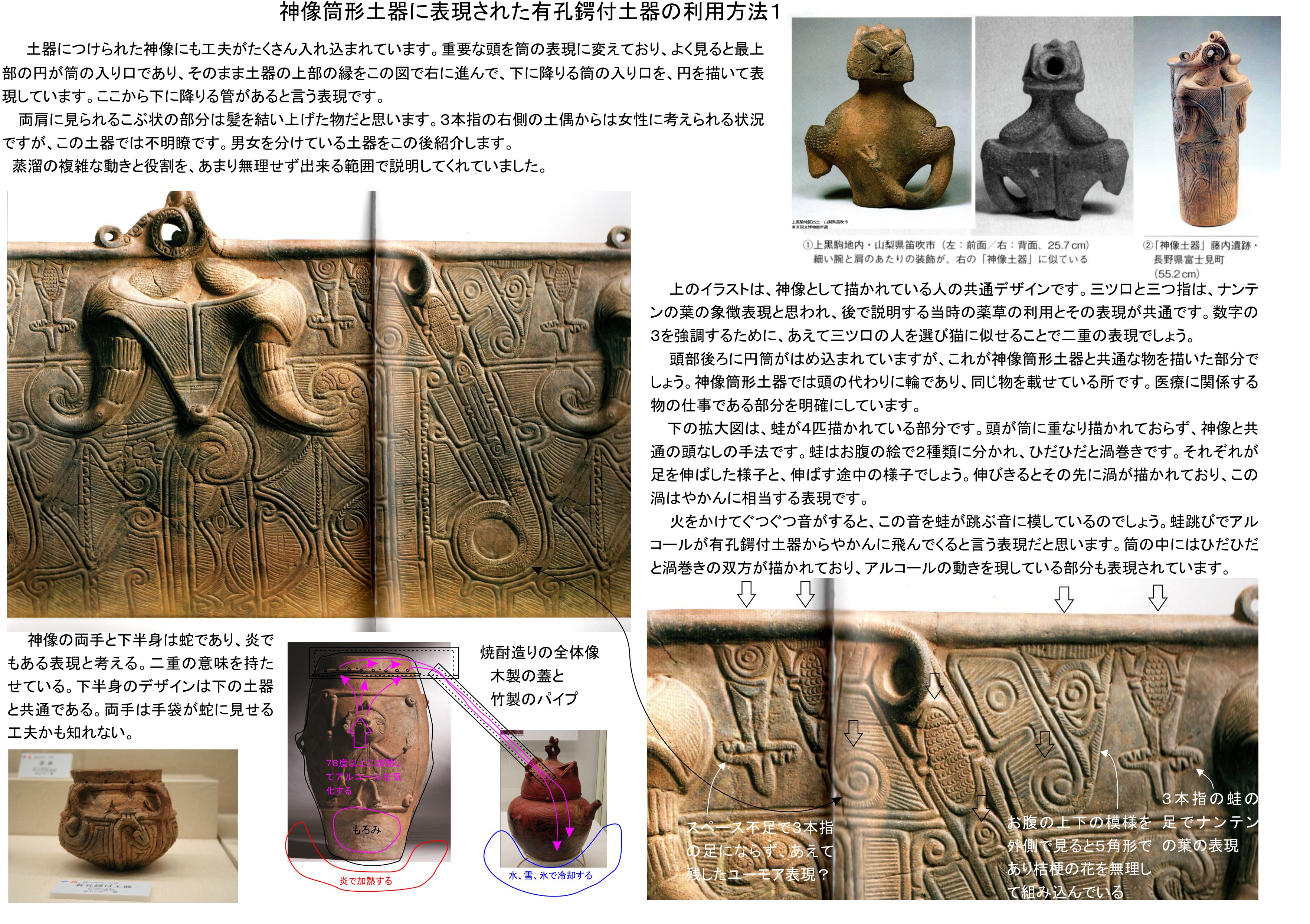

当時の薬草類と生薬類はこれに留まりません。続きが土偶と土器に表現されている生薬類です。以下の5つの物はお産に組み合わされて残されています。土偶でも配慮があり特別な5種類だと考えています。

まむし 滋養強壮と解毒、消毒、焼酎漬けと思われる

ヒキガエル 球心作用と滋養強壮、毒のみ焼酎漬けか、何らかの丸薬と思われる

桔梗 根の部分に排膿作用

ナンテン 葉の部分に痛み止め、船酔い止めと同じ使い方

カタバミ 葉と茎で消毒効果

その他で気がついた物

いもむし 恐らく妊婦のタンパク源

ハスの葉 漢方として、日射病、暑気あたり、下痢止め、止血など

スッポン 滋養強壮

魚 栄養?鯉の肝を乾燥させて滋養と目の薬が漢方です

ここに上げた物は土偶と土器からなので、約5千年前の時期と特定されています。時期の特定には正確さの問題を残しますが、推定が大きく狂わない木で出来た遺物も同時に出土するのです。C14の年代測定には1000年になると何とも言えなくなりますが、1万年単位の誤差はないでしょう。縄文時代ですがホツマツタエの書かれた時期よりも少し後だと思える状況です。

当時は約5千年前に偽善の側との戦争が、12660年前の同意に基づき始まるところでした。2度の戦役が記録されており、これよりも前にホツマツタエは準備されたでしょう。その内容にも戦役は含まれておらず、当時の状況は遺跡に残された破壊の痕跡から推定している状況です。

ここに上げた物はホツマツタエとは事なり、実際に使われていた土偶と土器からの特定です。それぞれに特徴を持って書き残された証拠類なのです。架空の物ではなく実際に使われた物だと思われます。

土偶に表現された物はその他で気づいた物に分類していますが、多くは有孔鍔付土器に表現された物です。イラストにも紹介します。お産に関連する生薬類になるという事だと考えています。

スッポンと魚は有孔鍔付土器に表現されていた物です。妊婦向けの滋養強壮だと思われ、魚も幅広くタンパク質として、妊婦に優先的に配分されたのではないかと思います。

まずはお産の医療に注目します。ホツマツタエではお産に関連して様々な記述があり、以下の物が使われていました。

産屋

産湯(薬入り)

いす 出産の姿勢は座産なので、姿勢の維持を助ける道具です

土偶と土器で追加が以下です。

力綱 産屋で妊婦が捕まる屋根から垂れる綱のこと

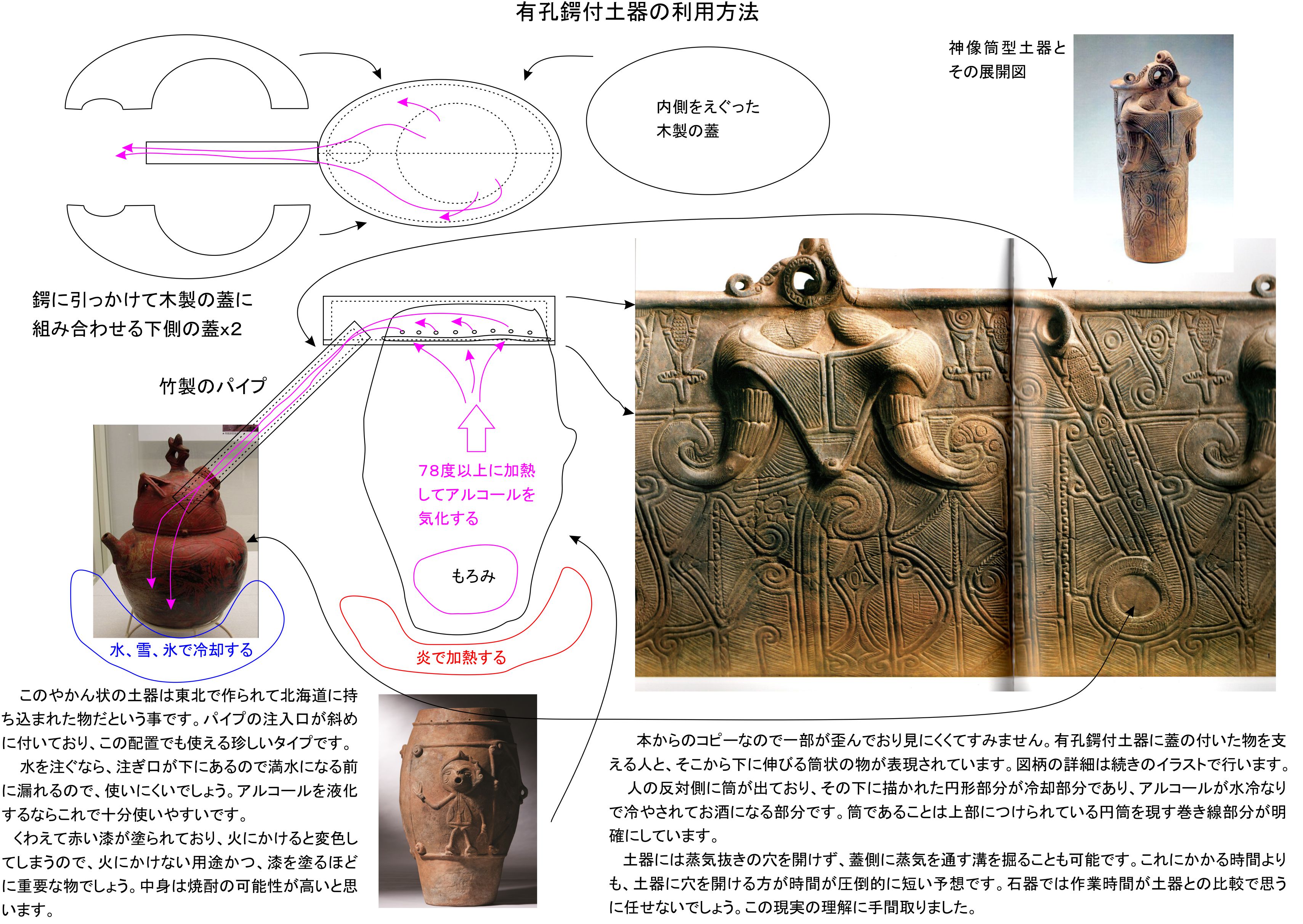

焼酎 有孔鍔付土器の生産物

焼酎薬 まむしとヒキガエルの毒を利用した物

ここまでが明確なので、続きで実際の利用風景です。

産屋はホツマツタエに出てくるのみならず、1950年代まで使われていた程です。加えて現存する物はお寺ではなく神社に向いていたことが分かりました。その地の信仰に根付いているのです。当時なら八百万の神々でしょう。

産屋は出産に対して清潔な場所を求める工夫でしょう。カタバミと焼酎で消毒も可能です。出産後もしばらくそこに留まることで、体を休めることが出来たのでしょう。

私たちは縄文時代には、文字もなく医療の知識もなく、原始時代そのままに生きてきたと教えられています。しかしながら土偶と土器から判明した現実は大きく異なる様子であり、現代風の西洋医薬品も手術の技術もないのですが、今で言う所の生薬の知識と産屋での座った姿勢でのお産が安全であると言う知識を備えていました。産婆さんの世界に生薬を加える程度ですが、江戸時代とあまり変わらないレベルでしょう。

出産に際して産道を通って出てくる子供の頭が、出産にかかる時間に応じて状況次第で通りにくいことがあります。いわゆる難産であり、この場合産道のおしり側が裂けて傷になるケースがあって、ここに衛生上の問題があると雑菌が入り込んで破傷風になるのでした。これだと死に到る病です。子供が産道から出てこれなければ母子共に死に到る時代でした。ホツマツタエにも皇女なのに、当時の医療の高い水準があっても産褥死する状況は書き残されている時代でした。

こちらはただのおっさんなので出産の苦しみは想像するのみですが、出産に際して酸素吸入されたりするのは普通の治療だと思っており、それほどに苦しい物こそ産みの苦しみでしょう。これを乗り切るために球心作用のヒキガエルの毒を薄めた強心剤であり、他にも滋養強壮の生薬類の準備が可能です。

産道を通る時の痛みにはナンテンの葉を噛んで酔い止め作用で痛みを減じていました。ヒキガエルの生薬と合わせて、産みの苦しみを和らげる重要な準備だったと思います。

不衛生は文字通りに破傷風につながるので、産道についてしまう傷や裂傷こそ命取りでしょう。これをまむしの毒利用で解毒して、アルコールの消毒もかねて使い、ばい菌の進入を防ぐのでした。膿で済むなら排毒を促して健康に戻れるとありがたいでしょう。

ホツマツタエには産婦人科医まで登場します。専門医が必要なほどにお産は大変な医療行為であり、当時の科学で出来る事を行っていたと分かりましたし、日本の政治がこれを重視して、そのお産あり方を広めたからこそ、産屋が一般化して今に残されたのでしょう。

やっと医療技術の高さを説明する所まで来ました。この記事ので最重要部分です。先史文明として進んでいる部分の説明です。焼酎の蒸溜など難しい技術ではないのにホツマツタエでは工夫して隠すほどです。やないかくらいも天文の知識と言うよりも、高度な計測と数学の存在なのですが、ここも説明されないと分からないでしょう。

がまの油、ヒキガエルの毒は現在も使われる生薬であり、薬理学の本に出ている濃度で使えば球心剤です。これは使う前に試せますし、毒は胃腸からの吸収の場合は毒になりにくいことを知っているはずです。いにしえより蓄積された用法があるはずです。毒をそのまま使うのではなく薄めることで、その毒の起こす作用を利用しているのでした。この部分は明確です。

続きがまむし酒の効果です。簡単にネットで調べられるかと思ったのですが、直ぐに見つかる論文が存在していません。誰も科学としての評価をしていない可能性が高いのでした。これだと自分で検討するしかないので、医学の教科書を読んで得ている知識を総動員となりました。もちろんそれほど難しくないので結果が出せるのですが、よくここまでを考えて使っているという驚きがあるのでした。

蛇の毒には神経毒と出血毒があるのですが、まむしは出血毒です。酵素やタンパク質の働きなので、アルコール漬けでもその性質を失わない可能性が高いでしょう。加えてアルコールで希釈するのです。毒にならないレベルまで薄めていることになるので、やっていることは現在のホメオパシーとある意味同じなのでした。

作用も化学を離れると簡単に理解出来る物であり、薄い毒で傷口周辺の毒に曝された細胞を破壊して、アルコールと一緒に排出することが目的だと思われます。細胞は脂質に覆われているのでタンパク質分解酵素の毒は、破壊された細胞の残りかすを解かして、アルコールで排除することを助けるのでした。傷口をきれいにする効果です。

子供の頃にあしなが蜂に刺された時に、当時大正生まれの祖母にまむし酒を効くと言われて塗られた記憶があります。傷にも刺された場所にも染みて痛かった記憶です。効いたのかはよく分からないのですが、昔の人々の生活の知恵であり、あしなが蜂の刺し傷に染み込んで、周辺をアルコール洗浄とまむしの毒で細胞破壊して、取り込まれている毒の一部を強制的に排出させているのでしょう。薬が強毒だと逆効果ですが、表層の皮膚を破壊する程度であれば、排毒効果に期待が出来るはずと理解出来たところです。

当然ですが、これだとスズメバチでもヤマカガシでも、ある程度の効果はあるでしょう。重要なことは、まむしやヤマカガシなら、直ぐに噛み傷を刃物で切り開いて高濃度の毒を排出することであり、続きでまむし酒で消毒・解毒で良いと思えました。昔の道具で調べると、黒曜石のナイフなど鉄製のナイフよりも切れるほどだとエジプトの医学の記事に書かれています。これであれば昔から毒を直接排出することに重点が置かれていて、続きでまむし酒だったと思えます。

当然ですが、産道の小さな傷にも効果が期待出来ますし、産婆さんの爪で小さな傷がついても、これに対処出来るでしょう。消毒以上の効果があるので、破傷風など対処にまむし酒があるかないかで、結果に差が出る統計になると思われます。昔の人も結果を知っているので当時からこれを利用したのでしょう。

既に説明したようにひきがえるにも毒があり、これを適切に利用すると強心作用です。こちらも毒の利用であり、濃度が知りたいところですが、経口接種で希釈はあまりしていないかと思えています。この毒がヤマカガシに蓄積されて蛇毒になるそうでした。

こうなると、まむし酒とヤマカガシ酒で効果に差が出ます。縄文土器は蛇の目を切れ長に描いてまむしの目の特徴を表現していました。縄文時代の人々はまむしの出血毒を解毒と消毒に使いたいのでした。

そして世界で見ても中国と東南アジアには(毒)蛇酒の文化があるので、大元は先史文明時代からの物であろうと推定できる所です。琉球の泡盛はタイから伝わった蒸留酒とされており、蒸溜の技術も昔から東南アジアには存在していた可能性を高めています。

まむしの毒を薄めるとどうなるかを説明したいと思います。まずは毒の種類です。以下wikiからの説明です。

まむしの毒 (出血毒、強壮と解毒用に傷口を解かして排毒を助けると思われる。)

毒には様々な因子が含まれることに加え、注入された毒量・噛まれた部位によっても症状が異なる。

1)ブラジキニンを遊離する酵素:末梢血管の血管拡張を行い血圧を降下させる。

2)ホスホリパーゼA2:溶血作用に関与する。

3)トロンビン様酵素:細胞膜を溶解する酵素や血液凝固系に作用する。

4)アリルアシダーゼ、エンドペプチダーゼ:タンパク質分解酵素で、咬傷部の骨格筋変性に作用する。

5)出血因子:毛細血管に作用し、強力に体内出血を誘発する。

希に、眼瞼下垂、外斜視、四肢の筋力低下、換気障害などの筋無力症状を呈する。

などである。

出血因子など詳細が不明瞭な物も残るのですが、これらの機能をアルコールで希釈して使うので、1)の血圧の低下はあまり起きないし、ホリスパーゼは濃度とKイオンが必要となるので薄めると失活します。その他は弱く効果があるはずとなり、血液凝固と傷口の毒汚染部位へのタンパク質細胞の破壊になるでしょう。破損した細胞の破片を解かす作用であり、ゴミ掃除で膿を減らす作用です。治りを早めるでしょう。

3)トロンビン様酵素の効果は分かりにくいですが、本来なら血液凝固系に作用するので、止めるべき出血部位では血液凝固系が不足する事態になり、結果は必要部位で止血出来ずに失血死を招くのでした。これには濃度が重要であり、薄めるとその周辺を血液凝固するのであり、この使い方こそアルコール希釈です。薄めると傷口の出血を止める作用になるのでした。

結果として総合的に排毒を促して傷をふさぐことまでを助ける作用になります。アルコールの希釈により毒殺と真逆に作用する部分が、個別の毒分子の機能面からも窺える結果なのでした。検討結果で驚かされた部分です。

排毒としては、何よりも毒の種類を選ばず、噛まれた部位や刺された部位からの毒出しをナイフなどの道具で行った後に、残る部分を排毒・消毒する使い方になるはずです。小型の蜂くらいならそのまま塗るだけでも効果はあるかも知れません。外傷の消毒にもなるのでアルコール消毒以上に傷口の残留物を排除出来て効果があるはずなのでした。

現在でもまむしに噛まれた場合の病院での治療は切開、洗浄、点滴等なので、昔もまむしに噛まれたなら排毒が主体である部分は同様と思われます。毒対策ではあくまで治療補助のための補助薬品の位置づけになると思われます。この意味でも外傷薬に近い解毒の使い方と思われるのでした。これだと間違いなく傷薬にもなるのでした。

まむし酒を飲む場合の強壮には、歴史上の実績のみで十分と考えます。45度以上のアルコール濃度であればまむしが腐敗しないので、この濃度以上でつけ込まれて使われてきたのでしょう。45度だと消毒には足りませんが、無意味ではないのである程度の高い濃度で使われてきたでしょう。蒸溜は二度三度繰り返すと濃度が90%以上まで高まるので、必要に応じて繰り返すことで、消毒用のアルコールも作り出せる状況でした。

比較にヒキガエルの毒も載せておきます。

ヒキガエル 毒素ブフォトキシンが強心配糖体であり、薬理学の教科書で記述の強心剤。

これは単純であり、希釈して使えば良いのみです。保存にアルコールか、他の何かに混ぜるかの違いであり、当時の工夫があるはずです。中国では丸薬にしているのでした。強心作用を得られる使い方が様々に可能であることは間違いありません。

ヒキガエルとまむしの毒の作用の違いに注意を向けて欲しいのです。ヒキガエルの毒は強ければ心臓の動きを止めてしまうでしょう。疲れさせて動けなくするの意味です。濃度が低いと心臓の動きを促すのですが、強ければ動かしすぎて疲れから動かなくなるでしょう。そこには死があるのです。これが毒であり、薄めると死とは真逆の治療に利用出来るのでした。

私たちは毒と薬の違いにも知識はなくて普通です。「毒と薬」の本によれば、毒と薬の違いは以下の説明です。

物質には、必ず「毒」である物、必ず「薬」である物は、本来存在しない。

人間にとって、望ましい作用をした場合に薬と呼ぶ。

人間にとって、望ましくない作用をした場合に毒と呼ぶ。

同じ物質でも、用法や用量によって毒にも薬にもなり得る。

まむしとヒキガエルの毒の比較に戻ります。ヒキガエルの毒では濃度によって生かすか殺すかの選択です。これは真逆の作用と言えるでしょう。

これに対するまむしの毒の希釈した場合の作用は、様相が異なるのです。真逆の作用なら、まむしの毒を無害化するだけなのですが、希釈することで他の毒にも対処出来るように変わるのでした。噛まれたり刺されたりする傷口を切開する使い方こそ本質として重要ですが、これを補足する使い方になる部分が重要になるのでした。

先史文明の人々には1366万年もの経験の蓄積があるのでその結果かも知れませんが、科学として結果を説明出来るだけの理論的な物が存在出来るのです。まむしの毒を薄めると毒一般にも使える治療補助薬になるのでした。これこそ高度な科学の存在でしょう。そして経験に裏打ちされるので、現在まで生き残れる生薬になるのでした。

ここには高度な科学の存在を感じざるを得ないのでした。毒としての作用を効果のある場合とない場合で分けているだけではなく、毒の分子的な作用で何が起きるかまでを知り尽くして適切に利用しているのです。毒素の違いの具体的な内容までを理解していてこその対処でしょう。

先史文明の人々は、薬の使い方を毒の作用との比較で理解しているのでした。適切に自然界の毒を利用する事で、人間の免疫力や抵抗力を引き出すことで、病気への治療を行ってきていたのでした。

これに対応する現代の医療は、人間の免疫力や抵抗力に期待せず、化学薬品としての作用で病気を治すあり方です。病原菌やウイルスを特定して破壊する事に特化しており、人間の免疫力や抵抗力を利用しない部分で、その対処能力に限界があるのでした。

この姿を明確にした物こそ、100年前のスペイン風邪のパンデミックであり、今起きている新型コロナウイルスのパンデミックです。感染拡大を止められないのであり、その治療方法も患者を解熱剤で免疫力を失わせて、体力を奪って殺しているほどです。この姿は医薬品にのみ頼り切り、人間の持つ治癒力の全体像を見ずに、薬に依存するだけの偏った治療の治癒出来ない現実を見せつけているのでした。

新型コロナウイルスの治療は、免疫力を強化するあり方を追及する事で、死亡率を1/10まで下げられる程だと感じています。解熱剤で肺炎患者の体力を奪って死に至らしめている状況が明らかだからです。スペイン風邪の当時の治療方法を適切に導入すれば、新型コロナウイルスに合わせて細部を修正すれば、今後発生する死者の数を大きく減らせるでしょう。この作業こそ重要であり、現在のWHOとCDCの現実の問題に向き合わない姿勢こそ、大きく批判されるべきでしょう。彼らは自分たちの医薬品の儲けのために、スペイン風邪の治療に関する情報を隠し、免疫力を利用した治療方法を隠し続けて、その分死者を増やし続けているのでした。彼らの犯罪行為を告発することが非常に重要であり、この記事はその役に立ちたいという願いを込めた物になるのです。

ホツマツタエの時代と縄文時代のまとめ

1)ホツマツタエに書かれている富士山が8つの峰だった時代は約1万年以上前になる。これを見ていないとホツマツタエは書けない。富士山の成長の歴史は火山の科学で明確。

2)同様にハドソン湾極時代の暦の数値を意味も含めて説明しており、これをウツロイのオサマギミとして守っていたと書かれている。ウツロイは今のウシトラ光明大神様となるので、この守りが崩れて暦が変わったと暗示している。3万年以上前の暦の知識を書き残している。

3)フトマニが占いで使われているが、歴史の教訓を含んで使える格言集でもあり、適切に使えば今の地の声と同じ使い方が可能である。ミロク大神様とウシトラ光明大神様が今だと地の声に関連するが、当時も善の側として導きが存在した。

知性のある自然と人霊達が姿を現すまではオカルト扱いだが、当時の日本は人霊と自然と共存している姿勢が明らかである。

4)3万年前からの暦の変化の結果として、気象変動があって日本が温暖化していることを間接的に明確にしており、現在の間氷期が始まるまでは寒冷な気候であったことも明確にしている。薬草の分布の変化を書き残している。

5)薬草は100種類あると書かれており、多いという意味でもあるが、薬効がこのレベルまで細分化して情報として残されていることが想像出来る。ホツマの説明がある物は少ないが、現在でも使える薬効の存在は明確であり、生薬が普通に使われており、七草など健康増進にも、中央政府から推奨されていたと思われる。

6)ホツマツタエによれば、お産に際しての準備が産屋と産湯、座産用のいすまで書かれており、産科医も存在して女性の出産を重視していた。

7)5千年前の土偶と土器になるが、ヲシテ文字の語順を工夫してお産の関連情報を残している。そこにはまむし、ヒキガエル、桔梗、ナンテン、カタバミが出産用に準備されたことを明確にしている。これらは薬効から産屋での出産に際して健康を維持し命を保つ上で重要な役割を果たしてきたはず。

8)ホツマツタエも土偶と土器も、蒸留酒の存在を明確にしており、アルコール消毒まで使えるほどの衛生管理の存在を意味している。お産の準備でも利用されており、科学としても精油と蒸溜が出来ていたことを明確にしている。

9)医学になると、毒を薄めたりその結果で何が起きるかを理解しており、治療に使える物を土器と土偶に残している。高度な知識の存在であり、人間の抵抗力、免疫力を引き出す治療が当時から行われていた。毒を薬として使う技術が発達していたはずである。

10)想像になるが、感染症の対処にアルコール消毒を利用していた可能性まで感じるところになる。お産に関連して消毒の概念が残されているに等しいので、流行病にも対応出来ていたと思われる。

新型コロナもどきが流行るなら、自然とも相談して抵抗力と免疫力の治療だけでなく、衛生管理における消毒の概念も利用出来たはず。ハート型土偶におけるカタバミは消臭効果だが、除菌効果もあってこれを分かりやすく残した物だと思われる。高度な衛生の概念があり、お産以外にも関連する医療技術が存在出来ていたはず。

11)ホツマツタエにはスセリで疱瘡を治療する話が出されており、古い時代から天然痘が日本にも存在したことを明確にしています。水芹は漢方の名前ですがこれの元の名前がスセリでしょう。芹には、胃や肝機能を整えたり、利尿効果を高めて、血液中の老廃物やコレステロールを排出して浄化する効果が高い食材といわれる効能があるので、全身の排毒的に使われて天然痘の回復期の補助薬に使われていたのでしょう。10)の消毒と合わせて流行病の拡散を防ぐだけでなく、治療にも人間の抵抗力を支えることで、回復を助けたことが明確であり、わざわざ書き残した物と思います。ここにも天然痘ウイルスを直接排除出来なくても、回復過程のどこで何をすれば良いかを教えているのでした。統計的に見て死亡率を低下させたはずです。

縄文時代もホツマツタエの時代も、私たちが学校で教えられるほど原始的な生活ではありませんでした。現代とは事なり化学薬品での治療はなく、生薬が中心でしたがアルコールまで利用して消毒を使うなど病気に対する深い知識が根底にあって、生きる上での対処法が残されていました。

当時の人々は出産を担う女性を特に大切にしており、お産の関連では重要な利用情報が土偶と土器にまで残されており、当時の医療技術の高さを明確に伝え残しているのでした。

稲生雅之

イオン・アルゲイン