ホツマツタエに現れる縄文時代の日本と当時の医療について1 4月13日

アワ歌語順で名前や目的を語っていた縄文土偶と土器1~という記事を書いている途中ですが、高松塚古墳とキトラ古墳の星図同様にホツマツタエとの関係が当時の土偶と土器で明らかになってきています。新型コロナウイルスの被害の拡大に関連して、当時の医療の状況を調べており、ホツマツタエに書かれている薬草と、土器に残されている毒の利用の説明だけでは当時の状況が明確にならないので、この記事にて必要な補足を行います。

この記事のあとに新型コロナウイルスに関して、偶然にも日本人に残されているBCG予防接種の影響を適切に利用する事と、逆効果でしかない解熱剤による治療を止めて免疫療法を活用すべきと言う提言を記事にするところです。

約100年前のスペイン風邪の時に、当時は存在したホメオパシーの治療に効果があったと記録が残っており、この理解に努めてきました。レメディーと言う彼らの使う薬が主要因で治る物であれば、同様に治療出来ても良いはずです。

スペイン風邪に関して調べて判明したことは、レメディーは治療における補助薬品であり、主要な治療は腸管免疫を守って働かせる事だとこちらは判断します。もし当時のレメディーが今も単独で効果があるならとっくにその利用が広まる段階に来ていると思います。

この背景に医学的治療の原理として何があるのかを明確にするために、ホメオパシーの本を読んで理論を調べました。1850年代の古い科学ですが、読み取れる部分は人間本来の生命力に訴える治療であり、薬品の効能のみに頼る治療ではない部分が明確でした。

この手法がどこから来ているかも同時に調べており、ヒポクラテスから古代エジプトの医学にまで遡れたところでした。ここまで遡ると、先史文明時代の医学が残されていると思われるので、日本における状況も確認する必要が出ていたのでした。

先史文明の治療方法は病気を医薬品の化学的な力で治すのではなく、人間の免疫や対抗力を適切に引き出す物でした。この応用こそ新型コロナウイルスの治療方法に相応しいので、WHOとCDCの主導する医薬品のみに頼るだけで死者が増えても利益になれば良いという姿勢を歴史の実績から否定したいと思います。

ホツマツタエはハドソン湾極時代という6~3万年前の暦の情報を組み込んで説明しており、先史文明の遺跡以外に唯一、当時の暦の姿を文章で説明している歴史書です。当時の1年は360.06日、月の周期は25.72日でした。端数にはもう少し精度があるのですが、暦の計測上の誤差を考えてこのレベルです。

875日で月の示す動きが、当時の暦から1日ずれることを「かくろい」と書いて隠れた日としています。875は「やない」です。正確な暦としては25.72日x34周=874.48日です。

これに対して、25.7日x34周=873.8日であり、0.68日の差が出るので月の出方によっては、ここで一日月の出が明確に遅れて狂うのでした。

当時は暦の計測として、満月を10回数えていました。これに必要な日にちは257日と0.2日です。100回の満月を数えれば2572日になるのですが、これは暦の専門家の仕事であり、普通の人々は257日で10回の満月を数えたのでしょう。メキシコの遺跡では普通に見られるサークルでした。

360.06も25.72も世界の先史文明の遺跡に共通して組み込まれている物であり、エジプトのギザの大ピラミッドもそうであれば、日本の仁徳天皇陵も同様なのです。どの様に組み込まれているかを知らないだけであり、双方に明確に組み込まれているのでした。

普通の方にとっては、1年と月の周期が今とは大きく異なる時代がほんの3万年前に存在したことが信じられないので、この種の数値が見つけられても、顧みられることのない数値なのでした。

世界における古い暦の計測状況は以下に纏めてありますので参照下さい。

先史文明の遺物だったホツマツタエ 6月23日

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=537

キトラ古墳にも含まれていたホツマツタエの875 6月25日

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=538

神社と遺跡とホツマツタエに組み込まれていた4160年 6月28日

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=540

高松塚古墳の教えたハドソン湾極時代の月の白道と二十四宿 6月29日

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=541

当時何が起きて暦が変わったかについては、先史文明の状況を説明する以下の記事を参照下さい。長くなりますが、先史文明の高度な知識と技術を使うと、太陽の伴星という29834年ごとに26年ほど太陽系に大きく影響する星のせいで、非常に大きなエネルギーの流れが太陽と伴星の間に流れます。これを地球に適切に流すと大規模水蒸気爆発を誘発出来て、自転周期を操作出来るのでした。同時の月との関係までも修正出来るのです。

物理的な証拠もたくさん残されており、この種の変化を認められないだけなのが現状です。当時その様な科学が存在した証拠に乏しいからです。

先史文明が伝える古からの地球の歴史と未来まとめ1~13

http://www.biblecode.jp/News_View.php?@DB_ID@=657

ID@=657から663と、665と670がこれらのアドレスです。

ホツマツタエを書いた人は、恐らくですが今から約12660年前に始まった善と偽善の今の戦いにおいて、書物としてこれを利用する目的でハドソン湾極時代の状況を書き残したのでしょう。当時の暦がそのままに残されており、加えて今の暦である1年365日も含んでいるのです。世界の歴史書では、この種の数値を直接含む物はないに等しく、間接的に数値を暗示する程度です。

ハドソン湾極時代の数値が書き残されていても、それを書き写す時に今の数値に書き換えられている物ならたくさん存在します。意味が分からない数値は改竄されないのでそのまま残り、現在からの推定を可能にしている状況です。先史文明の記事に詳細を纏めてあります。

分かりやすいのは、皆既日食と金環日食の記述がほとんど見られないことです。歴史書、宗教書に月食は出てきても、強烈な印象を残す金環日食も、皆既月食も出てこないのでした。これが暦の変化の実態であり、分かりやすい現実です。旧約聖書もリグ・ベーダも、古い書物の出所にはハドソン湾極時代の物が多いのですが、そこには36や37という数字が確認出来ても不思議なことに2種類の日食が出てこないのでした。

こういった部分に普通は意識が向かないので、気づかないのです。

ホツマツタエの説明に移ります。

ホツマツタエには、富士山がハラミ山と呼ばれて8つの峰が存在した時代が書かれています。https://www.gejirin.com/hotuma24.html より原文を引用します。必要な解説をあとでつけますので、古文の意味が分からなくても先に進めます。

24アヤ とよゐゆきやま ニニキネ(神)の時代(アマテル神の2代後)

ソノノチニ キミコノヤマニ そののちに きみこのやまに

ノホリミテ ナカコヤスメリ のほりみて なかこやすめり

ヤツミネニ ヰユキタエネハ やつみねに ゐゆきたえねは 「八つ峰」

ヨヨノナモ トヨヰユキヤマ よよのなも とよゐゆきやま

コノシロノ タツノタツタノ このしろの たつのたつたの このしろは火口湖

カミノコト コノシロイケノ かみのこと このしろいけの ハラミ山の龍神様

ミヤコトリ ラハナナクレハ みやことり らはななくれは 「ら花」

タハムレル トリタスキトテ たはむれる とりたすきとて

ハニヰマス コモリヱニナス はにゐます こもりゑになす 「は」に居ます

チヨミクサ ミハモニシミテ ちよみくさ みはもにしみて 「千代見草」

サマウツス さまうつす

ハオナオハメハ ハオ菜を食めば

チヨオウル ワカナモオナシ ちよおうる わかなもおなし

ニカケレト ハオナハモモノ にかけれと はおなはももの

マシニカク チヨオノフレト ましにかく ちよおのふれと

タミクワス ネハヒトノナリ たみくわす ねはひとのなり 根は人の態

ハハヨメナ ハナヤヱカオヨ ははよめな はなやゑかおよ 葉は嫁菜

ラハハクハ モクサカフロハ らははくは もくさかふろは 「ら」葉桑、艾、蕪葉

チオマシテ ヲイモワカヤク ちおまして をいもわかやく 血を増して老いも若やぐ

アメミマコ マタヤマメクリ あめみまこ またやまめくり

ネニヒヱテ ハライタムトキ ねにひゑて はらいたむとき

コモリソノ ミクサススメテ こもりその みくさすすめて 「み草」

コレオタス ミトハマシワル これおたす みとはましわる

ヒトミクサ ネハコネウスキ ひとみくさ ねはこねうすき 人身草

クキヒトリ ヨヱヰハヒトミ くきひとり よゑゐはひとみ 茎一垂り 四枝五葉

コシロハナ アキミハアツキ こしろはな あきみはあつき 小白花 秋 実は小豆

アマニカク ヨコシウルホヒ あまにかく よこしうるほひ 甘苦く 脾臓潤ひ

ムネオタス むねおたす

モモクサアレト ももくさあれと 百草あれど

ハラミノミ コトマサルユエ はらみのみ ことまさるゆえ

ミクサホメ ハラミヤマナリ みくさほめ はらみやまなり 三草褒めハラミ山なり

続きで名前が富士山になるところです。

32アヤ ふしとあわうみみつのあや 第7代孝霊天皇の時代

ナカミネノ アテハアワウミ なかみねの あてはあわうみ

ヤツミネハ スソノヤツウミ やつみねは すそのやつうみ 八つ峰

ミツウマリ ヤクレトナカハ みつうまり やくれとなかは 焼けても眺めは変わらず

カワラシト ミツクリノウタ かわらしと みつくりのうた

ナカハフリ ナカハワキツツ なかはふり なかはわきつつ

コノヤマト トモシツマリノ このやまと ともしつまりの

コノヤマヨコレ このやまよこれ

カクヨミテ ヤマノサラナト かくよみて やまのさらなと 山の新しい名前

オホストキ タコノウラヒト おほすとき たこのうらひと

フチノハナ ササクルユカリ ふちのはな ささくるゆかり 藤の花

ハラミヱテ ナオウムミウタ はらみゑて なおうむみうた

ハラミヤマ ヒトフルサケヨ はらみやま ひとふるさけよ

フシツルノ ナオモユカリノ ふしつるの なおもゆかりの 藤つる

コノヤマヨコレ このやまよこれ

コレヨリソ ナモフシノヤマ これよりそ なもふしのやま 名も富士の山

ミナミチオ ミヤコニカエリ みなみちお みやこにかえり

この時代にも、この文章の500年前とされていますが、富士山が大噴火して薬草類を消失したとあります。この時の孝霊天皇は富士山に登り、千代見草に似た物を見つけたとのことですが、苦くて誰も食べられなかったと書かれています。峰は当時も8としています。

ここから万年単位の変化を見て行きます。まずは3万年前に起きた暦の変化の影響です。この時にはカナダ北部のハドソン湾にあった北極点が、地球の回転軸の地軸ですが、現在の北極に移動しています。大きな変化であり各地で気象変動が激しく起きています。ロシア北部などの低地では、急激な寒冷化と津波の影響もあってマンモスたちが冷凍保存されるほどに劇的な変化でした。

ここに説明したみ草ですが、姿形は朝鮮人参のそれであり、現在似た物を探すとトチバニンジン(栃葉人参)で同じウコギ科です。朝鮮人参は生薬として有名なので、効用はこちらが上でしょう。似ている効果は期待出来ます。新陳代謝機能は朝鮮人参より劣るが、解熱や去痰作用は優るそうです。

朝鮮人参としての検討です。

北極から 富士山周辺 6090km

平壌周辺 5680km

大連周辺 5690km

瀋陽周辺 5370km

ハドソン湾極から 富士山周辺 9080km

平壌周辺 9030km

大連周辺 9100km

瀋陽周辺 8770km

オタネニンジン(御種人蔘) は朝鮮人参とも呼ばれており、ウコギ科の多年草。原産地は中国・遼東半島から朝鮮半島にかけての地域といわれ、 中国東北部やロシア沿海州にかけて自生する。

朝鮮半島ではもう少し南側でも生育しますが、多くは¥寒いエリアであり、気象条件の影響です。日本は海流の影響で温暖なので、生育は難しかったのではないかと思います。江戸時代以降で行われているそうです。

ハドソン湾極時代に検討を移すと、北緯の差が広域に少なくなることが明確です。緯度はあまり変わらなくて、生育域も重なると言えるでしょう。これであれば自生出来て普通だと思います。当時の交流があれば、苗を持ち込んで生育して増やせたでしょう。

当時と今では月の軌道と周期まで差があるので、気象条件の推定が難しい事は明確です。それでも氷河期であり、間氷期も存在しますがさらに古い時代であり、低温は地球全体でしょう。これを加味すると富士山周辺で3000kmも赤道に近づくのですが、当時の氷河期としての低温で朝鮮人参が生育出来る条件だったのでしょう。

今との大きな違いは、月について言えば軌道が赤道と約5%傾いていることです。この傾斜こそ日食が世界の広域で見られることを引き起こすのみならず、海流を南北へ押し広げる効果まで持つのです。その分当時よりも南北の温度差までも、海流の影響で小さくしているのでした。イギリスが温暖な理由こそ海流ですが、月の軌道が今と事なり赤道への傾斜がなければ、今ほど温暖ではないのでした。

先史文明の記事にも書いているのですが、6万年前にも争いの結果で極移動が起こされており、当時のカーブルに栄えた偽善の側の文明は、宗教的支配に用いたソーマ酒を作れなくなっており、リグ・ベーダの衰退につながっています。ベニテングダケの麻薬成分を体内で濃縮して尿として利用した物がソーマ酒であり、寒冷地に生えるキノコだったので、極移動でヒマラヤの奥にしか生育しなくなって利用不可能になったのでした。

ハドソン湾極時代のこの種の変化を見るのはこれが最初です。生育域の重なりが中国と朝鮮北部では維持されて、日本ではそれらよりも難しかったことまでは、緯度の変化で明確でしょう。結果がホツマツタエに現れているのでした。

地球の気温は約21000年前から上昇しており、今よりも寒冷な時期は12660年前でも続いていました。今は氷河期よりも6~7度も気温が高いと言われているので、温度が上昇する過程で朝鮮人参は生育が出来なくなったのでしょう。

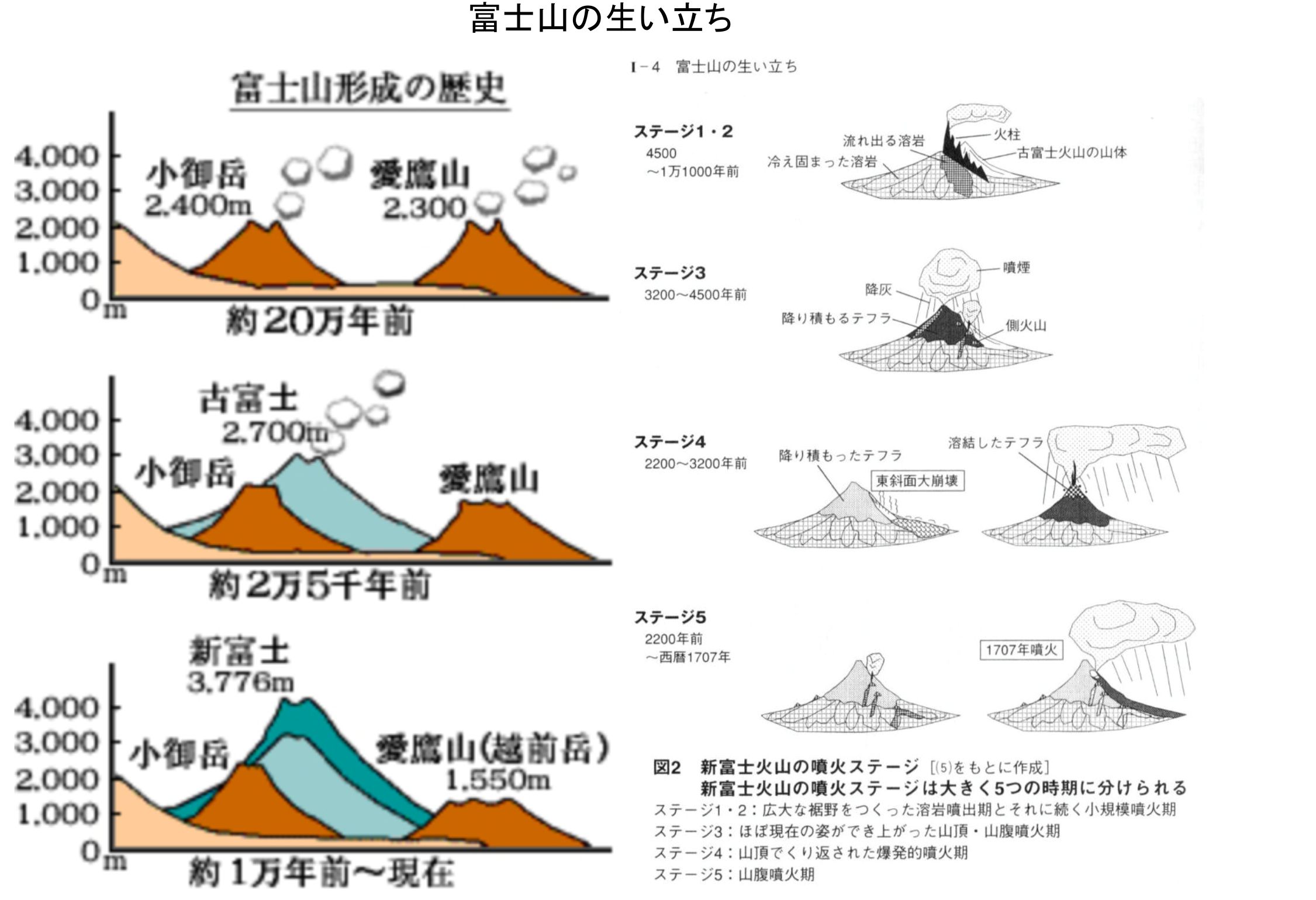

第7代孝霊天皇の時代がどこになるのか、富士山の噴火との比較で見ても1万年前には今の富士山が新富士として出来てきているので、8つの峰が残されているのであれば、これよりも前の時代になるのかも知れません。その場合温度は低いのでハラミ山周辺に千代見草が存在しても、気象条件的には矛盾しないでしょう。その後自生しなくなり江戸時代の輸入による生育を待つという状況です。

二つの月の記事に書く内容ですが、この地では善と偽善が争いを繰り返しており、3万年前にも極移動を引き起こして当時の文明を激しく破壊したでしょう。その続きを細々と生きてきたのでしょうが、西暦2012年の12660年前に再び双方が争いを始める交渉が成り立ち、この時期を先史文明の遺跡は一通り組み込んでいます。エジプトのスフィンクスが教える時期であり、ここから再び温暖化が加速されて現在に到るのでした。当然の様にこの時点からの温暖化を利用した人口の急増でもあり、約5千年前くらいで温暖化が一段落している状況です。

この時期が縄文時代の特徴的な土偶と土器を残している時代です。先史文明の人々はこの時点までにはホツマツタエを準備しており、ここから文明を手放す争いが始まって現在に到るのでした。

ホツマツタエの作者の年齢が200歳を超えており、今の私たちの常識外です。これはハドソン湾極時代とそれ以前の時代には、寿命が長かったという事になります。この記録はそこそこに残るのですが、ここでも理解しがたい現象でしょう。私たちの遺伝子は重力操作で寿命を操作出来るらしく、失われた惑星ティアマトでも地球と同じ重力が実現されており、二つの星での遺伝子実験だったのでした。それぞれが他方の予備であり、約8万年前のトバ湖の破局噴火では、他方の星や金星・火星の植民施設に避難出来ており、ノアの箱舟なのでした。その証拠こそ火星の人面岩を始めとする遺跡群です。繰り返し書くように、緯度と経度に特徴を持たせて遺跡を造るのが地球文明の手法なので、破壊されてもその意図は明確です。時期を明確に伝え残す地球文明の遺物なのでした。

話を戻すと、8つの峰が残されているのであれば、新富士山が生まれる前であり、3万年前の寿命が長い時代の記録かも知れません。これをうまく利用してホツマツタエを編纂したのであり、365日の1年になってからの部分を12660年前くらいに混ぜ込んで完成した物こそホツマツタエでしょう。

4500年前よりもかなり前であれば、小御岳、小富士、愛鷹山で8つの峰を構成することが出来たと思いますが、景色は当時と変わっているでしょう。加えて年齢条件をどこまで考慮するか次第でしょう。基本は3万年前の文明の内容が書かれた物こそホツマツタエであり、現代に近づいても12000年前位までかと思います。少なくともこのレベルで薬草の知識が備わっているのでした。

時代背景としてはもう一つ重要な物があり、お酒の存在です。ホツマツタエにはその占い書と言えるフトマニが残されており、そこには蒸留酒のつくり方が隠すように残されており、そのお酒をホツマツタエ側では神酒とせずにうま酒としているのでした。区別があるし、縄文土器には有孔鍔付土器という種類があって、この用途が蒸溜で間違いないと記事を書いているところです。縄文土器と土偶の伝える焼酎の蒸溜と漢方薬利用の証拠1にて説明済みですが、アワ歌語順で名前や目的を語っていた縄文土偶と土器1~という記事に同じ内容を改めて載せる予定です。土器の形状と蒸溜の姿はこの記事から参照頂けます。ここではホツマとフトマニの記述を紹介致します。

フトマニの占いの和歌における128個中の72番目が以下です。

72番目 もねせ

ものねせは ゐけとむろとに

をうなむち たわらわらはせ

みきそつくれり

現代語訳1 https://gejirin.com/futomani.html より

籾の熟せば 埋け(桶・槽)と室とに

ヲウナムチ 俵 咲わせ(熟成・発酵させ)

酒ぞ造れり

現代語訳2 フトマニの歌より解説

モネセとは、籾より神酒のつくり方を暗示する占いです。

神酒造りのためのモミ(籾)麹のネセ(寝かせ)は、モミを池の水で洗いと蒸し、あと室にて麹作りとに分かれるようです。オウナムチは、米俵の藁をはせ(稲掛け。刈り取った稲をかけて乾かす設備。)を利用して神酒ぞ造れり。

お酒を造っていることまでは普通に理解出来ると思います。この続きが実際の日本酒と焼酎造りを知るかどうかで解釈が変わるのでした。

日本酒は、籾を発酵して造るお酒ではありません。調べた範囲でビールが大麦の籾を湿らせて発芽を促してからその後の工程に入ります。籾はここまでであり、発酵の過程では取り除かれるでしょう。日本酒では籾は使いませんし、麦の焼酎でも同様です。説明としての米俵を笑わす、咲わすは、熟成の意味でしょうが、米俵からいきなり熟成する手法は存在しないのでした。中身の米なり麦を熟成していると想像させるのみです。

オウナムチ(大物主、アマテル時代の有力地方豪族)を使う理由も何とも言えませんでした。同じ言葉に意味を二重に載せるのは、当時の人々の大好きな手法です。反対向きに読んだりなどの工夫が得意なのでした。

オウナムチは、「おお、汝よ」という意味にも解釈可能です。あなたに重要なことを教えるの意味で良いでしょう。

続きで、俵藁わせ、の部分が重要になります。この意味ですが、俵(の)藁爆ぜ、と解釈します。はせを爆ぜとし、燃やすの意味にするのです。藁を燃やすとパチパチと音がします。この音を爆ぜると表現出来るでしょう。藁の燃える音を聞いたことがあれば納得出来るでしょう。子供の頃土間にあった竈では普通に聞けた音ですが、57歳のこちらでぎりぎりの古い記憶でしょう。竈がガスコンロに変わっていった時代でした。

続きで重要な物がモの解釈です。既に書いたように籾をそのまま利用する酒造りはありませんので、籾とすべきか醪(もろみ)とすべきか検討すべきでしょう。醪はお米や麦が発酵して出来た醸造酒になるまえの濾していないお酒です。どぶろくに近いでしょう。俵がそのまま熟成される手法など存在しません。

ここでモを醪とすれば、続きが簡単です。醪が熟したら、桶と室に準備をして、俵の藁を燃やしてお酒を造るがこの歌の意味になるのです。室を有孔鍔付土器として燃やすなら桶のやかん部分に焼酎が生み出されるのでした。

お酒造りでは、醪を造る上でお米を蒸したり、昔なら煮たりしたでしょう。この時に藁を燃やせるので、意味は二重に解釈出来て、日本酒造りでも良いと思われます。歌としては日本酒も焼酎も、双方に対応出来るのでした。

醪は他の材料でも対応可能です。簡単にワインになるヤマブドウで言えば、瓶に入れて発酵させるだけであり、藁を爆ぜさせる必要はありません。いきなり蒸溜時にのみ藁を爆ぜさせるだけで、焼酎またはブランデーが作れるのでした。ブランデーはその後の熟成が短くても必要なので、歌の趣旨には不足が出ます。爆ぜたらお酒が飲めるようになるのではなく、もう一工程が重要なのでした。

現実はこんな所なので、72番目のフトマニの歌は、醸造酒も蒸留酒も造れると教えることになる所です。この続きの工夫が72番目の数字に現れています。

7は「キ」で、2は「カ」なので、キカとなって気化です。まさに蒸溜を表す言葉でしょう。これだけでも笑えるほどの工夫だったのですが、続きがあってヘブライ解釈です。

ヘブライの72はdripです。日本語で濾すの意味ですが、元々のdripにはしずくを垂らすの意味があり、蒸溜結果でしたたり落ちる焼酎のしずくを意味出来るのでした。

結果としてフトマニの占いを書いた人には歴史の知識が豊富にあるのみならず、ここに蒸留酒の存在を組み込んで残したのでした。ヲシテもヘブライも考慮して72番目を選んでおり、オカルトにはほど遠いのでした。

ホツマツタエは繰り返し何度もフトマニの占いを使っており、同時期に存在した別文書であることを明確にしています。前出記事で紹介している神像筒形土器が焼酎の蒸溜を表している部分は、既に説明したとおりに機能的には明確です。これを和歌で説明する部分がフトマニに含まれていたことが続きで明確になったところです。

こうなると物証でフトマニが縄文土器の有孔鍔付土器と同時に存在出来て、フトマニはホツマツタエに使われているので、明確に縄文時代にホツマツタエとヲシテ文字が存在したとまで明確でしょう。

この説明のあとでホツマツタエ側での言及にも気づけたので続きです。

33アヤ かみあかめゑやみたすあや

コノミキハ ワカミキナラス このみきは わかみきならす 神酒

ヤマトナル オホモノヌシノ やまとなる おほものぬしの 大物主

カミノミキ イクヒサツクル かみのみき いくひさつくる

スキハイクヒサ すきはいくひさ

ミアエオエ トミラウタフテ みあえおえ とみらうたふて

ウマサケヤ ミハミワノトノ うまさけや みはみわのとの うま酒

アサトニモ イテテユカナン あさとにも いててゆかなん

ミワノトノトオ みわのとのとお

トキニキミ コレカエウタニ ときにきみ これかえうたに

ウマサケニ ミハミワノトノ うまさけに みはみわのとの うま酒

アサトニモ オシヒラカネヨ あさとにも おしひらかねよ

ミワノトノトオ みわのとのとお

トノトオシ ヒラキカエマス とのとおし ひらきかえます

初代大物主が「をうなむち」です。ここにつながりが明記されており、彼の造ったお酒は他のお酒よりも美味しいらしく、ここにうま酒とされています。

説明してきたとおりであり、蒸溜の技術が当時存在して、今で言う所の焼酎を造っていたでしょう。これを薬用に利用したかはホツマツタエには書かれていないのですが、土器には重要な物が明記されています。この後薬草の利用と合わせて説明をします。

2に続く

稲生雅之

イオン・アルゲイン